公立医院预算执行和决算审计的有效模式探索

一、前言

在医疗体制改革持续深化的背景下,公立医院的预算管理显得尤为重要。全面预算管理不仅是提高公立医院内部控制质量的重要手段,也是深化医疗体制改革的必然要求。随着新医改政策的推进,公立医院需要通过科学、精细的预算管理来提升资源配置效率和运营质量。因此,探索有效的预算执行和决算审计模式,对于公立医院的持续发展具有重要意义。

二、公立医院预算执行与决算审计的现状

(一)预算执行与决算审计的基本概念

公立医院预算执行与决算审计是财政管理的重要环节,对规范财务行为、提高资金使用效率、保障医疗服务质量具有重要意义。预算执行是指公立医院在财务年度内根据批准的预算计划开展资源分配、资金运作等活动的过程,而决算审计则是对这一过程的最终资金收支和资源使用情况进行系统性复核和评价,确保财政资金的规范使用与预期目标的达成[1]。该环节不仅是确保公立医院财务管理透明、公正和高效的重要手段,更是对财政投入效果的最终考核方式。

(二)存在的问题与挑战

当前,公立医院的预算执行与决算审计过程中面临着复杂的挑战。预算编制往往缺乏科学合理的依据。部分医院在预算编制过程中未能有效预测实际需求,导致预算偏差较大,资金资源分配和使用缺乏足够的精准性。预算执行阶段存在执行效率低、资源浪费等问题,在一定程度上反映出部分公立医院对预算管理的重视程度不够以及预算执行缺乏有效的监督和控制。

决算审计作为对预算执行过程的总结性评价,在管理体制和审计机制中存在一些深层次问题。由于公立医院业务复杂、资金来源多样,审计范围和内容的设定存在一定的局限性,难以涵盖所有资金的使用情况。此外,部分公立医院对决算审计的重视程度不足,导致财务报告质量不高,信息不够准确,未能反映真实的财务状况和业务成果,难以满足财政部门和社会各界对医院资金使用透明度的要求。

审计工作在实施中还存在信息化水平不高、数据共享不足的问题。部分公立医院在信息化建设上的投入有限,审计过程中数据获取和处理效率低,相关系统的整合度和兼容性不高,影响了审计效率和效果。部分公立医院存在财务与业务数据分割的情况,导致审计人员难以全面获取所需信息,影响了审计的全面性和准确性。与此同时,决算审计中对于绩效评价的关注不足,一些审计程序更多是形式上的合规检查,未能深入分析资金使用的效率和效果,难以真正发挥出审计在促进医院管理提升中的作用[2]。

公立医院的预算执行与决算审计不仅需要分析财务和业务的复杂关系,还受到政策环境和体制因素的影响,使得审计工作在实际开展中面临诸多障碍。这些问题的存在不仅影响了财政资金的合理使用,也在一定程度上削弱了审计工作的实际效能和公立医院的运营管理水平。

三、公立医院预算执行和决算审计的有效模式

(一)“清单式”审计模式

“清单式”审计模式是一种将审计事项以清单的方式进行逐项梳理、评估和核查的审计方式,具有系统性和条理性。通过将审计要点逐一列出,并依据清单的内容逐条落实检查,有效保障审计工作覆盖面,确保不遗漏任何重要事项。该模式的特点在于明确审计范围和审计重点,将复杂的审计工作流程化、模块化,以提高审计效率和有效性。“清单式”审计模式适用于对公立医院财务管理和预算执行的详细核查,尤其是在涉及多个部门或资金用途多样的情况下,更易于统筹检查,便于实现全方位的资金和资源管控。

实施“清单式”审计通常分为以下几个关键步骤:首先,需在审计前期根据预算执行和决算审计的主要内容、关键环节编制详细的审计清单,涵盖财务管理中的核心事项,如预算编制是否合理、资金使用是否符合规范、资产管理是否到位、采购流程是否合规等内容。该阶段要求审计人员从公立医院的实际情况出发,制定符合医院具体财务特点的审计清单[3]。

其次,在清单确定后,审计人员依据清单内容逐项实施审计。通过对照清单,逐条核对各项资金的使用情况、项目的执行状况、账目与实际资产的一致性,并查验相关凭证与支持性文件,确保每个项目和资金流向都能够得到充分的佐证。该过程需结合公立医院的实际操作流程,细致检查各个环节的资金走向,尤其关注是否存在预算超支或项目资金挪用现象,以有效防范潜在的财务风险。

再次,在审计过程中,需根据清单内容及时记录审计发现的问题,形成初步审计结果,并分类整理发现的问题,将问题依据重要性和紧迫性进行分级,以便后续决策者能够快速了解问题的核心。针对重大问题,应进一步核查其原因和具体影响,以便在清单审计的基础上为改进提供依据。

最后,“清单式”审计要编制审计报告,并对清单中的各个审计项目进行总结,明确每项审计内容的核查情况、发现的问题及其相应建议。通过系统地汇总与分析,不仅形成对预算执行和决算情况的全面评价,也为公立医院后续改进财务管理提供具体的依据。

“清单式”审计模式通过结构化的方式实现了对预算执行过程的详细核查,确保审计内容条理清晰、覆盖全面。该模式在操作过程中具有较强的灵活性和可控性,使得审计工作能够高效完成,并为提升公立医院财务管理水平提供了可靠保障。

(二)全面预算管理审计模式

全面预算管理审计模式是一种以全面预算管理为基础,覆盖预算编制、执行、控制和评价全流程的系统性审计方法。该模式强调预算的协调性和全面性,通过对预算编制的合理性、预算执行的规范性、预算控制的有效性等进行全程跟踪和审查,旨在提升公立医院资源配置的科学性和资金使用的效率。该模式不同于传统审计模式,将审计的重点从单一的资金核查扩展至整个预算管理流程,具有更高的管理性和战略性。

实施全面预算管理审计模式的步骤分为预算编制审计、预算执行审计、预算控制审计和预算评价审计四个主要环节。首先,在预算编制审计阶段,通过审查预算编制依据、方法和流程,确保预算编制科学合理。通过对公立医院各部门的预算需求、历史数据及未来发展计划的分析,评价预算编制是否充分考虑了医院的实际需求和政策要求,是否实现了收入与支出的有效平衡。预算编制审计环节重在审查预算是否合理、完整,为后续预算执行提供依据。

其次,在预算执行审计阶段,注重对公立医院各项预算执行情况的实际核查。通过对比预算和实际支出数据,检查是否存在预算超支或资金闲置现象,并审查资金使用是否符合既定的预算用途。该环节要求对预算执行的各个环节进行跟踪,对资金的流动进行控制,确保各项开支严格按照预算方案执行,避免资金挪用、资源浪费等问题[4]。

其次,预算控制审计作为全面预算管理审计的重要组成部分,通过对预算执行过程中的控制措施进行审查,确保预算执行得到有效的监督和反馈。该环节关注公立医院在预算执行中的各项控制措施是否到位,例如审批流程、资金拨付的授权程序等,检查内部控制体系是否能有效防范预算执行过程中的偏差。预算控制审计通过有效的过程监督,为实现预算目标提供保障。

最后,预算评价审计是全面预算管理审计的重要环节,主要针对预算执行效果进行评估。在此阶段,通过分析预算执行效果、资金使用效率和最终财务结果,对预算编制和执行的合理性和有效性进行综合评价。预算评价审计不仅关注资金使用情况,还关注预算执行对公立医院运营绩效的促进作用,审查是否实现了预期的经济效益和社会效益。

全面预算管理审计模式通过对预算全过程的系统化审查,帮助公立医院实现预算的科学编制、严格执行和有效控制,为医院的预算管理提供了一套完整的审计路径。这一模式不仅提高了公立医院资金管理的规范性,也为优化资源配置、提升运营管理水平提供了可靠的支持。

(三)绩效导向审计模式

绩效导向审计模式是一种以绩效评价为核心,通过对资金使用效果和资源配置效率的全面分析,评估公立医院预算执行与决算过程是否达到预期绩效目标的审计方法。该模式的核心在于将传统的合规性审计扩展到绩效层面,将关注点从资金合规使用转向资金的使用效果和产出结果。绩效导向审计不仅关注资金的投入,还评估投入与产出的比率,确保公立医院资源能够实现最佳使用效果,从而支持医院在服务质量、资源效率和运营成本等方面的优化提升。

绩效导向审计模式的实施通常包含绩效目标设定、绩效过程审计、绩效结果评估与反馈三个关键步骤。首先,在绩效目标设定阶段,基于公立医院的总体发展规划和年度预算方案,明确各部门和项目的具体绩效目标。绩效目标应具有可衡量、可操作的特征,包括服务效率、患者满意度、资源使用效率等指标。该阶段通过将绩效指标量化,为后续审计提供了明确的依据,确保每笔预算支出的目的和期望效果具体明晰。

其次,绩效过程审计是绩效导向审计的关键部分,通过在预算执行的各个阶段进行跟踪和监督,评估资金使用的规范性和绩效目标的实现情况。该过程不仅要求检查资金使用是否符合预算计划,更关注每笔支出是否推动了绩效目标的实现。对各个项目和部门的资源使用情况进行阶段性审查,确保资源合理分配、有效利用,避免资源浪费和低效使用。通过对绩效过程的监控,审计人员能够及时发现潜在的效率问题,并帮助公立医院在执行过程中进行调整,进一步提升资源使用效率。

最后,在绩效结果评估与反馈阶段,对照初始设定的绩效目标,全面评估预算执行的最终效果。该环节要求审计人员对实际产出与绩效目标的差距进行分析,考察资源投入与目标实现之间的匹配度。通过对实际成果与预算目标的量化比较,识别资金使用中存在的效率偏差,并分析其原因,以便为公立医院在未来预算编制和执行中提供改进方向。绩效结果评估强调审计不仅是监督手段,还是促进管理优化的工具,能够引导公立医院在预算执行中逐步建立绩效管理意识[5]。

绩效导向审计模式通过全面、系统的绩效评估,帮助公立医院在预算执行中有效提升资源配置的合理性和服务效率。该模式在保障资金合规使用的同时,推动公立医院关注资金的产出和效果,从而更好地实现医疗服务的社会效益和经济效益。绩效导向的审计方法为公立医院的财务管理注入了更高层次的管理理念,支持医院在控制成本的同时提高服务质量与患者满意度,最终实现资源利用效率最大化[6]。

四、实践案例分析

以浙江省某三甲公立医院(以下简称“Z医院”)为例,该医院作为省级区域医疗中心,于2021-2023年实施预算执行和决算审计改革,通过创新性地将“清单式”、全面预算管理和绩效导向三种审计模式有机融合,在预算管理效能提升方面取得显著成效。Z医院规模较大,拥有床位3200余张,年门诊量达320万人次,年住院患者12万余人次,医疗收入约48亿元,在推进预算精细化管理方面具有典型示范意义。

改革前,Z医院面临诸多挑战:一是预算执行效率低下,2020年整体预算执行率仅为78.5%。二是资金使用效益不佳,部分重点科室预算执行率低于65%。三是预算约束作用弱化,科室间资金调配随意性较大。四是财务管理粗放,部分项目超预算使用现象频发。通过深入调研分析,Z医院管理层发现问题主要源于预算编制缺乏科学依据、预算执行监管不够严格、绩效考核机制不完善等。

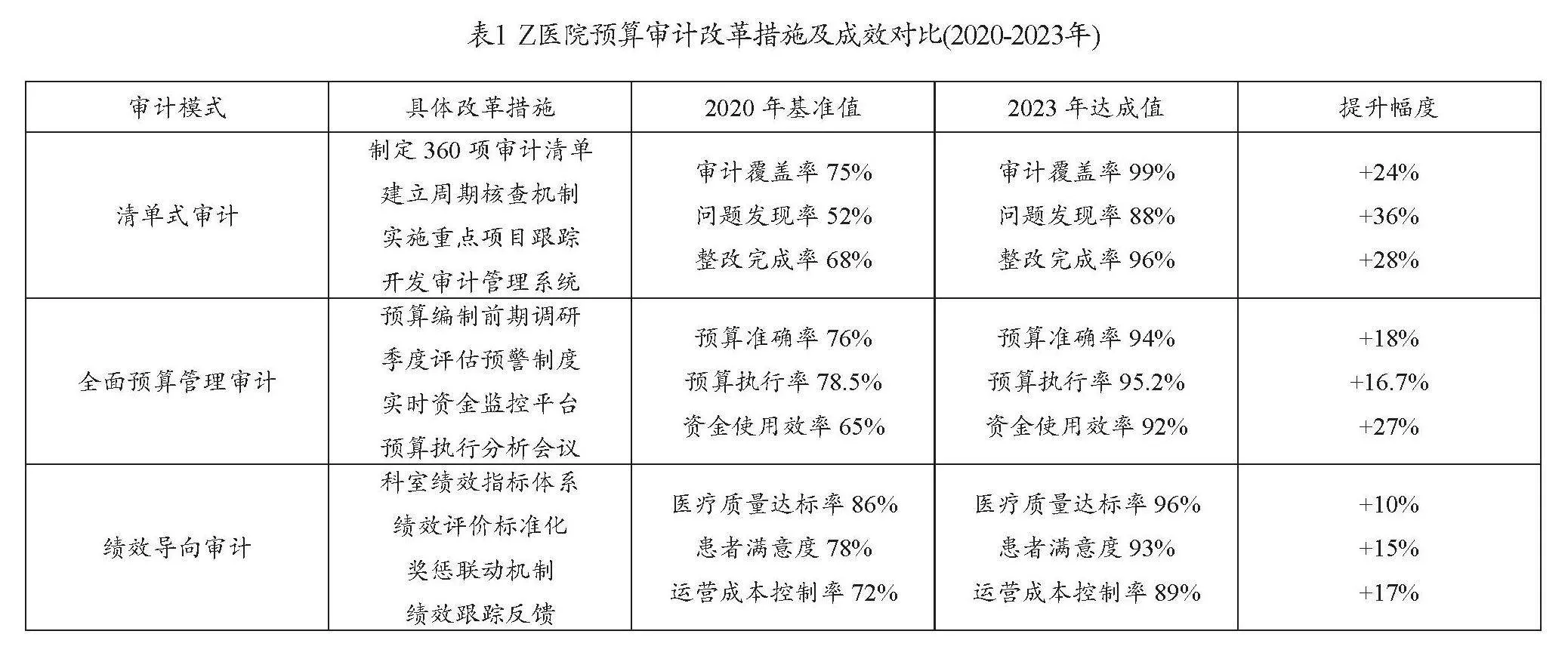

2021年初,Z医院正式启动预算审计改革,构建了“三位一体”的复合审计模式:以清单式审计为基础保障审计全面性,以全面预算管理审计为抓手强化过程管控,以绩效导向审计为引领提升资金使用效益。改革实施三年来,各项指标均取得显著提升,具体实施情况如表1所示。

在医疗设备采购领域,Z医院通过“清单式”审计实现了全过程监管。2022年度一项总值2800万元的医疗设备集中采购项目中,审计人员运用“清单式”审计,对采购环节进行全程跟踪,及时发现并纠正了设备配置标准制定不合理、采购价格偏离市场行情等问题,避免了约320万元的资金损失。通过严格执行采购预算管理,Z医院2023年医疗设备采购总成本较2020年下降12.5%,设备采购计划执行率提升至96.8%。

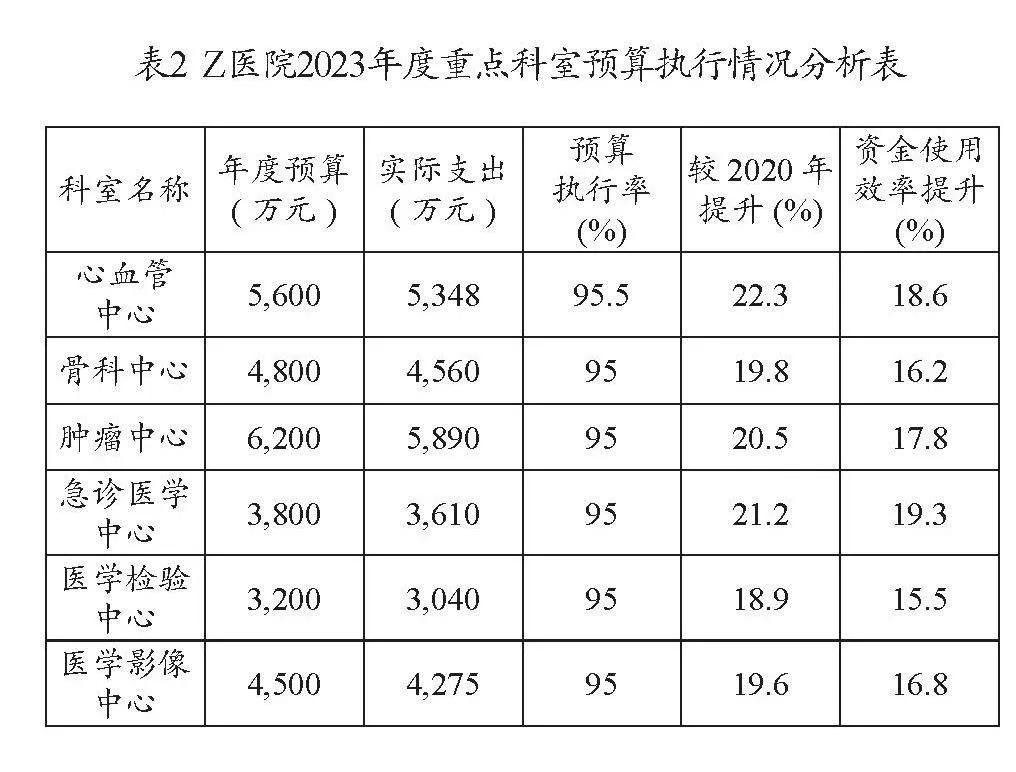

全面预算管理审计的实施使各临床科室预算执行情况得到显著改善。2023年度重点科室预算执行情况分析如表2所示。

绩效导向审计的实施推动了Z医院整体运营效率的全面提升。通过建立科学的绩效评价体系,Z医院关键运营指标均实现显著改善:平均住院日由9.2天降至7.8天,病床使用率由85.2%提升至94.6%,医疗设备利用率由76.3%提高至88.9%,医疗耗材损耗率由8.5%降低至3.8%。在成本控制方面,百元医疗收入成本由88.5元降至82.3元,人均门诊收入由380元提升至425元,住院患者次均费用增幅控制在5%以内。

Z医院的改革实践产生了显著的综合效益。在经济效益方面,Z医院2023年度总收入较2020年增长32%,医疗服务收入占比提升8个百分点,成本收入比下降6个百分点。在社会效益方面,医疗质量持续提升,医疗差错发生率降低56%,患者满意度提升15个百分点,品牌影响力显著增强。在管理效益方面,建立起科学规范的预算管理体系,形成了以预算为中心的精细化管理模式,为医院高质量发展奠定了坚实基础。

Z医院的实践表明,科学合理的预算执行和决算审计模式对提升公立医院管理水平具有重要推动作用。通过“清单式”、全面预算管理和绩效导向三种审计模式的有机结合,不仅规范了公立医院的财务管理,提高了资金使用效率,更为医院的可持续发展提供了有力支撑。

五、结语

公立医院预算执行和决算审计是医院精细化管理的重要组成部分。通过对“清单式”审计、全面预算管理审计和绩效导向审计三种模式的深入分析及案例研究,可以看出科学合理的审计模式对提升公立医院管理水平具有重要意义。有效的预算执行和决算审计不仅能够规范公立医院财务行为,提高资金使用效率,还能促进医院整体运营效率的提升。在医疗体制改革深入推进的背景下,公立医院应持续优化预算管理机制,完善审计监督体系,加强信息化建设,构建科学的绩效评价体系。通过多种审计模式的有机结合,推动公立医院在提升医疗服务质量、控制运营成本、实现可持续发展等方面取得新的突破,为深化医疗体制改革提供有力支撑。

引用

[1]高天颖.新形势下公立医院内部审计的现实困境与实施路径[J].市场周刊·理论版,2023(18):99-102.

[2]黄培倍.公立医院全面预算管理的探索实践[J].质量与市场,

2023(16):79-81.

[3]苗建华.财政预算执行审计与决算审计的关系[J].环球市场,2021(08):151.

[4]陈圆.数字化管理提升医院全面预算管理的探索与实践[J].中医药管理杂志,2022,30(16):231-233.

[5]施方飚,陆译,徐军学,等.公立医院全面预算目标管理模式的探索与思考[J].卫生经济研究2021,38(02):76-79.

[6]韩露.企业财政预算执行审计与财政决算审计的不同点[J].中国科技投资,2021(16):107.

作者单位:东莞市企石医院

■ 责任编辑:韩 柏