定期检验对压力容器安全运行的作用

摘 要:压力容器作为特种设备的一种,在运行过程中承受压力、温度变化,更有一些盛装有危害性、易爆性介质,一旦发生事故,会给生命和财产造成难以挽回的损失。本文通过定期检验中的实例,强调落实压力容器定期检验的必要性和重要性,以专门的角度剖析现实存在的问题,为压力容器检验检测、行政执法、特种设备使用管理提供一些事实依据和帮助。

关键词:定期检验,压力容器,运行质量,事故

DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2025.01.035

0 引 言

目前,烟台市特种设备固定式压力容器登记注册37,000多台,种类全、数量多,如在制冷厂或大型商超中“服役”的冷凝器、蒸发器、油气分离器等,砖厂橡胶厂内中的蒸压釜、硫化罐等,化工厂中的各种合成塔、反应釜、球罐等,还有医疗机构的灭菌器,电子厂中的除泡机,渔业用到的低温夹套设备,以及民生领域的液化气储罐。诸如以上承压设备,都需要按法规每隔几年进行一次全面检验,以确定这些设备始终处于安全状态,确保使其在下一个检验周期内安全运行。

压力容器的定期检验,指特种设备检验机构按照一定的时间周期,根据规程规定,对在用压力容器的安全状况所进行的符合性验证活动[1]。其现实意义有以下几个方面。

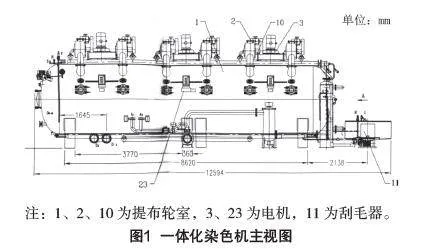

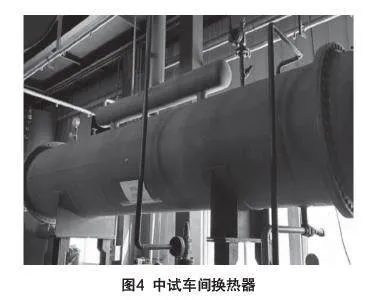

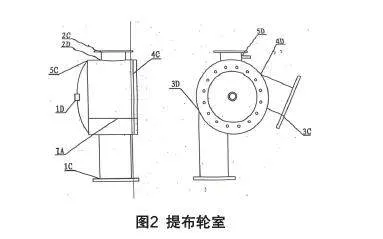

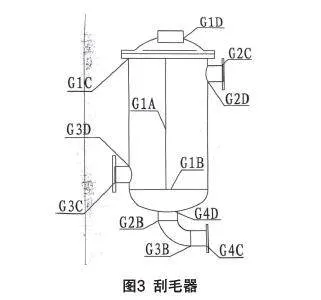

1 通过定期检验为监督检验“查漏补缺”

制造监检是压力容器制造、安装阶段的一项法定工作,监检员的水平和经验在一定程度上能够左右压力容器制造、安装质量。实际生产过程中,每名监检员可能负责成百上千台设备监检任务,其虽兢兢业业也难免忙中出错。图1为一台一体化染色机,在定期检验中发现,该设备的“附属件”提布轮室与刮毛器(见图2、图3)同样达到压力容器标准,但制造资料中并未提及每个小容器的材质、壁厚等参数。考虑整体设计,在强度计算书中也未见提布轮室与刮毛器内容。某中试车间换热器为实现工艺性能,设备上方增加了兼有“缓冲罐”和“分布器”功能的“附属件”(见图4),小容器同样达到压力容器标准。这些“附属件”的设计、制造、检验、注册似乎都处于“脱管”状态,如未及时发现,这些“附属件”在使用过程中,因环境腐蚀,可能会导致应力腐蚀开裂、壁厚减薄等多种形式的失效,危及企业财产和员工生命安全。后在检验人员与市场监管、监督检验机构、制造厂、使用单位的多方努力下,隐患得以消除,问题得到解决。

在对一台用企业标准制造的铸铁压力容器的定期检验中发现,其制造标准虽在企业标准信息公共服务平台公示,但制造资料中未见符合《固定式压力容器安全技术监察规程》(以下简称《固容规》)基本安全要求的符合性申明和比照表[2],经过与当地检验机构和制造厂相关人员的沟通发现,该制造厂对于原质检总局办公厅《关于承压特种设备安全监察工作有关问题意见的通知》(质检办特函〔2017〕1336号)相关事项并不知情,监督检验机构也未予以特别要求。企业标准虽把《固容规》列为协调标准,但缺少对比性数据,给压力容器的使用造成了安全隐患。后在检验人员、制造监检机构、制造厂、设计方的多方努力下,短板予以补齐,风险降到了最低。

2023年1月15日,某化工有限公司发生重大爆炸着火事故,事故分析表明,其中有一条事故压力管道在安装时,建设单位未经设计变更擅自将管道材质由不锈钢改为碳钢,这样就降低了承压件的耐腐蚀性能[3]。可惜的是监督检验机构并未发现事故管道材质与设计不符,未将事故隐患排查出来,间接导致了事故的发生。

在定期检验中,诸如制造资料壁厚与实际不符、制造资料中介质与实际不符等情况也时有发生,如某厂储气罐制造时名义厚度为8 mm,实测为5 mm;某酒厂气液分离器设计工作介质为R717,实际工作为R22。以上情况,多数是制造单位人员工作大意,设计出的壁厚余量较大,错用介质危险性相对不高,追溯后很快得到解决。但如果单位存在间歇性超压使用,环境腐蚀介质较多,或是使用方基于设计的要求,错误的使用腐蚀性更高的介质,其设备本身的损伤模式就会发生很大程度的改变,加之没有针对性的预防,很可能导致过早的失效,甚至发生特种设备事故。

2 通过定期检验促使企业做好特种设备管理

特种设备管理应有专业技术人员来承担[4],但在实际工作中,很多使用单位是由企业负责人或由一般管理人员兼任的,这样就会造成管理人员对压力容器使用、管理、维护的相关规定和流程并不了解。而定期检验工作是一个深入检验现场,与相关设备和维保人员面对面的过程,通过与企业专业管理人员的交流沟通,及时掌握了设备的使用情况,而且还能提高企业管理人员对压力容器使用管理方面的相关知识,企业人员也变相参与了定期检验。

《固容规》规定,压力容器在安装前应向当地市场监督管理部门进行告知,但规程中未提及一种特殊的“集合体”——撬装设备,撬装设备“摆放”简单,外接方便,质检特函〔2016〕46号文中关于撬装式承压设备系统或机械设备系统的使用登记第4条提到:“撬装设备由使用单位直接申请办理使用登记,不需要办理压力容器或压力管道安装告知和安装监检”[5]。简单式压力容器容积小、压力低、危险程度不高,规程规定使用期限内不用注册、不定检,很多企业不知情,或是按照常规压力容器走一系列流程,或是对简单式压力容器的自检和安全附件检验置之不理。检验中经常发现按照简单式压力容器设计制造的油气筒、储气罐,有的企业安全阀上无校验钢牌,有的企业在使用中未对安全阀按期校验。在定期检验时,发现企业使用简单式压力容器,告知企业做好自检,按时校验安全附件及仪表,超过使用年限如想继续使用可以委托检验机构进行检验或安全评估,及时为企业的“不懂”止损,释放有限的检验资源,控制任何存在的风险。对于简单常见的容器定期检验(如制冷设备)中,让企业选取有针对性地部位挖洞,通过孔洞观察设备腐蚀情况,有条件的情况下定期监测壁厚变化,避免全部拆除隔热层造成的制冷效率浪费。监控制冷剂成分,严格控制介质水分;在对蒸汽灭菌器设备定期检验中,针对性地提醒用户封头盖密封圈及时更换、监测使用水中氯离子含量不应大于25 ppm、快开门式压力容器操作人员R1证应按要求取证换证[6]、按期提醒提请厂家复核快开门式压力容器安全连锁的可靠性等[7]。某企业分不清固定式压力容器与移动式压力容器,将集装箱罐车作固定式压力容器使用,错误地注册登记后又错误地申请了固定式压力容器定期检验。资料审查时发现,资料中无移动式压力容器改造成固定式压力容器信息,该设备也非临时性使用,最后在理解了相关规定与标准后,企业及时进行了整改。

在压力容器的使用过程中,难免会遇到诸如封头出现砂眼、夹套漏蒸汽、增加工艺参数、跨区域移装、超设计使用年限使用等问题。如果企业对《固容规》或《特种设备使用管理规则》了解的不够到位,很容易出现非法重大维修、非法改造、不告知等问题,“告知”与“监检”未进行,监管与检验就无法进行,容易引发事故隐患。定期检验时,一方面可以检查此类“非法”情况,发现异常及时通过检验意见书报送市场监管部门,另一方面可以在与企业的交流中传达相关法规、标准,避免企业人员因对规范或规定熟悉不够,造成非主观违规。

3 通过定期检验及时发现和排除隐患

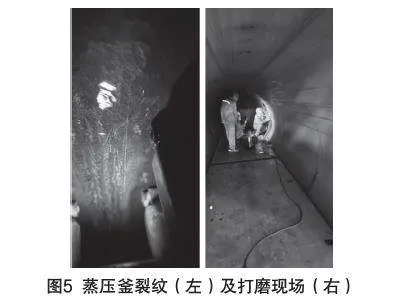

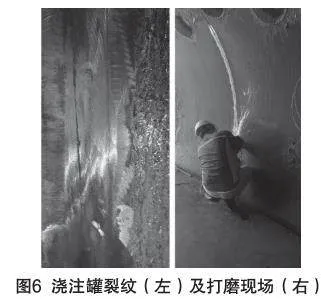

图5和图6为蒸压釜和浇注罐的定期检验现场,在进行了资料审查、宏观检验、壁厚测定、安全附件和仪表检查等项目后,考虑到这种快开门式压力容器存在每天多次启闭,重复升压降压带来的使用疲劳,遂增加表面缺陷检测比例,用磁粉检测的方法排查出焊缝热影响区纵向裂纹,后经反复打磨、再检测,最终确定裂纹消除,并根据裂纹产生的原因,适当缩短了下一个检验周期。

某小规模化工厂不锈钢反应釜,其内部介质为酸性,容器外表面并无异常,设备使用单位工作人员认为不锈钢耐腐蚀能力强,釜内物料不宜排净,未定期进行开罐检查。通过定期检验发现,内部焊缝热影响区的晶间腐蚀已十分严重,不锈钢材质特有的“刃状腐蚀”十分明显,原制造12 mm厚的钢板最薄处只有10.54 mm,如未及时发现,失效造成的可能不仅是生产停工、工艺中断等经济损失,甚者产生爆炸,发生特种设备事故,后果不堪设想。

某高温合金厂以压缩空气作为动力源,压缩机后方缺少干燥设备,缓冲罐底部常年有积水。为及时排水,企业采用微调底部排污阀的方式,让压力容器长期处于“微漏”状态。为了防止冬天结冰,企业更是给储气罐加上了一层厚厚的保温。保温层下受大气腐蚀严重,脱漆明显。排污口阀门长期不关,阀柄已失去转动功能,压缩空气长期在有限的排污口通道释放,造成现场强烈的噪声污染。定期检验时,针对以上问题,与企业设备管理人员进行沟通,得知设备已濒临设计使用年限,建议企业更换压缩空气成套设备,同时改用简单式压力容器,既节约成本,又降低风险。

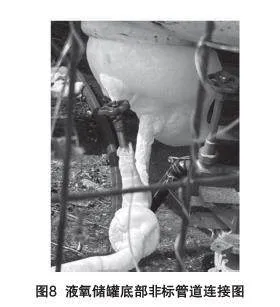

图7、图8为某水产公司液氧储罐底部情况,定期检验时发现,图7安全阀角阀在设备运行过程中由于泄漏没有给予更换,而是用机械方法以外力阻止阀门继续泄漏,“夹子”本身置于活动的砖块上,以不稳定的基础支撑不规范的止漏。图8中,使用单位以黑色胶管连接液氧口,液氧不经汽化器,以非标管道为通道一边汽化一边进入用氧工况,完全忽视氧气的助燃性,企业相关人员无起码的化学知识储备,如未在定期检验中及时发现,将产生严重的事故风险。

某气体公司露天放置的液氮储罐真空规管部位长期未打开,缺少有效的防腐措施,角焊缝部位锈蚀严重,真空规管失效,以热电偶真空计测量无示数。现场安全管理人员对移动式压力容器充装R2证无概念,对每次充装作业人员有无资质不知情,不了解低温液体储罐最大充装系数,其设备本身无不同介质充装吨位与体积关系对比图。在定期检验时依据规程提出整改意见,对企业相关人员进行相关法律法规培训,及时抑制了可能发生的窒息性气体泄漏。

某燃气公司申请对超设计使用年限的液化石油气储罐定期检验,在资料审查时发现该设备制造于1988年,图纸设计标准却为GB 150-98,与企业设备管理人员核实后发现,该设备在企业扩张期随原厂一并转入现公司,设备多,资料杂,早期资料可能早已遗失,企业设备管理人员在比对现场设备与图纸后,用“差不多一样”的方式确定了该设备资料,并不清楚《固容规》中关于液化石油气储罐中有关材质不明的规定,更不了解湿硫化氢腐蚀开裂的严重后果,给事故隐患埋下了“无知”的种子。

给压力容器做定期检验,就像是人的身体检查,一个疾病可能是多种因素造成的,在“发病”前,将早已表现出来的“病症”都治好,疾病也就不会发作。现阶段压力容器的制造余量都相对较大,有缺陷的设备不会立即发生事故。定期检验就是要在检验过程中发现缺陷,最大程度地减少缺陷存在的时间,让隐患消灭在萌芽中,让压力容器使用企业处在“专业带来的安全”环境中。

4 通过定期检验为特种设备事故做出准确的判断

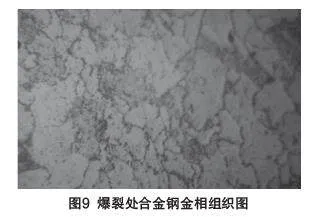

2023年,某热电公司供热用换热器入口发生爆裂,该热电公司邀请定期检验人员参与事故调查,希望能够通过专业检测找到事故原因,进而避免此类现象的再次发生。在经历了现场检查、无损检测、金象分析后发现:该爆破口不大,破口断面粗糙不平,边缘呈钝边且不锋利,未见剪切唇,破口附近有众多平行于破口的轴向裂纹,设备表面也有多处裂纹,设备胀粗相对不大,符合长期过热特征。调取运行记录发现,该设备长期高负荷运行,罐壁温度经常略微超过设计值且幅度不大,罐壁没有立即损坏,也造成了现场员工的掉以轻心。设备长期在超温下工作,钢材金相组织发生变化,通过图9可见,部分珠光体区域痕迹模糊,另一些区域甚至完全消失,碳化物明显聚集,粗大的碳化物在晶界呈链状、球状分布,球化严重。在蠕变和多种损伤模式的夹持下,设备持久强度降低,致使表面产生裂纹,不能承受外界压力和自重,最终爆裂。

在检验人员对事故原因专业的判断下,企业承认了相关技术层面的不足,表示会严格落实运行管理,在生产过程中密切监控介质温度,确保不超温,强化设备检修,定期对设备进行维护保养,依法、依规、按期地申请压力容器定期检验,请“专业的人员”为“专业的事项”来把关。

5 结 语

工作中,定期检验人员常常扮演着多重角色。注册登记时,他们是市场监管与使用单位的桥梁,负责解释规程,“疏通”流程;检验时,他们是设计方、制造方、监检方、使用方的桥梁,担负着领悟设计意图,查找制造过程中的缺项的任务,同时在与多家企业的沟通中,把接触到的压力容器使用单位一些好的做法予以传播,帮助特种设备管理提质增效;设备重大维修或改造时,他们是施工方、使用方、监管方的桥梁,起着提醒施工告知,规划施工流程,确认设备状态的作用;设备注销迭代时,他们又是使用方、设备厂家、监管方的桥梁,帮助企业核实注销资料,确认注销信息,协助企业与厂家确定设备选型,提醒可能存在的损伤模式等。

压力容器的定期检验,目的是排查隐患、发现隐患,进而消除隐患。《特种设备检验机构核准规则》颁布以来,越来越多的检验机构、检验人员参与到了定期检验中来。特种设备检验的市场在开放,技术因竞争而提升,优胜劣汰,特种设备检验在向更高、更好的方向发展。每个定期检验机构,每个定期检验人员都应以法律为准绳,以规程为标准,在虽显乏味、重复的定期检验中尽全力做好,不忘初心,为检验对象负责,为检验质量负责,为自己负责,为特种设备安全负责。

参考文献

[1]固定式压力容器安全技术监察规程:TSG 21—2016[S].2016.

[2]质检总局办公厅.关于承压特种设备安全监察工作有关问题意见的通知[EB/OL].(2017-11-01)[2017-11-08].https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/tzsbs/art/2023/art_05e87afe5fe3421e90866e800a9d0987.html.

[3]辽宁省应急管理厅.辽宁盘锦浩业化工有限公司“1·15”重大爆炸着火事故调查报告[ EB/OL].(2 0 23- 0 2-16 )[2023-08-25].https://yjgl.ln.gov.cn/yjgl/xxgk/zwgkzdgz/aqsczdlyxxgk/sgdccl/index.shtml.

[4]特种设备使用管理规则:TSG 08—2017[S].2017.

[5]质检总局特种设备局.关于《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)的实施意见[EB/OL].(2016-09-28)[2019-2-19].https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/tzsbs/art/2023/art_2baae1be8db7494e89df846c47cb379b.html.

[6]市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告[EB/OL].(2021-11-30)[2021-12-02].https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/tzsbs/art/2023/art_6608605c3b334954ac72e19851c38a35.html.

[7]杨慎通.关于在用快开门式压力容器的探讨[J].设备管理与维修,2023(22):82-84.

作者简介

陈德元,本科,高级工程师,主要从事特种设备的管理、检验工作。

杨慎通,本科,工程师,主要从事特种设备检验检测工作。

辛爱玲,本科,高级工程师,主要从事特种设备检验检测工作。

(责任编辑:袁文静)