蒙牛乳业:爆出裁员传闻近一年不平静

日前,蒙牛乳业(02319.HK)传出裁员的消息,随后,根据《南方日报》报道称,一位接近蒙牛人士证实近期确有裁员,但人数较传言有较大出入。

蒙牛在2024年刚完成换帅,摆在新帅高飞面前的难题,一是卢敏放时代一直延续下来的与老对手伊利的差距被拉大,二是行业低增速如何应对。

爆出裁员风波

日前,有传言称蒙牛乳业计划裁员超过6000人,以实现对中粮集团的优化承诺。对此,蒙牛方面否认了大规模裁员的说法。

但据《南方日报》报道,一位接近蒙牛的人士表示,裁员行为确实存在,近两年人员调整一直在进行,既有人员流出也有引进。

不过,结合蒙牛2024年上半年财报和2023年财报显示,2023年末蒙牛员工数量为46064人,其中包含了妙可蓝多的2556名雇员,到了2024年6月底,蒙牛的雇员数量为43000名,较去年底少了3000多名。

被伊利不断拉开差距

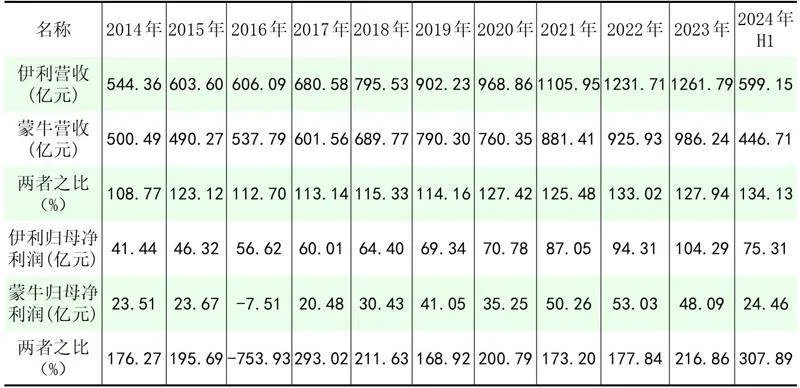

近10年以来,蒙牛不但没有缩小与伊利的差距,而且还在不断拉大。(见表)

表:蒙牛和伊利2014年以来的业绩情况

2016年9月,卢敏放临危受命出任蒙牛总裁,到2024年3月卸任总裁一职(升任董事会副主席并继续担任执行董事)。

2016年蒙牛与伊利的收入差距大约为70亿元,或者说伊利的营收比蒙牛多出不到13%,2022年则已经多出了33%或者说300多亿元,这意味着伊利三个季度的营收就顶得上蒙牛全年的营收。这种趋势在2023年并没有改变,从2023年看,伊利已经实现1261.79亿元收入,是蒙牛全年986.24亿元的大约1.28倍。

利润方面,蒙牛不但期间大多数年份为伊利的一半左右,而且还不稳定,既不乏亏损的年份,也不乏倒退的年份。

蒙牛目前还没公布三季报,最新的中期财报显示,2024年上半年,公司营收为446.71亿元,同比下滑12.6%;净利润为24.46亿元,同比下滑19.03%,营收净利均出现双位数下滑。

蒙牛上一次出现营收、净利双降还是2020年。2020年财报显示,公司营收为760.35亿元,同比下降3.8%;净利润为35.25亿元,同比下降14.1%。分业务看,公司液态奶收入为677.51亿元,同比微降0.19%;冰激凌收入26.34亿元,同比增长2.83%;奶粉业务营收45.73亿元,同比下滑41.89%。

对于蒙牛上半年业绩不佳,公司新任总裁高飞也在中报业绩交流会上表示,“蒙牛上半年各个品类均表现不及预期,主要是之前长期增长比较好的品类当中,比如常温的白奶和国内冰激凌的业务受到消费的疲软和供需矛盾、渠道变化等原因,公司保持合理的发货,因而销量有所下降。”

而作为对比的伊利,上半年营收达599.15亿元,同比下滑9.49%,归母净利润达75.31亿元,同比增长19.44%,扣非净利润53.24亿元,同比下滑8.15%。按归母净利润算,伊利上半年是蒙牛的3.08倍。当然,上半年伊利的归母净利润当中非经常性损益较高,但即使用伊利的扣非净利润和蒙牛的归母净利润之比计算,比值仍超过2倍。

蒙牛和伊利的基本盘液态奶业务面临着行业产能过剩问题,在原奶产能过剩阴云笼罩下,全国生鲜乳平均收购价与鲜奶平均零售价格持续下降。

不过,在逆境之下,企业的经营能力、盈利能力的韧性就存在着明显的区别,伊利的下滑幅度显然低于蒙牛,这就是蒙牛和伊利差距不断拉大的背景。

市值方面,1月7日收盘,按照即时汇率计算,蒙牛市值约594亿元人民币,伊利则为1838亿元人民币,大约是蒙牛的3倍,要说有A股和港股流动性造成的估值差异因素以及龙头溢价因素,但归根结底恐怕还是业绩和业绩所反映出的竞争力差距。

改革成效仍需观察

图:蒙牛2024年初至今(1月13日)股价走势图

继牛根生、杨文俊、孙伊萍、卢敏放之后,高飞成为蒙牛第五任总裁,他拥有丰富行业经验,通过“冠军战略”提升业绩,带领团队创建了高端品牌“特仑苏”,开辟了高端奶制品市场,使特仑苏成为全球乳业第一大单品。让专注内生增长的液态奶的负责人高飞挑大梁,应该是蒙牛控股股东中粮集团深思熟虑的选择。

高飞接任的时候,有网友在雪球发帖称,高飞将是潘刚遇到的第五任蒙牛总裁,但不管如何,高飞还是职业经理人、与潘刚这种公司的股东视角有根本不同,这再次证明,伊利股份的机制保证了核心团队的稳定、战略的与文化的稳定,是伊利股份的核心竞争力之一。

高飞上任之后,主要是针对蒙牛内部进行了一系列改革与调整。具体来看,蒙牛主动控制发货节奏,清理渠道库存;同时削减投资规模,逐步减少资本支出;实行精兵简政,通过降费、技术赋能等提高单位能效。

但刚刚接任,改革效果如何,仅从上半年业绩是无法判断的,还需要更长的时间去检验。伊利最新的三季报显示,公司营收为890.39亿元,同比下滑8.59%,归母净利润为108.68亿元,同比增长15.87%,扣非净利润为85.09亿元,同比增长0.65%。单看三季度,伊利营收290.37亿元(同减7%),归母净利润33.37亿元(同增9%),扣非归母净利润31.84亿元(同增20%)。

后续蒙牛披露三季报后,可以再进行对比,看看两者在同样的行业现状下,经营差距是拉大了还是缩小了。