“老上海”的年味记忆

有一种风格被称作“老上海”,仿佛加上了这个前缀,就能将上海20世纪初以来的活色生香囊括其中。其实上海一直是一个充满传奇色彩的城市,无论在历史文化风貌区还是在现代都市景观区,它的每一条街道、每一栋建筑都在诉说着故事、展现着摩登、见证着上海的岁月变迁与过往辉煌。

然而总能在年节时期听到一句话:“现在的上海缺少年味、没有年味。”那么,曾经的上海年味去哪儿了呢?说到上海老底子(以前的)的过年习俗,可谓丰富多彩,既有江浙地区传统的影子,又有独特的上海地方特色,共同构成了这座城市春节的温馨记忆。其中又以旗袍、西装、传统纹样和老底子的过年习俗构成了“老上海”独特的文化景观。

旧时民间常以冬至为岁首过新年,“数九”便是从冬至算起。如果说北方的冬至食物是吃饺子,那么属于南方城市的上海,冬至则是从笃一锅“腌笃鲜”、一盘冰糖蹄髈、一碗汤圆开始的。接着从腊月下旬起至除夕,家家户户都要“掸檐尘”,用长柄扫帚掸掉屋顶四角及墙上灰尘、蛛网,象征着扫除旧年的晦气,迎接新年的吉祥。另一边,贤惠的妈妈们开始购置年货,糖果、瓜子、花生、水果等都是过年必备的零食。而年货中最为“讲究”的一番置办便是“穿新衣”,一早就约好了裁缝为全家上下定制新衣。新衣不仅代表着新的开始,也寓意着新的一年里万象更新。除夕夜的一顿年夜饭,“上海宁”最为看重,手工肉圆、蛋饺、春卷是家家户户必不可少的美食,家人们围坐在一起边聊天边吃年夜饭,“守岁”直到午夜钟声响起,再将手工制作的美食下锅,吃上新年里的第一口美食,以示辞旧迎新。待到大年初一凌晨,家家户户要做的第一件事是放“开门炮”,争先恐后地点鞭炮、“放高升”,象征着驱邪避凶,迎接新年的到来。接着从大年初一开始,人们穿上新衣,走亲访友,互相拜年,直至正月十五元宵佳节将一碗和和美美的汤圆下肚,寓意着团团圆圆、甜甜蜜蜜,开启新一年的美好生活。

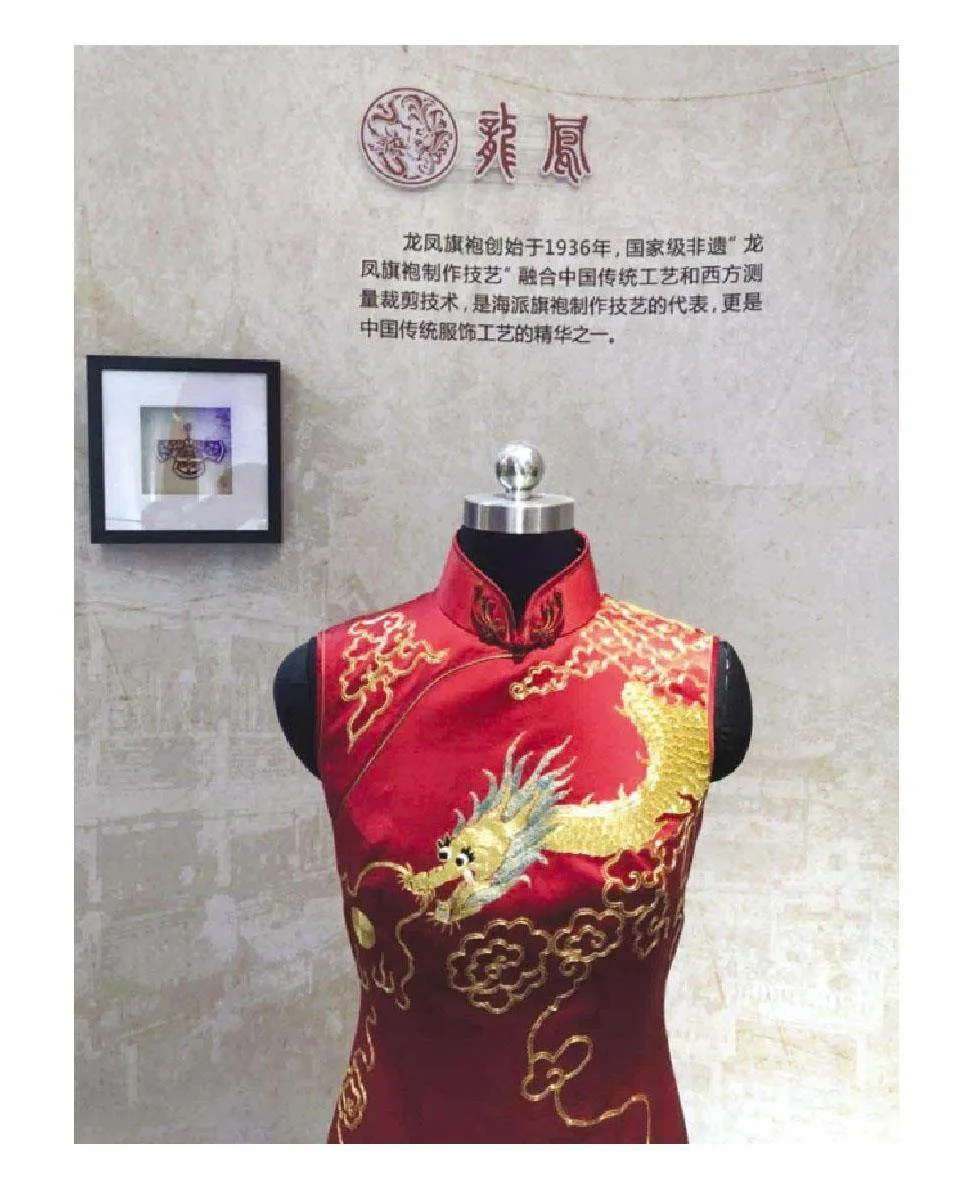

“穿新衣”的讲法虽然在近年已不时兴,却一直因其特殊的“仪式感”而占据一席之地。海派旗袍作为“老上海”服饰的代表作,尤其受到人们欢迎,它的魅力在于独特的设计和精致的工艺。在上海有一家拥有悠久历史的“老字号”制衣店铺——龙凤旗袍,创始于一九三六年,其制作工艺传承了“镶、嵌、滚、宕、镂、雕、绣、盘、绘”九大特色工艺。在“老上海”人的口口相传中,唯有龙凤旗袍最能彰显女人的韵味,换一个颜色甚至换一个里布,出来的味道就完全不同。它的剪裁讲究,修身而不紧身,既能展现女性的曲线美,又不失端庄,当传统的盘扣、立领与西式的裙摆、剪裁相结合,便形成了龙凤旗袍独特的海派风格。旗袍上的纹样丰富多彩,既有传统的龙凤呈祥、花开富贵,又有西式的几何图案,体现了中西合璧的美学理念。

作为龙凤旗袍点睛之笔的盘扣更是有着一番讲究,其非凡工艺生动诠释着海派旗袍的意蕴和内涵:“盘”一方惊艳,“扣”一丝心弦,包容着美到极致的古典记忆。盘扣起源于汉代,讲究盘、包、缝、编等多种手法,最终呈现的花样也繁多,比如最为传统的是一字扣,结婚要用双喜扣,老太太生日要用寿字扣,老底子的大户人家还会按照月份来搭配旗袍上的盘扣花形,春天配兰花,夏天配荷花,一年可以搭配出12种花样,更有别致的蜻蜓扣、菊花扣、如意扣……小小的一枚盘扣,蕴藏着独特的匠心,诠释着上海老底子生活的乐趣。

今天,当我们重新审视“老上海”的过年方式,不禁别有一番趣味,既能感受历史的变迁,更能激发我们对未来生活的美好憧憬。让我们共同珍惜这份文化遗产,传承“老上海”的风华岁月。(作者系市人大代表,上海开开制衣公司副经理)