“制造进步”还是“实干兴校”:高校参与中小学改进的批判话语分析

摘 要:作为教育改革的基本单位,学校改进的范围和边界在不断向外拓展。同为教育生态系统的重要成员,高校在助力教师专业发展、撬动诸多结构性因素和加强高质量教育体系建设等方面具有深远影响。借助批判话语分析理论,以H大学参与中小学改进的实践过程为个案,从微观角度近距离考察高校如何描述和理解参与过程。研究发现:实践话语、政策话语和理论话语是高校描述参与学校改进实践过程的主要类型。实践话语通过组织化文本宣传、非文本性乡土话语来稳固参与立场;政策话语通过“名词化”陈述方式践行学校改进合法化的价值原则;理论话语通过不断微调改进方向理顺学校改进的话语“力量”。从话语实践层面看,按照标准化的科学研究程序,虽然能让学校在反观自身和外向对比中更容易理解、接受和认同自身定位,但也容易被引导至文本作者假设的轨道上,因而难以养成独立思考、批判质疑的习惯;运用互文性表述机制,即在日常交流、官方主持的会议、正式文本等不同情境下,交叉引用不同话语以表述带有时间设计痕迹的故事,可能让学校在改进中没有扮演主角而是充当了故事背景,进而面临被代表和被发声的困境。从社会实践层面看,参与过程分别折射了特定的权力秩序:被异化的科学理性,推崇在科学理性包装下的改进过程才有价值,才是值得学习的标准;被神化的专家能力,迷信专家系统帮助学校认识、解释和改变自身处境的力量,进而踏上被设计的“外铄式”改进之路。高校的参与作用倾向于表达和书写学校进步的合理性,但如何带头实干进而成为正当化行为典范才是更艰难的挑战。

关键词:学校改进;大中小学合作;批判话语分析

[中图分类号]G644

[文献标志码]A

[文章编号]1673-8012(2025)01-0094-13

一、问题提出

20世纪七八十年代,欧美发达国家纷纷掀起学校改进(school improvement)运动学校在本文中专指中小学。。21世纪以来,我国深受西方学校改进运动影响,开启了相关理论与实践问题的探索。学校是完成教育活动的主要机构。OECD认为,学校改进旨在改变校内的学习环境和其他相关环境,最终让学校更有效实现教育目的[1]。学校改进应指向学生发展,这意味着要让更多学生比以往任何时候都取得更高成就,拥有更广泛的技能和特质,同时减少结果不平等[2]。在学生结果不平等的影响因素中,学生的家庭经济差异对学生学习效果有很大影响[3]。学校是复杂的组织系统,改变校内外相关环境(包括家庭)是实现学生发展、促进学校改进的关键。从更为宏观的视角看,学校改进是规划、实施、监测和调整行之有效的措施,以更好满足学生、员工和相关教育利益相关者的智力、身体、社会和情感需求[4],其难点是如何推进学校可持续改进。哈格里夫斯(Hargreaves)等指出,学校推进可持续改进会产生边际效应,其维系需要坚持深度、长度、广度、公正、多样性、智慧和保护7项原则[5]。威廉姆斯(Williams)等总结了6类主题:组织文化、个人倾向、实施过程、组织能力、数据收集和变革方向[6]。从关注学校为什么改进、学校要改进什么再到如何促进学校可持续改进,相关议题的讨论范围和程度也在不断变化。近年来,OECD发布《重新设计学校教育:以创新学习系统为目标》报告指出,基于21世纪社会的复杂性和“学习生态系统”,学校改进要围绕网络和学习共同体变革[7],这说明还应该将学校改进的范围和边界不断向外拓展。

在推动学校改进的过程中,教师专业发展的重要性尤为凸显,这为同为教育生态系统重要成员的高校参与提供了契机。20世纪80年代后期,由高校牵头的旨在推动教师教育变革的U-S合作(university-school cooperation)计划不断涌现。在发挥什么作用的理解上,澳大利亚教育学院院长委员会(the Australian Council of Deans of Education,ACDE)主张将专业实践置于教师教育的核心[8]。哈蒙德(Hammond)认为提供分析和应用理论的机会很重要,要帮助教师反思后续专业实践[9]。当然,学校改进的范围并未局限于教师教育,还涉及学校所处教育生态系统的整体变革。有研究认为,面对学校教育牢固而庞大的“结构”,高校始终以包容态度调节其与规则的冲突,不断尝试与政府、教师等利益相关者结为伙伴,最后才能以渐进方式推动学校改进[10]。尽管高校不断调整参与方式以发挥更积极的作用,但如何获得一线教育实践者(尤其是中小学教师)的理解、认同与参与依然是较为严峻的挑战。阿拉兹米(Alazmi)等发现学校实践者和政策制定者缺乏阅读论文的途径,不熟悉研究论文的语言,导致其对论文形式之类的研究成果缺乏了解。此外,从业者认为研究主题与现实世界的实践无关[11]。对于高校而言,研究成果没有发挥应有功效固然受限于学术写作规范、学术成果阅读范围等因素,但更重要的原因是教育研究的实际导向存在偏颇,如“不发表就出局”(publish-or-perish)的评价规则导致重视论文、专著而忽略了服务和促进教育实践改进的重要性。可见,作为现代社会的知识中心,高校应主动引领和把握时代与社会发展的重大需求,尤其是要立足国情,这对推进高质量教育体系建设极具现实意义。

综上,作为教育改革的基本单位,学校改进不仅关注学生发展、教师专业发展等具体领域,更关注作为学校系统甚至教育生态系统的整体改进。本文从微观角度近距离考察高校如何描述和理解参与过程,通过分析高校起草、发布和执行的相关文本,在借鉴批判话语分析理论的基础上,探究其中的话语类型和机制,进而把握背后的权力秩序,以更有效服务于学校改进的实践探索。

二、研究设计

(一)理论基础

话语分析(discourse analysis)旨在运用符号学、结构主义和语言学等学科的方法来分析文本的结构与意义,从不同角度不断挖掘和深究文本的结构与内容,进而挖掘背后隐藏的意识形态力量。在话语分析分类中,基于库克(Cook)分类模式,我国学者黄国文区分了话语分析的3种路径:(1)英美学派,侧重从语言角度重点分析语言使用范围;(2)福柯(Foucault)学派,以知识考古学、谱系学、话语权力理论为基础,关注话语对现实世界及社会秩序的反映与建构;(3)批判话语分析,也称批评性语言(critical language study),认为语言并不是客观透明的交际工具,不仅强调社会文化因素对话语的影响、制约和操控,也强调话语对社会文化的建构和促进作用[12]。费尔克拉夫(Fairclough)采用社会和政治分析方法,提出话语分析从微观到宏观的研究维度:文本、话语实践和社会实践。其中,文本旨在描述具体文本在语法、词法和语义等方面的语言学特征;话语实践旨在说明文本的生产与消费过程,探索话语秩序的构成及其在文本中的实现;社会实践是批判性话语分析的关键环节。核心的问题是,话语秩序构成的内在政治属性体现了怎样的权力关系,话语秩序的变迁又在何种程度上维持或动摇了既有的权力格局[13]。3个维度并非相互独立,而是构成一个有机整体。作为勾连3个维度的关键,文本重视成员资源之间的重叠关系,而话语的参与者正是将这些资源内在化,使之与他们一起进入文本的加工过程,并作为生产过程的一组“踪迹”或解释过程的一组“提示”与他们一起进入文本本身[14]74。虽然费尔克拉夫的理论也存在一定局限性,但在实用性方面却有明显优势。这种实践型的话语理论兼顾话语文本、话语实践和社会实践3个面向,为考察高校参与学校改进的实践过程提供了一种新的分析框架。

(二)案例简介

2010年以来,我国陆续颁发了一系列关于深化教育领域综合改革的重要文件,如《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》《深化教育领域综合改革的意见》等。这些文件对如何推动中小学改革作出了顶层设计安排,如学校改革目标突出科学质量观,学校改革内容强调全面深化、系统规划和制度建设,学校改革方式强调自主和内涵发展,学校改革结果强调监督和问责等[15]。W市是我国中部某省会城市,基础教育的办学条件趋于均衡,但校际差距日益拉大。在国家大力推动基础教育走向均衡发展的宏观背景下,W市教育局积极响应国家政策号召,推动基础教育在基本均衡的基础上走向优质均衡,尤其是重点扶持和改造一批薄弱学校。2015年12月,为了改变中小学改革多头管理、政出多门的格局,W市教育局牵头印发《关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》,提出“探索高校、教科研部门支持中小学办学试点”办法。参与W市教育局组织的义务教育学校委托管理项目(以下简称“托管项目”)包括委托方、托管方和受援方,3类主体责任明确,分工协同。其中,W市教育局作为委托方,拥有政策制定、激励设置、绩效评估等权力;薄弱学校作为受援方,有责任执行和落实相关政策文件,不断提高办学条件、教学水平和师资力量;6所高校、科研院所作为托管方,授权和承担支援学校全面改进和持续发展的职责,督促受援方落实和执行相应政策文件。

本文选择H大学与K、J、G学校(2015—2018年)合作过程作为研究案例,4所学校相继参与W市发起的托管项目。作为托管方的H大学教育系有丰富的学校改进经验、雄厚的专业力量,该系选派4名教师组建团队定期到访K、J、G这3所受援学校。在合作改进过程中,由于W市教育局是委托方,学校改进的决策主体由W市教育局主导及H大学与3所受援中小学参与构成。首先,学校改进的方向是在W市教育局根据国家相应政策文件指定大致内容与范围的框架下确定的,H大学与受援学校据此签订合作协议,规定合作计划、进度、履约方式等,工作安排、计划调整等由H大学通过实地调研受援学校的方式逐步明确,决策中3类主体不断参与、协商、磨合直至形成共识。其次,在专业协作方面,H大学负责围绕学校发展目标、课堂教学、班级管理、教师专业发展和制度文化建设等方面提供咨询建议和解决方案,受援学校结合实际情况,协商交流后再落实。再次,在资源配置方面,为改善受援学校的基本办学条件,由W市教育局联合相应部门围绕办学场所、基础设施设备、教师发展资源平台建设等方面予以资金支持和政策保障,H大学和3所受援学校予以配合落实。最后,在评估问责方面,以W市教育局为主体,定期召开旨在审核评估托管项目管理过程质量的专题会议,由高校与受援学校分别陈述学校改进的现状、效果、问题与后续解决措施等,聘请相关领域专家组成团队,对规定任务进行评估,对未完成的单位予以整改处理。总之,在项目实施过程中,H大学、W市教育局、受援学校共同成为实践共同体,在相互需要的基础上就如何改进能达成一定共识。

(三)资料收集与处理

本研究采用访谈法和参与式观察法。调研时间是2016年3月至2018年12月。参与人员包括H大学团队负责人和骨干成员,3所受援学校项目的负责人和骨干教师。尽量采取线下访谈方式,访谈时间20~30分钟,人均访谈2次。当天及时整理分析访谈资料,针对疑问补充采访。仅仅访谈参与者可能遗漏一些信息,其讲述会受主观因素影响,导致访谈资料部分失真。作为H大学团队的一员,笔者长期参与观察合作过程,在一定程度上可以弥补访谈法的不足。笔者搜集的其他文本资料包括:(1)W 市教育局颁布的政策文件及其与大学、中小学三方的会议记录;(2)H大学团队的内部例会、工作计划和活动记录;(3)J、K、G三校相关会议文件、培训通知、课程表、教案、课堂观察记录、课后交流研讨记录等。这些资料通过现场调研、网页、微信与QQ等渠道获得。在对上述资料进行编码时,当地教育行政部门标示为W,H大学标示为H,J、K、G学校分别标示为J、K、G,在正文或访谈中涉及具体地名、人名均以“X”匿名方式替代。

对于资料收集和处理,在研究立场上,作为H大学团队的一员,笔者对受援学校教师访谈时多次面临质疑甚至抵触。因为托管项目要靠W市教育局牵头推动,对于受援学校而言,容易把H大学的参与看作上级部门科层权威的延伸,把H大学团队成员“在场”理解为进行外部监视与问责。中小学教师工作时间长、任务重,不会自然配合,而是表面应付,因此,如何征得校内关键人员(如校长、骨干教师)的支持至关重要。H大学在工作时间外会与受援学校定期联谊,积极发展与维系私人关系。笔者也与关键人员保持联系,尤其是在查阅和梳理资料方面尽力帮助对方,与对方建立熟人关系,进而获取更多真实、有用的信息。同时,笔者尽量保持与H大学、受援学校的距离,时常将自己的想法与H大学其他师生(未参与项目者)分享交流,尽力避免产生主观偏见。在材料呈现上,对不同群体、不同场合讲述“参与学校改进过程”时进行综合对比分析,避免单一视角、单一立场导致资料分析偏差。

三、研究发现

(一)文本分析

在参与学校改进的实践过程中,H大学出台了一系列文本作为行动依据。这些文本分为3类:提出行动计划的方案文本,如《K校委托管理三年发展规划》《J小学养正五环课堂行动研究方案》等;推广行动成果的宣传文本,如《HG区委托管理简报》;记录行动过程的纪要文本,如《J小学委托管理工作记录》《H大学委托管理项目组内部会议纪要》等。在描述学校改进的实践过程时,上述使用的文本话语可以归纳为实践话语、政策话语和理论话语3种类型。

1.实践话语

基于学校改进的实践需求,实践话语着重解决提高办学质量的目标问题,并将其细化为办学理念、办学体制、课程建设、教学管理等方面。例如,调动学校办学的积极性、主动性和创造性;促进教师专业发展;解决生源流失、家长支持度低等问题;在办学体制、课程建设、教学管理、校园文化等方面改进……方案文本多采用实践话语,读者主要是学校成员,内容反映学校核心诉求,以便获取对方信任,进而为方案实施提供支持。从文本句式看,大量设计是缺乏主语的标题,如H大学向G校发布《适合教育理念及其实施》方案,围绕学校工作的主要领域,提出“开发适合学生差异性的多样化课程是切入点”“以个性课堂实施为依托”“营造适合学生成长的校园文化环境”“建立适合的管理体系”“家校合作”“开展个性评价”7个方面的具体要求。H大学拥有入校专家身份,受援学校被定位为“学习者”“行动者”,为方便受援学校阅读方案文本。缺乏主语的句式可以削弱命令、指挥的语气,增强文本亲和力,降低文本与读者之间的距离感。例如,“H大学要求J小学开展个性评价”“J小学开展个性评价”“开展个性评价”这3个标题,读者会觉得J小学被指挥的强烈程度依次递减,H大学主动干预的程度也在逐步递减,二者间的不平等关系在有意地被淡化。这种效果即及物性,“表示一个特定的个体过程对于一个实体的有形的影响”[14]70。在描述现实时,设计不同的及物性可以导向不同因果关系和责任主体。为进一步阐释和细化方案文本,H大学团体还设计了服务性子文本,并动员校内外相关资源进行组织化传播,如为J校设计“养正教育”总方案、“童蒙养正”子方案等。为营造学校改进的文化氛围,J小学主动联系装饰公司,按照新方案文本的精神,修改了校门口的校风、教风等标语,在楼梯走廊、教室后墙等日常空间展示了“养正星”比赛夺魁的作品等。除利用基于工作关系的制度资源外,H大学还积极利用乡土社会的人情资源,如H大学利用团队内部成员有W市当地人的优势,积极与受援学校领导、骨干教师等建立老乡式情谊,积极参与受援学校活动,互送礼品,增强彼此之间的熟悉感和信任感。总之,正式文本强调并提示行为主体是受援学校,为保障方案顺利实施,利用乡土社会的特点,发展非文本性话语,试图让学校理解和接受学校改进的实施。

2.政策话语

政策话语见于引用相关政策或重要领导人讲话,如对习近平总书记关于教育重要论述的讲话精神的把握与落实;加快推进教育治理体系和治理能力现代化的重要任务;“壮腰工程”、民心工程、德政工程;教育精准扶贫等,宣传文本多用“名词化”方式架构内容。“名词化是过程向名词性词语的转变,它具有为过程本身提供背景材料的效果……名词化将过程和行为转化为状态和对象,并将具体转化为抽象。”[14]166-170在H大学发布的《W市义务教育学校委托管理工作简报》(以下简称《简报》)中,W市教育局发布的《关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》放在开头,该文件着重引述《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的内容,如“义务教育优质均衡发展”“办好让人民满意的教育”等。在后续内容安排时,用“单位、次序、主题”的格式呈现。《简报》内容框架层次分明、清晰直观,按行政级别依次罗列不同单位,再将各单位的行动按次序排列。例如,“W市教育局召开第一次托管工作行动动员会”“H大学入驻J小学开展第一次调研”“J小学第一次提出并修改行动研究计划”。这样设计标题给读者营造一种整体印象,即国家层面提出的“义务教育优质均衡发展”“办好让人民满意的教育”等重大命题,W市教育局均颁布政策予以落实,H大学与J、K、G等共同参与,并有计划、有组织地据此展开行动。例如,受援学校原先的工作规范、促进教师专业发展的政策等或直接复制其他学校,或移植上级文件,或为分领域制定条例。H大学结合学校实情,设计、合并、修改和补充了能体现“教育现代化”“现代学校治理”等理念的文件,建立基于受援学校的内生制度,在这一过程中,日常生活中很少发生联系、功能分殊的单位紧密围绕薄弱学校改进形成实践共同体。按时序累积相关行动,勾连起国家与地方的联系,这是政策话语欲传递的文本效果,即国家政策取向是教育改革的来源,是评价不同行动的价值依据。更重要的是,这种安排让读者感受到一种严密的改进性叙事,即薄弱学校改进是自上而下人为建立的过程,不同主体都积极响应号召并参与行动。

3.理论话语

理论话语着重引用某些教育理论或权威专家的观点。例如,X学者关于适合教育、多元智能理论、全面发展与个性发展的关系、养正教育的传统文化意蕴的文章,为K校设计“生长教育”理念传递了“关注个体生命价值”这一契合教育现代化精神的命题,为G校提炼的“适合教学”理念凸显“因材施教”、循序渐进等古老教育智慧的意义,为J校总结的“养正教育”理念注入传承和弘扬中华优秀传统文化的爱国情操。这些理论话语因符合薄弱学校改进当下之需,被H大学借鉴并赋予新生命。设计办学理念、提炼教学流程是涉及教师专业自主的关键,因此,H大学还将理论转化为针对性强、易于操作的程序技术,其中就伴随不同话语“力量”之消长,即“它用来发挥社会效用的东西是什么,被用来履行的是什么样的言语行为”[14]76。例如,基于体现“以学生为本”的理念,H大学刚开始时试行小组合作教学实验,即使有成功案例与文献支撑,该实验持续半学期后还是以失败告终,于是改进开始走向探索教学流程的标准化。文本中从旧有形式的听评课到形成“养正五环”模式,再到后期初步定型的“吾学课堂”,不同标题中理论、教师与学生的“力量”也在变化。尽管小组合作教学凸显了学生主体地位,但更考验教师是否能适应这一复杂性挑战。因为新手教师一般最先关注课堂管理、教学任务领域,之后才投向学生学习的复杂领域[16]。教师能否承受改进的挑战是核心考量因素,“养正五环”从技术上实现了从学生中心走向教师中心。当教师适应并习惯新设计的标准化教学流程时,凸显学生主体的声音逐步回到文本中心,即“吾学课堂”。“吾”与五谐音,既体现教学流程的5个环节,又更体现学生之“吾”才是学习真正的主人。H大学更替不同文本中心话语的过程,说明从理论到实践不是线性过程,而是不同力量的碰撞、妥协和融合,进而重获新生的过程。

(二)话语实践分析

话语不仅是描述性语言,更是特定环境下的实践,具有强烈的情景黏稠度,只有结合上下文语境才能理解。话语实践重在说明文本生产、分配与消费过程,以探索话语秩序的构成及其在文本当中的实现。从正式文本转向现实行动时,H大学运用了两种话语实践机制:科学性假设和互文性表述。

1.科学性假设

“发展才是硬道理”的观念早已深入人心,但容易发生分歧的是对发展的理解和定义。面对不同主体的诉求,H大学将诸多话语筛选、组合在一起,其中科学性假设是重要的话语实践机制。费尔克拉夫认为,预先假设是“文本生产者作为业已确立的或给定的东西而加以采纳的主张,在文本的表层结构上存在着各种符号规范的暗示”[14]110。一方面,H大学要精准评估不同主体的假设,将其意图融于统一的文本,充当一个“播音器”,调高谁的声音,降低谁的声音,如何抉择取决于社会关系、规范及各种原则;另一方面,假设的目的是促进学校改进,行动主体始终是学校,假设也要得到学校最大程度的接受和认同。该策略成功的关键在于确立亲近学校的立场。

在H大学参与学校改进时,受援学校被戴上“薄弱”的帽子。“薄弱”这一假设是W市教育局基于多年来各个学校的综合实力、教学水平、师资力量、社会评价等指标筛选和建构的结果,受援学校参与该项目被认为是服从上级安排的任务。然而,学校并非拥有单一意志的主体,内部成员在是否参与及如何参与方面会发生分歧。H大学作为参与学校改进的引领者和推动者,如何让学校大多数成员在承认“薄弱”的前提下还能调动工作积极性是一大难题。除了前述实践话语多采用“及物性”词语的表达方式弱化责任归属与因果特征外,还要凸显问题定位与解决方法的“科学性”。以J小学为例,H大学的做法是从学校硬件、软件等方面细致描绘“薄弱”全景,通过发问卷、调研座谈等搜集、整理学校成员意见,包括教师对学校的评价、对学校整体发展状况的评价、对学校未来发展的看法、对本人和学校改进工作中的障碍的看法、对学生各类情况的满意度等,让学校成员在近距离观察、感受和体验H大学的工作过程中理解、接受和认同外界赋予的这种定位。

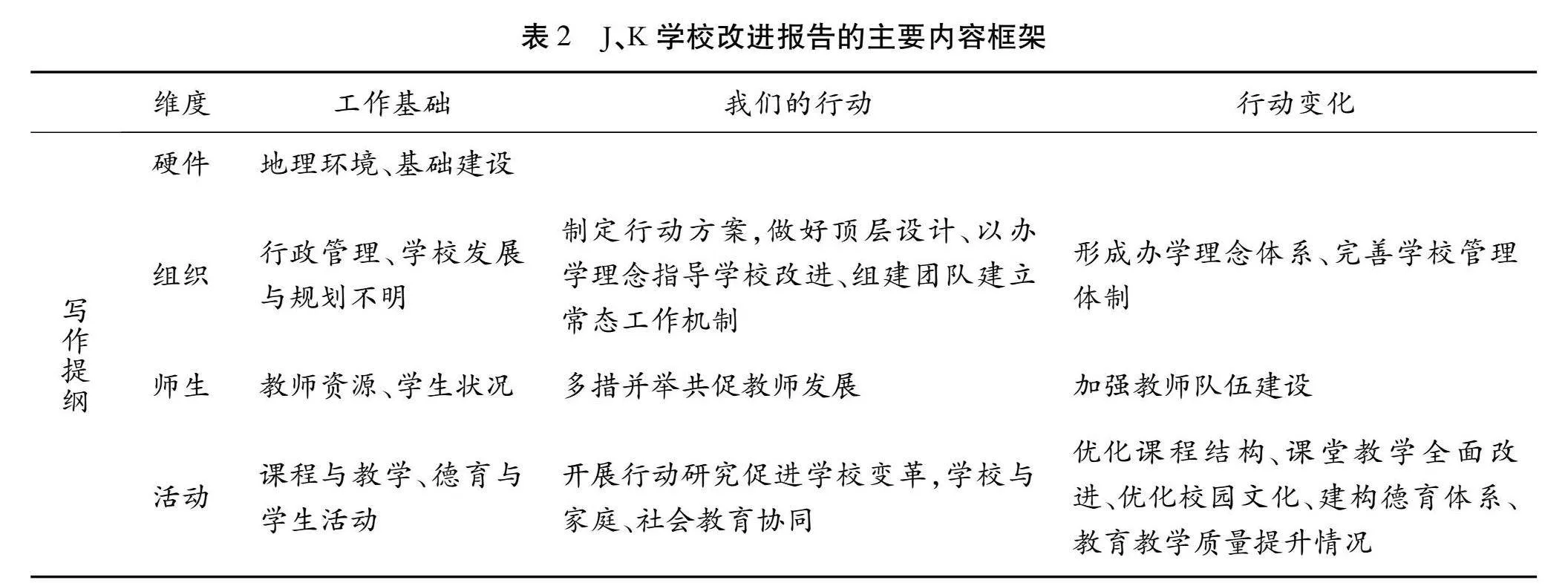

除了关注作为整体的学校外,教师、学生及校长也是重点研究对象。在“薄弱”这一总体假设下,学校成员被标以“普罗化”“职业倦怠”“生源差”“问题儿童”等标签,进一步强化和证明了“薄弱”的严重性。例如,H大学教师带领一些研究生入校调研,分别以这样的题目开展相关研究,《普罗化:小学青年教师校内生存状态的另一个分析视角》《基于关键事件的小学新手教师伦理困境及学习研究》《小学生学情分析框架构建研究》《制度伦理视野下的中小学校长管理制度研究》等。以《普罗化:小学青年教师校内生存状态的另一个分析视角》一文(下文统称A文)为例,作者入驻K校进行为期半年的田野调查,并对教师劳动过程展开经验研究发现,以K校为代表的教师劳动普遍呈现“普罗化”趋势[17]。文中先后引用学界已有研究,最后为教师普罗化下定义并涉及4个维度(见表1)。在选择证据时,作者的观察空间和研究单元局限在K校教室、办公室等场所,教师及其与外界人员的互动,工作中对制度规范的选择、反应,以及一系列教育教学实践,致使A文分析偏向对教师微观行动的探讨。其好处是把不同场所观察、觉察和体会到的惯例、经验与做法表达出来,让读者易于感知、把握和理解教师作为普罗化劳动者的形象。A文作者及H大学拥有一定叙事话语技术与地位资源优势,既有抽象的理论分析,又有翔实的田野资料,最后建构了有利于维系自身形象的故事——教师只有以“普罗化”弱者存在,H大学才能以“拯救者”合理参与。尽管H大学也以结构的象征存在,但这不是强加的,而是不利的劳动处境需要引导教师走向批判与解放。

H大学除了引导受援学校关注自身外,还与其他学校进行外向对比。一方面,采取引进来策略,即利用H大学的人脉资源、专业声望,邀请W市内或其他地区优质学校校长、教师等,到受援学校围绕发展目标、课堂教学改进、教师专业发展等较急切的问题座谈交流,尤其是在受援学校现场为教师进行示范课教学,使其对有效教学、高效课堂等理念进行近距离接触和体验。另一方面,采取走出去策略,即组织受援学校校长、骨干教师等参观和访问W市内或其他地区的优质学校,对其基础条件、办学历程、发展困境、解决策略等信息进行全面了解,对照自身不足进行深刻反思。返校后再举行校外学习交流座谈会,以扩大影响。相比H大学及其团队对受援学校的科学式调研,受援学校在与外面对比中更能直观地体验并理解H大学对受援学校的发展定位、策略的科学合理性。

H大学成员长期接受学术训练,会按标准化的科学研究程序理解和解决问题。然而,即使标榜公正无私、客观中立的立场,但在反思人类学看来,研究对象的“他者”定位也会遭遇深层权力关系。早期民族志作者通常不会用第一人称讲述他们看到的制度和事件,这一做法产生的效果是,作者让作品表现出一定“科学性”,读者不知道田野调查获得的知识与方法的关系。这种以异邦文化为研究目的的人类学永远带着“科学”面具,背后是不愿以真实面目示人的表演者[18]。同样的,H大学采用上述话语实践机制的关键在于其总扮演“观察者”“记录者”“研究者”(第三人称视角)角色,唯一较少扮演的角色是“体验者”“参与者”“行动者”(第一人称视角)。前一种视角试图制造大量“科学”文本,

写作内容聚焦研究对象的处境和行为,向读者提供看似重要的事实和真相,但忽略了其他削弱这一写作意图的因素,用各种技术手段(翔实的田野资料、访谈记录、严密的推理过程、交叉多元的材料支撑等)来保证解释和建议的合理性,而作者始终隐藏于“幕后”若隐若现。这是对自身处境较为科学客观的分析,但也不知不觉被引导至文本作者假设的轨道上。在此并非否定H大学,而是认为受援学校可能因此无法养成独立思考、批判质疑的习惯。

2.互文性表述

当双方主体形成较统一的假设后,容易在解决路径上产生分歧。H大学擅长将解决问题的曲折过程转化为单声道故事,其中,较重要的话语实践机制是互文性表述。费尔克拉夫认为,文本直接或间接引用反映了特定话语秩序,互文性和霸权之间存在密切关系。互文性指向文本的生产能力,即文本如何能够改变从前的文本,如何重建现存的习俗(文类、话语),以便创造新的习俗。互文性过程与话语竞争、重建秩序是话语范围内霸权斗争的过程[14]95。H大学要翔实地记录大学行动、与中小学的互动及其后续反应,丰富的细节让文本更加真实,但不一定客观中立。金兹堡(Ginzburg)认为并不存在客观中立的文本,即使引用了一些田野材料,那也是需要破译的代码,文本只是自身秩序的证据[19]。H大学会对不同信息提供者的故事进行筛选、编辑和加工,这些文本是诸多话语展示的前台,也是分析和解释H大学如何能动地参与学校改进实践过程的窗口。

互文性表述机制在H大学参与日常交流时有明确体现。H大学吸纳了J小学已有的课程教学流程,即“导入—讲授—练习—总结—巩固”,重新修订并提出“养正五环”理念——“任务导学、自主探究”“同伴互检、互学共进”“教师精讲、深化理解”“当堂练习、提炼升华”和“复习巩固、拓展实践”。在听评课阶段,H大学自觉用“养正五环”框架分析课堂情况。J小学有的教师围绕“养正五环”的某个方面进行点评,如偏好已有习惯“时间把握上”“教学用具使用上”等,有的教师针对“养正五环”框架提出疑问,如课时适用范围、是否严格执行等。为实现新理念和课堂的有机结合,H大学学习和使用J小学的日常用语,购买教材并组织研究生进行课例研究,围绕如何进行课堂观察、如何进行听课评课等问题进行专题研究。这使双方尤其是H大学在后期交流时更加娴熟地使用互文技巧,用对方较熟悉的语言思维,使其在接受H大学的观点、立场的基础上实现学校改进的意图。

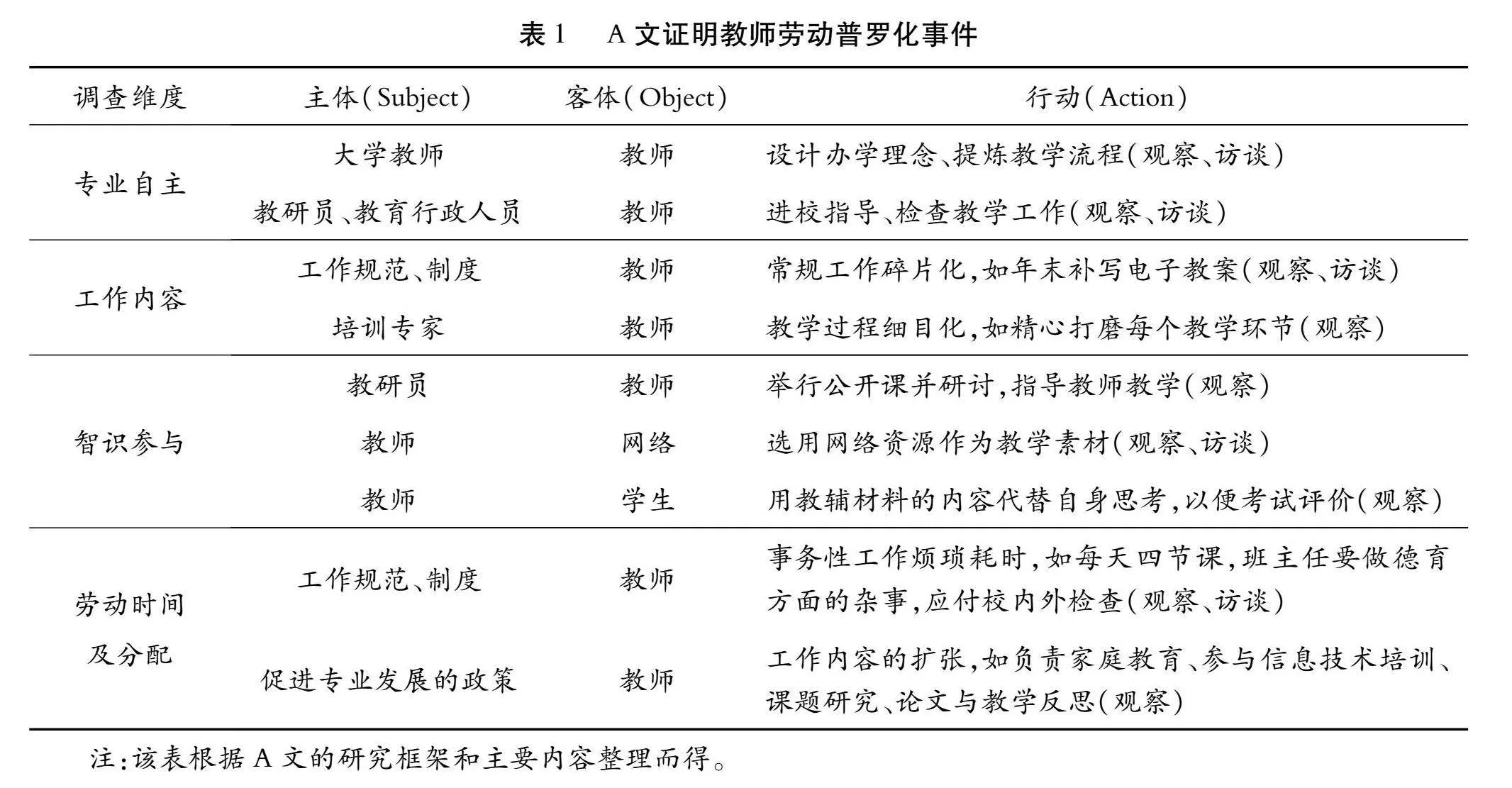

互文性表述机制在H大学参与官方主持的会议时也有明确体现。被假设为“薄弱”的受援学校时刻面临外界干预问责,尤其是政府控制着中小学办学自主、人事任命、教学考核等核心权力,如何帮助薄弱学校改善并提升其在政府心中的形象与地位极其关键。为避免说明薄弱学校发生改变时单一话语风格造成的主观偏见,H大学在表达观点时采用较为接近目标群体的话语风格,以加强相互之间的理解和认同。例如,W市教育局在召开委托管理工作阶段总结会议上,H大学介绍自身工作时用“定调子”“搭班子”“摸家底”“建队伍”“提素养”15个字高度凝练和概括了J小学委托管理项目启动3个月以来的工作进展情况。在呈现学校改进结果报告时(见表2),H大学强调在加强顶层设计、规范制度规章、搭建工作团队等方面取得的成绩。无论是H大学通过适合委托管理工作会议场合的话语风格表达观点,还是提交了符合科层组织认知特点、考核惯例的工作报告,都采用了要点式、总结性、预计性的话语框定范围,其表达逻辑清晰,措辞简练,基调沉稳庄重,充分借鉴和运用了符合官方提倡短、实、新的文风要求。与前述对“义务教育优质均衡发展”“办好让人民满意的教育”等直接引用相比,建构的互文强调“按照话语秩序重要性的原则方向扩展互文性”[14]79。H大学通过在日常生活中学习和借鉴政府话语方式,以更隐蔽的形式在学校改进实践过程中延伸着改进的权威。

H大学发布的正式文本也运用了互文性表述机制。当面对身处基层一线的中小学教师时,由于受援学校作为当地教育局的下属机构,经常被督促检查工作。H大学团队入校调查后注重搜集、记录和整理自身与中小学、政府交流的资料,并安排专人负责。中小学教师日常工作繁杂,人手较少,双方易形成深度“捆绑”关系,尤其是在资料共享上接受考核评估,如听评课、举办讲座等记录。以听课为例,在学习已有成果并不断实践的基础上,双方合作研制的课堂观察表包含记录时间、记录人员、听课时间、听课成员、课文题目、执教教师、班级、授课方式、座位简图、教学过程(分阶段)、师生对话、行为反应、课堂图片、录音以及双方课后交流过程等。无论是H大学还是中小学都对自身的行动进行详细记录,细致烦琐的信息暗示着文本的真实性和客观性。在吸纳、整理并引用双方提供的诸多文本后,H大学提交了《共生共长——W市两所薄弱学校改进行动及其反思》总报告,形成了“工作基础”“我们的行动”“行动变化”3个框架,重新编码后得到硬件、组织、师生和活动4个维度(见表2)。总体而言,师生变化的证据较欠缺,组织和活动的证据较明显,这样的结构安排很明显,有利于证明H大学是如何积极参与受援学校日常活动的。

H大学在不同情境下都运用互文去表述相关故事,而时间运用的技巧是最值得关注的地方。时间虽然是客观存在的,但它并非一种先验观念,而是社会实践的历史建构。用时标这种均质量化方式代表时间,是因为现代社会有关时间的制度安排都与资本、技术理性和效率相关,人只是单位时间内实现上述目标的载体,时间抽象的背后是劳动抽象[20]。叙事文本具有双重时间性质,法国人类学家热奈特(Genette)将其区分为故事时间和叙事时间:前者指事件实际发生的时间;后者指在小说文本中体现为文本长度,随叙事技巧如省略、停顿、概要等变化而变化[21]。H大学采用类似建构文本时间的方法,将报告分为“工作基础”“我们的行动”“行动变化”3个阶段。其中,“我们的行动”占据报告的大部分空间,H大学有意识地描述发生的人、事以延长叙事时间,H大学的参与也成为最主要的故事事件。受援学校在H大学参与前后的变化被纳入文本时间,在对比中赋予“以改促进”的意义。基于学校改进的事实和科研学术伦理,在H大学锚定事件并将其纳入既定的文本时间序列时,尽管这些具体事件会互相重叠、交融在一起,H大学也没有刻意曲解或编造事实,但选择性的互文呈现可能让受援学校在改进中没有扮演主角而是充当故事背景,进而面临被代表、被发声的风险。

(三)社会实践分析

话语的母体是社会,从话语文本到话语实践,话语分析最后指向宏观社会实践。高校参与学校改进是“发展才是硬道理”这一观念在教育领域的体现,是“专家等于成功”的近似表达。然而,人们对成功标准的认识存在歧义,H大学也未提供系统、逻辑自洽的价值标准,而是以松散的、组合起来的权力秩序作为正当化自身行动的工具箱。

1.科学理性被异化及其后果

从学校改进这一概念提出之始,相关争议就一直不断,但有一点是明确的,学校只有不断改进才能避免自身存在的合法性危机。然而,现实中衡量改进的标准是什么?这背后反映了价值理性与技术理性两种科学路线的博弈。自然科学取得的诸多成就虽然增强了人类征服自然的力量,但也使人类盲目迷恋技术理性,即一种源于“视觉文化”的心理崇拜,这时科学理性局限于看得见、摸得着的事物,而心灵、直觉等价值理性被排斥在外。胡塞尔(Husserl)指出:“在十九世纪后半叶,现代人让自己的整个世界观受实证科学支配,并迷惑于实证科学所造就的‘繁荣’。这种独特现象意味着,现代人漫不经心地抹去了那些对于真正的人来说至关重要的问题。只见事实的科学造成了只见事实的人。”[22]胡塞尔的分析主要限于欧洲,在19世纪末到20世纪初,虽说从那时起我国也萌生了现代性意识,但在学习过程中又陷入和欧洲类似的疯狂推崇和盲信科学理性,科学演变成一种没有任何限制的意识形态,凡冠之以科学之名的,总与真理、进步、正确相关。对科学极为推崇的胡适也认为:“近三十年来,有个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位,无论懂与不懂,无论守旧和维新的人,都不敢公然对他表示出轻视或戏侮的态度。那个名词就是‘科学’。”[23]学校教育成为人们论证科学合理化的资料,它的依附与从属地位未得到彻底改变,只有科学理性包装下的学校改进才有价值,才是值得学习的标准。

异化的科学理性开始弥漫全世界,人们毫无反抗地认同了一种思维方式,即科学理性可以作为世界任何领域的指导法则。例如,我们设计了类似监狱一样的学校,在福柯看来,这架精密仪器般的学校发挥着“规训”功能,即“一种把个人既视为操练对象又视为操练工具的权力的特殊技术……一种精心算计的、持久的运作机制”[24]。学校空间成为实施权力的方便之所,走廊的高度、窗户的位置、餐厅的摆放及厕所门的设计等均是为了方便权力者监视。各种纪律、日常卫生检查、严密的考试及惩罚措施均是为了控制学生的身心。如此,被各种符号、技术、理性包装下的学校教育,也让人们感到越来越陌生。学校怎么了?所有人都患上了“视觉文化”的心理魔怔。学校即使主动也要被“看得见、摸得着”地参与改进,校长要考虑应付政府问责,如何被“看得见、摸得着”地尽快落实政策指令计划,因为职务升迁有赖于此,由此学校成为职级升迁的跳板。普通教师处于“普罗化”的工作状态,解放心智的教学艺术被“看得见、摸得着”的程式工序替代。教学不再是一种艺术,教师没有精力像马卡连柯、苏霍姆林斯基等一样思考如何调动孩子无法被“看得见、摸得着”的积极性和想象力。学生又何尝不是深受荼毒,幸福的童年随着考试升学的压力夭折,不停积累各种“看得见、摸得着”的文化资本,用比赛证书、优异的成绩等证明自己存在的价值。社会也乐意将各种“看得见、摸得着”的硬指标作为评价学校好坏的标准,每年考上大学的学生是否足够多,学校在整个地区中的排名是否靠前等。总之,整个社会都要适应这套“视觉文化”的生存法则,而不得不采取适合的行为策略。当然,生活还是存有希望和光芒。对于参与学校改进的大学专家而言,他们要适应这样的规则。这也折射出大学要调整这种“看得见、摸得着”式参与的紧迫性和必要性。

2.专家能力被神化及其危机

在参与学校改进时,H大学教师常被中小学尊称为“大学专家”。作为现实世界的重要群体,它的角色内涵是什么?角色代表一种社会身份,包含组织规定的权力、义务与行为规范。在中世纪时期的欧洲,早期的大学教师曾效仿商人、手工业者等成熟的行会组织组建了学者行会(universitas scholarium)。当时大学不甚发达,教师的数量较少,也未成为拥有独立经济政治地位的职业阶层。麦考锡(McCaughey)认为学术职业化的条件包括:受过正式的训练;拥有丰富的教学或担任过学者的经验;受雇于特定的学术机构;致力于出版研究成果;学术研究与学术同行的地位比教学、大学更重要[25]。以这样的标准看,显然中世纪时期的欧洲社会还不能为大学教师成为独立职业阶层提供充足的条件。随着资本主义经济的发展,尤其是工业革命的到来,劳动分工的程度随之提高,经济结构也日趋复杂。政府加强对经济的调控,需要一支经过专业培训的技术官僚队伍,这带来高校与政府之间的关系日益密切,尤为重要的是高校获得了政府稳定的经济资助。虽然高校借助政府而获得了经济资助,借助国家权威而获得合法性认可,但也受到政府政治官僚系统的控制,而沦落为一种“官僚专业”(bureaucratic profession)。鲍尔生(Paulsen)认为“大学占据了双重位置,一方面它是政府机构,另一方面它拥有自由科学社团的特征”[26]。由此,高校开始模仿官僚系统设计了类似的学术科层体系,根据不同学科与专业分科设系。随着知识的发展与增长,相应系科组织也在增加,导致不同系科间壁垒森严。长期受这种传统的影响,大学教师早已对这种范式深信不疑,除了擅长的领域外,对其他的事情往往漠不关心,忘记了公共知识分子的责任与使命,逐渐成为狭窄领域的“大学专家”。

学校之所以愿意把如何改进的权力让渡给高校,是因为面对未知风险带来的不确定性时,学校无法依凭个体经验认识、解释和改变自身处境,需要通过外界提供的专业知识、技术等给予心理安慰,缓解不确定性及其风险带来的内在焦虑。自然地,学校就对H大学代表的“专家系统”产生了信任心理。即使双方是陌生人,但这些人“编织着我们生活于其中的物质与社会环境的博大范围”[27],凭借对学校改进标准定义权、解释权的占有和垄断,学校无法摆脱这套规则而产生依赖感。这为高校专家取得社会信任提供了知识功能与现实效力的证明,换来“专家等于成功”的无形资产。即使高校专家可能会曲解相关知识,但普通民众由于缺乏鉴别能力,还是会对高校专家的言行深信不疑。在他们眼中,高校专家很少出错。这时的信任关系衍生出额外的权威,个体被高校专家代表的制度体系控制。高校专家既然可以从中获得诸多好处,就会努力提高知识认可、流通等环节的门槛,从而保障并垄断既得利益。然而,现实中最大的问题是学校教育工作边界不断“泛化”,风险与挑战甚至远超高校专家的权限范围。例如,如何把中小学从“为考试而教”的枷锁中解放出来、如何释放人们对教育的“强功利性”期待等。这并非提供一次技术改进即可解决,学校依然走在一条荆棘丛生却充满希望的改进之路上。然而,学校如果没有清醒地认识到自身的主体性而踏上被设计的“外铄式”路线,就会面临旷日持久的内在焦虑。也许,比斯塔(Biesta)对当下社会教育问题的把脉,对学校如何改进更有启发性:“教育的方式,也就是那种缓慢、艰难和受挫的方式,在一个急躁的社会里可能不是一个最受欢迎的方式。但从长远看,它终将是唯一可持续的方式,因为我们都知道致力于全盘控制人们所做的和所想的体制,如果不是先从其内部破裂,也最终会在自身的重压下坍塌。”[28]

四、结论与讨论

通过对H大学参与中小学校改进实践过程的考察,本文试图从批判话语分析角度揭示高校如何认识和理解自身参与过程。借鉴批判话语分析理论,采用话语文本、话语实践和社会实践三维框架,初步得出一些探索性结论。第一,实践话语、政策话语和理论话语是高校描述参与学校改进实践过程的主要话语类型。实践话语通过组织化文本宣传、非文本性乡土话语来稳固参与立场;政策话语通过“名词化”陈述方式实践学校改进合法化的价值原则;理论话语通过不断微调改进方向理顺学校改进的话语“力量”。第二,从话语实践层面看,运用科学性假设机制,即按照标准化的科学研究程序,虽然能让学校在反观自身和外向对比中更容易理解、接受和认同自身定位,但也容易被引导至文本作者假设的轨道上,因而难以养成学校独立思考、批判质疑的习惯;运用互文性表述机制,即H大学在日常交流、官方主持的会议、正式文本等不同情境下,交叉引用不同话语以表述带有时间设计痕迹的故事,但选择性互文可能让学校在改进中没有扮演主角而是充当故事背景,进而面临被代表和被发声的困境。第三,无论是话语描述还是话语实践,背后都折射出特定的观念秩序。被异化的科学理性,推崇在科学理性包装下的改进过程才有价值,才是值得学习的标准。被神化的专家能力,迷信专家系统帮助学校认识、解释和改变自身处境的力量,进而踏上被设计的“外铄式”改进之路。

总体而言,高校参与学校改进的实践过程较为平稳顺利,主要原因大致包括3点:第一,有国家宏观教育战略作为发展依托,提升基础教育质量、促进教育公平成为不可抗的“硬道理”,这也为高校参与学校改进提供了最主要的权力基石。第二,不同主体对“以改促进”的高度话语认可,导致学校作为自我改进主体的作用被遮蔽,学校很难在不借助外力的情况下实现自我更新与发展。案例中H大学虽然发挥了专业参与的撬动作用,既解决了技术难题,也软化了部分制度之间的壁垒,但也暴露了深层结构中的价值冲突难题。第三,高校参与的话语描述、理解产生了一定的实践效果,为助力学校改进、提高基础教育发展水平做出了特殊贡献。然而,高校参与的作用主要限于如何表达和书写学校改进的合理性。学校改进涉及不同力量的集合,对于影响实践活动的价值文化、历史传统等深层因素,应放弃对“教育理论指导实践”的庸俗理解,即双方必然会互动、搓揉与共变,而不是单向的指导、设计和替代。虽然没有谁可以保证学校改进必定成功,但固守教育研究的解释取向绝对是不合时宜的,正如普林(Pring)所言:“如果医学的研究仅仅为了解释疾病,既不识别疾病也不治疗疾病,那么我们会毫不犹豫地说医学没有履行自己主要的社会责任。”[29]高校除了明确自身在知识、能力等方面的限度,让中小学真正发挥主体性外,还要做好长期奉献、牺牲既得利益的准备,只有带头实干才能使参与真正成为正当化的行为典范。

参考文献:

[1] 梁歆,黄显华.学校改进:理论与实证研究[M].上海:华东师范大学出版社,2010:8.

[2] LEVIN B. System-wide improvement in education[J].Education policy series,2012(13):1-38.

[3] SCHEERENS J.Monitoring school effectiveness in developing countries[J].School effectiveness and school improvement,2001,12(4):359-384.

[4] KOH G A, ASKELLW H, BARR S.Sustaining school improvement initiatives: advice from educational leaders[J].School effectiveness and school improvement,2023,34(3):298-330.

[5] ANDY H, DEAN F. The seven principles of sustainable leadership[J].Educational leadership,2004,61(7):8-13.

[6] WILLIAMS H A, KOH G A. Enhancing the sustainability of school improvement initiatives[J].School effectiveness and school improvement,2020,31(4):660-678.

[7] OECD教育研究与创新中心.重新设计学校教育:以创新学习系统为目标[M].詹艺,译.上海:华东师范大学出版社,2018:77-95.

[8] JONES M, HOBBS L, KENNY J. et al.Successful university-school partnerships: an interpretive framework to inform partnership practice[J].Teaching and teacher education,2016,60:108-120.

[9] DARLING-HAMMOND L. Constructing 21st century teacher education[J].Journal of teacher education,2006,57(3):300-314.

[10]卢乃桂.能动者的思索:香港学校改进协作模式的再造与更新[J].教育发展研究,2007(24):1-9.

[11]AHMED A A, SALEM A H. Closing the gap between research and policy-making to better enable effective educational practice: a proposed framework[J].Educational research for policy and practice,2022,22(1):91-116.

[12]黄国文.从生态批评话语分析到和谐话语分析[J].中国外语,2018,15(4):39-46.

[13]王熙.批判性话语分析对教育研究的意义[J].教育研究,2010,31(2):41-46.

[14]费尔克拉夫.话语与社会变迁[M].殷晓蓉,译.北京:华夏出版社,2003.

[15]胡定荣.学校改进:认识边界、历史逻辑与前进方向[J].中国教育科学,2016(3):91-200.

[16]王建军.课程改革与教师专业发展[M].成都:四川教育出版社,2004:98-99.

[17]王莹,李太平.普罗化:小学教师劳动过程中的新特点——基于K校的民族志研究[J].教师教育研究,2021,33(1):80-85.

[18]王铭铭.远方文化的迷:民族志与实验民族志[J].西北民族研究,1996(2):138-139.

[19]CARLO G.Clues, myths and the historical method[M].Baltimore: Johns Hopkins University Press,2013:156.

[20]成伯清.时间、叙事与想象:将历史维度带回社会学[J].江海学刊,2015(5):100-106.

[21]热奈特.叙事话语 新叙事话语[M].王文融,译.北京:中国社会科学出版社,1990:59.

[22]胡塞尔.欧洲科学危机和超验现象学[M].张庆熊,译.上海:上海译文出版社,2005:7.

[23]卜玉华.中国教育学生长根基的当代转换[G]//叶澜.立场.桂林:广西师范大学出版社,2008:50.

[24]福柯.规训与惩罚[M].4版.刘北成,杨远婴,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2012:193-194.

[25]沈文钦.何谓“为学术而学术”:纯学术观的类型学考察[J].北京大学教育评论,2007(1):66-80,190.

[26]陈伟.西方大学教师专业化[M].北京:北京大学出版社,2008:196.

[28]吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:译林出版社,2000:24.

[28]比斯塔.教育的美丽风险[M].赵康,译.北京:北京师范大学出版社,2018:10-11.

[29]普林.教育研究的哲学[M].李伟,译.北京:北京师范大学出版社,2008:4.

(责任编辑:杨慷慨 校对:张海生)

“Making Progress” or “Hard Work to Prosper the School”:

A Critical Discourse Analysis of Colleges and Universities Involved in the

Improvement of Primary and Secondary Schools

LI Xing, LI Taiping

(1.Director of the Center for Research in Basic Education, Jinzhong University,Jinzhong, 030619, China;

2. Institute of Education Research, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract:As the basic unit of education reform, the scope and boundaries of school improvement are constantly expanding outward. As an important member of the education ecosystem, universities have far-reaching significance in helping teachers develop professionally and leveraging many structural factors to strengthen the construction of a high-quality education system. With the help of critical discourse analysis theory, taking the practical process of H University’s participation in school improvement as a case study, how universities describe and understand the participation process were investigated from a micro perspective. The study shows that: practical discourse, policy discourse and theoretical discourse are the main types of colleges and universities to describe the process of participating in school improvement. Practical discourse highlights the position of participation through organized textual propaganda and non-textual vernacular discourse. The policy discourse implies that the value principle of legitimization of school improvement is practiced through the “nominalization” of the statement; theoretical discourse exposes the discursive “power” of straightening out school improvements through continuous fine-tuning of the direction of improvement." From the perspective of discourse practice," according to the standardized scientific research procedures, it is easier for the school to understand, accept and agree with its own positioning in the comparison between self-reflection and extroversion, but it is also easy to be guided to the track of the author’s hypothesis, so it is difficult to develop the habit of independent thinking, criticism and questioning; the use of intertextual expression mechanism, that is, in different contexts such as daily exchanges, meetings hosted by officials, and official texts, cross-quote different discourses to express stories with traces of temporal design, may allow schools to play a role in improving rather than play a leading role in the improvement but to serve as the background of the story, and then face the dilemma of being represented and voiced. From the perspective of social practice, the process of participation reflects a specific power order. The alienated scientific rationality, the improvement process under the packaging of scientific rationality is valuable, and it is also the standard worth learning;

the deified expert ability is superstitiously believed that expert system’s ability could help the school recognize, explain and change its own situation, and then embark on the designed “external style” improvement road. The role of university engagement focuses on how to articulate and document the rationality of school improvement, but the more challenging task is how to take the lead and become a model of justified behavior.

Key words: school improvement; the cooperation among universities, middle schools and primary schools; discourse analysis