TPACK视域下循证教学证据转化模型构建研究

摘要:本文首先界定了循证教学证据概念和TPACK理论,提出TPACK视域下循证教学证据具有发展性、循环性和可测量性的特征;其次,通过问卷调查的方式,选择河南省驻马店市驿城区245名教师为调查对象,调查了TPACK视域下教师开展循证教学的发展现状;最后,基于TPACK理论,构建了包含确定教学问题、获取教学证据、评价教学证据、进行教学设计、检验证据效果、提供证据反馈六个阶段在内的循证教学证据转化模型。本研究旨在推动循证教学证据的科学化与规范化,促进教师数字化教学转型与专业发展。

关键词:循证教学;教学证据;TPACK;转化模型

中图分类号:G434"文献标识码:A"论文编号:1674-2117(2025)01-0083-05

研究背景

教育部办公厅2023年印发的《基础教育课程教学改革深化行动方案》指出:“学校和教师在落实课程实施时要坚持循证决策的原则,积极整理反思教学情况,为有效推进课程实施提供科学依据。”[1]目前,以人工智能和大数据为代表的现代技术不断推动教育数字化转型发展,有效促进教育大数据的生成与利用,并为教师和教育管理者转变教育观念、改进教学模式提供教学证据。[2]教育大数据具有形式多样、来源广泛的特点,虽然为教师提供了丰富的数字化信息资源,但也为快速获取有效的教育大数据并转化为高质量循证教学证据带来了挑战。[3]因此,选择合适的理论工具构建循证教学证据转化模型,是教育数字化探究的重要方向之一。

TPACK知识结构框架为教师实施教学实践与开展教育研究提供了一个明确而详尽的知识体系[4],有利于教师精准识别教育数据中蕴含的关键知识要素,体现出实践智慧与研究证据的有机融合。[5]当前,智慧教学环境中的教师教学经验的反思逐渐从传统的教案记录转向数据处理,通过将教学全过程信息转化为量化的循证教学证据[6],导向教学评价的标准化和科学化。因此,将TPACK知识结构框架融入教育数据的循证教学证据转化研究中,将有助于实现教育数据高速收集、教育数据科学化筛选、高质量教学证据生成、教学证据情境化应用、教学证据有效评估。

核心概念和理论基础

1.核心概念界定

(1)循证教学证据

循证教学证据来自循证教育(Evidence-BasedEducation),循证教育是指基于证据的教育,也就是教师的教学实践和教育管理者的教育改革需要以经过严格可信的实证研究获得的证据为依据进行。[7]

2002年,美国教育部教育研究与发展助理部长Whitehurst对循证教育的证据进行描述:“循证教育是指整合学科特有的专业智慧和在实践中获取的实验性证据,在此基础上制定的教育指导决策。”[8]该描述指出了循证教学证据的两个主要来源:专业智慧和研究证据。其中,专业智慧是指教师通过教学实践经验获得的判断、共识。研究证据指以科学为基础的研究获得的实验信息和观察获得的信息,科学研究包括心理学、社会学、经济学和脑神经学等多个领域在真实教育环境下进行的跨学科研究,实验数据则是用于比较、评价和监控过程。[9]

在循证教学的具体实践中,教师对证据的使用偏向自己或同行通过真实教学情境实践得到的专业智慧,对研究证据提供的实验性结论抱有怀疑和谨慎的态度。[10]说明教师对循证教学证据的接受和理解同证据本身的实用性和情境相似性有较大的联系。

(2)TPACK理论

TPACK的全称为TechnologicalPedagogicalContentKnowledge,即整合技术的学科教学知识,其知识要素涵盖了七个关键组成部分,即以学科内容知识(contentknowledge,即CK)、教学法知识(pedagogicalknowledge,即PK)和技术知识(technologicalknowledge,即TK)为核心的三个基本要素和它们之间相互结合后产生的学科教学知识(pedagogicalcontentknowledge,即PCK)、整合技术的学科知识(technologicalcontentknowledge,即TCK)、整合技术的教学知识(technologicalpedagogicalknowledge,即TPK)、整合技术的学科教学知识(technologicalpedagogicalcontentknowledge,即TPACK)四个复合要素[11],并使之保持一种动态平衡的关系。

其中,学科内容知识(CK)指教师具备的实际教学的学科内容知识,既包括本学科的内容知识,也包括与该学科相关的内容知识。学科内容知识是一切教学活动的基础,是学生学习的主要内容。教学法知识(PK)通常指教师在教学活动中为促进学生理解学科内容采取的一切教学方法的知识,围绕学生的基础知识水平和实际需求进行调整。技术知识(TK)指教师选择并使用技术工具和各类资源以实现教学目标的知识,在本研究中主要指信息技术工具使用的知识,即教师能根据实际的教学需要和当前的教学环境使用合适的信息技术工具组织教学内容。学科教学知识(PCK)指教师在了解特定学科教学特点的基础上,灵活运用教学策略帮助学生理解该学科的内容知识。整合技术的学科知识(TCK)指教师能够理解技术与学科内容之间的联系,并准确选择合适的技术手段将学科内容以符合学生认知特点的方式展现在教学活动中。整合技术的教学法知识(TPK)指教师明了各类技术工具在真实的教学活动中的适用范围和限制,并将其融入到教学实践中,提升教学效率。

TPACK理论反映出教师知识结构中不同要素的生长性和联系性,有利于教师使用量化的手段审视自己的专业发展,有效评估教学过程的薄弱环节,实现学科教学与技术的有机融合。

2.TPACK视域下循证教学证据的特征

循证教学证据是对教师自身实践经验与外部专家实验结论的融合。针对前者,它要求“实践的理论化”[12],即教师需要运用恰当的理论工具将真实教学过程中收获的学生知识水平、教学内容、教学方法、教学评价数据剥茧抽丝,将其提取成概括性的总结,并在之后的教学中验证它的可靠性和应用范围。针对后者,它要求“结论的情境化”,即教师在研究者和教育管理者的协助下为抽象的实验结论填充“血肉”,借助自己丰富的一线教学经验补充实验结论的教学情境和具体的教学策略,将理论证据实践化。[13]

TPACK理论框架作为一种分析工具,能够有效捕捉教师在整理教学证据时各个维度的具体表现,通过综合考虑技术知识、教学法和学科内容的相互作用,提升教学证据的科学性(理论化)和其在实际教学中的应用性(情境化)。

TPACK视域下教师循证教学发展现状

TPACK的学科内容知识(CK)和教学法知识(PK)源于对教师教学实践所运用的知识结构进行拆分和梳理,技术知识(TK)是顺应教学与技术有机融合的趋势提出的概念。[14]可见,TPACK理论支持下的循证教学证据的发展现状体现在教师数字化教学和信息技术应用的实际情况中。根据研究发现,已有研究对教师TPACK水平测量通常采用问卷调查和访谈研究相结合的方法[15],借助量表工具和访谈记录对教师在教学设计、教学实施和教学评价等教学环节中所展现的TPACK知识维度进行详细描述与解析,旨在得出兼具客观性和教师主体性的实践结论。因此,本研究通过问卷调查的方式,以河南省驻马店市驿城区的中学教师为研究对象,发放问卷253份,回收有效问卷245份,问卷有效率96.8%。问卷设计结合Archambault等学者开发的“关于K-12在线远程老师的TPACK调查”[16]量表,数据分析采用SPSS工具,对教师在教学准备活动、教学实施活动、教学评价活动和课外培训学习四个方面的数字化能力的发展情况进行调查。教师信息技术应用的情况如图1所示,这说明信息技术的应用普遍存在于教师教学过程的各个环节,这些技术的应用同时伴随着大量原始教学证据的产生,教师事实上处于教学证据极为丰富的环境中。

从访谈结果来看,影响教师数字化技术应用的最大因素是教师本人的教学实践经验,当教师在教学实践中切身体会到技术使用对教学效果的改善时,他们会倾向学习新技术。次要因素是他人经验的提供。此外,学校与教育专家的支持也在一定程度上影响着教师学习的意愿。同时,多数教师认为高质量的教学证据主要体现在教学资源搜集、教学实施和学生学情分析三个方面,其中教学实施效果是评估教学证据效果最直接的来源,同时也是最能反映教师TPACK四个复合要素发展状况的渠道。

TPACK视域下循证教学证据转化模型构建

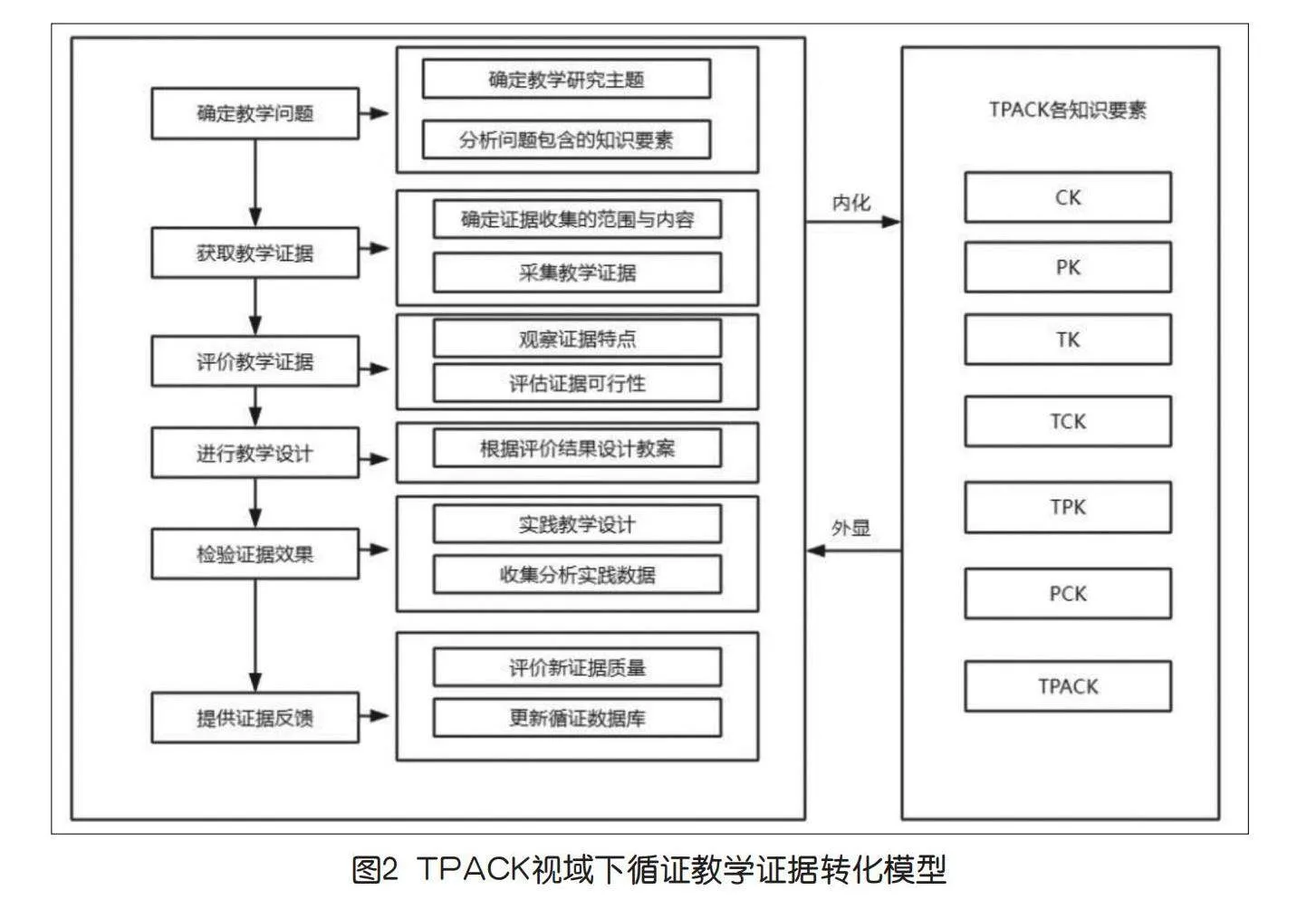

在循证医学实践中,研究者通常借助Davies提出的5A范式来执行循证实践[17],基于此,本研究构建了TPACK视域下循证教学证据的转化模型,如图2所示。

1.确定教学问题

确定教学研究主题:教师与研究者结合教学课堂观察的现象和教育理论学习,厘清自己的研究目标,对需要研究的教学问题进行准确定义。

分析问题包含的知识要素:此时产生的教学问题通常指向真实教学情境的具体困境,属于实践性知识的范畴。[18]研究者协助教师运用TPACK理论,将实践性知识与TPACK的知识要素一一对应。例如,“如何快速使学生掌握二次函数表达式”,其中的实践性知识可以被分解为如何运用技术手段(TK)表现二次函数图像、如何运用教学法知识(PK)促进学生理解二次函数不同表达式的内涵、如何利用整合技术的学科内容知识(TCK)展示表达式与图像的对应关系等问题,将潜藏在教师知识结构中的要素外显为解决问题的引导手段,帮助教师快速定位问题特征。

2.获取教学证据

确定证据收集的范围与内容:证据收集的范围和内容取决于对教学问题的分析和表征,当教师确定解决教学问题需要的TPACK要素后,以此为依据确定收集教学证据的方向。需要更多的技术知识(TK)作为教学证据,可以比较应用不同信息技术工具的教学视频;需要选择新的教学法知识(PK),可以收集学术期刊、教学论坛等平台收集专家型教师的教学策略,了解其实施策略的背景条件;需要更新教学内容知识(CK),可以跟踪各类教学创新项目的实践情况,对比自己的教学经验。

采集教学证据:从教学问题出发,在确定检索证据的方向和内容后,教师运用多种手段收集包含文本、图像、音频、视频等形式的教学证据,并按照循证教学的证据分类标准对其进行初步分类。

3.评价教学证据

观察证据特点:在厘清实验性结论和实践性经验的差异后,教师对这两类证据的情况进行深入梳理,针对实验性结论中实验控制的严格程度、因变量与自变量的具体情况、实验周期的长短、实验方案操作的难易程度进行分析总结,对实践性经验的适用对象、使用技术工具的情况、教学内容、教学策略、教学成果有具体的了解,做到对各类证据的深入解析。

评估证据可行性:在整理不同证据的特点后,教师和研究者从真实教学情境出发,将自己的课堂环境、学生学情、教学设计、教学实施、数字化硬件设施条件与证据中包含的情况对比,评估证据的可行性和可靠性,确定应用证据。

4.进行教学设计

根据评价结果设计教案:在明确教学的创新空间和提升方向后,教师将上述证据纳入到教学设计的方方面面,实现教学设计的科学性。以“掌握二次函数表达式”为例,首先评估二次函数单元设计的教学效果,其次分析实验研究的结论判断学生的知识点掌握情况,最后分析运用网络画板或Geogebra工具作图的可行性,确定教学设计的内容。

5.检验证据效果

实践教学设计:教师在教学实施环节合理应用证据,实现教学效果的改善和教学创新的突破。在情境创设阶段,教师运用技术工具展示不同二次函数的图像,引发学生思考;进入新知识学习阶段,教师运用项目式学习法鼓励学生探究三种表达式的对应关系;在总结反馈阶段,教师帮助学生建立新旧知识的联系,实现学生知识结构的重组。

收集分析实践数据:教师利用智慧课堂和技术工具的优势,记录学生行为数据(课堂参与度、学习进度、学习效果)、教学互动数据(师生互动、生生互动、人机互动)和课堂管理数据[19],将这些数据转化为实践性知识。教师借助课堂行为分析工具和适当的量表深入了解自己的专业发展状况,反思教学过程。

6.提供证据反馈

评价新证据质量:根据实践数据对新证据的实践效果进行评估,总结新证据从寻找、评价、改造到应用的全过程,实现证据的再生产。同时,教师全程参与证据从输入到输出的实践活动,从而提升对循证教学方法的掌握和应用能力。此外,对循证教学证据的自我反思,有助于教师对TPACK知识的深入内化和巩固。这一过程不仅增强了教师的数字素养,还提升了他们在教学中灵活应用技术的能力,从而有力地推动了教学数字化转型的进程。

更新循证数据库:教师整理自己工作过程的原始数据、证据转化流程和教学结论,存入学校或教育管理部门的数据库中,分享新证据的产生和实践,助力同行的数字化教学能力提升。

总结与不足

教学证据的产生与转化是生成高质量循证教学证据的必由之路,也是教师提升专业能力、挖掘教学问题的重要方式。目前,循证教学证据发展仍然存在以下困难:

①循证教学证据良莠不齐。②循证教学证据数据库有待扩展。③研究者的理论性证据与一线教师的实践性经验的鸿沟仍然存在。在下一阶段的研究中,笔者将继续探究融合研究证据和实践智慧的方法与手段,促进教育专业理论与教学具体实践的协同发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.教育部办公厅关于印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/202306/t20230601_1062380.html.

[2]杨现民,唐斯斯,李冀红.发展教育大数据:内涵、价值和挑战[J].现代远程教育研究,2016(01):50-61.

[3]汪大海,莫雪杨.大数据驱动下义务教育公共服务的供需匹配:理论阐释、困境展现与实现路径[J].当代教育论坛,2024(03):34-42.

[4]闫志明,徐福荫.TPACK:信息时代教师专业化的知识基础[J].现代教育技术,2013,23(03):5-9.

[5]曾文静,胡定荣.循证教学如何能在学校落地?——《一项英格兰循证教学进展评估》报告的解读及其启示[J].全球教育展望,2023,52(11):43-53.

[6]柳春艳.教育技术学:从循证走向智慧教育[J].中国电化教育,2018(10):40-48.

[7]邓敏杰,张一春,范文翔.美国循证教育的发展脉络、应用与主要经验[J].比较教育研究,2019,41(04):91-97.

[8]WhitehurstGJ.Evidence-basedEducation(EBE)[EB/OL].(2002-10-08)[2023-09-23].https://www2.ed.gov/nclb/methods/what-works/eb/edlite-slide001.html.

[9]崔友兴.论循证教学的内涵、结构与价值[J].教师教育学报,2019,6(02):53-58.

[10]CainT.Denial,opposition,rejectionordissent:whydoteacherscontestresearchevidence?[J].ResearchPapersinEducation,2017,32(05):611-625.

[11]MishraP,KoehlerMJ.TechnologicalPedagogicalContentKnowledge:AFrameworkforTeacherKnowledge[J].TeachersCollegeRecord,2006,108(06):1017-1054.

[12]袁丽,胡艺曦,王照萱,等.论循证课例研究的实践:教师教育的新取向[J].教师教育研究,2020,32(04):17-23+44.

[13]杨文登,叶浩生.缩短教育理论与实践的距离:基于循证教育学的视野[J].教育研究与实验,2010(03):11-17.

[14]李美凤,李艺.TPCK:整合技术的教师专业知识新框架[J].黑龙江高教研究,2008(04):74-77.

[15]徐鹏,张海,王以宁,等.TPACK国外研究现状及启示[J].中国电化教育,2013(09):112-116.

[16]KohJHL,ChaiCS,TsaiCC.ExaminingthetechnologicalpedagogicalcontentknowledgeofSingaporepre-serviceteacherswithalarge-scalesurvey[J].JournalofComputerAssistedLearning,2010,26(06):563-573.

[17]陈鹏,梁友明,叶虹.大数据循证课例赋能知识建构与教学改进的研究[J].中国电化教育,2023(04):99-106+121.

[18]陈向明.跨界课例研究中的教师学习[J].教育学报,2020,16(02):47-58.

[19]孙曙辉,刘邦奇,李鑫.面向智慧课堂的数据挖掘与学习分析框架及应用[J].中国电化教育,2018(02):59-66.