黄河下游纵向不均衡调整现象研究进展与展望

关键词:不均衡调整;“驼峰”现象;侵蚀基准面;溯源冲淤;黄河下游

0引言

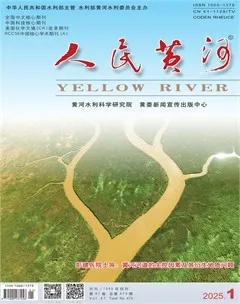

河流不均衡调整指的是因冲淤变化的空间不均匀而在纵向上主要表现出的纵比降调整和横向上表现出的滩槽水沙交换、主槽展宽或缩窄。冲积河流的不均衡调整现象在多沙河流中表现得较为显著,如中国北方的黄河、渭河,美国西部的Colorado河等。黄河下游河道具有多沙河流的特殊性,存在强烈的河床冲淤及不均衡调整现象,即随着外部的扰动河流系统在短时间和中等时间尺度处于不断调整的非稳态过程中,是泥沙科学领域最复杂、最难解释的现象之一。通过梳理已有研究成果,黄河下游不均衡调整现象发生位置见图1,不均衡调整现象大致概括为5种类型,见表1。

各类不均衡调整现象中,“洪峰增值”现象主要发生在花园口以上河段,指小浪底一花园口河段(小花段)出现了下断面的洪峰流量明显大于上断面的特殊现象,已有研究从不同角度揭示了其内在机理,尽管该河段过流能力逐年增大,但“洪峰增值”现象依然突出;横向上滩槽水沙交换、坍岸及嫩滩发育等与洪水过程、局部滩槽地形等关系密切,游荡型河段调整尤其剧烈:河口段滩涂及海岸线的发育或蚀退,受到河流与潮流、潮汐的共同作用,有其特殊性。其中,发生“瓶颈”或“驼峰”现象时,主槽过流能力相对于上下游河段明显偏小,这是黄河下游纵向不均衡调整现象的突出表现。

黄河下游河道纵向不均衡调整现象有利有弊。1999年小浪底水库投入运用以来下游河道持续冲刷,过流能力增大,大大减小了下游的防洪压力。虽然引起了河床降低致使取水闸无法引水、滩地崩塌、河口来沙减少致使造陆减缓等局部问题,但是河道冲刷带来的整体防洪效益十分显著。总体来看,由冲刷引起的不均衡调整利大于弊:由淤积引起的不均衡调整则反之,河道淤积增大了下游河道的防洪压力,严重危害人民的生命财产安全。

本文主要关注对黄河下游防洪安全有全局影响的河床纵向不均衡调整现象以及其“驼峰”现象。首先,从特征表现、影响因素、规律3个方面阐述黄河下游河道的纵向不均衡调整现象。然后,从现象及特点、形成原因、治理措施3个方面介绍“驼峰”现象。最后,对二者涉及的泥沙科学问题、解决问题的可能性及路径进行展望。通过回顾、总结黄河下游河道不均衡调整现象的研究进展,旨在形成对不均衡调整现象的系统认识,明晰问题所在,以期采取有效措施减少淤积,抑制河道抬升,长期维持河道的防洪效益。

1黄河下游的纵向不均衡调整现象

1.1黄河下游纵向不均衡调整现象的特点

黄河下游的纵向不均衡调整现象具有如下突出表现:

1)汛期高含沙洪水期主要发生淤积。淤积过程中,下游河道输沙过程由超饱和输沙逐渐转变为平衡输沙,大量泥沙淤积在游荡型河段,过渡型河段淤积较少,弯曲型河段冲淤基本平衡。

2)非汛期清水下泄易发生冲刷或上冲下淤。泥沙从游荡型河段冲起,流量较大时下游河道输沙过程由次饱和输沙逐渐转变为平衡输沙,弯曲型河段基本为平衡输沙;流量较小时在过渡型或弯曲型河段发生淤积。

3)小浪底水库运行以后,游荡型河段特别是花园口以上河段是水库下泄水沙的直接承接区,清水冲刷、浑水淤积的自我调节特征十分明显,水库排沙时滞留部分泥沙,清水冲刷时又为输沙提供沙源。

4)无论冲刷过程还是淤积过程,无论时间上还是空间上,河道不均衡调整的方向和目标是一致的,即都是朝着平衡状态或稳定状态前进的,且其调整相对于水沙条件等外部扰动的变化具有时间上的滞后性,大冲大淤的游荡型河段尤其突出。

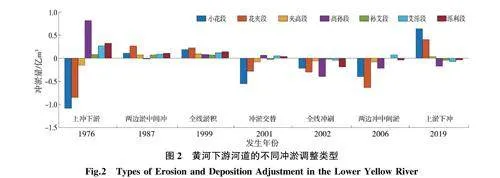

5)从不同水文年冲淤量在纵向上的分布差异表现来看,黄河下游的纵向不均衡调整可分为7种类型:全线冲刷、全线淤积、上冲下淤、上淤下冲、两边冲中间淤、两边淤中间冲、冲淤交替(见图2,其中:花夹段为花园口一夹河滩河段,夹高段为夹河滩一高村河段,高孙段为高村一孙口河段,孙艾段为孙口一艾山河段,艾泺段为艾山一泺口河段,泺利段为泺口一利津河段)。这些不均衡调整类型囊括了“冲河南、淤山东”“淤河南、冲山东”等多种冲淤分布类型。冲淤分布的多样性也反映了黄河下游不均衡调整的复杂性。不均衡调整不仅会使河道比降发生改变,而且会引起河宽、水深、河相系数、平滩面积、平滩流量甚至局部河段河型的改变。

6)部分河段严重淤积,使得其主槽过流能力相对于上下游河段明显偏小,形成“瓶颈”或“驼峰”现象,制约了小浪底水库排放较大流量洪水,影响主槽排洪输沙功能的充分发挥,这是黄河下游纵向不均衡调整的重要表现。

1.2黄河下游纵向不均衡调整的影响因素

黄河下游纵向不均衡调整的影响因素分为:进口水沙条件、出口侵蚀基面以及河床边界条件。进口水沙条件的变异,既有年际间水沙条件的变化,也有年内汛期与非汛期水沙条件的变化,这些变化将影响河道的沿程冲淤量;出口利津水位是持续抬升、持续下降,还是交替变化或维持不变,对河道的沿程及溯源冲淤均有影响:黄河下游上宽下窄、上陡下缓的地形边界条件也会影响不均衡调整过程。

1)进口水沙条件是黄河下游河道不均衡调整及河床演变的主导因素。对于来水来沙条件,年际差异、年内汛期与非汛期差异可能非常大,会直接决定河道不均衡调整的方向,影响不均衡调整的速度。各水文年内,当多水多沙及少水多沙时,河道易于淤积,使河道向过水断面面积减小、纵比降增大的方向调整,来水来沙量越大,不均衡调整速度越快:多水少沙时,河道易于冲刷,使河道向过水断面面积增大、纵比降减小的方向调整,来水越多、来沙越少,不均衡调整速度越快;少水少沙时,通常不会发生剧烈的冲淤。下游河道汛期来沙量往往较非汛期大得多,汛期河道不均衡调整的速度也比非汛期快。

水沙条件对河道纵向不均衡调整的影响,不仅包含了流量、含沙量、输沙率等因素的影响,实质上也同时隐含了床沙及悬沙级配、床面形态、河道阻力等因素的影响。要同时量化这些因素的影响,涉及河流动力学及河床演变学等诸多方面,即便最为前沿的数学模型目前也难以做到,主要原因是河道不均衡调整过程涉及很多泥沙问题,如水流挟沙力以及悬沙级配的沿程调整过程、黄河下游细颗粒泥沙引起的挟沙力多值性、床面形态变化引起的河道阻力等。

学者们基于实测水沙资料分析黄河下游河道的纵向不均衡调整,得出了诸多结论:黄河下游以自上而下的沿程冲淤为主,流量较大则自上而下冲刷强度减小,流量较小则上冲下淤:流量大于800m3/S时,花园口上游明显冲刷,下游明显淤积:不同的水沙组合区间对应下游河段不同的冲淤状态:一定流量的低含沙洪水,就全下游来说可以产生冲刷,但对艾山以下河段来说往往发生淤积;上冲下淤还是上淤下冲,主要取决于上下游输沙能力的对比,若上段输沙能力过小,则会发生淤积,对河南段不利,若上段输沙能力增大过多、冲刷多,则可能使山东段淤积;洪峰流量为8000~15000m3/S时,黄河下游冲淤强度变化不大;总体上汛期上淤下冲,并且越往上游淤积量越大,越往下游冲刷量越大,非汛期则相反:下游河道在非汛期流量小、含沙量低,主要表现为冲刷,存在冲河南淤山东的特点。

根据水沙条件计算冲淤量是预测河道演变、分析河道不均衡调整特征的基础工作。冲淤量计算常用的方法有输沙率法、断面法、经验公式法、数学模型法等,如何根据较少的实测资料快速地得到更准确的冲淤量,是判断方法优劣的关键。基于张红武挟沙力公式计算黄河下游各河段的冲淤量,所需资料较少,预测精度较高,且方法简便,是目前诸多方法中颇具优势及应用前景的一种冲淤量计算方法,尤其适用于黄河下游输沙及河道演变研究。王光谦等应用不恒定不平衡泥沙数学模型模拟了游荡型河道复杂的动态的冲淤演变过程,证实了在含沙量不高、过程相对简单的水沙作用下,游荡型河道会向单一弯曲型转化,该研究给后来者以深刻启发,颇具代表性。

有关研究表明,黄河下游河道的不均衡调整受水沙条件的影响很大,水沙条件的多样性使得同时存在多种沿程冲淤分布模式:冲河南淤山东、淤河南冲山东或者其他模式,对应的水沙条件存在较大差异,但是对于不同模式的产生机制,目前认识还比较模糊,缺乏统一认识。利用水沙条件计算得到正确的冲淤量,模拟出河道复杂的动态演变过程,也是不均衡调整研究需要突破的地方。

2)黄河河口段来水量少、来沙量大、河口延伸速度快,河口的冲淤演变还会对黄河下游河道侵蚀基准面产生影响。河口侵蚀基面直接影响冲积性河流的河道纵比降,进而影响河流演变过程。在黄河下游河道的长期演变过程中(尤其是黄河下游改道),河口侵蚀基准面或河长所发挥的作用是巨大的。王恺沈研究了1450-1975年黄河下游演变状况,张仁等研究了1194-1855年、1934-1975年黄河下游演变状况,基于长时间的分析,均认为溯源淤积,即河口不断延长(相对侵蚀基面抬高)对黄河下游河道演变起主要作用。

目前学者们对黄河下游溯源冲淤影响范围的研究,主要针对的是几十年到上百年的短期溯源影响。短期内,河口侵蚀基面或河长是否起决定性作用是存在争议的。谢鉴衡研究了1919-1975年、陆中臣等研究了1954-1983年的黄河下游演变状况,认为河口的溯源淤积对河道演变起主要作用。更多的学者,如周文浩等、景可、尹学良等、师长兴等、彭俊等基于对较短序列的资料分析认为,短期内沿程淤积对黄河下游河道演变起主要作用。

利津水位作为黄河下游的侵蚀基准面主要通过溯源冲淤对黄河下游河道的不均衡调整产生影响,随着利津水位的调整变化,河道将发生相应的溯源冲淤。利津水位抬升将引起河道的溯源淤积,利津水位下降将引起河道的溯源冲刷。沿程冲淤与溯源冲淤的耦合作用共有4种概化模式(见图3),每种模式的河床冲淤演变规律不同:沿程淤积与溯源淤积共同作用下,河床上下游均发生淤积抬升:沿程冲刷与溯源冲刷共同作用下,河床将冲刷下降:沿程淤积与溯源冲刷共同作用下,河床上淤下冲,河道比降增大:沿程冲刷与溯源淤积共同作用下,河床上冲下淤,河道比降减小。

虽然一些学者建立了考虑溯源冲淤影响的黄河下游河道演变模型,为同时模拟黄河沿程及溯源冲淤提供了有益启发,便于展示不同水沙条件下的溯源淤积长度,但是其理论方程较理想化。迄今为止,沿程冲淤与溯源冲淤对河道影响的比例,尚无明确结论。

3)黄河下游河道具有上宽下窄的平面特征及上陡下缓的纵剖面特征(见图4)。下游河道最宽达20km,最窄处为艾山卡口,宽仅275m,游荡段、过渡段、弯曲段主槽宽度依次为1.0~3.5、0.5~1.6、0.3~0.8km;花园口一高村河段(花高段)比降约0.186‰,高村一艾山河段(高艾段)比降约0.123%,艾山以下约0.100%。河道地形沿程变化,通过改变挟沙能力来进行河道的冲淤及不均衡调整。平面上宽下窄,使同条件下的河道上游水深小于下游水深,水流挟沙能力沿程增大;纵剖面上陡下缓,使同条件下的河道上游流速大于下游流速,水流挟沙能力沿程减小。平面与纵剖面的特征对河道不均衡调整的作用相反,互为制约。前者使挟沙能力沿程增大,引起河床冲刷,使河道向过水断面面积增大、纵比降减小的方向调整:后者使挟沙能力沿程减小,引起河床淤积,使河道向过水断面面积减小、纵比降增大的方向调整。

地形对河道不均衡调整的影响,本质上反映了河道形态变化引起的挟沙力的调整对河道冲淤的影响。平面的差异受河道堤防影响很大,纵向上比降的变化则与河口侵蚀基准面或河长有关。宽河与窄河之争,实际上反映的就是平面形态对不均衡调整的影响。马睿等、Li等比较了不同水沙条件下宽河及窄河两种治理方案对黄河下游冲淤演变的影响,认为窄河方案更有利于河床减淤,这是将平面形态影响研究由定性向定量迈出的重要一步。纵剖面方面,多侧重于研究水沙条件及冲淤对纵剖面及比降的影响,鲜见黄河下游纵比降调整对冲淤影响的研究。整体来看,河道形态对河道演变的影响,定量研究结论较少,需进一步深入研究。

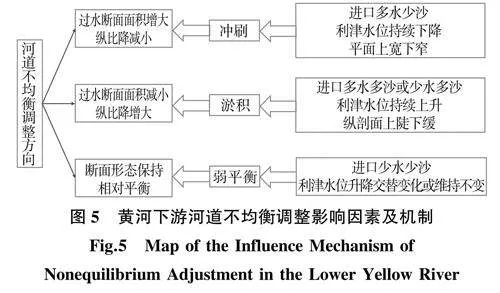

综上,可归纳出3个影响黄河下游河道不均衡调整的因素(见图5)。进口多水少沙、利津水位持续下降、平面上宽下窄的特点易使河道发生冲刷,使河道向过水断面面积增大、纵比降减小的方向调整;进口多水多沙或少水多沙、利津水位持续上升、纵剖面上陡下缓,易使河道淤积,使河道向过水断面面积减小、纵比降增大的方向调整;进口少水少沙、利津水位升降交替变化或维持不变,易使河道形态保持相对平衡。游荡型及过渡型河段使河道易冲易淤,导致过水断面面积增减、纵比降减小或增大:弯曲型河段则易使河道保持相对平衡即弱平衡。

1.3黄河下游纵向不均衡调整的规律

张原锋等统计黄河下游河道近50a的实测资料,表明冲淤主要集中在高村以上河段:刘燕等比较了4个黄河下游非漫滩高含沙洪水方案,发现含沙量越高其沿程衰减幅度越大,花园口以上河段含沙量调整较大,中粗沙含沙量沿程衰减快,细沙含沙量沿程衰减慢,在淤积量的沿程分布上,粗沙主要淤积在花园口以上河段:王彦君发现淤积期和冲刷期黄河下游单位河长主槽累计冲淤量均呈沿程指数衰减趋势:景唤等基于冲积系统趋衡响应模型计算了1960-1964年黄河下游河道的沿程冲刷深度,冲刷深度沿程衰减。这些研究表明,与黄河下游河道冲淤相关的一些物理量具有沿程衰减的特性。

实际上的冲淤沿程变化过程非常复杂,多数年份黄河下游的冲淤不是一个单调的沿程变化过程,而是有冲有淤。即便在水文年内全线冲刷或全线淤积,冲淤也很可能不是沿程单调变化,因为汛期和非汛期来水来沙条件存在差异,所以不同河段在不同时段有冲有淤,只是各河段总的冲刷大于淤积,或各河段总的淤积大于冲刷,才呈现出全线冲刷或全线淤积的特点。在小浪底水库汛期及非汛期不同运用方式影响下,下游河道表现出复合式的沿程冲淤变化过程,两种冲淤过程的叠加决定了下游河道水文年内的冲淤分布。汛期及非汛期交替往复的水沙过程与冲淤量的沿程分布之间有何定量关系,尚缺乏系统研究。

2“瓶颈”河段的“驼峰”现象

2.1“驼峰”现象及特点

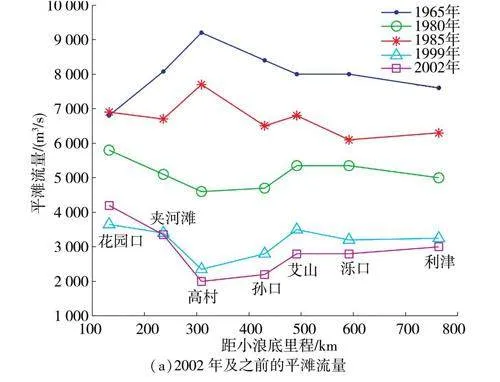

黄河下游平滩流量整体呈现上大下小的格局(见图6)。随着河道的冲淤调整,各河段平滩流量发生变化,特别是在持续淤积条件下,主槽不断萎缩,形成了平滩流量最小的“瓶颈”河段。该段主槽过流能力相对于其上、下游明显偏小,这种现象称为“驼峰”现象,是黄河下游河道纵向不均衡调整中的典型现象。最近的“驼峰”现象从1994年开始出现,至2002年发展成为明显的“驼峰”现象。

“驼峰”现象会使同样流量的水位偏高,为避免下游漫滩,小浪底水库不得不减小下泄流量,严重制约小浪底水库的调水调沙运用:同时,长期缺少大流量运用,作为洪水宣泄通道的主槽持续萎缩,“二级悬河”态势进一步加剧,排洪能力大幅降低,造成中常洪水漫滩,增大“横河”“滚河”“斜河”概率,对黄河下游防洪安全构成严重威胁。随着小浪底水库进入运用后期及拦沙库容的减少,这类问题将更为突出。

基于现有研究,“驼峰”河段的特点可归纳为如下2个:

1)“驼峰”河段易淤难冲。淤积时,“驼峰”河段单位河长的淤积量与上游河段相差不多,但远大于下游河段单位河长淤积量:冲刷时,“驼峰”河段的单位河长冲刷量远小于上游河段,而略大于下游河段。“驼峰”河段难以冲刷与河床黏土含量较高有关,床沙质级配中小于0.025mm的占比达20%。

2)“驼峰”位置不断变化。由图6(b)可知,近年来,随着下游河道的持续冲刷,“驼峰”顶点随着水沙条件变化不断下移,“驼峰”现象逐渐减弱,顶点位置已从2002年的高村河段下移到2018年的孙口附近。

2.2“驼峰”现象形成原因

现有研究将“驼峰”现象的形成原因归纳为3个方面:

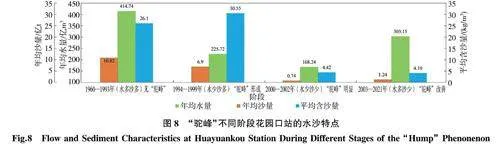

1)历史冲淤。由1952-2021年黄河下游河道冲淤量统计(见图7)可知,“驼峰”河段淤积量大,1952-1999年高孙段累计淤积13.54亿m3、孙艾段累计淤积2.74亿m3。1986年龙羊峡水库建成后,黄河下游河道年来水量逐年减小,河道淤积萎缩,主槽大幅抬升,过水断面面积及过流能力大幅度减小。2000-2021年高孙段累计冲刷2. 82亿m3、孙艾段累计冲刷0.92亿m3,表明过渡型河段20世纪中期以来淤积的大部分泥沙仍在河床中,小浪底运用以来,高孙段冲刷量仅占1952年以来前期淤积量的20.84%,孙艾段冲刷量仅占前期淤积量的33.71%。

2)边界及地形影响。高艾段位于黄河桃花峪、东坝头冲积扇的叠加区,决定了该河段河床仍处于抬升中。铜瓦厢决口后形成的东坝头冲积扇,经过160多a的发展,冲积扇顶点已经从高村附近发展到孙口、艾山一带,主槽平均河底高程存在微台阶,不易冲刷。小浪底水库运行前的1960-1999年,高村、孙口、艾山3站累计抬升1.18、1.12、1.74m,下游河床抬升速度明显大于上游,使河道纵比降趋缓,小浪底水库运行后,河床抬升速度减小。此外,“驼峰”河段上宽下窄、上陡下缓,是游荡型向弯曲型过渡的河段,还可能是汛期、非汛期水沙条件交替变化导致的沿程冲淤交替变化区,以及沿程冲刷与溯源冲刷的交汇区。

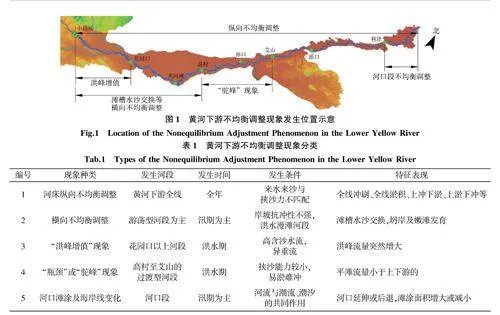

3)不利的水沙搭配关系。“驼峰”的形成和发展与水沙搭配关系密切相关(见图8)。

水多沙多时,河道自上而下发生淤积,平滩流量自上而下减小,但不形成“驼峰”:水少沙多时会形成“驼峰”,水少沙少时“驼峰”明显,仅在水多沙少时“驼峰”现象得到改善。此外,引水加重了不利的水沙关系,更易促使“驼峰”形成。

目前,多数研究都集中在水沙条件对“驼峰”的影响上。夏军强等分析了近期黄河下游各河段平滩流量的变化过程,所得结果较好地描述了平滩流量在高艾段较小,在其上游游荡段及下游弯曲段较大的“驼峰”现象;黄飞扬等通过分析“驼峰”河段排沙比与来水来沙条件之间的关系,认为“驼峰”河段达到冲淤平衡时的来沙系数为0.01(kg·S)/m6;李肖男等利用一维水沙数学模型开展了长历时尺度的下游河道模拟研究,防护堤窄河治理模式下过渡河段有明显的“驼峰”现象;王彦君通过实测资料分析发现不同来水来沙条件对高村以上河段冲淤的影响具有明显差异,小水期水流流量减小,冲刷只能发展至夹河滩附近,加重了“驼峰”河段的形成。这些研究主要基于已有资料定性分析,定量的研究较少。

综上,“驼峰”现象的形成既有历史原因,也有边界及地形影响,但归根结底还是源于不利的水沙搭配关系。对“驼峰”河段的历史演变过程、“驼峰”顶点位置的迁移规律以及未来的演变趋势,仍缺乏深刻的机理性认识。

2.3治理措施

基于已有研究,“驼峰”河段的治理措施可归纳为4个方面:

1)调水调沙。通过调整小浪底水库下泄水流,继续加大水流的输沙能力,冲刷“驼峰”河段淤积在河床底部的泥沙。

2)机械挖泥。可利用机械手段疏浚河道,然后借助小浪底水库水沙调度运用,长期维持挖出的河槽。

3)河道滞沙。黄河下游花园口以上河段主槽规模大,具有天然滞洪调沙功能,将该河段作为滞沙河段,制造出有利于“驼峰”河段泥沙输运的水沙搭配关系,维持“驼峰”河段不淤。遇有利条件时,带走滞留泥沙,维持下游河道稳定不淤的状态。

4)降低下游基准面。如优化“驼峰”河段下游东平湖水库运用方式,使洪水冲刷艾山以下河道,降低“驼峰”河段的侵蚀基准面高程;通过治理河口,降低下游河道整体的侵蚀基准面。

3问题及展望

黄河下游河道纵向不均衡调整及“驼峰”现象研究仍存在突出的科学问题亟待解决:

1)纵向不均衡调整的形成机理问题。黄河下游的冲淤情形非常复杂,由前述不同冲淤模式可知,除了全线冲刷和全线淤积外,还有同时包含冲刷及淤积的其他5种模式,说明有冲有淤才是常态。含沙量沿程变化方程只能反映含沙量的单调变化,仅能描述沿程冲刷或沿程淤积过程。先淤后冲、先冲后淤甚至冲淤交替,如何用数学方程描述?冲淤状态间相互转换的过渡位置在哪?汛期及非汛期交替往复的水沙过程对冲淤模式有何影响?“驼峰”河段冲淤交替多发,是否源于处于冲淤转换的临界点?

2)溯源冲淤与沿程冲淤的影响区分及侵蚀基面的影响量化问题。溯源冲淤对黄河下游河道的影响范围多大,如何区分溯源冲淤的影响与沿程冲淤的影响,二者对河道冲淤的贡献率分别为多少,仍然未知。不妨设想当利津水位降到多少时,可以保证在当前的水沙条件下下游河道不发生淤积,这对于认识溯源冲淤的影响会有帮助。水库的溯源冲淤现象非常明显,水库冲淤平衡时淤积体将形成平衡比降。渭河下游河道受潼关高程升高的影响,溯源淤积严重。类比水库及渭河的溯源冲淤现象,研究黄河下游河道的平衡比降,分析利津水位对黄河下游河道溯源冲淤的影响,值得尝试。不仅溯源冲淤与沿程冲淤难以区分,而且出口侵蚀基准面的影响作用也难以量化。侵蚀基准面导致的河床调整是否会被来水来沙条件掩盖?就黄河下游出口侵蚀基准面而言,利津水位与流量成密切的相关关系,较难说明河床调整的原因是流量的变化还是侵蚀基准面的升降。

3)“驼峰”河段形成及迁移规律的定量描述问题。“驼峰”河段的形成原因复杂,对其迁移规律目前仅有少数定性认识,缺乏定量描述。如何建立从机理上科学描述其迁移规律的数学方程?在目前及未来水沙条件下,“驼峰”现象可以消除吗?仅靠水库的调节运用是否可以消除?如果可以,多久可以消除,怎样的水库运用方式最优?若仅靠水库调节无法消除,采取怎样的治理措施最优?这些问题尚无答案。

根据多年的水沙数据拟合得到“驼峰”河段高村、孙口、艾山等水文站的平滩流量与汛期或年平均流量、来沙系数、历时的关系,再通过联立各站平滩流量的迁移与水沙条件的关系,分析得到“驼峰”顶点的迁移特点。求出“驼峰”顶点迁移到艾山站时对应的水沙条件,认为该水沙条件就是“驼峰”现象消失需要满足的条件。还可判断通过水库的调节运用能否实现该水沙条件,若不能实现,则可结合挖沙等措施,筛选使“驼峰”现象消失的最优措施组合。

4结束语

研究黄河下游不均衡调整现象及“驼峰”现象的最终目的是为了减少河道淤积、抑制河床抬升、消除“驼峰”现象,增大“驼峰”河段过流能力。本文梳理了黄河下游不均衡调整现象及“驼峰”现象的研究进展,给出了不均衡调整的明确定义,即空间冲淤分布的不均匀性,并依次从纵向不均衡调整现象、“驼峰”现象、存在的科学问题3个方面进行了论述,得到如下结论。

1)黄河下游河道的沿程不均衡调整现象,受进口水沙条件、侵蚀基准面、河道边界条件的共同影响。目前研究主要集中在水沙条件对不均衡调整现象的影响上,但对形成机理的认识还比较模糊,地形对不均衡调整的影响也不明确。如何利用水沙条件计算得到正确的冲淤量,模拟出河道复杂的动态演变过程,是不均衡调整研究的方向。沿程冲淤与溯源冲淤的影响还难以区分,出口侵蚀基准面的影响作用还无法量化。

2)“驼峰”河段严重威胁防洪安全,其形成既有历史原因,也有边界及地形的影响,根本上还是与不利的水沙搭配有关。“驼峰”河段易淤难冲,且位置会发生迁移变化。“驼峰”河段可通过调水调沙、机械挖泥、滞沙、降低侵蚀基准面4个方面进行治理。“驼峰”研究以资料分析为主,对“驼峰”河段的迁移规律、响应机制及演变趋势仍缺乏深刻的机理性认识。