黄河河道的主控因素及其衍生地质问题

关键词:河道延伸样式;控河因素;衍生工程地质问题;治理建议;黄河

0 引言

黄河是中华母亲河,我国第二长河,我国重要的生态屏障。对黄河的形成与演化研究一直备受学界关注。长久以来,主流观点认为地貌演化对黄河的形成有决定性作用[1],研究者多聚焦于地貌学尤其是以夷平面为主要研究对象的河流形成与演化,关注的重点是限定深切河谷形成的时间、过程等[2-8]。然而,更值得重视的是,黄河形成与演化的另一个极为重要的研究对象即河道的形态、产出位置及其与河道两岸地质体间的依存关系。黄河河道总体延伸样式为何多呈长线型延伸、短折线拐弯、锯齿状摆动?河道众多拐弯为何并非呈现圆滑的弧形而是近直角或钝角状?在青藏高原、鄂尔多斯地块周缘和华北平原三大构造-地貌单元,河道为何分别呈现出反Z形、“几”字形、宽V形的几何学组合样式?这些独特性与区域性构造带、断裂带是否有耦合关系?

归纳前人有关黄河的形成与演化研究成果,主要有地貌说[2-5,9-11]、季风说[6,12-13]两种,都强调外动力地质作用为主控因素(本文称其为“外因说”)。长安大学黄河地质构造与演化过程研究团队新近研究表明,区域构造、断裂构造等内动力地质作用是黄河河道形成与演化的主控因素(本文称其为“内因说”),认为黄河流经的青藏高原、鄂尔多斯地块周缘和华北平原,是区域大地构造演化所形成的三大独特构造-地貌单元,分别造就了反Z形、“几”字形、宽V形3种风格迥异的黄河河道几何学组合样式。本研究系统分析全域河道(包括废弃河道)的分布特征,总结区域构造、断裂构造对河道的控制作用,凝练以断裂构造为主控因素的“内因控河”机制,以期丰富黄河的形成与演化研究,为流域的开发利用、生态安全等研究提供新的思路和科学支撑。

1 黄河河道形态、几何学样式

1.1 黄河河道近直角或钝角状拐弯

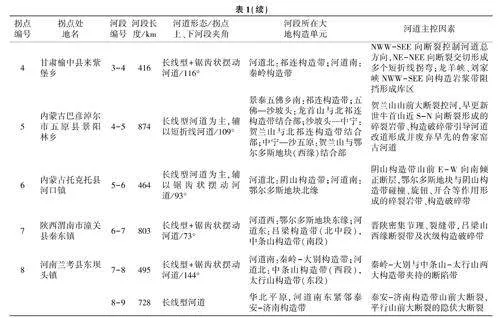

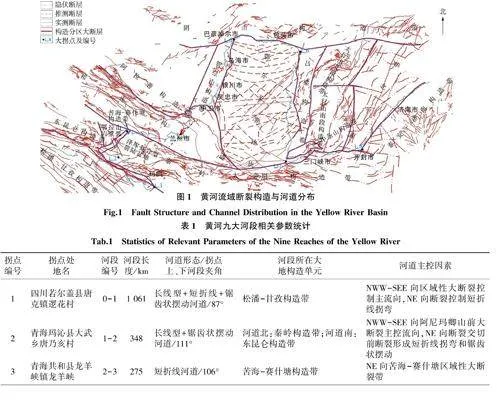

黄河在漫长的演化进程中,受复杂地质构造带间的相互作用,形成了复杂的河段样式,大大小小的河道拐弯不计其数。现以起点与终点之间的河段总体近直线型、长度>250km为标准,根据黄河干流上的八大拐点,将黄河分为九大河段(见图1)。各拐点上、下游近直线河段的夹角总体呈近直角或钝角状(见表1)。

1.2 黄河河道的3种延伸样式

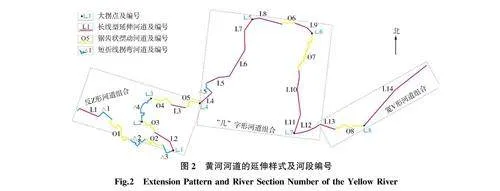

黄河河道的延伸总体呈几何学样式,而非随意弯曲而曲流,显著有别于构造稳定区在缺少线性构造影响尤其是没有断裂构造影响与改造时表现出的曲流形态。

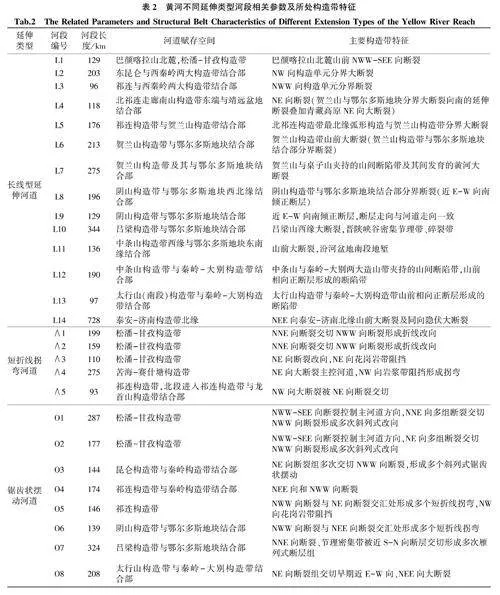

黄河河道的延伸样式可分为长线型延伸、短折线拐弯和锯齿状摆动3种(见表1)。长线型延伸是3种样式中占比最大的河道样式,主要位于造山带山前大断裂带、区域大地构造单元结合部;短折线拐弯河道方向大多为NE向,是后期NE向大断裂切割早期NNW向断裂带而产生的近直角状拐弯;锯齿状摆动河道大多是早期形成的长线型延伸河道后期经多组NE或NW向断裂改造所致(见图2、表2)。

1.3 黄河河道的3种几何学组合样式

黄河源头—兰州段产于青藏高原北缘,河道经过第一至第三大拐点,终于第四大拐点。在青藏高原地区持续向NE方向推挤、推覆隆升地质过程,以及阿拉善和鄂尔多斯两地块的正向联合阻挡下,构造上表现为NWW复合与叠加造山带,地貌上表现为隆起与凹陷相间,河流主流向与主构造带展布方向平行。当受到四川地块、秦岭、鄂尔多斯地块联合构成的斜向(NNE向)基底阻挡后,加剧了NE向张性走滑断裂活动,导致河流由原SEE向大角度向NE方向拐弯。NWW-SEE向区域性大断裂的左行走滑,驱使NE向张性走滑断裂之NW盘大幅度沉降,形成东低西高的斜掀式地堑,河流向NE方向前行,遇到下一个NWWSEE向山脉或断裂带阻挡后,被迫向NW-NWW方向回流,形成了黄河独有的斜U形大回流。NE向张性走滑断裂带是引导河道由SEE向大角度向NE方向拐弯的主控因素。受NE方向剪切与走滑断裂的改造,河道发生了NE向拐弯,构成了反Z形河道组合样式。

兰州—三门峡段黄河绕鄂尔多斯地块周缘分布,始于第四大拐点,经过第五大拐点至第七大拐点。鄂尔多斯地块之西、东两侧的近S-N向构造带和北、南缘的近E-W向断裂带构成了近垂直交切格架,阴山、秦岭两大构造带对鄂尔多斯地块的南北夹持与阻挡,造就了围限鄂尔多斯地块的银川地堑、河套地堑、晋陕峡谷、渭河地堑等深大断陷带。黄河被约束流淌在这些深大地堑或断陷带中,构成了具有典型几何形态的“几”字形河道组合样式。

三门峡—东营段黄河流经峡谷和华北平原两大地貌单元。前者位于南、北两大NEE向造山带控制的山前凹陷带,后者是被四大构造带围限的凹陷平原。现今的黄河主河道位于泰安-济南构造带的山前大断裂及南阳-兰考-平阴-垦利隐伏断裂带(也称黄河断裂带)中,以第八大拐点为转折点,形成了宽V形河道组合样式。

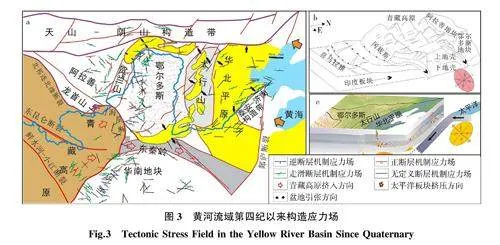

1.4 黄河流域控河构造动力学机制

黄河发源于松潘-甘孜构造带,并流经东昆仑、秦岭-大别、苦海-赛什塘、祁连、阿拉善、贺兰山、阴山、吕梁、中条山、泰安-济南、安阳-秦皇岛等巨型构造带。这些构造带历经多阶段、多期次和复杂的构造演化,对黄河河道形成了重要的控制作用。

青藏高原NE向推挤、推覆隆升过程中,阿拉善和鄂尔多斯两地块正向联合阻挡,形成了NWW向复合与叠加造山带,地貌上表现为隆起与凹陷相间,河流主流向总体与主构造带展布方向平行。受到华南地块、秦岭构造带、鄂尔多斯地块联合构成的斜向(NNE向)基底阻挡后,产生了NE向张性走滑断裂,导致河流短折线NE向拐弯,这些共同作用形成了反Z形河道形态。

青藏高原的持续挤入作用,分离、调整了贺兰山地块与鄂尔多斯地块,形成了近S-N向构造带和银川凹陷带。这些构造带与鄂尔多斯地块间的碰撞等作用加速了鄂尔多斯地块整体的抬升与逆时针旋转,并加速了地块与周缘构造带间断裂活动。更新世以来太平洋板块对华北板块的斜向挤入,促进了鄂尔多斯地块与东邻构造带的碰撞、挤压、旋扭等构造作用,加速了地块的抬升,复合吕梁山西缘等近S-N向大断裂的新活动,新生了次级断裂、小断层、裂缝带、密集节理带等,综合约束形成了“几”字形河道形态(见图3,据文献[14],有改动)。

华北平原NNW-SSE向的主应力场是青藏高原NE向挤压的远程效应[14],各构造带邻近平原一侧均表现为向盆内陡倾的正断层。四大构造带围限而成的华北平原,平面上呈不规则六边形,两个长边分别平行于太行山构造带和泰安-济南构造带,控制约束了黄河第八大拐点以下的河道,形成宽V形河道形态。

1.5 黄河河道的主控因素分析

巨型构造带主控全流域河道几何学组合样式。如青藏高原北缘的松潘-甘孜构造带、东昆仑、秦岭-大别、祁连等巨型构造带主体为NWW-SEE向,因此黄河河道总体为NWW-SEE向分布于这些巨型构造带的山前断裂带或两个构造带夹持的山间凹陷带中,青藏高原地区的两个近于平行的河段为NWW-SEE向,构成了反Z形河道的两个平行边。又如,鄂尔多斯地块与周缘构造带的相互作用,造就了“几”字形河道组合样式。

大型构造带主控全流域河道的长线型延伸。如阴山、秦岭-大别、中条山等构造带总体近E-W向展布,黄河在这些构造带中长度占比70%的河道平行于这些巨型-大型构造带展布;又如华北平原西北缘的安阳-秦皇岛构造带、东南缘的泰安-济南构造带总体为NE向,华北平原的隐伏大断裂主体为NE向,这些NE向构造带、断裂带决定了兰考—东营河段为NE向长线型河道。

中小型构造带-断裂带主控河道的短折线拐弯和锯齿状摆动。最具代表性的实例,一是青藏高原北缘的NE-NEE向断裂具有劈山开谷导河的重要作用,造就了兰州罗泉湾、景泰五佛乡两地的河道突然NE向近直角短折线拐弯,横穿或斜穿地貌上远高于原河道的山系;二是全流域河道凡呈现“锯齿状摆动河道”样式的河段均是两向断裂组交切控制的结果,如乌拉特前旗南东的公庙子至包头市南东的达拉特旗北一带,河道以NW向与NEE向两向交替摆动延伸,NEE向河道普遍略长于NW向河道,前者平行于乌拉特前旗-固阳右行走滑大断裂,而后者平行于阴山构造带中的NW向断裂组,这两向断裂导致河道在此区域至少形成了8次锯齿状摆动。

2 黄河3个组合样式河段的衍生地质问题与开发治理建议

2.1 反Z形河段的水资源开发

黄河反Z形河段是我国重要的水资源富集区,已建成及正在建设的水电站包括龙羊峡水电站、拉西瓦水电站、李家峡水电站、刘家峡水电站、青铜峡水电站、公伯峡水电站和玛尔挡水电站等。该区域地形地貌复杂,地质条件多变,新构造活跃,水电站建设可能会诱发一系列地质灾害问题。水库蓄水一方面改变了高山峡谷段地下水位和地表水系的分布,导致地下水位上升、地表水系变化,另一方面加剧了库岸边坡岩土体的水岩相互作用,从而可能诱发山体崩塌滑坡等地质灾害。同时,水电站和水库的建设对河道进行了人工改造,破坏了原有的区域构造应力场、河道形态和生态环境,加剧了河流侵蚀和河岸崩塌等地质灾害的发生。此外,水库蓄水增加了库区范围地壳荷载,改变了周围岩土体的应力状态,加之反Z形河段新构造运动强烈,极易诱发地震灾害。

针对这些由水资源开发诱发的地质灾害问题,相关部门应加强地质灾害风险评估与监测预警工作,并且在水库建设过程中,应充分考虑生态保护需求,采用生态友好型建设理念和技术手段,通过植被恢复、水土保持等措施,减少工程建设对生态环境的影响,确保水资源开发的可持续发展。

2.2 “几”字形河段的水土流失治理

黄河“几”字形河段因其密集的节理组加剧了岩石的碎裂化,各构造带的相互作用抬升河岸地貌,加速了河谷下切,并且在干旱、强风等多因素作用下加速了风化、剥蚀与搬运作用,形成了水土流失的重灾区,其中黄土高原地区的水土流失面积占整个黄河流域的89.2%,凸显了水土保持工作的重要性。

黄河“几”字形河段严重的水土流失衍生了系列地质灾害问题。黄河年均输沙量巨大,河水含沙量高达31kg/m3,中游潼关站年均输往下游的泥沙量约为11亿t。如此巨大的沙量加剧了河床的淤积,阻塞河道,抬高河床,加剧了洪涝灾害风险。黄河流经晋陕大峡谷段,因河流不断深切割,河道狭窄,加之两侧活动断裂所诱发的地震,极易出现黄土松散层滑坡堵塞河道事件,形成堰塞湖溃决链式灾害。

据此,应加强水土保持工程建设,尤其在控河断裂带及侧邻区大力推广植被恢复措施,实施科学合理的土地利用规划,以降低地质灾害风险。

2.3 宽V形河段的河道改道与治理

在黄河宽V形河段,受流域内气候、地形地貌、区域性断裂带等多种因素的影响,历史上黄河多次改道,也衍生出了一系列地质灾害问题,主要包括:1)地面沉降与地裂缝。黄河改道后,原有的河道被废弃,地下水位下降,导致地面沉降及地裂缝出现。2)滑坡和泥石流。黄河改道过程中,河岸两侧的山体受到冲刷和侵蚀,容易形成滑坡和泥石流。3)河道淤积。黄河改道后,新的河道往往比原河道更加平缓,水流速度减缓,导致泥沙大量沉积。4)洪水灾害。黄河改道后,新的河道可能没有足够的防洪能力,加之流域内的降雨分布不均,容易形成洪水灾害。

建议加强隐伏大断裂以及断裂交汇点的地质灾害监测和预警设施布设,继续实施河道治理和防洪工程建设、水土保持工作以及推广生态修复技术等措施。此外,历史上的黄河改道多是沿着区域性断裂面及断裂交汇地带产生,因此应加强未来黄河再次发生改道的预测性探索研究。

3 结论

黄河河道总体呈现长线型延伸、短折线拐弯、锯齿状摆动3种延伸样式,河道的形态、产出位置等受河岸地质构造带的控制。

区域大地构造演化、断裂构造作用等内动力地质作用是黄河河道形成与演化的主控因素,青藏高原、鄂尔多斯地块周缘和华北平原,是区域大地构造演化所形成的3个独特构造-地貌单元,流域构造分别造就了反Z形、“几”字形和宽V形3种几何学形态迥异的河道组合样式。

3种组合样式河段在其形成与演化中,衍生出各自特有的地质、工程、开发与保护等方面的问题,应进一步开展相关研究,为今后黄河流域开发、保护和高质量发展等研究提供科学支撑。