国企混改何以“ 改机制”“ 合优势” ?

摘要:推动国有企业机制改革,实现国有资本与民营资本的优势融合,既是混合所有制改革的初衷,也是其核心挑战所在。本文基于制度变迁理论,探讨了如何在混合所有制改革中“改机制”“合优势”,并分析了其中的重点和难点。本文将混合所有制并购作为国有企业混合所有制改革的代理变量,将并购后企业绩效的提高作为衡量改革绩效的代理变量,实证检验了混合所有制并购对国有企业混合所有制改革绩效的影响。结果显示,混合所有制并购显著提高了国有企业混合所有制改革绩效,并购中引入的民营资本比例越多,混合所有制改革绩效越高,国有企业高管跨体制联结正向调节了混合所有制并购及民营资本引入比例对混合所有制改革绩效的提高效应。进一步研究发现,在不同制度环境下,混合所有制改革的效果存在差异:在市场化水平高的省份、民营经济规模大的行业,以及在金字塔层级长的国有企业中,由于市场逻辑的合法性更高,更有利于国有企业引入、实施、遵循和整合市场机制,从而提高国有企业混合所有制改革绩效。此外,混合所有制并购对累积超额回报率有正向影响,这反映了市场对此类并购活动的积极评价。

关键词:国有企业;混合所有制并购;高管跨体制联结;制度变迁

中图分类号:F276.1文献标识码:A文章编号:1000-176X(2025)01-0043-16

一、引言

如何提高国有企业的效率一直是学术界和实务界持续关注的焦点。自党的十八届三中全会提出积极发展混合所有制经济以来,混合所有制改革(以下简称“混改”)便成为国有企业提高效率与活力的关键途径。混改旨在助力国有企业的机制改革,并实现国有资本(以下简称“国资”)与民营资本(以下简称“民资”)的优势融合。然而,混改并非一混就灵,机制改革、优势融合不仅仅是改革的目标,也是改革的难点。在经历了“混资本”“混产权”的阶段后,“改机制”成为当前阶段的重点和难点[1]。国务院国有资产监督管理委员会发布的《中央企业混合所有制改革操作指引》明确提出,混改应在“混资本”的基础上实现“改机制”。那么混改发展到现阶段,要如何实现“改机制”的目标?又该如何缓解体制差异和文化冲突,从而充分发挥混合所有制的优势?本文基于制度变迁理论,探讨了国有企业混改(以下简称“国企混改”)中“改机制”“合优势”的问题。

以往有关国企混改的实证研究主要基于产权理论,探讨了混合股权[2]及非国有股权[3]的影响。然而,从研究视角来看,这些研究更多关注的是“混”的静态状态,难以解释混改中的动态变化[4],特别是“改机制”所需的股权变动[5]。对于股权变动的研究,当前只有部分研究基于民营化视角,探讨了国有股权转让的结果[6-7],并主张国资逐渐退出。然而,国资的退出并非解决国有企业低效问题的关键,更重要的是如何推进市场化改革[2]。不同于简单的国有股权转让等民营化行为,混合所有制并购——国有企业以股份支付方式并购民营企业——在入股标的民营企业的同时引入了民营股东,在整体股权层面体现了不同资本的融合。因此,有必要进一步考察混合所有制并购的影响,以扩展现有混改中股权变动的相关研究。

从理论依据来看,现有研究多依赖产权理论解释国企混改绩效,但这一理论存在局限性。一方面,混改并非一混就灵,不会天然地产生协同效应[8-9],用产权理论难以解释“改机制”“合优势”中遇到的困难和阻力。另一方面,产权理论基于效率基础观,往往强调民资方的作用,但混改是一项系统工程,需要同时考虑国资、民资双方及环境等因素的影响。相对于产权理论对不同制度间的横向比较,制度变迁理论则聚焦于制度本身的纵向演进过程,探讨制度是如何变迁的,关注变迁过程中的动力、困难和阻力,以及在位者、变革者和环境等多方面的影响。制度变迁理论能够从“改机制”“合优势”两方面对混改研究形成有效补充。

本文基于国有上市公司并购交易数据,以混合所有制并购作为混改的代理变量,通过分析混改后国有企业绩效来评估混改“改机制”“合优势”的效果,本文实证检验了混合所有制并购是否实现了预期的国企混改绩效,以及民资入股和国有企业高管跨体制联结(国有企业高管同时在民营企业任职)如何影响这一过程。实证结果表明,混合所有制并购及其引入的民资显著提高了国企混改绩效,而国有企业高管跨体制联结正向调节了这一效应。此外,混改嵌入环境的异质性对混合所有制并购的效果产生了不同影响,验证了地区、行业和组织层面的制度环境对国企混改绩效的重要性。

本文的主要贡献包括以下三个方面。一是理论视角创新。本文基于制度变迁理论,探讨了国企混改中“改机制”“合优势”的重要问题,弥补了现有研究在混改动态性、混改阻力及国资方参与主体作用方面的不足。以往基于产权理论的研究多关注股权变动及企业间的横向比较,未能充分体现混改前后的动态变化。这些研究往往强调民资方的作用,忽视了企业在改革中面临的阻力及其制度复杂性,也未充分考虑国资方的重要作用。本文通过引入制度变迁理论,提供了更为全面的理解框架。二是实证研究扩展。本文实证检验了混合所有制并购的国企混改绩效,补充了关于股权变动的研究内容。以往对股权变动的研究非常有限,主要集中在国有股权转让方面,很少涉及混合所有制并购,尤其缺乏系统的实证分析[10]。本文通过检验混合所有制并购对国企混改绩效的影响,丰富了股权变动领域的研究。三是国有企业高管跨体制联结的影响。相较于以往将国有企业高管跨体制联结视为混改前因因素的研究[11],本文进一步考察了国有企业高管跨体制联结对国企混改绩效的影响,拓展了该领域的研究内容。这不仅深化了对国有企业高管角色的理解,也为理解混改过程中不同利益相关者间的互动提供了新的视角。

二、理论分析与研究假设

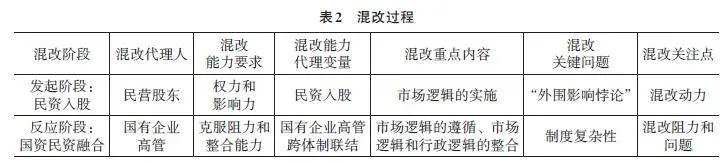

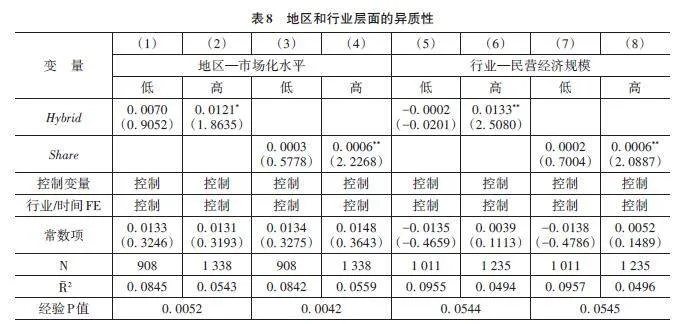

改革是“一个存在多元主体、多重逻辑的制度变迁过程”[12]。作为制度变迁的推动者,制度代理人通过有目的的制度工作影响并改变现有制度[13-15]。在制度变迁过程中,存在两类制度代理人:一类是具有在位者身份的在位制度代理人,另一类是具有变革者身份的外部制度代理人[16]。这两类代理人基于不同的制度逻辑,以不同的方式塑造组织的目标和原则,并决定了组织的合法性[17]。此外,制度变迁涉及多个阶段,每个阶段的重点内容、关键问题和关注点各不相同[14,18-19]。根据制度变迁的不同阶段,本文将制度变迁划分为发起阶段和反应阶段,各个阶段的研究内容如表1所示。

发起阶段的关键问题是外部制度代理人如何缓解“外围影响悖论”,推动制度变迁。在探讨制度变迁的来源时,外部制度代理人不受路径依赖[20]和“嵌入代理悖论”[14,18]的限制,因而被视为制度变迁的重要推动者[13,21]。然而,由于外部制度代理人在该领域占据较少特权,可能因边缘位置而难以顺利实施制度变迁[18],从而陷入“外围影响悖论”的困境。因此,发起阶段制度变迁的重点内容是外部制度代理人如何获取改革所需的信息、权力、信任与合法性,以有效推动制度变迁。反应阶段的关键问题是在位制度代理人如何应对制度复杂性问题,以缓解制度变迁中的阻力和冲突。制度变迁不仅需要解决变迁的来源问题,还需应对制度复杂性和变迁阻力。在位制度代理人由于其嵌入性,通常具有更高的合法性和信任度,并拥有克服阻力所需的信息、知识和资源[16,18],在整合多重制度逻辑方面发挥着关键作用[16,19]。因此,反应阶段制度变迁的重点内容是在位制度代理人如何协调整合内部在位制度逻辑和外部替代制度逻辑。

国企混改是一种制度变迁过程,涉及国资方和民资方不同的制度代理人,两者间的相互作用决定了国企混改绩效[22]。将上述制度变迁理论应用于国企混改中,可将混改过程划分为发起阶段和反应阶段(如表2所示)。发起阶段着重分析外部制度代理人——民营股东如何提供混改动力,促进国有企业“改机制”;反应阶段着重分析在位制度代理人——国有企业高管如何克服改革阻力,促进混改“合优势”。

(一)发起阶段——混合所有制并购与“改机制”

国企混改的发起阶段即民资入股阶段,也是国企混改的起点。该阶段主要关注作为外部制度代理人的民营股东如何获取改革所需的信息、权力、信任与合法性,将其持有的市场逻辑引入国有企业并加以实施,从而提高国企混改绩效。

从历史制度层面分析,计划经济体制下的行政逻辑是导致国有企业效率低下的根源之一。混改有助于国有企业突破路径依赖和“嵌入代理悖论”,为改革提供动力。与传统的国有企业股权转让、增资、扩股等途径的混改方式不同,国有企业并购民营企业不仅涉及资本的混合,还涵盖了要素的混合[10]。具体而言,在普通跨体制并购中,国有企业以现金支付方式并购民营企业,使民营企业成为国有企业的子公司,从而在要素层面实现了混合;在混合所有制并购中,国有企业以股份支付方式并购民营企业,不仅在要素层面引入了民营企业子公司,还在资本层面引入了民营股份,形成了资本和要素的双重混合。国有企业并购对比情况如图1所示。

单从要素层面的混改来看,在普通跨体制并购中,标的民营企业成为混改的外部制度代理人,并购后,作为外部制度代理人的民营企业成为主并国有企业的子公司。然而,这种安排在实现国有企业“改机制”方面存在显著局限性,主要体现在以下两个方面:在权责关系方面,民营子公司对主并国有企业承担的是说明责任[23],缺乏对主并国有企业的法定权力,因而不具备实施制度变迁所需要的影响力和合法性;在信息与信任方面,民营子公司通常无法充分掌握主并国有企业的信息,由于缺乏相应的信息、权力与合法性,再加上外围位置和体制差异,民营企业在改革过程中难以获得足够的信任。因此,单从要素层面进行的普通跨体制并购可能无法有效实现国有企业“改机制”的目标。民营子公司在制度变迁中的作用受到多重限制,难以在改革中发挥实质性影响。

相比较之下,混合所有制并购实现了民资方在资本层面和要素层面的多方嵌入和渗透,使卖方民营股东成为推动制度变迁的主要外部制度代理人,主要分为以下两点。首先,资本层面的嵌入。从“混资本”视角来看,并购后民资方作为国有企业的股东,通过治理层面的嵌入拥有了对国有企业的所有权权力,这种法定权力使民资方能通过股东大会、董事会等正式治理机制对国有企业施加影响,从而获得改革的合法性。其次,要素层面的互动。结合“混要素”,从整体视角来看,并购后,主并国有企业需要与标的企业的原股东就子公司并购整合问题进行沟通。民资方在参股主并国有企业股份后,需参与国有企业的混改过程和并购整合活动。由此,混合所有制并购通过一系列股权关系和并购关系,增强了并购后国资方与民资方在资本层面和要素层面的互动[24]。这些互动有助于缓解“外围影响悖论”中提出的信息不对称、信任度缺乏、合法性不足等问题,从而促进改革的实施。

具体影响有三方面。首先,信息沟通与交流。对标的民营企业的整合工作促进了民营股东与国有企业之间的信息沟通与交流,使民营股东更好地了解国有企业的治理和管理方式。这有助于找到国有企业相对容易接受且适宜的改革方案,降低混改阻力,提高国企混改绩效。其次,建立沟通桥梁。作为标的企业的原股东,民资入股国有企业建立了主并国有企业与标的民营企业之间的沟通桥梁[25]。信息不对称程度的降低提高了并购整合过程中标的民营企业对国有企业的信任度。同时,民资入股将民营股东与国有企业的利益紧密结合,增强了民营股东参与国企混改的动力,也提高了国有企业对民营股东的信任度。最后,增强合法性。民资方和国资方的互相信任增强了民营股东在国有企业落实市场逻辑的合法性,有助于提高国企混改绩效。民资基于所有权权力对企业施加的影响表明,民资入股比例越高,对企业的影响越大,民资持有的市场逻辑就越可以在企业实施,从而推动国有企业制度变迁,提高企业效率。

综上,本文以混合所有制并购作为国企混改的代理变量,以并购前后国有企业绩效的变化作为衡量国企混改绩效的标准,提出以下假设:

H1:混合所有制并购提高了国企混改绩效。

H2:混合所有制并购中,民资入股比例对国企混改绩效有正向影响。

(二)反应阶段——国有企业高管跨体制联结与“合优势”

国企混改的反应阶段即民资入股后,国资与民资的整合阶段,该阶段主要关注国有企业高管作为在位制度代理人在应对制度复杂性和克服改革阻力方面的作用。

发起阶段强调了民营股东在推动变革中的重要性,他们是改革动力的重要来源。然而,民资并不是决定国企混改绩效的唯一因素,混改也并非简单地通过引入民资就能自动实现协同效应和整合优势[8-9,26]。因此,在分析国企混改时,不仅要关注其动力,还要研究可能遇到的阻力和难题。这包括市场逻辑的引入与实施,以及多重制度逻辑的协调。在强调民资方角色的同时,也不能忽略国有企业高管——在位制度代理人——所扮演的关键角色。一方面,混改过程中必然涉及各方利益关系的重新调整,这往往伴随着阻力,如果这些阻力得不到有效解决,改革就难以真正落地[26]。尤其是在面对既得利益者的反对时,问题更加明显。另一方面,尽管融合多元制度逻辑的优势是混改的目标之一,但最大的挑战却在于解决不同制度逻辑间的潜在冲突和紧张关系[27]。混改要求在实现不同资本或制度逻辑间融合的同时[3,28],也要注意跨文化融合的兼容性,这是当前混改中相对不足的地方[1-2]。综上,在反应阶段,混改的核心任务是克服既得利益者对市场机制的抵制,以及调和市场逻辑与行政逻辑之间的体制差异和文化冲突,以充分发挥混合所有制的优势。这是确保混改成功的关键所在[1,26]。

在克服阻力、缓解冲突、整合优势的过程中,不能忽略国有企业高管作为在位制度代理人的重要作用[19],特别是在国有企业行政逻辑根深蒂固且改革采取渐进方式的背景下。国有企业高管作为在位制度代理人在制度变迁的过程中具有更高的合法性和信任度[13]。他们掌握了克服阻力所需的信息和资源,从而决定了企业在引入替代制度逻辑时的反应和结果[16]。国有企业高管跨体制联结实现了对行政逻辑和市场逻辑的双向嵌入。国有企业高管跨体制联结有助于不同所有制企业间传递信息,增加国有企业对民营企业的理解,进而推动国有企业突破制度逻辑障碍[11]。

在混改过程中,这种国有企业高管跨体制联结的关系有助于国有企业高管克服改革阻力,增强对不同资本的整合能力,从而推动国有企业的机制改革,提高国企混改绩效。具体而言,基于在不同所有制企业的任职经验,跨体制联结的国有企业高管不仅掌握了产品需求、市场竞争等外部信息,还了解企业管理、财务状况等内部信息。这有助于加强国有企业与民营企业之间的相互了解,降低国资方与民资方之间的信息不对称程度和不确定性,从而减少对民资的抵制,克服改革阻力,推动国企混改[11]。此外,这种双向嵌入[29]使国有企业高管既熟悉国有企业的治理之道,又了解民营企业的治理模式,因而他们能够跨越双方的意识形态障碍和文化冲突,协调整合双方的利益观念,确保行政逻辑与市场逻辑的有机统一,实现国资实力与民资活力的融合,进而提高国有企业的效率和竞争力。本文基于上述分析,提出以下假设:

H3a:国有企业高管跨体制联结对混合所有制并购与国企混改绩效之间的关系具有正向调节效应。

H3b:国有企业高管跨体制联结对混合所有制并购中民资入股比例与国企混改绩效之间的关系具有正向调节效应。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

考虑到股权分置改革在2006年底基本完成,本文选取2007—2020年中国A股上市公司中主并企业为国有企业的并购交易数据作为初始样本,并按照以下标准进行筛选:剔除主并企业为金融类上市公司的样本,剔除主并企业为ST、*ST、SST的样本,仅保留资产收购和要约收购的样本,仅保留以股权为标的的样本,剔除交易金额小于100万元的样本,剔除并购失败的样本,仅保留标的企业为国有企业或民营企业的样本,剔除并购公告中相关信息不全或主要变量缺失的样本。

经过上述筛选,本文最终得到2246个观测值。其中,并购标的企业和卖方企业的性质是根据并购公告中标的企业和卖方企业的基本信息和控制权结构等信息手工整理得到。对于并购公告中披露不全的数据,本文借助天眼查平台显示的标的企业和卖方企业实际控制人信息进行补充。本文所使用的并购数据和企业的财务信息、治理信息数据均来自CSMAR数据库。为了排除极端值的影响,本文对所有的连续变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理。

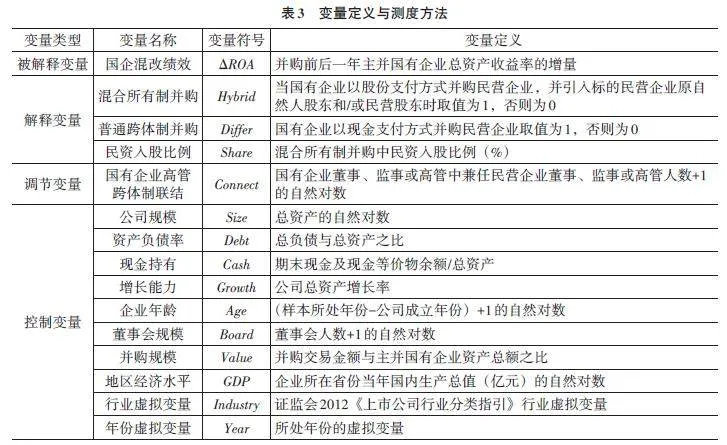

(二)变量定义

被解释变量。本文的被解释变量为国企混改绩效(ΔROA),使用混改后国有企业的绩效改善衡量国企混改“改机制”“合优势”的效果。借鉴王艳和阚铄[30]、逯东等[31]的研究,本文使用并购前后一年主并国有企业总资产收益率(ROA)的增量衡量国企混改绩效。本文还使用并购前后两年主并国有企业总资产收益率的增量衡量国企混改绩效,进行稳健性检验。

解释变量。H1的解释变量为混合所有制并购(Hybrid)。混合所有制并购是混改的一种重要方式,本文将其作为混改的代理变量。借鉴王艳[10]的研究,本文将混合所有制并购设定为虚拟变量:当国有企业以股份支付方式并购民营企业,并引入标的民营企业原自然人股东和/或民营股东时取值为1,否则为0。为了检验“外围影响悖论”,本文还对比分析了普通跨体制并购(Differ)对国企混改绩效的影响。普通跨体制并购设定为虚拟变量:国有企业以现金支付方式并购民营企业取值为1,否则为0。

H2的解释变量为民资入股比例(Share),即混合所有制并购中所有民资入股数占总股数的比例。该变量用于衡量混合所有制并购中引入的民资对国有企业施加影响力和权力的强度。民资入股比例的数据来自对并购公告的手工整理。

调节变量。本文的调节变量为国有企业高管跨体制联结(Connect)。借鉴陈仕华和卢昌崇[11]的研究,本文使用国有企业董事、监事或高管中兼任民营企业董事、监事或高管人数+1的自然对数衡量国有企业高管跨体制联结。

控制变量。借鉴王艳和阚铄[30]、逯东等[31]、李维安等[32]的研究,本文从三个层面选择控制变量:企业财务指标与公司治理方面,包括公司规模(Size)、资产负债率(Debt)、现金持有(Cash)、增长能力(Growth)、企业年龄(Age)和董事会规模(Board);并购特征层面的并购规模(Value);地区层面的地区经济水平(GDP)。此外,本文还加入了行业虚拟变量(Industry)和年份虚拟变量(Year),以控制无法观测到的仅随行业或年份变化的因素的影响。为了在一定程度上控制内生性影响,除并购层面变量(如混合所有制并购、民资入股比例、并购规模等)外,本文所使用的其他变量均采用上一年度的滞后项。

本文主要变量定义与测度方法如表3所示。

(三)模型构建

为了检验H1、H2、H3a和H3b,本文构建如下模型:

ΔROAit=α0+α1Hybridit+α2Controlsi,t-1+Industryj+Yeart+εit(1)

ΔROAit=β0+β1Shareit+β2Controlsi,t-1+Industryj+Yeart+εit(2)

ΔROAit=γ0+γ1Hybridit/Shareit+γ2Connecti,t-1+γ3Hybridit/Shareit×Connecti,t-1+γ4Controlsi,t-1+Industryj+Yeart+εit(3)

为了比较普通跨体制并购和混合所有制并购,本文构建如下模型:

ΔROAit=δ0+δ1Differit+δ2Controlsi,t-1+Industryj+Yeart+εit(4)

其中,i为并购事件,t为并购发生年份,j为主并企业所处行业。ΔROAit为被解释变量,表示混改后国有企业绩效改善,用以衡量国企混改中“改机制”“合优势”的效果。Hybridit、Differit为解释变量,分别为混合所有制并购的虚拟变量和普通跨体制并购的虚拟变量。Shareit为解释变量,表示混合所有制并购中民资入股比例。Connecti,t-1为调节变量,表示国有企业高管跨体制联结的情况。Controlsi,t-1为控制变量集。Industryj和Yeart分别表示行业固定效应和时间固定效应。εit为随机扰动项。

模型(1)用以检验混合所有制并购是否显著促进了国有企业绩效改善。当α1显著为正时,则验证了H1。本文构建了模型(2)用以检验民资入股的作用。当模型(2)中的β1显著为正时,则验证了H2。为了检验国有企业高管跨体制联结的调节效应,本文构建了模型(3),当模型(3)中混合所有制并购及民资入股比例与国有企业高管跨体制联结的交乘项的系数γ3显著为正时,则验证了H3a和H3b。此外,普通跨体制并购囿于“外围影响悖论”,其系数δ1预计不显著。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

表4为变量的描述性统计结果。表中数据显示,国企混改绩效的均值为-0.0063,标准差为0.0406,总体来看,由国有企业发起的并购绩效较差,且不同并购事件带来的绩效变化存在较大差异。混合所有制并购的均值为0.0316,普通跨体制并购的均值为0.1834,民资入股比例的均值为0.4633,这表明国有企业更倾向于进行体制内的并购。在跨体制并购中,企业则更倾向于采用现金支付方式,导致民资入股比例总体较低。

在相关系数方面,混合所有制并购与国企混改绩效的相关系数为0.0546,且在1%的水平上显著;普通跨体制并购与国企混改绩效的相关系数为-0.0294,但不显著;民资入股比例与国企混改绩效的相关系数为0.0636,且在1%的水平上显著。上述结果表明,在不考虑其他影响因素的前提下,混合所有制并购及混合所有制并购中的民资入股能够为主并国有企业带来正向的混改绩效,而普通跨体制并购与国企混改绩效之间没有显著的相关关系。这一结论与本文的假设预期相一致。此外,各解释变量间的相关系数均低于0.5,表明变量间不存在严重的多重共线性问题。

本文还计算了方差膨胀因子(VIF),结果显示各变量的VIF值在1.0336—1.4155之间,平均VIF值为1.1339,进一步确认不存在严重的多重共线性问题。

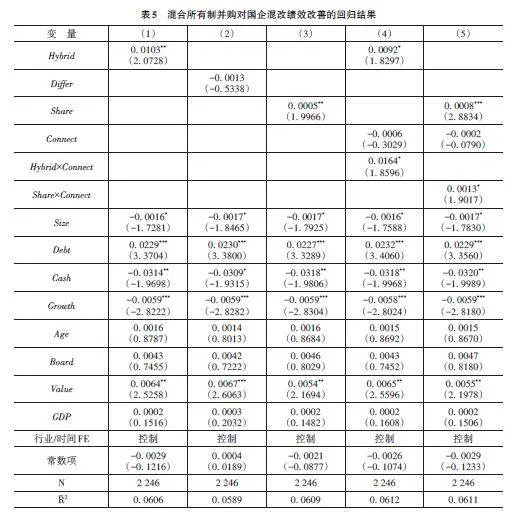

(二)回归分析

表5汇报了回归结果。其中,列(1)和列(2)为混合所有制并购和普通跨体制并购对国企混改绩效的回归结果。混合所有制并购的系数为0.0103,且在5%的水平上显著,表明混合所有制并购能够为国有企业带来绩效改善,H1得到验证。普通跨体制并购的系数为负,且不显著,这可能是因为相对于体制内并购而言,普通跨体制并购涉及不同所有制企业间的整合,在缺乏必要的信息、权力、信任与合法性支撑的情况下,潜在的利益冲突和文化体制差异加大了混改的风险。列(3)为民资入股比例对国企混改绩效的回归结果,民资入股比例的系数为0.0005,且在5%的水平上显著,表明混合所有制并购中民资入股比例越高,并购后的绩效改善越强,H2得到验证。

列(4)和列(5)进一步加入了解释变量与国有企业高管跨体制联结的交互项。结果显示,混合所有制并购与国有企业高管跨体制联结(Hybrid×Connect)的交互项,以及民资入股比例与国有企业高管跨体制联结的交互项(Share×Connect)系数均为正,且在10%的水平上显著,表明国有企业高管跨体制联结能够正向调节混合所有制并购和民资入股比例与国企混改绩效之间的正相关关系,H3a、H3b得到验证。

(三)内生性检验与稳健性检验

本文的实证研究可能存在一定的内生性问题,这主要来自以下两个方面。

第一,遗漏变量导致的内生性问题。混合所有制并购与国企绩效改善的关系会受到多种因素的影响,可能存在由于潜在的遗漏变量而导致的内生性问题。为此,本文使用时间固定效应和行业固定效应来消除仅随时间或仅随行业变化的遗漏变量问题。为了进一步缓解这一问题,借鉴Frank[35]、Busenbark等[36]的研究,本文采用了混淆变量影响阈值(ImpactThresholdofConfoundingVariable,ITCV)进行检验。Busenbark等[36]指出,为了消除遗漏变量而改变实证模型反而会降低模型的估计效率,因而只有当遗漏变量对模型的影响超过特定阈值时才需要特别解决。ITCV检验的思路是,由于遗漏变量对模型的影响通常低于模型中原有的控制变量,因而只要当前模型中所有控制变量的影响均未超过阈值,则可认为遗漏变量不会对模型产生实质性影响。ITCV检验结果①显示,模型的ITCV阈值为0.0502,并购规模的影响最高,为0.0082(低于阈值),表明本文不存在严重的遗漏变量问题。

第二,样本选择问题。在国有企业发起的全部并购事件中,混合所有制并购事件占比较低,这可能导致一定的样本选择问题。为此,借鉴马勇等[37]的研究,本文进一步采用了倾向得分匹配(PSM)方法。将混合所有制并购样本作为处理组,将其他样本作为对照组,以原模型的控制变量作为匹配的协变量,采用核匹配,卡尺设定为95%。经过PSM处理后,所有协变量在处理组与对照组之间都不存在显著的差异,表明PSM匹配效果较为理想。本文进一步使用PSM匹配后的样本进行回归。PSM检验结果②显示,在考虑潜在的样本选择问题后,原主要结论均保持不变。

为了进一步缓解内生性问题并考察混改在政策推动下所产生的动态效应,本文引入了双重差分(Differences‑in‑Differences,DID)模型。2013年,党的十八届三中全会后,混改成为深化国有企业改革、发展混合所有制经济的重要突破口,国企混改进入新阶段。为此,借鉴程新生和王向前[38]的研究,本文以2013年党的十八届三中全会作为外生冲击,使用并购样本企业的面板数据构建DID模型进行检验,结果如表6所示。其中,DID项Treat×Post代表了政策前后国企混改绩效的动态效应。2014年及以后Post为1,否则为0;企业开展混合所有制并购时Treat为1,否则为0。此外,借鉴Lu等[39]的研究,本文构建了连续变量的DID模型,将分组虚拟变量Treat替换为代表混改中民资入股比例的Treat2,构建DID项Treat2×Post。检验结果表明,交互项Treat×Post和Treat2×Post对国企混改绩效有正向影响,表明党的十八届三中全会后政策环境的变化为混改营造了更强的外部合法性,能够优化混改的效果。

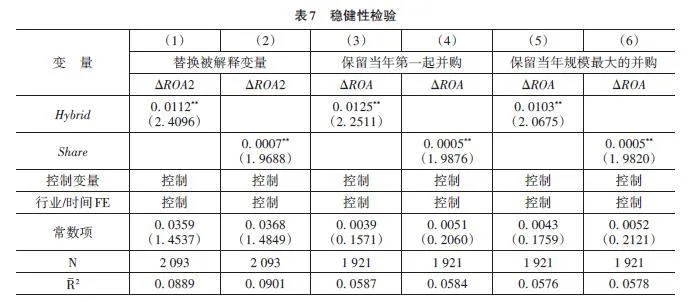

本文进行了如下稳健性检验。

第一,替换被解释变量。在基准回归中,本文以并购前后一年中主并国有企业总资产收益率的变化考察国企混改绩效。借鉴陈仕华和王雅茹[33]的研究,本文进一步使用并购前后两年中主并国有企业总资产收益率的变化(ΔROA2)作为替代变量,以考察并购在较长时期内对国企混改绩效的影响。替换被解释变量后的回归结果如表7列(1)和列(2)所示,回归结果表明,原主要结论均保持不变。

第二,变更研究样本。本文以国有企业发起的并购事件为研究样本,考察混合所有制并购能否为国有企业带来绩效改善。部分现有研究指出,企业在同一年中发起的多起并购可能彼此间存在较强的相互影响,因而若企业在同一年中发起多起并购,则无法准确衡量其绩效改善是否受到本次并购的影响。为此,借鉴冯根福和吴林江[34]的研究,本文仅保留企业当年发起的第一起并购样本,或是当年发起的并购规模最大的一起并购样本,以此来排除这一潜在影响。变更研究样本后的回归结果如表7列(3)至列(6)所示,在变更研究样本后,原主要结论依然成立。

五、进一步研究

上述内容检验了外部制度代理人和在位制度代理人在制度变迁中的重要作用,但制度变迁不仅取决于制度代理人对效率改进的预期和诉求,合法化制度变迁同样至关重要[40-41]。制度环境界定了相关制度逻辑的合法性,从而影响制度变迁的轨迹和结果。股权变动是在一系列约束条件下产生的结果,因而对国企混改的研究也必须考虑混改嵌入的制度环境差异。

混改过程涉及市场逻辑的引入、实施、遵循和整合,制度环境提供的市场逻辑合法性差异是影响国企混改绩效的重要因素。在市场逻辑合法性高的环境中,国有企业行政逻辑的嵌入程度相对较低,路径依赖阻力较小,市场逻辑对企业的影响更强,有助于缓解混改中“外围影响悖论”问题,为市场逻辑的引入、实施、遵循和整合提供了有利环境,促进了国有企业机制改革和优势整合。相反,在市场逻辑合法性较低的环境中,国有企业的行政路径依赖程度更高,改革阻力更强,市场逻辑难以发挥影响力,不利于改革的推进。据此,本文假设:在市场逻辑合法性高的环境下,混合所有制并购及由此引入的民资能够显著提高国企混改绩效;而在市场逻辑合法性低的环境中,这种影响不显著。本文进一步检验市场逻辑合法性在国企混改嵌入的地区、行业和组织层面制度环境的异质性对国企混改绩效产生的不同影响。

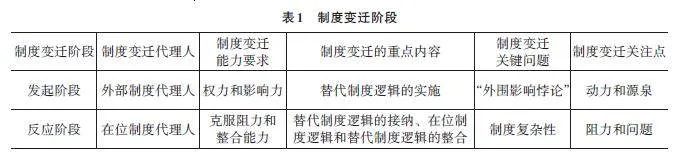

在地区层面,市场化指数作为重要的制度环境被广泛应用于企业经营的研究中,反映了市场逻辑合法性在不同地区的差异。本文将市场化指数高于均值的省份划分为高市场化水平样本组,低于均值的省份划分为低市场化水平样本组,表8列(1)至列(4)展示了地区层面市场化指数提供的制度环境异质性对混合所有制并购效果的影响。结果显示,在高市场化水平样本组,混合所有制并购及其民资入股比例的系数显著为正,而低市场化水平样本组未通过显著性检验。

在行业层面,民营经济的规模反映并影响着市场逻辑的合法性。一方面,民营企业的规模彰显了市场逻辑合法性的强弱;另一方面,行业中民营经济的规模越大,民营企业作为市场主体具有更高的话语权和更强的影响力,从而能够强化市场逻辑的合法性地位。因此,本文将民营企业总资产高于行业均值的行业划分为高民营经济规模组,反之则为低民营经济规模组。表8列(5)至列(8)展示了行业层面不同制度环境对混合所有制并购效果的影响。结果显示,在高民营经济规模组,混合所有制并购及其民资入股比例的系数显著;而在低民营经济规模组,混合所有制并购及其民资入股比例的系数不显著。

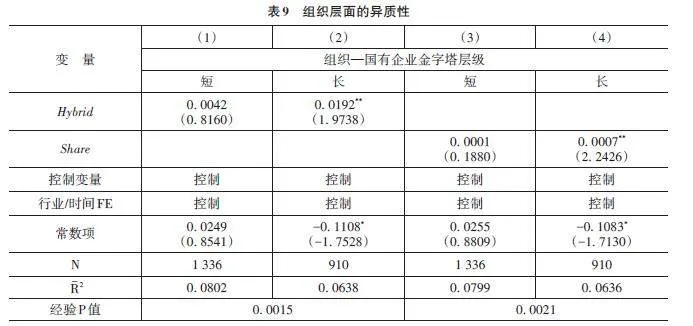

在组织层面,国有企业金字塔层级反映了市场逻辑和行政逻辑的相对合法性程度。李维安等[32]指出,国有企业中的行政型治理模式与经济型治理模式随金字塔层级的延长而此消彼长。金字塔层级越短,政府对企业实施干预的成本就越低,从而政府干预的意愿和水平就越高[42];相反,延长金字塔层级可以限制政府干预[43],有助于导入市场机制,强化市场逻辑的合法性。据此,本文以企业所处的金字塔层级数作为组间划分依据,将国有企业金字塔层数高于均值的样本划分为长国有企业金字塔层级样本组,反之则为短国有企业金字塔层级样本组。

表9展示了组织层面金字塔层级提供的制度环境异质性对混合所有制并购效果的影响,实证结果显示,在长国有企业金字塔层级样本组中,混合所有制并购及其民资入股比例的系数显著为正;而在短国有企业金字塔层级样本组中,混合所有制并购及其民资入股比例的系数不显著。

为了检验投资者如何看待和评价混合所有制并购,本文还检验了混合所有制并购的市场反应,使用并购公告前后1天、2天和5天的累积超额回报率(CAR)来衡量。表10汇报了混合所有制并购的市场反应。结果显示,市场对混合所有制并购及由此引入的民资表现出正向反应。这一结果表明,市场对国有企业以混合所有制并购方式进行改革持积极态度。混合所有制并购不仅显著提高了国有企业绩效,也获得了市场的认可,这预示着混合所有制并购有着乐观的前景。市场的积极反馈进一步验证了混改的有效性和潜在价值,显示出投资者对这种改革方式的信心和支持。

六、研究结论与政策启示

基于制度变迁理论,本文将国企混改划分为发起阶段和反应阶段,探讨了如何通过“改机制”“合优势”来实现混改目标,并强调了制度代理人在这一过程中的重要作用。发起阶段即民资入股阶段,该阶段强调了民营股东作为外部制度代理人的重要作用。民营股东将市场逻辑引入国有企业,有助于克服国有企业改革的路径依赖和“嵌入代理悖论”问题,提供了混改的动力和制度变迁的来源。影响力和权力是民营股东发挥作用的关键,能够有效应对混改中的“外围影响悖论”问题。

反应阶段即国资与民资融合的阶段,国有企业高管作为在位制度代理人,扮演着至关重要的角色。这一时期的核心在于国有企业高管如何接纳并整合市场逻辑,国有企业高管不仅需要充当桥梁,将国有企业的传统优势与市场经济的原则相结合,还需要积极应对由此产生的各种挑战。国有企业高管的关键任务在于缓解内部阻力,同时增强组织的整合能力,以有效处理因多重制度逻辑交织而引发的复杂性问题。通过平衡不同利益相关者的需求,国有企业高管可以引导更为顺畅的转型过程,确保企业在快速变化的环境中保持竞争力和适应力。本文使用混改后国有企业绩效来衡量“改机制”“合优势”的效果,实证检验了混合所有制并购及由此引入的民资对国企混改绩效的影响,以及国有企业高管跨体制联结的调节效应。实证结果表明,混合所有制并购及由此引入的民资显著提高了国企混改绩效,而国有企业高管跨体制联结进一步增强了这种正向影响。

此外,制度变迁“内嵌”于制度环境之中,深刻且广泛地受到所处制度环境的影响。为进一步研究不同制度环境对国企混改绩效的影响,本文实证检验了地区、行业和组织层面制度环境的异质性对国企混改绩效的影响。结果显示,在市场化水平高的地区、民营经济规模高的行业,以及在金字塔层级长的国有企业中,更有利于市场逻辑的引入、实施、遵循和整合,混合所有制并购的效果更好。这证明了制度环境提供的合法性对国企混改绩效有重要影响。最后,本文还验证了市场对混合所有制并购的正面评价。

根据上述研究结论,本文得出如下政策启示。

其一,“改机制”“合优势”是当前混改阶段的重点和难点,是决定国企混改绩效的关键。混改是一项复杂的系统工程,涉及路径依赖和制度复杂性等问题,需要多方参与主体的共同努力,并受其所嵌入环境的影响。未来对混改的实践和政策探索应特别关注这些问题,尤其是混改中路径依赖的阻力和双方跨文化融合的难题,以此寻找改革的有效途径,实现改革的预期目标。同时,政策制定者应关注国资方和民资方及其互动对国企混改绩效的影响,考虑两者在混改中承担的不同作用,为两者提供便利条件,促进各自作用的充分发挥。

其二,探索更多“国民共进”方案。相对于民营化方案主张国资的逐渐退出,本文的实证结果显示,混合所有制并购显著提高了国企混改绩效,是混改的有效途径之一。混合所有制并购在并购民营企业的同时引入了民营股东,避免了民营化中的“国退民进”争论。此外,与被动的民营化相比,国有企业作为混合所有制并购的主并方取得了主动权,有望在混改的整合中发挥更为重要的作用。因此,未来应探索更多“国民共进”的方案,推动国有企业和民营企业共同发展。

制度变迁涉及多方参与主体的作用,本文关注了变迁中的动力、阻力和困难,强调环境的嵌入性,为混改的纵向动态演进提供了更为契合和全面的解释。未来关于国企混改的研究可以从制度变迁的视角进行深入探讨,关注混改中股权变动的动态过程,扩展对混合所有制并购的研究,为混改的理论和实践提供新的见解。

参考文献:

[1]何瑛,杨琳.改革开放以来国有企业混合所有制改革:历程、成效与展望[J].管理世界,2021(7):44-60+4.

[2]马连福,王丽丽,张琦.混合所有制的优序选择:市场的逻辑[J].中国工业经济,2015(7):5-20.

[3]陈良银,黄俊,陈信元.混合所有制改革提高了国有企业内部薪酬差距吗[J].南开管理评论,2021(5):150-162.

[4]任广乾,徐瑞,刘莉,等.制度环境、混合所有制改革与国有企业创新[J].南开管理评论,2022(3):53-65.

[5]刘小玄,李利英.企业产权变革的效率分析[J].中国社会科学,2005(2):4-16+204.

[6]易阳,蒋朏,刘庄,等.政府放权意愿、混合所有制改革与企业雇员效率[J].世界经济,2021(5):130-153.

[7]胡一帆,宋敏,张俊喜.中国国有企业民营化绩效研究[J].经济研究,2006(7):49-60.

[8]宋志平.混改不会一混就灵关键是机制改革[J].国资报告,2019(1):65-68.

[9]吴秋生,独正元.非国有董事治理积极性与国企资产保值增值——来自董事会投票的经验证据[J].南开管理评论,2022(3):129-138+181.

[10]王艳.混合所有制并购与创新驱动发展——广东省地方国企“瀚蓝环境”2001—2015年纵向案例研究[J].管理世界,2016(8):150-163.

[11]陈仕华,卢昌崇.国有企业高管跨体制联结与混合所有制改革——基于“国有企业向私营企业转让股权”的经验证据[J].管理世界,2017(5):107-118+169+188.

[12]袁倩,王嘉琪.行政改革的“内在悖论”:一个解释框架——以中国(上海)自由贸易区“负面清单”为例[J].公共管理学报,2015(2):13-20+153-154.

[13]SEOM‑G,CREEDWED.Institutionalcontradictions,praxis,andinstitutionalchange:adialecticalperspective[J].Academyofmanagementreview,2002,27(2):222-247.

[14]BATTILANAJ,LECAB,BOXENBAUME.Howactorschangeinstitutions:towardsatheoryofinstitutionalentrepreneurship[J].Academyofmanagementannals,2009,3(1):65-107.

[15]DIMAGGIOPJ.Interestandagencyininstitutionaltheory[C]//ZUCKERLG.Institutionalpatternsandorganizations:cultureandenvironment.Cambridge:BallingerPubCo.,1988:3-22.

[16]HEINZEKL,WEBERK.Towardorganizationalpluralism:institutionalintrapreneurshipinintegrativemedicine[J].Organizationscience,2015,27(1):157-172.

[17]THORNTONPH,OCASIOW.Institutionallogicsandthehistoricalcontingencyofpowerinorganizations:executivesuccessioninthehighereducationpublishingindustry,1958—1990[J].Americanjournalofsociology,1999,105(3):801-843.

[18]LUOJ,CHEND,CHENJ.Comingbackandgivingback:transposition,institutionalactors,andtheparadoxofperipheralinfluence[J].Administrativesciencequarterly,2021,66(1):133-176.

[19]KIMS,SCHIFELINGT.Goodcorp,badcorp,andtheriseofbcorps:howmarketincumbents’diverseresponsesreinvigoratechallengers[J].Administrativesciencequarterly,2022,67(3):674-720.

[20]NORTHDC.Institutions,institutionalchangeandeconomicperformance[M].Cambridge:CambridgeUniversityPress,1990:92-94.

[21]BLOMGRENM,WAKSC.Copingwithcontradictions:hybridprofessionalsmanaginginstitutionalcomplexity[J].Journalofprofessionsandorganization,2015,2(1):78-102.

[22]周雪光,艾云.多重逻辑下的制度变迁:一个分析框架[J].中国社会科学,2010(4):132-150+223.

[23]李维安,武立东.公司治理教程[M].上海:上海人民出版社,2002:68.

[24]CHOH,AHNHS.Stockpaymentandtheeffectsofinstitutionalandculturaldifferences:astudyofshareholdervaluecreationincross‑borderMamp;As[J].Internationalbusinessreview,2017,26(3):461-475.

[25]HUANGP,OFFICERMS,POWELLR.Methodofpaymentandriskmitigationincross‑bordermergersandacquisitions[J].Journalofcorporatefinance,2016,40:216-234.

[26]綦好东,郭骏超,朱炜.国有企业混合所有制改革:动力、阻力与实现路径[J].管理世界,2017(10):8-19.

[27]NEEV.Organizationaldynamicsofmarkettransition:hybridforms,propertyrights,andmixedeconomyinChina[J].Administrativesciencequarterly,1992,37(1):1-27.

[28]李维安.深化国企改革与发展混合所有制[J].南开管理评论,2014(3):1.

[29]LLEWELLYNS.‘Two‑waywindows’:cliniciansasmedicalmanagers[J].Organizationstudies,2001,22(4):593-623.

[30]王艳,阚铄.企业文化与并购绩效[J].管理世界,2014(11):146-157+163.

[31]逯东,黄丹,杨丹.国有企业非实际控制人的董事会权力与并购效率[J].管理世界,2019(6):119-141.

[32]李维安,侯文涤,柳志南.国有企业金字塔层级与并购绩效——基于行政经济型治理视角的研究[J].经济管理,2021(9):16-30.

[33]陈仕华,王雅茹.企业并购依赖的缘由和后果:基于知识基础理论和成长压力理论的研究[J].管理世界,2022(5):156-175.

[34]冯根福,吴林江.我国上市公司并购绩效的实证研究[J].经济研究,2001(1):54-61+68.

[35]FRANKKA.Impactofaconfoundingvariableonaregressioncoefficient[J].Sociologicalmethodsandresearch,2000,29(2):147-194.

[36]BUSENBARKJR,YOONH,GAMACHEDL,etal.Omittedvariablebias:examiningmanagementresearchwiththeimpactthresholdofaconfoundingvariable(itcv)[J].Journalofmanagement,2022,48(1):17-48.

[37]马勇,王满,马影.非国有股东参与治理能提升国企并购绩效吗?[J].管理评论,2022(7):57-70.

[38]程新生,王向前.技术并购与再创新——来自中国上市公司的证据[J].中国工业经济,2023(4):156-173.

[39]LUY,TAOZ,ZHANGY.Howdoexportersrespondtoantidumpinginvestigations?[J].Journalofinternationaleconomics,2013,91(2):290-300.

[40]韩亦,郑恩营.组织印记与中国国有企业的福利实践[J].社会学研究,2018(3):51-73+243.

[41]DACINM,GOODSTEINJ,SCOTTW.Institutionaltheoryandinstitutionalchange:introductiontothespecialresearchforum[J].Academyofmanagementjournal,2002,45(1):45-56.

[42]钟海燕,冉茂盛,文守逊.政府干预、内部人控制与公司投资[J].管理世界,2010(7):98-108.

[43]苏坤.国有金字塔层级对公司风险承担的影响——基于政府控制级别差异的分析[J].中国工业经济,2016(6):127-143.

(责任编辑:邓菁)

基金项目:国家自然科学基金面上项目“突发事件应急社会治理的协同机制研究”(72174096);国家社会科学基金重大项目“新《公司法》下国有企业现代公司治理理论与实践问题研究”(24amp;ZD084);国家社会科学基金青年项目“企业ESG行为中使命偏移的形成机理、综合影响与治理机制研究”(24CGL017)