田一熙:《寻隐者》

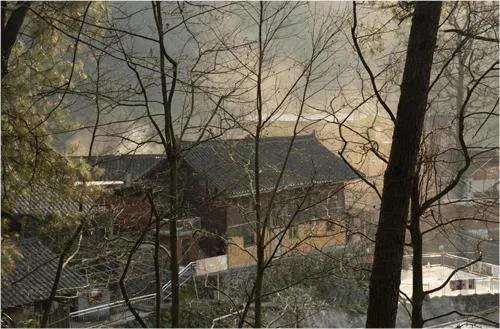

进入田一熙的作品《寻隐者》,就进入到贵州层层叠叠的山山水水之中,云深不知处,山中难见人。大概正是因为这样的地理环境才会造就出民间流传的“百草皆药,人人会医”“三千苗药,八百单方”的独特状况,才会出现“医巫同源”的医药文化特征。这也让苗医对疾病的病因诊断、用药、药物的命名、加工炮制、养生保健都有独具民族特色的方式方法。跟随着田一熙探寻的脚步,这种独具民族特色的医疗方式方法也一点一点地揭开神秘的面纱。

《寻隐者》中的“隐”在整个作品语境中或许可以有多重层面的理解。一则体现当下苗医的工作处境——他们往往没有行医许可证,但却是“许多山里穷苦人的寄托和支柱”,往往需要跋山涉水地去救治病人。二则体现了苗医在当代医学语境中的边缘化地位,对于大多数人而言,苗医这种独具民族特色的医疗方式可能是极其陌生的。田一熙对此也有充分的认知,她虽然是基于自身对苗医的特殊且复杂的情感开始这个系列的创作,但是在整个创作过程中,她尽可能地把握好主客观之间那种微妙的平衡,尽可能真实地记录苗医的行医与生活现象。

摄影当然不只是一种机械化的观看手段,或者单纯的取证工具,而是一种重要的认知驱动力。摄影意味着创作者要么将自己全然地投入一个陌生的情景之中(或者说,摄影本身就是一种陌生化的行动),促使拍摄者必须用自己的生命真诚地与现实世界中的人、事、物进行交流,生成一种新的生命关系。摄影之于田一熙的作用正是如此,当她决定要拍摄记录苗医的现实处境的那一刻开始,就决定了她不能先入为主或理论先行地去进行创作实践,甚至连创作这种意识都必须放下。她真实地进入到苗医的生活与工作之中,既是一名观察者也是一名参与者。因此,她将作为参与者的真情实感含蓄克制地编入作品之中,为我们展现出一个客观真实且富有人情味的苗医的世界。

林:你的大学专业并不是摄影,你是在什么情况下接触到摄影的?又是因为什么原因才打算正式从事摄影的创作?

田:现在回想起自己的摄影道路觉得很幸运也很幸福,如果我是摄影专业的学生可能就不这样认为了,因为作为个人兴趣我可以随心所欲地尝试和体验,每一个我想拍下的瞬间都是我真正被触动的瞬间,每一个我想拍摄的人都是我发自内心想要连接的人。

我在大二的寒假突发奇想靠着兼职的工资和家里给的压岁钱买下了价值不菲的尼康D750,或许它对当时的我来说足够贵重,也就促使我一直没有放下它。摄影把我带去了更广阔的、真实的世界,与许多美好的人与事相遇,这是写作无法带给我的生命体验。

大四的时候我去了影像艺术馆做志愿者,真正接触到了艺术摄影,让我看到了摄影的另一种可能。第一位我接触到的摄影艺术家是植田正治,当时在艺术馆里做讲解员查阅了很多他的资料,也看到了很多作品,那时候第一次认识到原来拍自己的家乡、拍自己的家人,从生活入手就可以创作艺术,简单的黑白照片也有动人的巨大力量。

后来读研究生到了上海,刚刚入学我就联系了无像的倪梁老师,告诉他我想去打工。在倪梁老师的书架上我认识了世界各地的艺术家和他们的作品,新的苦恼也出现了——到底什么是艺术摄影呢?怎么拍才行?我不明白。但这种苦恼很令人兴奋,因为艺术摄影意味着我必须更深刻地剖析自我,更清楚地看见世界,才能建构自我的话语。

林:从原来的专业转到摄影创作上,这中间经历了什么样的变化?

田:我一直都很喜欢写作,所以大学也只报了汉语言文学专业。我享受关于文字的一切,甚至在细读文本的过程里察觉到作者用的某一个字所带有的信息和情感都让我兴奋不已。这种建立在我脑子里根深蒂固的文学叙事思维在一开始会影响我的摄影,很容易拍着拍着就像在拍电影。这类文学性叙述是无法用摄影表现出来的,除非拍一个故事。我被这种思维牵制着,无法顺畅地表达,同时也会被一开始学习摄影的思路所影响,很容易就被构图、光线吸引过去,把人物变成摆设。我不知道如何构建视觉叙事。

在这个过程里,倪老师给我的帮助和建议很有用。他给我看了很多艺术家拍摄人的作品,从南·戈尔丁(NanGoldin)到埃里克·索斯(AlecSoth)、克里斯蒂娜·德·米德尔(CristinadeMiddel),再到沃尔夫冈·提尔曼斯(WolfgangTillmans)和莱涅克·迪克斯特拉(RinekeDijkstra),我逐渐认识到用摄影“刻画”人有许多方式和角度。其中,沃尔夫冈·提尔曼斯的《康纳·唐伦》(ConorDonlon)这本画册对我影响很大。我想绘画也许更能宣泄我的情感,文字也许更适合表达我的想法,但只有摄影,它贴合我本身——我迷恋具体而真实的人与事。

林:《寻隐者》是围绕苗医展开的,能谈谈你为什么会对苗医感兴趣?在你的作品说明中提到你母亲是一位中医,教授她草药知识的是来自黔东南地区的苗医们,能谈谈你从小跟苗医之间的关系吗?

田:我从初中开始就有严重的神经性偏头痛,这个病在西医里是无解的,每次病发都只能吃止痛药来缓解。家里没辙了就带我去找了中医,每天做针灸,一个星期后就没有再发病了。这是我第一次感受到中医的神奇,偏头痛的痛感是撕心裂肺的,我甚至觉得针灸师傅捡回了我的命。我的母亲也因此开始向他学习针灸,报了一些中医课程开始自己研究。但她感觉到针灸的局限性,在一些朋友的引荐下认识了苗医,想向他们学习草药知识。

大三的时候我的偏头痛又发作了,疼痛时间很长,几乎生活不能自理,去医院扎针也完全没有作用。我妈妈就提着草药拿着针坐飞机过来照顾我。喝了三天草药,加上我妈妈帮我扎针,我已经没有任何不适了。从此我对苗医师傅的药抱有了极大的敬意。暑假的时候我就跟着妈妈一起去见苗医师傅,想跟着一起学草药。

苗医师傅叫潘志明,快80岁了,说话走路都很有力。他几乎对所有的植物都如数家珍,每一种植物的药性和随着季节产生的变化他都烂熟于心。就像摄影带领我认识了具体的人一样,他带领我认识了具体而庞大的植物世界。我也因此更好地理解了苗医的世界到底是怎么样的。

林:在拍摄之前你都做了哪些准备?是否对现实生活中的苗医做过调查研究?

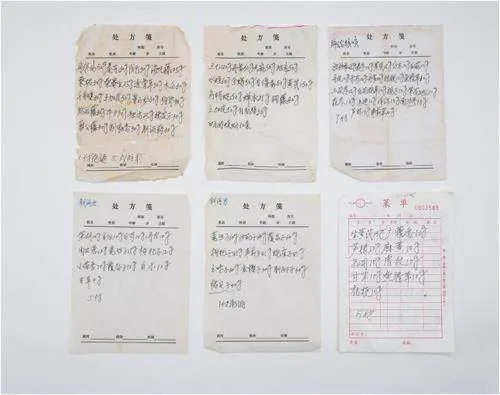

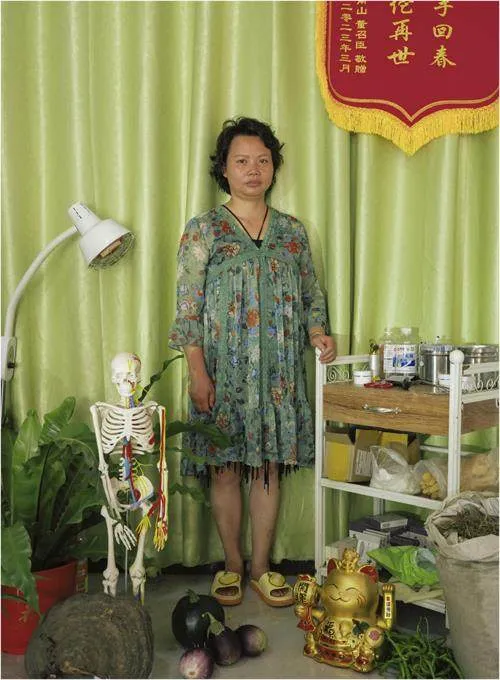

田:这个项目并不像一个课题研究一样,更像是我跟着苗医师傅学习逐渐发展出来的。因为我一直跟着他上山,所以陆陆续续拍了一些照片,然后慢慢地把它做成一个项目,因此我也没有什么特别的调查研究。只是在明确想做成完整的项目后,我又让师傅给我介绍了几个苗医,最后我选择了四位做长期的拍摄。除了潘志明老师傅以外,我还选择了在雷山雀鸟村里的村医杨光和,下司古镇的年轻医生罗化绿,还有家住织金的女医生袁常绚,这四位医生的情况和所处环境都有所不同。比起“知识”,我更想通过他们的生活和他们自己的叙述来了解他们。所以我所做的也只是花更多的时间和他们一起待着,采药、吃饭、跟着他们去村里看病人。我对记录、感受和理解他们的生活,不作任何判断,同时也通过采访的方式更直接地了解他们的过去和医生生涯。

后来我也查过一些关于苗医的相关资料,但是对我帮助甚微。我认识的苗医是鲜活、自由又肩负着生命责任的普通农村人。所以我尝试着以更个人的角度去刻画他们。比起寻找隐者的外人,我更希望我是松下的童子,带领前来此处的人看看藏在云深不知处的师父们。

林:在拍摄过程中,你注意到了苗医的复杂处境,能谈谈在现实生活中,苗医的特殊地位。这样的现实处境对你的创作产生了什么样的影响?

田:跟随他们上山是很有趣的事,我在很长一段时间里都沉浸在对草药的新奇之中,但是跟着他们见过的病人多了,心情也会变得愈发沉重。来找苗医的几乎都是山里的村民,还有一些在山外走投无路的病人。

我第一次跟随罗医生出诊去了宣威镇下的一个村,沿着弯弯绕绕的山路开了一个小时到了村民家。联系罗医生的是病患的丈夫,他的妻子长了脑瘤,肺也出现了问题,去过了市里的医院,他们承担不起几十万的手术费用,转而寻求罗医生的帮助。罗医生严肃有礼地和病人及她的丈夫交谈,告诉他们自己有药,也有治疗脑瘤的经验,让他们不要担心,但脑瘤的情况很复杂,他也不能保证能治好。他们家负担不起太多费用,问罗医生看看这个情况能不能便宜一点。罗医生安抚他们,说可以用一个月的药,有效果再继续买,他只收药的成本费,大概3000元。听到这个价格男人很明显地松了一口气,积极表示可以尝试,一切都按罗医生的想法来。

离开他家后,我问罗医生3000元钱是不是对你来说其实挺少的,因为我知道他去深山里采药要承担的危险。罗医生说:“我们这些苗医面对的病人和外面的医院不一样,我们的病人都是农村人,大家都是农村的,能帮一点是一点,我有口饭吃就行了。”

苗医的特殊地位就像他说的一样,他们是民间医生,他们有些人甚至没有行医许可证,但他们又是许多山里穷苦人的寄托和支柱。

因此在我的创作中,我尽力以更平静和尊重的视角去展现他们的存在,我希望我的照片既传达了人们的痛苦,也包含了苗医治愈的力量。

林:你的作品中非常细致地拍摄了苗医的治疗方式,能谈谈你是如何跟这些苗医沟通交流的?如何获得他们的拍摄许可?是否遭到过拒绝,你又是如何应对的?

田:因为这些人都认识我妈妈,我妈妈是个社交能手,无形中帮我拉近了跟他们的距离,而且因为我一开始就是以跟他们学药的目的认识他们的,也的确跟他们去了山上很多次,所以他们一直把我当小徒弟,并没有把我当做像记者一样的外人。

其实我发现越淳朴的人,越不太会拒绝被拍摄。拍摄时遇到的阻碍可能是他们不太乐意让我拍治疗仪式(那张在树上缠了一圈红色纸人的照片),因为觉得拍摄对灵魂不敬。我也很纠结要不要拍,感觉不是很礼貌,但我又觉得这是构建这个项目不可或缺的一部分。后来潘师傅帮我还原这个仪式,不涉及任何病人,我也觉得这样处理会更好。

林:在这个系列中,我注意到你的拍摄不仅仅是单纯的记录,在一定程度上也带入了自己的感情和一些复杂的情绪,有一些作品中带有一定抒情的成分,能谈谈你在创作过程中的心理感受吗?

田:我一开始是带着新奇进入了他们的世界。从第一个阶段的照片里应该可以看出我在探索他们与草药、与自然的联系。但是随着对他们工作的了解,我的感受也变得更加复杂,就像之前说的,他们几乎是山里许多人家唯一能承担得起的医疗资源,也是一些绝症患者最后的救命稻草,他们的工作让我感到沉重,同时也心生敬畏。更令人担心的是越来越少人愿意当苗医了,花一辈子学药认药太耗费精力。但在这些背后,也许还有一些羡慕,羡慕他们做着自己喜欢的、很有意义的事,可以在山林里穿梭,不忙的时候,倒真像《寻隐者不遇》里的自由的隐者。贵州的大山多水汽,在上山时总免不了穿云过雾,最后一次去见杨光和医生时,我们开车进入雷公山,雾大到几乎看不清路,但是开了一段后,又有阳光笼罩在雾气上,好像穿过一个金色的仙境,杨医生一辈子都在山里,我那时候真觉得他像个坐在云端的神仙。

林:现在你在荷兰STJOOST艺术学院学习,能谈谈荷兰的摄影教育以及你自己在那边学习的情况吗?

田:我在STJOOST读的是视觉艺术专业,我的同学有做摄影的,也有绘画和装置的。但因为系主任本人也是摄影师,还有一些任课老师也是专业的摄影教育者,所以对我的摄影创作还是有很大的帮助。

国内的研究生可能有一个比较明确的培养方向,包括课程设置都会比较实用。但是在荷兰的院校,老师默认你已经有了自己明确的实践方向,所有课程都是在启发你如何拓展自己的实践。

我们的课程和荷兰艺术馆的联系很紧密,几乎每个月都有一两次要外出看展,然后大家再坐下来一起交流看法。回到课堂上,老师们也会很注重理论和阅读对实践的指导,同时也会跳出艺术创作,带领我们思考关于目前整个当代艺术行业的问题,比如艺术馆的职能。

此外,学校还提供了随时预约老师交流的机会,任何专业的老师我们都可以预约交谈,即便没有创作问题,只是想聊天他们也完全接受。这种有针对性的交谈对我的帮助很大,我经常预约一位在摄影上颇有心得的老师,和她交流我的创作,她本人也是摄影师和策展人。她总是能一针见血地指出我的问题,在创作思路、照片编排和视觉策略上给予我有用的建议。在她的带领下,我对摄影有了更明晰的认识,也更加坚定自己实践的意义。