非遗中国年

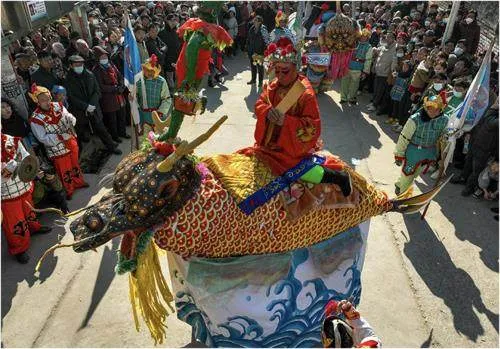

山西稷山高跷走兽

高跷走兽艺术是山西省稷山县清河镇阳城村庙会文化活动的一种表演形式。它盛行于清朝雍正初年,出现在规模盛大的庙会活动中,经久不衰,至今已有三百多年的历史。

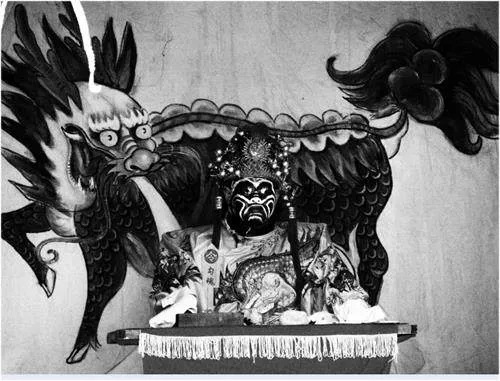

高跷走兽由兽头、兽身和表演人员组成,表演时二人足踩高跷同演骑兽状,演员负重荷,按曲牌节拍行走。辅助配乐由锣鼓、花鼓等打击乐器演奏而成。人及兽的造型奇特,在鼓乐声中列阵行进时,气势宏伟,十分壮观。现有的走兽形象基本都由古代流传下来,虽经多次修补,原貌仍存。其兽头和兽身由技术很高的艺人做出模型,用麻丝、麻纸、细绳、细竹、铁丝、布料等缝制和绑缚而成,并涂以五颜六色,外形威武而精美。稷山县清河镇阳城村分为南、北阳城,北阳城的走兽包括:独角兽、貅狼、麒麟、竹马、猫等,南阳城的走兽包括:黑狸虎、梅花鹿、貘等。

胡波

山西省翼城县人,“80后”摄影师。中国摄影家协会会员、山西省摄影家协会会员、翼城县摄影家协会副主席。新华社签约摄影师、视觉中国签约摄影师、山西省首届十佳青年摄影师、山西新闻网十佳摄影师、临汾市十佳摄影师。

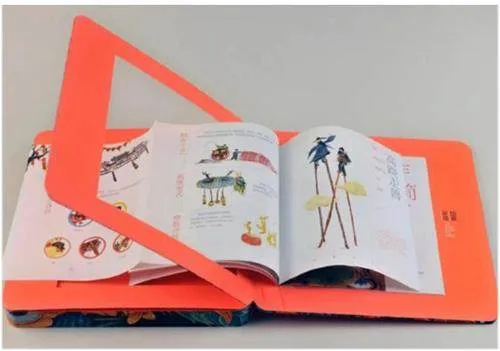

非遗绘本《高跷走兽》2023年度中国“最美的书”

《高跷走兽》是一本奇幻而充满想象力的山西非遗故事绘本,设计打破传统儿童绘本的形式,“书中书”结构充满童趣,曾荣获2023年度中国“最美的书”称号。全书插图风格独特,书口设计精巧,图案色彩对比强烈,令人愉悦。主册选用厚重的卡纸,圆形书角,便于儿童阅读;别册的纸张和装订截然不同,与主册形成强烈对比却又相互呼应。

拍摄技巧

无人机航拍

拍摄高跷走兽,可以利用无人机航拍,转换视角。走兽和人物的身影投射在地面上,使画面更加生动有趣,充满故事感和艺术性。

舌尖上的稷山

稷山麻花

稷山是后稷教民稼穑,树艺五谷的地方,是我国传统农业的发祥地之一,饮食文化源远流长。来到稷山,一定不要错过稷山麻花,这是传统面食制作技艺(稷山传统面点制作技艺)的代表,色泽以金黄为主,外形呈铰链形,形状精细,小巧均匀,口感香甜酥脆。其制作要经过十八道工序加工而成。2011年,传统面食制作技艺(稷山传统面点制作技艺)经批准列入第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

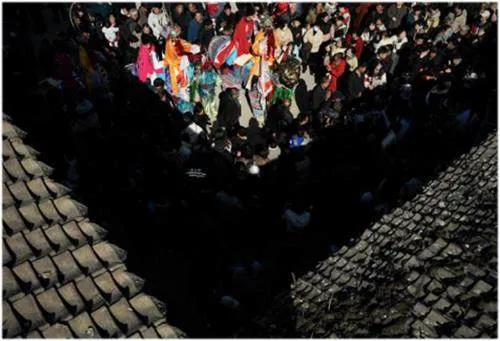

河北武安傩戏

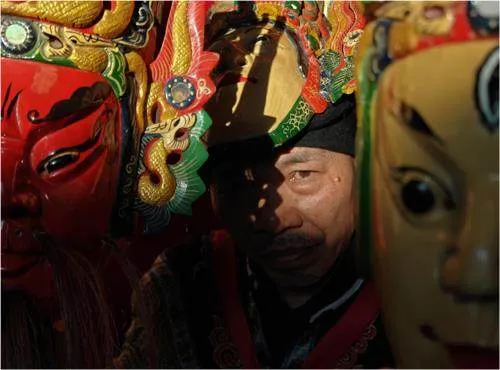

“傩戏”作为汉族的新年祈福仪式,始于夏商时期,在河北的固义村已经流传了数千年。傩戏的剧本围绕“请神捉鬼”展开,上百号村民参与,扮演正邪双方的各种角色,以固义村为“剧场”,上演一出热热闹闹的街头大戏。剧本的高潮是追捕并审判象征灾难的“黄鬼”,其间探马飞奔,龙游狮舞,观众追随表演者游走,比肩接踵,热闹非凡。

每年的傩戏活动会持续三天,戴大头面具的傩者是连接神明与人类世界的使者。如今,老一辈傩者已将这一神秘而关键的身份传给了村里的青少年。这些年轻的傩者佩戴上形象各异的木质面具,穿上类似天庭官服的古代服饰,与敲锣打鼓的仪仗队一起走街串巷、上山下河,迎接喜神的到来。

傩戏是能够展现中华民族“两河文明”的重要非物质文化遗产之一,传达了老百姓对正义的推崇、对邪恶的唾弃和对美好生活的热爱。老百姓相信,只要除恶务尽,幸福就会降临。而作为由神话传说支撑起来的乡村民俗活动,傩戏传承千年依然经久不衰,肩负着本土文明焕彩的重任。这一民间艺术,在视觉上保留了完整的神话元素,内核是老百姓对太平盛世最朴素的憧憬。

于家睿

1990年生于山西大同,现居太原。影像创作人、艺评人、策展人。中国摄影家协会会员,中国文艺评论家协会会员,平遥国际摄影节摄影手工书年展学术主持。

傩戏的前世今生

傩戏又称傩堂戏、端公戏,是在民间祭祀仪式基础上汲取民间戏曲而形成的一种戏曲形式,广泛流行于安徽、江西、湖北、湖南、四川、贵州、陕西、河北等省份。傩戏源于远古时代,早在先秦时期就有既娱神又娱人的巫歌傩舞。明末清初,各种地方戏曲蓬勃兴起,傩舞吸取戏曲形式,发展成为傩戏、端公戏。傩戏于康熙年间在湘西地区形成后,由沅水进入长江,向各地迅速发展,形成了不同的流派和艺术风格。由于历史背景和所接受的艺术影响不同,傩戏分为傩堂戏、地戏、阳戏三种。湖南、湖北的傩堂戏吸收了花鼓戏的表演艺术,四川、贵州的傩戏吸收了花灯的艺术成分,江西、安徽的傩戏则吸收了徽剧和目连戏的养料。

地戏是由明初“调北征南”留守在云南、贵州屯田戍边将士的后裔屯堡人为祭祀祖先而演出的一种傩戏,没有民间生活戏和才子佳人戏,所演都是反映历史故事的武打戏。而阳戏则恰恰相反,它是端公法师在做完法事后演给活人看的,故以演出反映民间生活的小戏为主,所唱腔调亦多吸收自花鼓、花灯等民间小戏。

《地方社火与现代傩俗:固义傩戏探赜》

本书以武安固义傩戏为主要研究对象,介绍了固义傩戏的基本样貌,对固义傩戏剧目进行了初步考证,把固义傩戏置于傩文化的时间空间中予以观照,分析了其类型特征。通过跨地域的研究视角,将固义傩戏与武安社火、邯郸社火、上党赛社综合考察,探究了多种傩文化因子间的关联。结合田野资料和理论视野,分析了固义傩戏的特点,引出了社火傩俗的个案思考。

拍摄技巧

神秘的黑白

在纯粹的黑白影调下,古老的艺术穿越千百年呈现在世人眼前,历史的厚重、不朽的魅力和深邃的内涵,一股神秘的气息扑面而来。除了宏大的全景,拍摄时还可以多捕捉细节,每一个眼神和动作,都是岁月的脉搏,是时间的魔法,是传承也是新生。

舌尖上的武安

拽面与烩菜

拽面是武安地道的面食,当地人记忆里家乡的味道。面条筋道可口,浇上卤汁,鲜香四溢。武安烩菜的原料随季节的变化而变化,营养丰富,肥而不腻,咸鲜适口,是一道色香味俱全的传统名菜。

贵州安顺地戏

地戏是流行于贵州省安顺市的地方戏,其产生与明初来自安徽、江苏、江西、浙江、河南等地的安顺屯军有关。明朝军队在贵州设有24个卫、26个守衙千户所,其中安顺有3个卫、2个守衙千户所,史料上称卫所军士为“屯堡人”,有了屯堡人,地戏也就随之而出现了。

安顺地戏演出以村寨为单位,演员是地道的农民。一般一个村寨一堂戏,演员二三十人,由“神头”负责。演出在每年的新春佳节和农历七月稻谷扬花时节举行,村民还会在建房求财、祈福求子的时候请地戏队中的“神灵”如关羽、佘太君等去进行“开财门”“送太子”等活动。

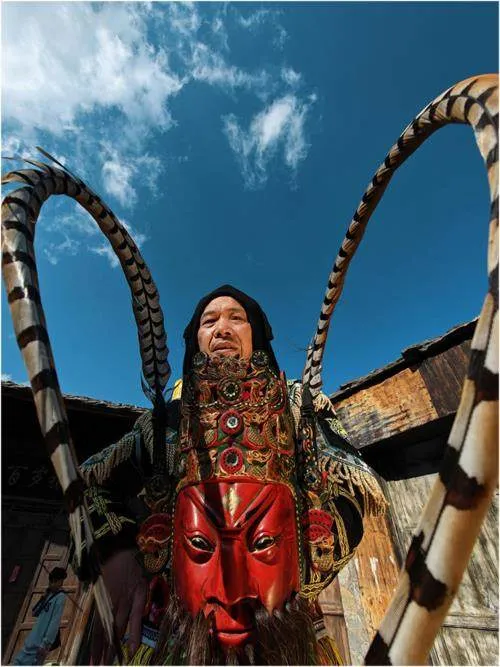

安顺地戏是一种古老的戏剧,其显著特点是演出者首蒙青巾,腰围战裙,戴假面于额前,手执戈矛刀戟之属,随口而唱,应声而舞。其演唱是七言和十言韵文的说唱,在一锣一鼓伴奏下,一人领唱众人伴和,有弋阳老腔余韵,其舞主要表现征战格斗的打杀,雄浑粗犷,古朴刚健。安顺地戏所演的三十来部大书,以屯堡人喜爱的薛家将、杨家将、岳家将、狄家将、三国英雄、瓦岗好汉为主角,赞美忠义、颂扬报国的忠臣良将,内容全都是金戈铁马的征战故事。

汉尼

成都人,“95后”摄影师。热爱旅行、传统文化摄影、人文摄影,长期致力于藏区人像人文摄影。作品刊登于《悦游》《费加罗》、法国milk杂志等。曾获2023年微博影像年荣誉摄影师和2023年OPPO超影像大赛优胜奖等。

拍摄技巧

仰拍的力量

采用仰拍的视角,人物显得更加高大,蕴含着一种超越平凡的力量感。低角度能有效简化画面,减少干扰元素,使主体更加突出,使画面更具戏剧张力和视觉冲击力。

舌尖上的安顺

夺夺粉和冲冲糕

夺夺粉是一种类似火锅但又不同于火锅的安顺地道美食,以其独特的汤锅和丰富的配菜而闻名。安顺话“夺”就是“叉”的意思,取名“夺夺粉”,一是谐音叉子“夺”凉粉沾汤吃,二是亲朋好友围桌“争夺”小锅内的美食。如果在安顺的街头,看见摊位上有把长嘴大锡壶正冒着热气,壶顶上还安了一个木甑,那就是在制作安顺的传统小吃——冲冲糕。其口感软糯,甜而不腻,已有百余年的历史。

河南浚县民间社火

浚县位于河南省北部,这里的民间社火是当地传统的群众性娱乐活动,历史悠久,早在唐宋已初具规模,明清至民国达到成熟,走向鼎盛。每年正月十五、十六的庙会是中国北方最大的一个传统庙会,浚县社火即选定正月十五元宵节和此前的正月初九为出会日。表演形式主要包括舞狮、高跷、秧歌、旱船、竹马、龙灯、抬歌和背歌、抬老四、顶灯、大头舞、散河灯等,演出时观者如云,热闹非凡。浚县民间社火所容纳的民间艺术种类繁多,每年庙会都有近70家社火队3万多人参加表演,观众人数达30多万。

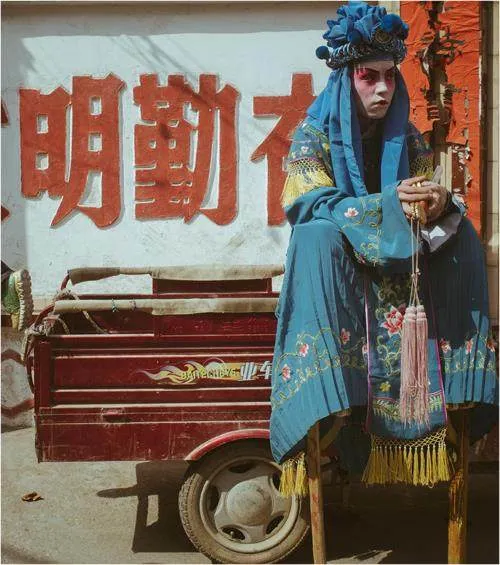

戏中人

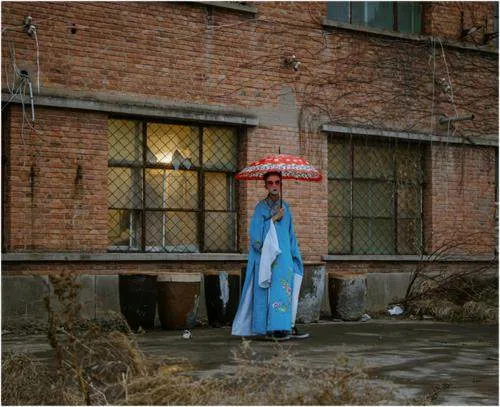

多年以来,中原的社火一直令我存有无尽的遐思奇想。人们把对土地和火的崇拜之情寄托于某种仪式,以求心灵的深层慰藉。那一刻,当地人都化身为戏中的诸神诸仙,载歌载舞,热闹非凡。

我曾多次前往河南,对多地的社火进行拍摄,却并没有选择呈现表演时的情景,而将目光落在带着妆容扮相的个体身上,诸多镜头都来自他们的日常生活空间。

他们的脸上描摹着诸神风采,身上穿着平素衣衫,与身边的环境融为一体。这些寻常的生活场所就是亮相的舞台,他们每天都在粉墨登场,我为他们每天生活的亮相拍照。当每一个有趣的个体呈现在镜头前,我不禁恍惚,我到底是在戏里,还是在现实中?这种多重的生命体验使得他们的身份概念瞬间模糊了。

他们是谁?显然,流光溢彩的扮相已属于他们生活的一部分,那股源自中原的血脉之气,早已在他们心底生根发芽,郁郁葱葱,在这片中原大地繁花遍野。此刻的他们正奕欢腾,勃勃跃动,人在戏中,戏在历史中,一光一影都刻录在这片鲜活的生活情境里。

——汤凌霄

汤凌霄

视觉艺术家,Top20中国当代摄影新锐摄影师。生于江苏盛泽,毕业于南京师范大学视觉传达专业。多年来一直从事摄影及设计工作,现居南京。《离群》《处女座》《有求必应》等作品入选国内外多个影展并获奖,

闹社火

民间社火是春节期间流行的一种民众自娱活动,它起源于古老的土地崇拜和火神崇拜。“社”即土地神,“火”为火祖,是传说中的火神。历史上以农立国的中国,土地用以耕种,火用以烧熟食物和取暖,两者都是人们生存发展的物质基础。远古时期人们凭原始思维认定火也有“灵”,将之视作具有特殊含义的神物加以崇拜,由此形成了崇尚火的观念。从古老的土地崇拜和火神崇拜中产生出祭祀社与火的风俗,随着社会的发展和人们认识能力的提高,这种祭祀仪式中逐渐加入了娱人的成分,最终形成规模宏大、内容繁复的民间娱乐活动。

社火按表演形式可分为造型社火和表演社火两类,以民间传说和戏剧故事为题材,以一个或一组人物展现一个故事,一个故事即为一转社火。人物要画社火脸谱,穿社火服装,持社火把杖。

拍摄技巧

幕后的故事

当大家都热衷于拍摄台前热闹的场景时,我们不妨去关注一下幕后。闹社火的故事,亦是无数非遗传承人的故事,是他们对于优秀传统文化的热爱与坚守。作为外乡人,我们可能无法分门别类精确描述其中的各种角色和戏的名称,但能从中感受这股中原血脉之气的传承。社火不仅仅是表演,更是中原人民生活的写照。

舌尖上的浚县

浚县八大碗

传统的浚县“八大碗”由八道菜组成,包括四荤四素。四荤以猪肉为主,有腐乳肉、小酥肉、扣肉、方肉;四素以皮渣、海带、粉条、豆腐为主,经过独特的工艺制作而成。在浚县,家里的红白喜事或是招待尊贵客人时,八大碗都是不可缺少的菜肴。

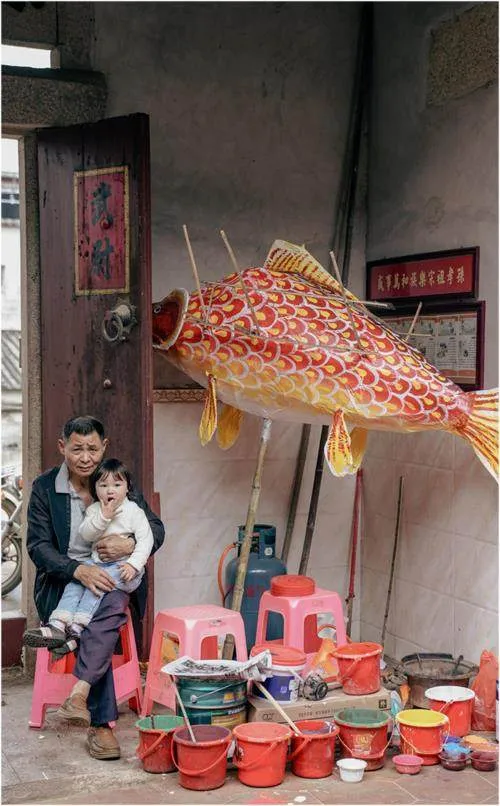

安徽歙县汪满田鱼灯

汪满田鱼灯,是安徽省黄山市歙县里东乡溪头镇汪满田村传统民俗活动,最早可以追溯到明朝。每年农历正月十三至十六,村民以鱼灯游村,以水克火,当地人称为“嬉鱼”。经过六百余年的岁月,斗转星移,汪满田村“嬉鱼”的年俗从未被遗忘,一直传承至今。

鱼灯分为大鱼和小鱼,大的长约7米,小的1米以下,制作工艺十分讲究。制作时以竹片为络,头节、中节腹部置有纵木,用以扛抬。节与节之间上下以绳扣其一点相连,故左右摆动灵活。以绵纸遍糊,彩绘鱼头、鱼鳞及鳍、尾,鱼额头上有硕大的“王”字,金色眼球鼓起,嘴上唇有两根翘八字鱼须,嘴下唇有流星喷管,鱼鳞有黑色、青色、红色三种,一盏鱼灯选画一种。

鱼灯出游时,一盏刀型大扁灯在前引路,灯四面写“五谷丰登”“万民乐游”“国泰民安”“风调雨顺”,后面是两头狮子,边走边舞,威风凛凛。狮后是大锣大鼓,再后面是花灯、鱼灯、五谷灯等。每盏鱼灯后面皆有锣鼓助威,最后是儿童提各色杂灯跟随。

樊丽勇

来自山西太原,“60后”,独立摄影师。近年入选T0P20全国摄影新锐、阮义忠摄影人文奖,早年获得奥地利“奥赛”金奖、上海“郎静山摄影艺术奖”终身成就奖等。

元宵花灯

农历正月为元月,古代称夜为“宵”,所以一年中第一个月圆之夜正月十五名为“元宵节”。我国自汉代开始在元宵燃灯,由此逐渐发展成为一种风俗。至唐代这一风俗更为盛行,“火树银花合,星桥铁锁开”描述的就是长安元宵节的盛况。明代元宵节已成为民众生活的重要组成部分,会连续赏灯10日。清代元宵节是全民共欢的一个民俗节日,赏灯活动中还会燃放烟花爆竹助兴。安徽汪满田鱼灯、江苏南京的秦淮灯彩、福建泉州的花灯、浙江的滚灯……各地的花灯各具特色,是中国非物质文化遗产的重要组成部分。

第三十一届自贡国际恐龙灯会

蛇年春节前夕在中华彩灯大世界内开幕的第三十一届自贡国际恐龙灯会,计划以“灯贺中华气象万千”为主题,用12组特大型灯组、7组大型灯组、200余组中小型灯组诉说中华大地万千气象。其中,作为蛇年自贡灯会的代表灯组——“白蛇回春”备受期待。该灯组以中国民间四大爱情传说故事《白蛇传》为蓝本,打造白蛇青蛇巨型“网红”灯。两姐妹一左一右,白素贞仙气飘飘、侠骨柔情,小青生机勃勃、神秘莫测,仿佛将观众带入那个充满奇幻与浪漫的传说世界。

舌尖上的徽州

鲜甜的臭鳜鱼

在徽州方言里,“鲜腌”一词与“臭”颇为相近,这恰恰体现了徽州人对“鲜”味的独特追求。这是一种用盐腌制,依靠盐和食物产生化学反应,发酵出的一种味道。新鲜食物无法长期储存的从前,徽州人养成了“盐重”的传统,徽菜的风格也由此奠定。将鳜鱼放在木桶里,铺鱼洒盐,最后用石头压住,新鲜的鳜鱼最终会散发出一种似臭非臭的特殊气味。清洗过后,先煎后烧,以笋、肉、辣椒、葱姜蒜协助,臭味消失,转而为鲜,细嚼起来还有种特别的鲜甜。

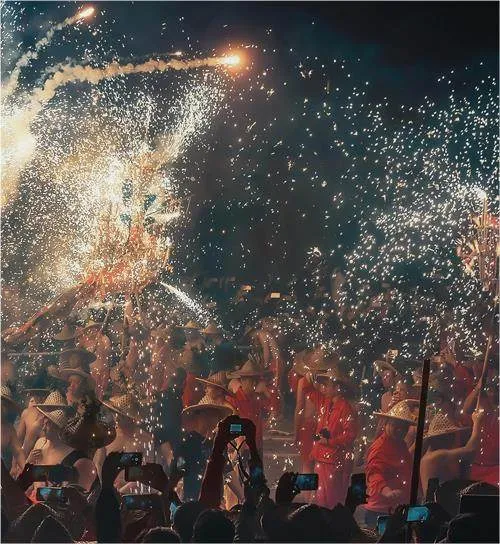

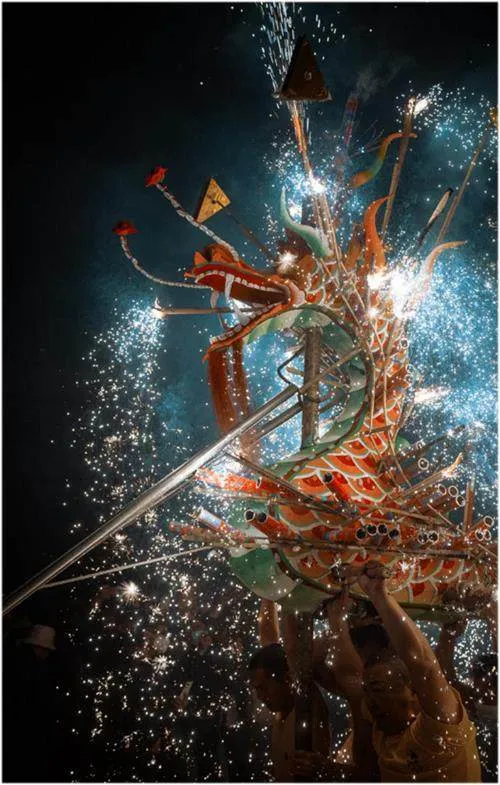

广东丰顺埔寨火龙

埔寨火龙是广东省丰顺县埔寨镇村民闹元宵的传统活动内容,据《丰顺县志》记载,早在乾隆六年,埔寨镇就有火龙表演的习俗。每逢新春佳节,埔寨镇村民便会出钱出力制作火龙,并于元宵之夜在埔寨的龙身(地名)进行表演,以祈风调雨顺,吉利祥和,年年丰收,岁岁平安。火龙舞动时,居住在周边的数万名群众闻声来观,久而久之形成一种民俗传统,世代传沿不绝。

埔寨火龙表演由燃放“禹门”“烟架”“火龙”三个部分组成。“禹门”高6米、宽10米,内装各式烟花,用导火线进行连接;“烟架”高达十余米,以木料搭成,上下若干层,每层有着不同的景观,也用导火线进行连接;“火龙”最早以稻草扎结,缚上硫黄、白硝和木炭制成的火药即成,手法十分简单。经过长期不断的实践,埔寨火龙的制作变得日益复杂,它全长可达35米,内装各式烟花、火箭,外部用纸裱面,绘上色彩后显得精致美观,栩栩如生。制成的“火龙”可以张嘴、吐珠、躬身、摇尾、喷火,舞动时能自动点燃和发射各类烟花火药,造成绚丽耀目的景观。晚上“火龙”表演在广场举行,由火缆队、喜炮队、龙灯队和鼓乐队共100多人配合表演。表演者赤膊上阵,高擎龙头,舞动龙身,摆弄龙尾,边舞边发射出各类烟花、火箭,在穿梭的鱼虾的映衬下,形成蔚为壮观的场面。

埔寨火龙发展至今,已由原来的丈余发展到30多米长,烟架也由5架、7架发展到现在的13架,高15米。其中,失传60多年的“禹门”经重新挖掘后发展为民间艺术。

潮汕阿龍

本名周旭龙,广东揭阳人。热衷人文纪实以及潮汕传统民俗活动,记录每一帧有温度的故事。手机品牌合作摄影师,央视新闻供稿人,《国家非遗》《国家地理》《地道风物》供稿人。

东方巨龙

龙舞也称“舞龙”,民间又叫“耍龙”“耍龙灯”“舞龙灯”,是中国分布最广、影响最为深远的一种民间舞蹈。这种舞蹈具有多样的表现形式,不同民族、不同地域的龙舞,风格迥然不同。

根据龙的造型来区分,龙舞有布龙、纱龙、纸龙、草龙、钱龙、竹龙、棕龙、板凳龙、百叶龙、荷花龙、火龙、鸡毛龙、肉龙等多种形态,龙的形态不同,其舞蹈造型和舞蹈技法也各不相同。中国龙舞的传统表演程序一般由“请龙”“出龙”“舞龙”“送龙”等环节组成。龙舞中蕴涵着开拓奋进、天人合一的文化内涵,是中华民族精神和文化的重要组成部分。

舌尖上的丰顺

汤南面线

汤南面线条形细而长,有“长命百岁”“长长久久”的寓意,寄托着人们对美好生活的向往,慢慢成了丰顺人民日常喜爱的一种食品和各种喜庆宴会的必备菜肴。2012年,汤南面线被梅州市人民政府列入梅州市第四批市级非物质文化遗产名录。

吉林查干淖尔冬捕习俗

查干淖尔冬捕习俗流传于吉林省前郭尔多斯蒙古族自治县的查干湖、月亮泡周边地区。查干湖是中国七大淡水湖之一,蒙古语称“查干淖尔”,意为“白色的湖泊”“圣洁的湖泊”。

东北地区有着悠久的渔猎历史,查干湖向来都是天然的渔猎之地。蒙古族崇拜自然,素有祭天、祭山、祭水之俗。公元1211年,成吉思汗占领金国塔虎城后,特地前往查干湖祭祀,由此产生祭湖仪式。其后在查干湖地区祭湖、醒网仪式逐渐固定化,当地渔民每年冬捕前都要祭网、醒网,久而久之形成神奇的查干淖尔冬捕习俗。

KZphoto

全职广告摄影师,导演,航拍飞手。业余时间拍点感兴趣的各种东西,目前活跃在小红书,喜欢到处旅行。

冰雪渔猎文化旅游节

第二十三届冰雪渔猎文化旅游节将于2024年12月28日至2025年2月28日举办,查干湖冬捕祭湖、醒网、破冰、捕捞,绘就了冰湖腾鱼的最美画卷,演绎着“最后渔猎部落”的远古神话。查干湖龙鱼部落度假区内包含探秘龙鱼市集、腾鱼雪洞奇缘、千年渔猎祈福、冬捕体验和冰上综合比赛互动5个区域,围绕美食、文创、打卡、娱乐四大主题,布置美食市集、铁锅全鱼宴以及鱼货大集等40多项商业业态,设置388米超长雪滑梯以及上万平方米雪花迷宫等20余种娱乐项目。这个新雪季,一起走进松原,品味冰雪渔猎文化!

舌尖上的查干湖

查干湖全鱼宴

查干湖面积盛产鳙鱼、鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼等15科68种鱼类,为制作独具特色的全鱼宴提供了极其丰富的食材来源。世代居住在周边的广大群众,善于制作各种以鱼为主料的菜肴。加之制作所用的鱼类全、菜样多而称“全鱼宴”。其制作技艺伴随当地的渔业生产而发生、发展,是属辽金遗风中的民间技艺之一。2009年,查干湖全鱼宴被列入吉林省第二批省级非物质文化遗产名录。

“吃鱼”如何改变世界?

《鱼宴:人类生存进化史》

本书讲述了人类、海洋与海产长期互动的历史,细数人类“因鱼而起”的文明变迁、经济发展、帝国兴衰。考古学家布莱恩·费根从200万年前,古人类徒手捉住第一只鲶鱼开始,以重大考古发现揭示中国、埃及、罗马、日本等国家和地中海、波罗的海、中南半岛、安第斯山脉等地区的各个文明社会如何在不同的地理与气候条件下,借由掌握海洋与各种鱼类的特性而生存下来。同时,他也立足当下,完整梳理了冰岛海域、北海、纽芬兰岛及新英格兰渔场的兴盛、危机与衰亡,直视人类面临的前所未有的气候与海洋危机。

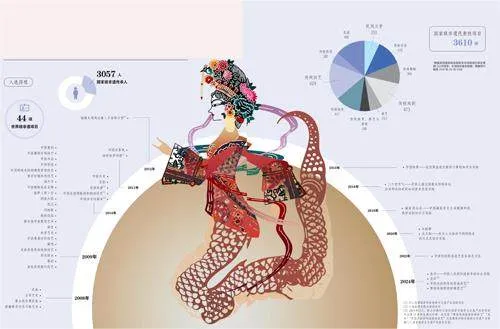

世界第一:44项中华非遗瑰宝

截至2024年12月5日,我国共有44个项目列入联合国教科文组织非遗名录、名册,总数居世界第一。其中,列入代表作名录39项,列入急需保护名录项目4项,入选优秀保护实践名册1项。

了不起的非遗,非遗里的中国年味

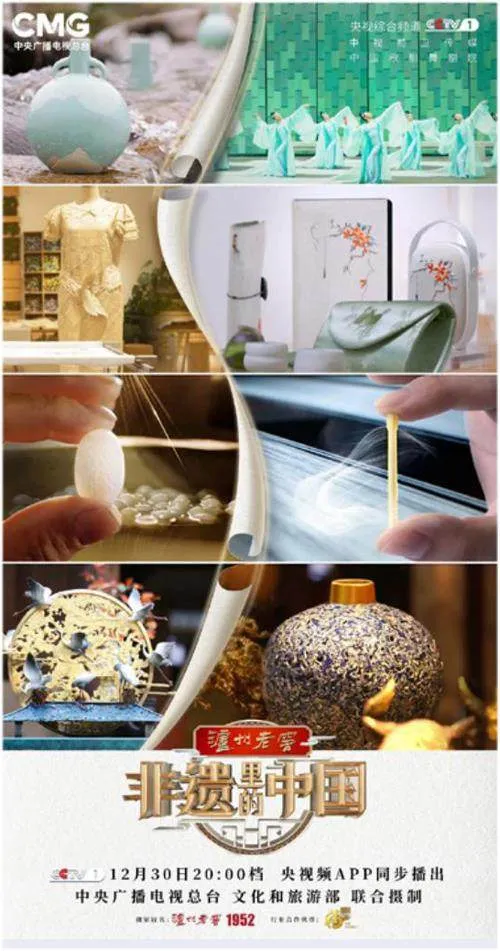

《非遗里的中国》(全2季)

类型:文化节目

导演:叶灵燕

《非遗里的中国》是中央广播电视总台、中华人民共和国文化和旅游部联合推出的文化节目。以“见人、见物、见生活”的理念,走近非遗,展示中华文化的历史底蕴、匠心精神、东方美学、民族韵味和中国智慧,展现非遗在新时代迸发出“亘古亘今、日新又新”的活力。该节目走进浙江、福建、江苏、云南、山西、四川、广东和湖南等各省的古城小镇、历史文化街区、山水庭院,回归非遗发源地,构建非遗文化生态传播场。

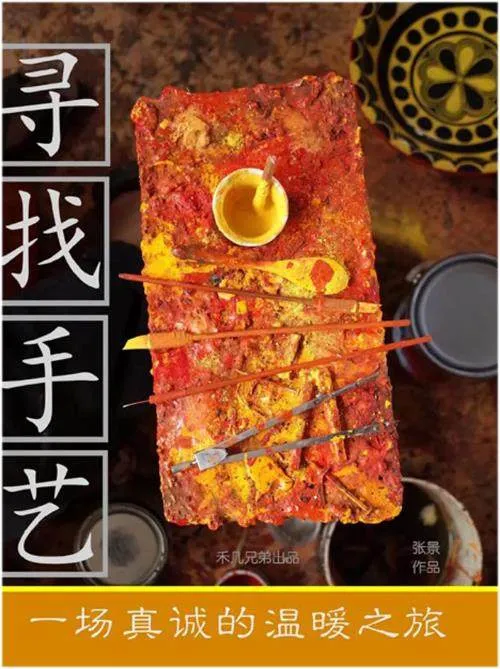

《寻找手艺》(全6季)

类型:纪录片

导演:张景

这是一部行走式的纪录片,讲述三个纪录片的外行,寻找拍摄手艺人的故事。片子没有华丽的画面,没有绝妙的悬念。它只展现真诚,安安静静地和你讲述一系列属于中国自己的、温暖的故事。从情感上,它甚至是一部主旋律纪录片,但它放下以往纪录片的高高在上,而是从个人情感切入,以极强的代入感,带领观众体验一次真诚的文化之旅。在前期拍摄时,这部片没有一丝摆拍及人为导演痕迹,完全没有主流的“专业”架势。在后期讲述角度上,该片大胆采用了风险最大的第二人称。

《非遗有新人》

类型:微纪录片

由江苏台荔枝新闻制作的非遗系列双语微纪录片《非遗有新人》穿越千年文脉,跋涉千山万水,走访全国各地的新生代非遗传承人,将镜头对准“85后”“90后”新生代传承人——苏州昆剧院闺门旦、青春版《牡丹亭》杜丽娘扮演者刘煜,金陵雕版印刷技艺第八代传承人、10年潜心雕刻十万字的王康……记录传统非遗的焕新故事,聆听青春传承的时代之音。

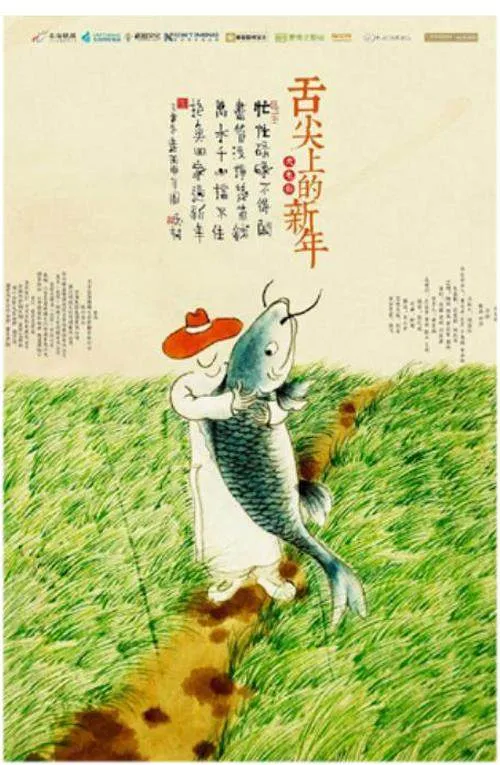

《舌尖上的新年》

类型:纪录片

导演:陈磊、邓洁、李勇

这是一部由陈晓卿担任艺术指导,陈磊、邓洁、李勇联合执导,李立宏解说的关于“重回时间”和“寻找年味儿”的纪录电影。透过中国广袤大地上奇绝的年货食物,串接一个个新年故事,展示东方的文化习俗,用鲜活的镜头语言保存一部民族生活史和文化档案,带观众重寻旧日的习俗和年味儿。

《中国新年:全球最大的庆典》

ChineseNewYear:TheBiggestCelebrationonEarth

类型:纪录片

导演:BillLocke

这部纪录片于2016年2月14日至16日在英国BBC2频道首播,共《回家》《团圆》和《欢庆》三集。该片由5名英国主持人,以直播类节目的形式,在主线故事的发展中穿插与其他地区连线的视频,讲述发生在中国广袤土地上的春节故事和丰富多彩的春节习俗。

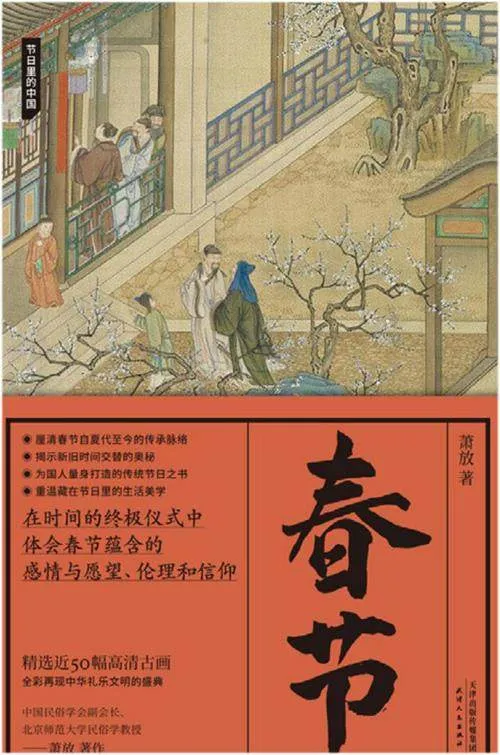

《春节》

作者:萧放

出版社:天津人民出版社

ISBN:9787201175775

《春节》是一部为国人量身打造的传统节日知识读本。春节历史悠久,节俗丰富,是重要的传统节日。在本书中,作者以一年的轮回为切入点,深度剖析了作为中国节俗中最重要节点的春节所蕴含的时间观念,讲述了春节在其三千多年历史中的演变历程,进而以微观的视角,完整再现了一个传统国人从腊月初八到正月十五的完整的过年历程,并在最后综合展示了春节在海外的节日现状。全书精选50幅高清古画,在时间的终极仪式中体会春节蕴含的感情与愿望、伦理和信仰,带你在传统节日里体悟中式生活的时间之美。

《非遗里的中国》(全3册)

作者:日知图书编著

出版社:北京联合出版有限公司

ISBN:9787559665997

这是一套面向9—14岁读者的非物质文化遗产及传统文化科普读物,以图文并茂、深入浅出的方式,介绍了截至2023年10月中国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)的总计43个非遗项目,带孩子领略这些享誉世界的非遗背后,源远流长、博大精深的传统文化与中华民族精神。《非遗里的中国》共分为三册:《千年国粹》,讲述非遗的璀璨成就;《匠心巧思》,聚焦非遗的民族智慧;《薪火相传》,侧重非遗的传承脉络。

气象万千——中国非遗保护实践主题展

地点:中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆

展期:2024年6月7日—2025年6月7日

由文化和旅游部非物质文化遗产司指导,中国非物质文化遗产馆主办的“气象万千——中国非遗保护实践主题展”于2024年6月7日在中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆开展,共展出国家级非遗代表性项目、列入联合国教科文组织非遗名录名册项目100余项,600多件(套)展品,涵盖非遗的十大门类。展览持续至2025年6月,其间将邀请100位国家级非遗代表性传承人带徒现场展演,并通过两条非遗街区、八个体验互动区和十五个多媒体展项,让观众沉浸式感受非遗的独特魅力,彰显中国非遗蓬勃发展、万千气象的积极态势。

过年——春节主题展

地点:中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆

展期:2024年12月21日—2025年3月2日

春节是中华民族最隆重盛大的传统节日,在新年开篇之际,以浓墨重彩之笔,描绘出生机勃发、万象更新的生活图景,展现中华文明的蓬勃精神与美好愿景。2024年12月,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,值此举办春节主题展,通过艺术化呈现与春节相关的非物质文化遗产代表性项目,让观众无论来自哪里,都能在此感受到家乡的年味,以春节展现出中华民族可信、可爱、可敬的形象。