多维视角下的探索与表达

孙志军

敦煌研究院艺术研究部副部长、研究馆员,兼任中国文物学会文物摄影专业委员会理事

从历史物质性到摄影史学

2024年,我基本上按照计划完成了长期摄影项目“敦煌汉长城”的拟定工作。虽然这个项目我开展了有二十多年,但随着对汉长城和丝绸之路的系统性认识,以及对摄影如何兼具学科性和艺术性的不断思考,我的摄影实践也在不断地调整。过去,我是站在摄影师的角度思考问题,比较注重艺术化地表现汉长城本体,现在,我是站在文物工作者和研究者的角度思考所要拍摄对象的“历史物质性”、文物本体的价值和意义、最终呈现摄影作品的历史意义和现实启示。随着我对景观考古学的学习,我认识到地理环境对敦煌汉长城的形成和空间分布具有重要影响。我以影像史学的笔触,借用文物摄影手段,在形象历史的规范下,借用今天史学界流行的“以图证史”理念与方法,以镜头语言和作品,客观而真实地呈现如利箭般穿行于戈壁荒野的汉代长城。

2024年10月,我在富士上海X-SPACE举办了摄影展“凿空”,它是“敦煌汉长城”摄影项目的阶段性总结。以作品《敦煌汉长城·博望隧》作为展览的终章,表达了我对张骞不惧畏途出使西域的致敬。

2024年6月,我去了阿富汗,在复苏的时期考察了FilKhana和Haibak两处石窟,历经6年完成了对阿富汗主要石窟寺的拍摄,我很开心。

2025年,我的拍摄还是集中在敦煌,构想的主题是一位探险家。

孙一冰

自由摄影师,从事纪实摄影与艺术摄影领域

摄影项目、国际展览与新篇章开启

2024年年初结束了长达一年的拉丁美洲环行,回国后马上收到了A4美术馆制作完成的名为《交响梦》的摄影书,同时也完成了拉美之行名为“混血大陆”的作品后期整理与编辑。同时,在国内完成了“混血大陆”相关内容的五个展览,包括三个个展与两个群展,自己也没想到这组作品竟然可以在如此短的时间内与大家见面。

同时,之前的个人项目“在公园”也举办了两个个展,值得一提的是很荣幸在7月收到日本SOMSOCGallery的邀请,“在公园”以“公园奇谭”之名举办了在日本东京的首展,并出版了同名摄影书,很开心让更多的日本朋友看到了这组作品。其中两幅作品也有幸被东京大道美术馆的创始人都筑响一先生收藏,我也顺利成了SOMSOCgallery的签约艺术家。

被日本的画廊与有声望的艺术家厚爱真的是受宠若惊,也对东京产生了浓厚的兴趣,想更深入地了解日本社会,下决心开启了在日本的个人摄影项目“制服AB”(暂名),目前已经多次前往东京拍摄并得到了比较满意的成果。

Links

B站UP主,摄影师

摄影中的“意”与情感的具象化

我是Links,一个热爱摄影,并以此为生的人。今天想跟大家分享我今年对摄影新的感悟,希望能够对你有所帮助。

9年前,因为对摄影疯狂的热爱,我拿起相机,就再也没放下过。刚开始飞速学习各种拍摄、构图、后期的知识,并不断地实践、测试,那时候为了练习PS,一张图甚至可以修5个小时,放大看每一处细节,不断追求所谓的“完美”。

一路走来也换过很多台相机,不同品牌、不同偏好,有高像素适合静态摄影的,也有稍微专业一点的电影机。也因为大学进入摄影系,和胶片摄影结缘,用过大大小小不同的135相机、120相机,甚至还有4X5大画幅相机。所以,即使毕业两年多了,在摄影创作的时候也经常拍摄120胶卷。

其实,在学校的时候老师就会问,大家为什么报摄影专业。而我一开始就有很明确的答案,因为热爱。对器材的热爱,对摄影本身的热爱,让我选择了这个专业。这个理由非常纯粹,但随着我渐渐成长,觉得这个理由还不够具体。

我是一个被对摄影的热情推着走的人,因为太过于喜欢,以至于形成了靠直觉按下快门的习惯。这种感受很奇妙,当你在一个合适的天气,来到合适的地方,发现了刚好打动你的场景,于是情不自禁地举起相机,按下快门。所以也经常有人说,我拍的照片并没有什么特别,其他人去也一样能拍出来。这的确是事实。

那假设我们都在同样的条件下,拍出了类似的照片,甚至可以用AI生成一张内容、构图都类似的照片。那我相信,即使形式和表象相似,但我们拍摄这张照片的思考一定是不同的。

所以,我认为这一定是一张照片最有价值的部分。

刚好现在正在筹备《雪之国》这本画册,要进入最后阶段的拍摄了,所以,今年我好好思考了,我为什么会情不自禁地拍下这些照片,其中的本质是什么呢?

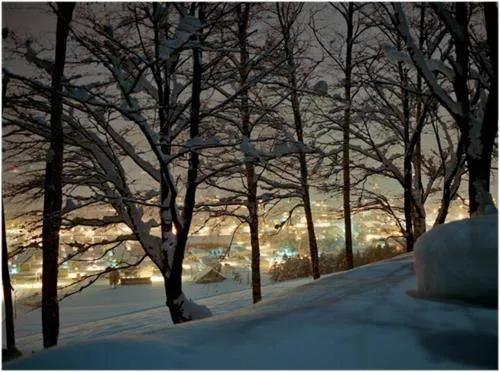

举个具体的例子,在《雪之国》这本画册目前已有的作品里,我拍摄了在北海道旅行时,被不同的雪景打动的瞬间,有已经被厚厚的积雪染白的路面上碾过的轮胎印记,也有透过树林的缝隙看到北海道小镇的夜景。这些都不是能够一眼吸引人的震撼风光大片,但却深深地打动了我。闭上眼,我仿佛可以感受到北海道刺眼的冬日阳光,和北星山展望台的阵阵微风。

我能通过这些照片,去感受到雪之国的一草一木,甚至感受曾在那里的每一次冷冽的呼吸。

我想我找到了拍摄这些照片最本质的答案。

这些照片蕴含了我的“意”,它不仅仅能展示出我在雪之国曾经看过的风景,更能传达我当时站在那里的感受。飞着雪花的海岸蓝调时间,雪花穿过我的衣领,越过灯塔,飘向朦胧的海岸线。

所以,现在摄影对我来说,既是我生活的一部分,也是我心中“意”的具像化表达。

廖泽楷

毕业于英国创意艺术大学摄影系,获文学硕士学位。现为高校摄影教师

建筑与山水的现代对话

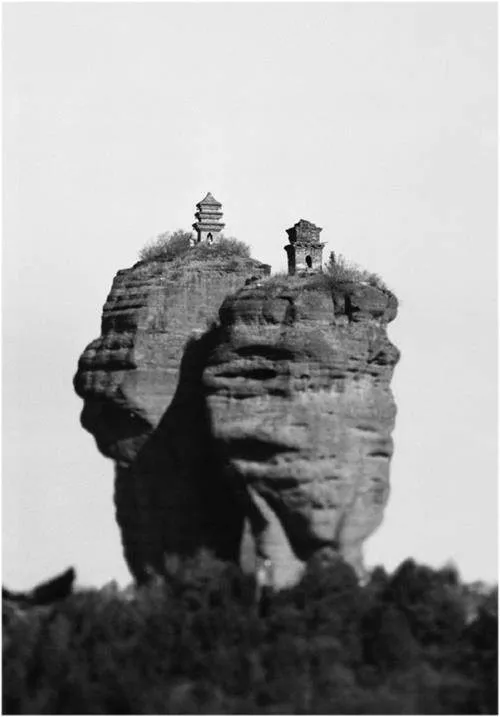

2024年,我为国家艺术基金培训创作的年度项目《林壑藏风》,尝试以中国古典及现代建筑为核心,通过高精度现代数字摄影技术,融合中国传统山水画的精神与审美观念,探索建筑在现代社会与文人山水世界中的属性和作用。我在作品构思与完成中借鉴了如宗炳“澄怀味像”的山水理念,以“天人合一”和“情景合一”为核心,表现出人在城市景观中的缺席与存在感。作品以远观对视的方式呈现出新的视觉奇观,不仅展示了建筑与环境的和谐关系,还通过对传统文化精神的现代解读,引发观者对历史、文化及现代社会关系的深刻思考。

在2025年计划进行1-2次的驻地项目,除了继续关注当地自然环境以外,也打算尝试基于当地特色文献等,对一个具体的城市或者空间范围进行素材采集,并结合拼贴等方式完成新的创作。在最终展呈上计划以巨幅尺寸结合画中画的方式进行细节的具体表现,使得图像本身具有更强的视觉张力以及可被阅读的空间。

CHIARAYE

商业美食摄影师

从迷失到启程,重新定义摄影

在过去的十年里,我的摄影事业一直在不断成长,总是迎接新的挑战。然而,2024年,一切发生了变化,商业摄影行业急剧放缓,我的事业第一次停滞不前。最初,我不知道该如何面对这种转变,经过多年的成功,我突然感到迷失,缺乏灵感,也不确定下一步该怎么走。

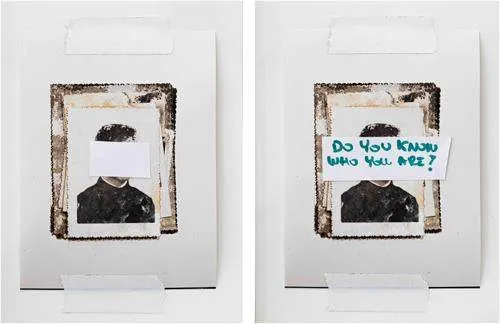

现在回头看,我意识到,这段停顿的时光正是我需要的。它给了我反思的空间,让我重新思考为何最初会爱上摄影。多年把它看作“工作”之后,我重新发现了它更深的意义:它不仅是工作,更是自我探索和理解世界的工具。那种久违的兴奋感,重新通过实验回到了我的创作中。我开始探索人工智能,同时也被古老的印刷技术吸引,这两者看似对立,却激发了新的灵感。我开始尝试将古老与现代结合,或反过来。虽然一些作品看起来不再是传统的照片,但它们依然源自摄影。我明白了,创作不需要追求“完美”,重要的是表达真实的感受。

我也开始与富士胶片合作,探索“摄影疗愈”的概念,这让我更深刻地理解图像的情感和治愈力量。

这些作品是我实验的种子,代表着新的开始,我期待在2025年,能够创造出什么新作品。摄影对我来说,不仅仅是一份职业,更是一次个人的旅程。我像学生一样重新找回了学习的乐趣,探索的激情,犯错的勇气,以及拥抱未知的自由。这一年让我明白,成长并不总是向前推进。有时候,回头看或停下来,反而能带来最深刻的发现。放下期待,拥抱实验,我们能重新找回创作的真正意义,不仅仅是为了别人,而是为了自己。

于家睿

摄影师,策展人

理论与创作并行

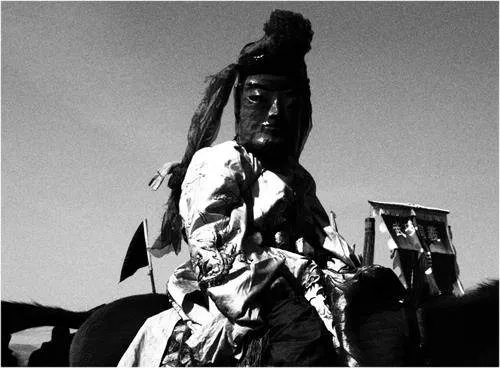

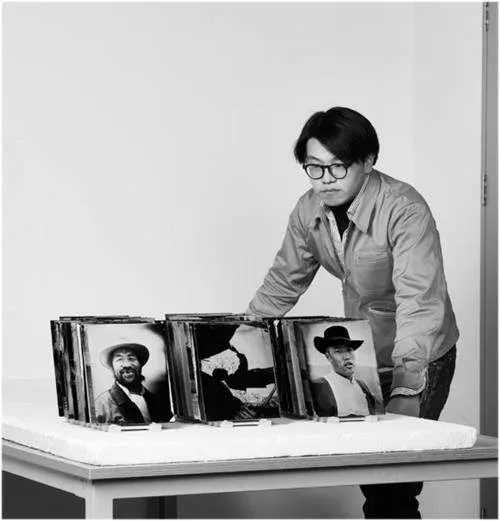

2024年,我在摄影领域的工作主要有三个方面。第一方面的工作,是把最多的精力放在理论评论方面。截至年末,全年发表文章共26篇,其中《中国摄影报》15篇,《人民摄影报》6篇,省市党媒5篇,涵盖摄影史论、理论、评论多个方面,字数逾7万字。2024年初接受《中国摄影报》专访时许下的全年工作规划看来是成功兑现了。第二方面的工作,主要是参与平遥国际摄影大展“第二届摄影手工书年展”的相关工作,除了担任论坛学术主持之外,还担任了评委,真正深度地参与到手工书作品的评选中,对手工书在国内的发展情况、当下形态、未来方向有了更为清晰的认识。第三方面的工作是坚持摄影创作,我认为摄影师必须保持作品的积累和更新,这是真正有长远意义的事情。2024年新拍摄的作品是《固义傩戏》,因为傩戏属于汉族文化符号,是中华民族“两河文明”的一部分,这一文化传承了几千年依然兴盛,且保存着完整的、原汁原味的形态,实属不易。我选取了作品中的10幅参加了法国巴黎PX3摄影奖,获得了铜奖,《中国摄影家》杂志也对这组作品进行了新媒体的推送,算是一个初亮相。而代表作《雁门关外是故乡》入选了北京国际摄影周“永远的风景—全球青年影像艺术100展览”,这也是山西雁北古长城遗迹与百姓生活方式的再一次重要亮相。

林舒

自由摄影师

从混乱到清晰,稳步推进与创作探索

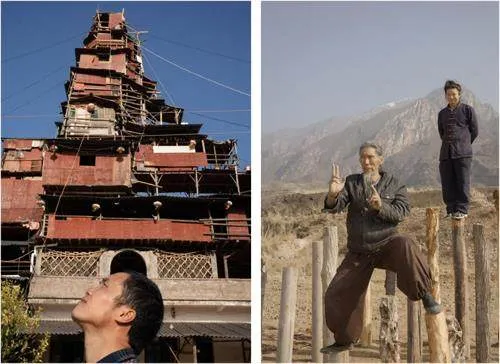

2024年从混乱的状态中逐渐恢复,像是一杯被搅浑的水开始沉淀,清澈了一点儿,尝试给自己建构一种具有更稳定内核的生活模式,理清一些杂乱的念头,尽量让每一件事情能有计划地推进。拍摄的工作主要还是以《塔》这个系列为主,已经到了尾声阶段,今年去了河南、安徽,以及浙江、河北的局部地区,明年再走几个地方应该就可以完结了。另外,正在拍摄的是一组关于老家福建的作品,断断续续地也进行几年了,每次回家就会拍一阵子,使用了120和135两种不同的相机分别拍摄彩色和黑白,两种不同的拍摄方式有一些不太严格的差异,黑白的带有较多私人情绪的角度,彩色的则更偏向纪实景观一些。今年参加了几个展览,不知是因为巧合还是大环境发生了细微变化的原因,无一例外都是官方或学院背景的展览,没有参加画廊或其他私人商业空间的展览,依次是广州美术学院美术馆的“‘重构’:当代摄影与中国传统”,洛阳“魏坡·游春大集”,中国美术学院主办的在大阪的展览“青山行不尽”,由中国驻英国大使馆文化处主导的在伦敦和广州的展览“海丝回响·石头记”,以及广东时代美术馆的“相地堪舆”。出版方面,原本有好几本书在筹备之中,包括我在拍塔途中写下的游记,已经基本完稿,但暂时都搁置了,现在谈“独立出版”可能不合时宜了,既然做书的空间如此狭窄,我最近打算根据自己的照片手绘一本“书”。

蔡山海

纪实摄影师

环游中国,摄影与心灵探索的跨越

生命的意义到底是什么?在过去几年中,我频繁地自问。回想童年时期,常常光着脚在田野乡间处处走;长大一些,骑着车探索城市边缘是少年的日常;再后来去了外地求学,各路公交都曾漫无目的地坐过无数遍。接触摄影的这些年,想着早晚有一天要把中国好好转转,这来自与生俱来的好奇。

环游中国——原本是2019年的计划,近些年经历过疫情与现实捶打,我不再是二十多岁的少年。可心底的愿望还记得吗?于是在今年年初,以“破罐子破摔”的心态结束了收入可观的工作,开着一辆十年的老车,从江苏出发,开始了自己延迟四年的人生计划。1月7日出门,12月23日回到了故乡。在路上的时间超过了三百天,自驾里程过八万公里,经过了九十三个地级市二十个省份。一月在广西寻溶洞、二月湘鄂遇冻雨、三四五月过中原反复穿太行,夏天在祁连山脉被晒伤,冬天又走了遍河西走廊。

走了足够多的地方后才发觉,看过的风景、遇到的人都像一面面镜子,在这片历史悠久的土地上不停地震荡着我内心的深处。关于生命的意义,仍旧没有答案。只知道,还是要一意孤行,赤诚地燃烧。

王曜一

画家、摄影师

摄影与传统艺术的交汇与探索

2024年对我来说是关键且充满变化的一年。最大的变化就是我在上海美兰湖区域建立了自己的工作室。今年上半年我游历了很多城市,从中国最北的黑龙江地区,到两广、海南、云贵川地区,再到浙江台州的古越国遗迹。在这个过程中,我看到了不同民族的艺术语言以及古老的文化,这使我获益良多。因此,我把更多的精力放在了寻找“摄影与传统艺术的交汇点”这一目标上。比如,微距摄影《瓷缘》系列就是在绍兴上虞地区从中国最早的青瓷龙窑获取灵感创作的超微距摄影系列。

在下半年,我把更多的时间放到了绘画以及文化研究上,比如,一些“非遗”的传承技法等。而我在机缘巧合下接触到了许多佛教文化与绘画,使我获益良多,并以此开始新的创作。在这个阶段中,摄影和绘画的结合更加紧密。摄影的客观性在我的研究过程中给予我极大的便利,尤其是超微距镜头的运用,则给了我更加多元化的观察视角。未来我的工作重心则是新的绘画系列,以及正在进行的一些文创设计工作。摄影则更多的是对我的创作进行辅助,并在这个过程中发现一些全新的可能。

雷骏豪

北京电影学院学生

湿版创作与旅程探索

2024年是我创作最高产的一年。每次到暗房,掂量一下这一年拍的湿版、输出的照片,这一年过得蛮充实的。

《怒江》系列湿版作品是2024年的创作重心,这个系列源于我对怒江自然风光与当地人文的深刻兴趣。拍摄这组作品的一个月时间里,是我2024年最松弛的一个月,没有太多信息可以打扰到我。从源头到中缅边界,开车行驶了7000公里,每晚在车里睡不着觉,只能透过天窗看着天上的星星,熬到太阳刚刚升起,再睡到中午太阳烤得车内燥热,有时候只能在车里自言自语。但好在每天都会有人在某个地点等着我来拍。

路上发生的故事很多很精彩,计划2025年初编辑好关于这段旅程的画册,和大家一起分享。

年末的一个月,我又开始了第二个湿版系列作品的拍摄,拍摄对象就是我在学校认识的朋友,把认识的每一个人都拍一遍,然后储藏起来,让照片自然发酵。

希望2025年能继续去走走、看看、拍拍。

宋词

摄影师

探索、挑战与自我和解的平衡

2024年总结:亢奋、焦虑、迷茫交织的一年,努力跳出舒适圈,接触新的形式、拍摄新的题材、接受新的挑战,在平面摄影与广告导演两个工作身份中找到平衡。疲惫也时常痛苦,但也学会逐渐与自己和解,摸索自己想要什么,要走什么样的路。

2024年新购入摄影设备:富士X100VI。偶尔带上轻巧的小相机来一些随心所欲的扫街,感觉真的很美妙。

2025年展望:希望踏踏实实沉下心来,能够策划拍摄一组自己真正想拍的创作。

史博

网名:大木,做一个认真记录生活的人,用影像的方式留住昨天

山与人、故事与记忆的交织

这是关于一座山以及山下的故事。我来到这里生活了两个月,在这两个月里,我以客观的角度去记录拍摄我所看到的一切。在这里我经过这条村间小道差不多也有上百次了,这条小道是我步行进山和到村里去的近道,虽然说是近道,但其实也不近,因为我只是想在这条小道上遇到昨天或许前天认识的阿公阿婆,然后为他们在那里拍下一张照片。

在这段时间里,我也去过当地的老师那里了解这座山、这个村子,这里的故事。在他们当地老师口中得知,这里的老师也被称为东巴。东巴在这里是世代相传的祭祀和先生,因为他们负责为后人用他们的古老语言去讲述属于他们的故事,同时也用古老语言去祝福和祈祷。

在每一座拥有名字的山下,都有属于这座山的故事,同时这座山也在庇护养育着这里的人们,这里的人们也尊称它为欧鲁(玉龙雪山)。这个项目是一个长期的项目,希望未来在合适的时间有机会以展览的方式、以画册的形式和大家见面。