蛇年话蛇

农历蛇年来了。作为中国传统十二生肖之一,蛇紧随龙后,通常被称为“小龙”。蛇脱下的皮叫蛇蜕,也被称为“龙衣”。中国农历二月二是惊蛰后万物复苏的时节也是蛇结束冬眠的日子,被称为“龙抬头”。这一次,我们就一起追寻文物中的蛇文化。

十二生肖,又叫属相,是中国与十二地支相配以人出生年份的十二种动物。湖北出土的秦简中有一篇《日书》,其中记载:“子,鼠也;丑,牛也……”可以推测先秦时期就已经出现了十二生肖并广泛传播了。汉代之后,十二生肖主题的器物主要作为随葬品生产,以墓志、铜镜、陶俑居多。

石刻墓志是我国古代丧葬礼制中最重要的随葬品之一,它是置于墓道或墓室用来记录墓主身份生平的随葬品,因此墓志上的装饰花纹通常含有吉祥祈愿并保佑逝者安息的寓意。十二生肖的题材,在唐代也经常出现在墓志花纹中,如唐太宗昭陵及其陪葬墓总共有一百九十余座,现存的46件墓志中,边饰为十二生肖的有15件,图案位于墓志四侧面,动物均为原型,雕刻风格华丽端庄,栩栩如生。

西安市东郊郭家滩出土了一面隋代四神十二生肖镜,镜背内区装饰青龙、白虎、朱雀、玄武四神图案,外区纹饰分为12格,每格各置代表十二时辰的生肖动物图案,这种类型的铜镜在隋唐时期有大量出土。因为十二生肖还代表着十二时辰,因此这种铜镜也称为十二时四神镜。

十二生肖俑主要分为两种形式,一种为兽首人身,主要流行于盛唐时期,这种俑除了代表十二干支十二时辰,有时还在墓葬中指代方位。比如,湖南湘阴唐代墓葬中出土了一套生肖陶俑,均为兽首人身造型,这些陶俑被分别置放于墓壁四周的小型壁龛内,就是用来表示方位。唐代以后,逐渐转变为人物手持生肖,或者冠帽呈生肖状的形式。宋代以后,十二生肖俑逐渐减少,清代圆明园海晏堂前大水法十二生肖兽首铜像,则是十二生肖俑演变后的产物。

蛇在十二生肖中排第六,在中国的传统文化里,是一种神圣和妖气并存的生物,在上古时期,人类既崇拜蛇,又畏惧蛇,许多氏族都用蛇作为自己的图腾,也产生了许多流传至今的神话。

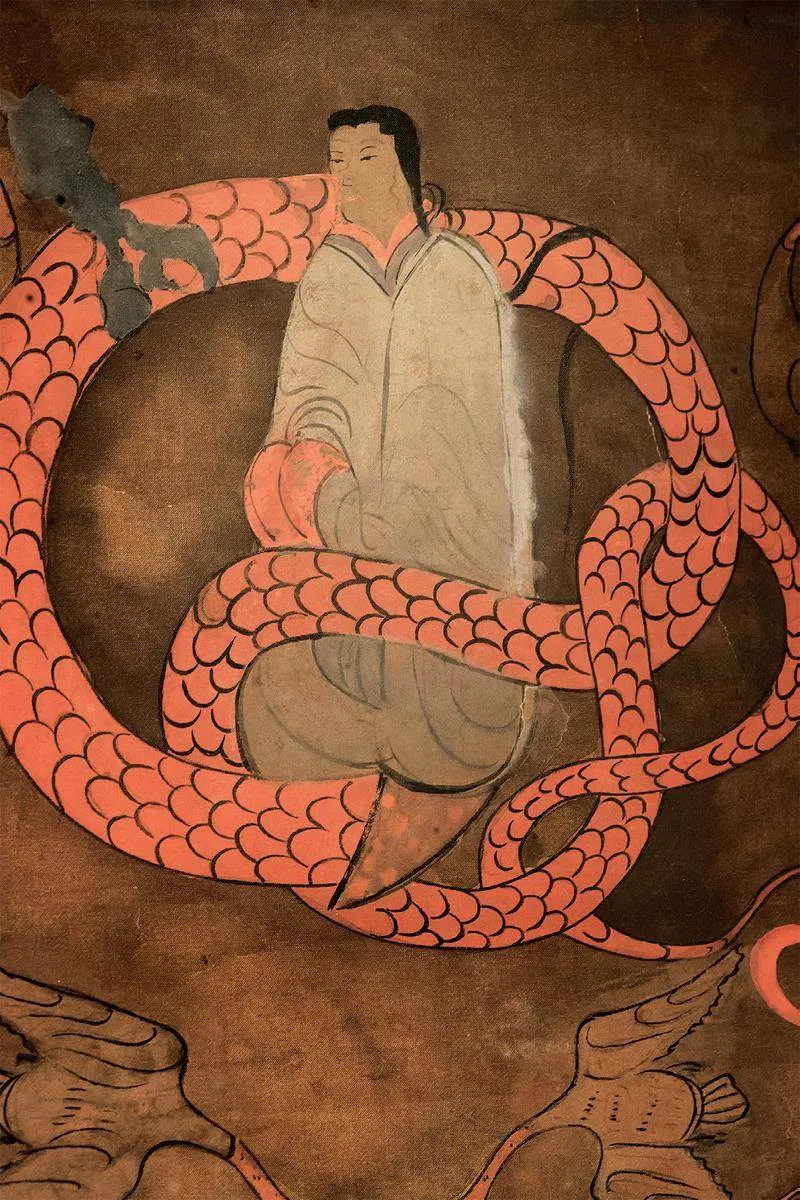

在古代的神话中,蛇形或者带着蛇类特征的神灵,在上古神话中比比皆是。与蛇有关最有名的神灵应该是女娲和伏羲,两位大神都是以人身蛇尾的形象出现的。1965年新疆阿斯塔那出土《伏羲女娲图》中,人身蛇尾的女娲和伏羲上身相拥,下身蛇尾互相缠绕,女娲手持规,伏羲手持矩。二神头上部绘日,日中有三足鸟,蛇尾之下绘月,月中有玉兔,周围绘制星辰星宿。从汉代开始,这种形象的伏羲女娲就频频出现在画像砖上,专家们对这幅画的解读多种多样,上到古人的宇宙观,下到繁衍生息,甚至还有人联想到DNA的双螺旋结构,不一而足。

马王堆1号墓出土的T型帛画描绘了当时楚人对于天国阴间等地方的想象,帛画最上部分是《天界图》最中心的图案是一个人面蛇身的神灵,左面为月亮蟾蜍,右边为红日金乌,据《山海经》记载烛龙是人首蛇身的神灵。《山海经·大荒北经》:“西北海之外,赤水之北,有章尾山。有神人面蛇身而赤,身长千里。直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明。不食,不寝,不息。风雨是谒。是烛九阴,是谓烛龙。”图画上的神明蛇身而赤,两侧用日月代表明晦,正好符合神话记载中烛龙的形象。

除了女娲、伏羲和烛龙,蛇形的神灵中,蛇形的恶神也有很多位,《神异经·西北荒经》载:“西北荒有人焉,人面朱发,蛇身人手足,而食五谷禽兽。贪恶愚顽,名曰共工。”共工作为水神最广为人知的事迹就是撞倒了不周山,“天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉。地不满东南,故水潦尘埃归焉”。

天柱被撞断的结果就是大洪水的肆虐,而后在民间传说中,蛇与洪水几乎就成了绑定关系。在民间神话中,大蛇修炼有成化蛟的时候,会借助水势冲入山川大河之中,在大洪水时,大蛇趁着洪水跃过龙门,就叫“走蛟”;在洪水多发的地方,石桥桥底下通常会倒插着一把大刀或大剑,刀尖剑尖朝向桥下洪水,人们认为作恶的蛟龙无法穿过这样的石桥,以此祈求洪水的平复。贵州镇远古镇中有一座始建于明洪武二十一年(1388年)的祝圣桥,这座桥下面就挂了一把剑,当地传说是张三丰留下的斩龙剑,还流传着张三丰修桥和斩妖除魔的故事。另一个跟蛇和洪水有关的景点更是家喻户晓,也许许多人没有去过镇江,但水漫金山寺几乎是每个人耳熟能详的故事,故事里的白娘子和法海斗法,也是掀起了滚滚洪水,可见大家对蛇仙的最大印象就是:能掀起洪水。

这些蛇形神灵的出现和传播,最早是源于上古时期对于蛇图腾的崇拜。《列子》中记载:“庖牺氏,女娲氏,神农氏,夏后氏,蛇身人面,牛首虎鼻;此有非人之状,而有大圣之德”。夏后氏,指的是夏代的君王,可以认为夏代曾经可能以蛇作为重要的图腾之一。在近些年关于二里头遗址的考古工作中,也发现了相关的实物证据。河南驻马店杨庄遗址出土了一件二里头文化二期的陶鼎残片,鼎的腰部环绕了一条陶蛇,传说夏禹曾收九州之金铸九鼎于荆山之下,以象征九州,并在上面镌刻山川河流、奇禽异兽、神仙鬼怪的图形,教导子民在山泽劳作时防止被野兽鬼怪伤害。因此鼎就从一般的炊器而发展为传国礼器,商灭夏,九鼎迁于商都亳京;周灭商,九鼎又迁至周都洛邑。也因此,后世建国都被称之为“定鼎”。鼎与蛇的组合,意味着蛇的形象在夏代应该是较为崇高的,偃师二里头也出土过刻划蛇纹的陶片。二里头的陶器上,刻划塑造动物花纹的情况很少见,或许是当时人们的神蛇崇拜在某种形式上的反映。

商周时期青铜器铸造水平达到巅峰,但中原地区以蛇作为主题的青铜器极少,这应该与商代不再崇尚蛇有关。蛇的造型主要作为局部装饰,比如新干大洋洲提梁方腹卣,提梁两端为龙首,一条S形蟠蛇联系盖和钮,蛇头口咬一环,环中孔洞以插销与盖连结。蛇尾勾于提梁的环系。造型奇特,纹饰极为精美。

到了西周时期,青铜器上的蛇纹极少出现,直至春秋战国时期蛇纹则以蟠螭纹等形式再度出现。特别是吴越地区,因为地处南方,蛇虫常有出现,因此在当地的出土文物中,屡屡发现蛇的踪影。鸿山越国贵族墓出土了一件极为精美的蛇凤纹玉带钩,这件玉带钩,钩首如同蛇头回望,双目圆睁,蛇身阴刻鳞纹,钩身扁平,以四条长蛇盘绕穿过中心玉环作为主要纹饰,其外框透雕四凤。这枚带钩没有使用过的痕迹,并且与同时出土的玉覆面一样也是单面纹饰,应是专门制作的葬玉。这件玉带钩上的蛇凤纹极为罕见,与玉覆面的龙纹一同代表了吴越地区最高等级的贵族身份。同样,在巴蜀地区,蛇,有着不同的文化意义。在四川成都金沙遗址祭祀区出土了一件石蛇,这条石蛇身躯盘曲,嘴巴大张,嘴内涂朱砂,在出土时,石蛇一般和石虎、跪坐石人像、石璧伴存,说明这种样式的石蛇,很可能是古蜀国祭祀时重要的祭祀用品。

古代贵族除了陪葬玉帛,还会陪葬陶俑替代了殉人陪葬。在古人的陪葬的陶俑中,除了人物、动物、镇墓兽这一类常见的样式,还有一些样式奇特的俑,流行在特定的历史时期——双人首蛇身陶俑就是其中的代表。这种俑最早出现在临淄的北齐武平四年(573年)的崔博墓中,主要流行在唐至五代时期,在扬州萧皇后墓、以及南唐二陵中,也有出土。有专家认为这种形象代表了伏羲和女娲,也有专家认为这是《大汉原陵秘藏经》中记载的“墓龙”。比较可信的说法之一是在宋元时期这种形式的陶俑应被定名为“地轴”或“勾陈”,广东海康元墓出土的一件双人首一蛇身陶俑旁题铭为“地轴”。地轴在这里,应该就是《唐六典》中记载当时丧葬所用明器:“当圹、当野、祖明、地轴、鞑马偶人,其高各一尺”。以及《宋史·礼志二七》中“入坟有当圹、当野、祖思、祖明、地轴、十二时神、志石、券石、铁券各一”中的“地轴”。

现代社会对于蛇的信仰和崇拜,在关外和西南重重群山中仍然生机勃勃地存在发展着,蛇这种既神圣又可怖的形象,也将随着传统文化的再次复兴,继续存在并延续下去。