最好的相遇

一

发现女科学家王锐,是在冯源把旧书从废品站买回家后的第十天。

冯源生活在南京。2024年10月8日下午5点多,她原本打算去家附近的蔬菜店。

一辆停在小区内道路边上的三轮车,吸引了她的注意。车身很脏,蒙着经年累月堆积的灰尘和泥垢。车斗里是两个敞开的麻袋和散落一车的书。车斗的角落里,斜躺着一本小小的《莎士比亚戏剧故事集》,红色的封面格外引人注目。冯源一眼便看到了。仔细观察后,她才发现这辆车是回收废品的。

冯源情不自禁地走上前去翻看。她很难不被这样的场景吸引。她喜欢读诗歌,偶尔还自己写诗,买了许多本诗集。

这些生活里无人问津的角落,是冯源生活乐趣的重要组成部分。

虽然从事外贸工作,但比起和人交往,冯源更善于和物打交道。她认为生命中的每次邂逅,都是宇宙的赠礼。冯源和这些旧书的相遇,便始于这样的机缘。

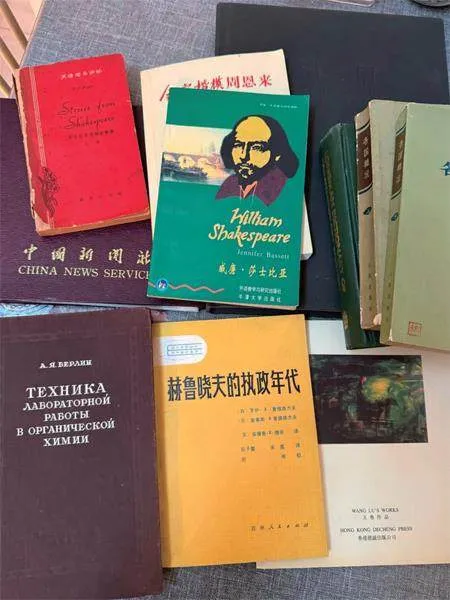

走近后,冯源发现车斗里不只有诗集,还有杂志、画册和各种小说。杂志数量最多,都是医学领域的。除此之外,还有好几本词典,俄语词典的数量最多,其次是日语、英语的。

三轮车和麻袋都很脏,麻袋里的一些书被脏污的液体打湿了,她没怎么碰,只挑了其他还算干净的书翻阅。书有些年头了,翻开后一些页面还有折角,许多段落下还画着密密的横线,满是以前读它的人做的标记。翻着翻着,她的动作变得越来越小心。

在一本墨绿色封皮的书底下,冯源发现了一沓手稿。那是一沓很薄的格子纸,有40多页,应该有些年头了,页面已经发黄,固定这些手稿的订书针和回形针已经生锈。纸张上写得满满当当,写的大多是专业名词和公式,冯源看不懂,只觉得那应该是和医学相关的内容。这样的手稿,冯源从书堆里陆陆续续翻出了十几沓。

在当今这样一个电脑如此普及的时代,冯源仍保持着每天手写日记的习惯。在日记本中,她常常赋予事物灵动的想象力。对文字的依恋,使得冯源对这些被当作垃圾丢弃的手稿产生了不忍之心。她知道在这些白纸黑字背后流淌的是时间和心血,即便它们出自一个陌生人之手。

废品回收车散发出难闻的气味,虽然令人难以忍受,冯源却无法离开。这些字太好看了,她几乎能想象出手稿的主人写下这些内容时,一丝不苟的模样。

冯源决定买下这些手稿。她又挑了十来本干净的、自己感兴趣的书。

废品回收车的老板转身找来一个透明的塑料袋子,将书和手稿装在一块。冯源将袋子抱在怀中,像怀揣着一个人沉甸甸的一生,反身走回家中。

把书带回家之后,冯源还没来得及仔细翻看,就被派往外地出差了。

再次翻开这些书,已是2024年10月18日,冯源出差归来。

晚上回到南京的家中,冯源失眠了,她想起出差前买的那堆旧书。既然睡不着,她索性起身,决心将书整理一番。

南京秋天的夜晚微凉。冯源在台灯柔和的光线下,一本本地翻阅。她的心跳得很快,觉得自己在干一件坏事。

翻开那本褐色封面的俄语书,扉页上,一行娟秀的文字映入冯源的眼帘:“王锐购于哈医大。”底下还标注着日期:“1953年4月7日。”签名的左边,有两朵用笔画的小小烟花,签名的右下角还画了一个化学结构式。

悲伤瞬间涌上来,冲散了原先的情绪。“这太鲜活了”,冯源好像看见那个有趣的人,是如何在枯燥严肃的俄语书上,一本正经地签下自己的名字,但活泼的个性还是扭头就顺着笔尖溜出来,变成两朵俏皮可爱的烟花。

继续往下翻,在一沓沓手稿和夹在其中的两本论文集里,她再次看到了“王锐”这个名字。手稿和论文的内容,均是与灭螺药物相关的研究。令她不解的是,手稿中除了用汉字写的,还有一些通篇是用拼音誊写的。

二

“王锐”是谁?

在一张夹在日程笔记里的工作证书上,冯源找到了答案。证书由江苏省卫生厅于1983年颁发,右侧贴着一张黑白证件照。照片里,王锐一头短发梳至耳后,嘴角微微上扬,目光柔和。文字记载显示:王锐生于1928年,拍照那年她55岁,是南京药物研究所(今江苏省药物研究所)的一名副研究员。

不知为什么,看到王锐的照片之后,冯源心里的不安和负罪感忽然被驱散了。照片上的王锐看起来温和又亲切,冯源觉得,这样的人可以原谅自己的唐突,也可以原谅自己贸然闯进她尘封的过去。

取而代之的,是油然而生的敬意。“看到她的照片,我才知道王锐是女性。我没有通过其他渠道去了解她,但从这些高品质的书和缜密细致的手稿来看,她一定是个非常优秀的人。”冯源说。

这位出生于20世纪20年代的女性,在那个混乱而动荡的年代,跳出性别的藩篱,迈过时代的荆棘,成为一名知识分子。现在,她跨越时空,与冯源完成了这场相遇。

每翻阅一本旧书,“王锐”的形象在冯源内心中就更清晰一些:她曾是南京药学院(今中国药科大学)的学生,1952年毕业后成为一名科研人员,将人生中的绝大部分时间奉献给了药物研究。其实,她偶尔也看漫画和言情小说。冯源记得,三轮车上,就有《大长今》《罗兰小语》之类的书,而《大长今》出版时,王锐已经70多岁了。有段时间,她似乎在练习书写日语,会将书中一些国家的名称,翻译成日语。王锐好像还格外关注非洲的情况,在所有读书笔记中,关于非洲地区的标注,是最多、最细致的。

在一本日程笔记中,她还记下了自己每天的活动安排,几乎都与学习和工作相关。“1月29日下午,欢送退休的同事。”“2月3日上午,去医院开展实践工作。”……逝去的岁月,在白纸黑字中变得具象化。“那些都是她真实度过的时间,跟我当下度过的时间没有什么不同。”冯源颇为感慨。

一个人长大成人,走向中年,认识了许多人,见过许多风景,最后垂垂老去,所有的往事都随着身体的消失,归于土地,归于尘埃。冯源忽然意识到,她此刻手中捧着的,就是这个素未谋面的陌生人此生留给世界的证据。

但这也仅仅是一部分的王锐。心疼、惋惜、遗憾,百感交集,冯源将自己的心情和感受写出来,发在网上,没想到竟引来了许多网友的关注。随后的两天里,在人们接力递来的“碎片”中,关于“王锐”的拼图变得更加完整。

原来她是江苏武进人,终生从事血吸虫病研究,到了退休年龄还一如既往地倾注心血在科学事业上。血吸虫病曾严重威胁我国民众的健康,王锐女士所在的江苏省,当时就是血吸虫病的重灾区之一。

然而,截至2020年,全国感染血吸虫病的人数已降至不到10万。历史的注脚,是由千千万万的普通人写成的。王锐,便是那个时代科研人员的一个缩影。

“一个生命的流逝就是一座图书馆的崩塌。”看到这些涌进评论区的留言,冯源没忍住又落了泪。在网友的建议下,冯源得知可以联系王锐女士家乡的档案馆,将她的资料进行捐赠。

2024年10月21日上午,冯源拨通了江苏省常州市档案馆的电话,工作人员核查过后,便给冯源发来了收录有王锐信息的人物志。冯源这才发现,“原来我们王老师的家乡认真地记录着她”。

在这个过程中,一些谜团也逐渐被解开。比如,冯源买下的手稿中之所以还有拼音版,是因为20世纪五六十年代全国进行了文字改革,而拼音可以降低识字难度,便于普及;王锐之所以格外关注非洲地区,也不像冯源最初设想的那般,是纯粹出于喜欢,而是因为血吸虫病在那里格外流行,至今仍是重灾区。研究非洲地区的信息,是王锐的科研事业必经的道路。

冯源说,档案馆的工作人员对这些书和手稿很重视,提出专门派人来南京收取。但冯源决定亲自跑一趟。

冯源驱车将王锐女士的书和手稿送到档案馆后,被工作人员热情接待。

冯源没有将所有的书捐出,在征得工作人员同意后,她留下了几本。其中,包括那本带了王锐女士签名的俄语书。

冯源很喜欢网友援引的史铁生的那句话:“唯有文字能够担当此任,宣告生命曾经在场。”冯源说,她想把留下的这几本书,当成王老师送给她的一份礼物。

重读带有对方生命痕迹的旧书,她想,这就是整个故事中,最好的相遇了。

(清 歌摘自微信公众号“真实故事计划”,本刊节选)