“居安资深”

关键词:《邃庵图》;沈周;杨一清;别号图

《邃庵图》( 图1 、图2 ) 是吴门画派领袖沈周在晚年为显宦杨一清(1454—1530)所作的别号图。画面款署“庚申岁八月一日,沈周制”,并钤“启南”印。引首有李东阳篆书“邃庵”二字,拖尾有李东阳楷书《邃庵解》、吴宽楷书《邃庵铭》、李梦阳楷书《邃庵辞》和张孝思“岁在丁未孟秋之一日,懒逸张孝思观于爱日堂。谨识”观款。此图即弘治十三年(1500)创作,经姜绍书、梁清标和清内府递藏,见于《石渠宝笈》。

以往研究中,徐邦达认为此卷“待考,可能真”[1];杨仁恺仅提及沈周的画款可能是后补的[2];劳继雄指出“此图风格与常见沈周画殊别,但卷中题跋均真”[3]。另外,刘九庵将《邃庵图》视为吴门画家别号图典例[4];秦晓磊则视其为探讨北京文官群体与沈周互动的案例[5]99。当下仍缺少对《邃庵图》创制背景及其功能、寓意方面的讨论,本文特从此卷的笔墨风格及上述几方面试做探究。《邃庵图》是剖析沈周艺术及其创作活动的特殊样本,通过挖掘图卷背后的人事线索,能洞见杨一清等明中叶文人士大夫寻求自我构建时的心理状态与具体途径。

一、《邃庵图》的绘画特色与“邃庵居”

(一)图卷的绘画特色

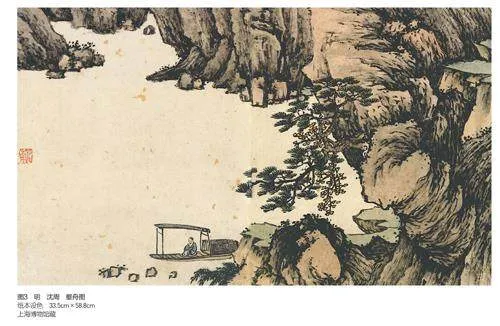

作《邃庵图》时沈周74岁,正值其生涯晚期,具有个人特色而粗简老辣的粗笔山水风格已然形成。“粗沈”的皴法兼有浙派斫拂的笔势和“董巨”披麻皴的浑厚;墨法受吴镇影响,酣畅淋漓,注重浓淡变化[6]。《邃庵图》与典型的“粗沈”略有不同,融合了一些王蒙牛毛皴的特色,应是真迹无疑。这种风格早在1487年他为王鎜所作的《壑舟图》(图3)中就有所体现。

《邃庵图》中山石呈长卵形,又不乏“粗沈”特有的方棱面。其披麻皴似沈周另一幅作品《水村山坞图》(上海博物馆藏),入笔重、收笔轻,皴线细密,介于短皴点斫和牛毛皴之间。沈周将皴线集中在石块的结构线处,通过留白表现巨石光面,以淡墨晕染阴影,减少了密体山水靠铺排皴线制造的光影效果。敷色秉持一贯风格,用赭石和淡墨表现土质色,以花青调和淡墨大面积染就地表。此图借鉴了李公麟(传)《龙眠山庄图》(图4)的山水长卷图式,以岩石和密林分割画面空间,以小径相连,其中物象也较为相似。为突出环境僻静,沈周只绘主人翁及其侍童,并将满密的部分置于画面右侧,自右往左增大留白,给观者豁然开朗的视觉感受。《邃庵图》用笔硬健,用墨苍润,构图疏密有致,粗笔焦墨与浅绛设色的配合使画面流露出幽密、苍秀的气息,笔墨与沈周相符,应为真迹。

(二)杨一清与邃庵斋

杨一清,字应宁,号邃庵,又号石淙,祖籍云南安宁,后卜居镇江。成化八年(1472)进士,正德年间官至内阁首辅。杨一清仕宦50余年,三起三落,于西北边政、教育兴学、除诛刘瑾、“大礼议”等政事上都有突出功绩。但其文名常为政绩所掩,此外,他对书法、棋艺、收藏均有涉猎。

杨一清少年就在京求学,入仕后以中书舍人在京供职10余年,到成化二十三年(1487)才离京赴西北典政[7]189。据《邃庵图》跋文中“侨居京第隙地”“作屋于居之后”“突静幽纡,左图右史,前授生徒”等语,画中的“邃庵”应是杨一清京师寓所内的藏修之室,在堂室之后,环境深邃清幽。邃庵大约从杨一清初任官的成化十一年(1475)开始修筑,此后一度是他读书授徒的雅居。因政务清简,杨一清得与好友、学生在邃庵中举办集会,进行翰墨交游。其时李东阳偶为他阐解“邃庵”别号而作《邃庵解》,其后吴宽、谢铎、林俊、李梦阳等人陆续作铭、说、记、辞等,成为续解,辑成《邃庵集》《续集》各一卷,于正德年间刊刻完毕[7]183。

二、《邃庵图》所见交游及其绘制背景

(一)杨一清的交游

1. 李东阳

李东阳(1447—1516),字宾之,号西涯,茶陵(今属湖南)人,孝宗朝官至文渊阁大学士。他“以文章领袖缙绅”[8]4825,书法诸体兼善,“工篆隶书,碑板篇翰流播四裔”[8]4824。杨一清与在成化二年(1466)入翰林受业时与李东阳结识,同游于黎淳之门[9]。此后,二人始终视对方为“平生道义交,岂独爱文史”(李东阳《怀麓堂集·送杨应宁三首》)的知己。杨、李唱和极多,亦颇好古。李东阳曾得米芾《多景楼诗帖》真迹,“因忆邃庵博古好学,而此时此景,又其所卜居地”(李东阳《怀麓堂集·题米南宫真迹卷赠邃庵太宰先生》),遂将此帖赠予杨一清。杨、李在官场上患难与共,杨一清在正德初年遭刘瑾之诬下狱,李东阳、王鏊力救方解[8]5227。杨一清后来对李东阳在刘瑾用事时留阁周旋持认可态度,不赞同旁人非议其政治操守。除却文史道义之交,二人更有通家之好。

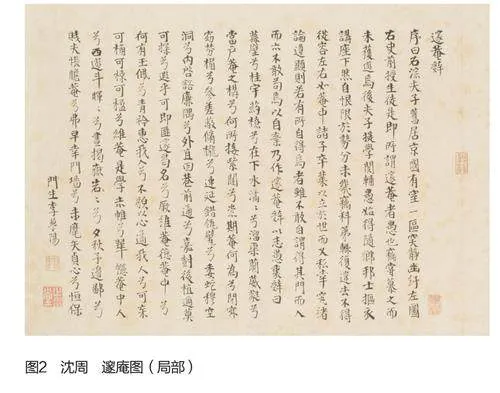

李东阳《邃庵解》全篇以纪事为体,对“邃庵”之“市隐、问古、穷理”三意的探讨层层递进。其楷书结字方正,笔画横细竖粗,转折处留有欧体的险峻意味。行笔力透纸背,尤有篆意,章法疏朗,书风清雅而不乏成熟朴茂的复古意味。

2. 吴宽

吴宽(1435—1504),字原博,号匏庵,长洲(今江苏苏州)人,累官至礼部尚书。他于成化八年(1472)以状元登科入仕,长居京师,文名与声望颇高。吴宽也是邃庵之座上宾。吴宽《为杨应宁题夏太卿墨竹》诗云“舍人好画谁与俦”(吴宽《匏翁集·为杨应宁题夏太卿墨竹》),二人在杨一清任中书舍人时就有题画之娱。二人的文字交游大部分与绘画品题相关,鉴赏热情达到了“临窗看画忘呼酒”(杨一清《石淙诗稿·吴匏庵先生宅看画留饮遇雪归途二首》)的程度。吴宽《邃庵铭》道出“邃庵之义”在于“察知幽潜,洞见古初”。其楷书呈苏体面貌,结字方中带扁,横向空间紧密,长横、重捺、纤细出锋等特征明显。生动的用笔使其书迹在端庄之余更添秀逸韵味。

3. 李梦阳

李梦阳(1473—1530),字献吉,号空同子,庆阳(今属甘肃)人,弘治六年(1493)中进士,授户部主事。他仕途坎坷,是李东阳之后的文坛巨擘,倡导“文必秦汉,诗必盛唐”的诗歌复古运动。杨一清长李梦阳19岁,在陕西督学时将后者招至门下[10]。杨一清对李梦阳不仅有知遇之恩,在文学上也颇有指教,对其寄予了“斯文衣钵终归子”(杨一清《石淙诗稿·读李进士梦阳诗文喜而有作》)的厚望。李梦阳非常敬服这位德高望重的老师,为其作《邃庵辞》序中自谓“虽不敢自谓得其门而入,而亦不敢苟焉以自弃”。杨一清曾多次将诗稿付与李梦阳整理评点,今有《石淙诗稿》嘉靖刻本为证。没有李梦阳的推崇,杨一清的诗文成就极有可能就此湮没不彰。

《邃庵辞》情辞恳切,遣词用句精妙。书迹结字方整,笔画方折,横轻竖重,力学唐人,转折、捺笔和收笔处有颜书意味。个别字的结构在追求外扩时有失当之处,某些笔画也有矫饰扭捏之嫌,可见彼时他的书法还未臻成熟。

4. 沈周

沈周未尝远游京师,他能与杨一清、李东阳相识,很大程度上是由于吴宽这位在朝好友的引荐。弘治九年(1496),沈周自云“于公辱知亦既久,十年蔑面无时酬”(沈周《石田先生集·题画寄杨提学应宁》),由此推知杨一清与他结交当不晚于1486年。1450年到1480年是沈周与李东阳交往的关键时期,二人的联系最早见于《东庄图册》《林逋手札二帖》[5]98。李东阳以文称于北,沈周以画著于南,他们惺惺相惜,常有诗文互答。杨一清得与沈周结识并深入交往,还可能得益于李东阳的居中牵引。

除《邃庵图》外,沈周还为杨一清创作过《江山秋色图》轴。杨一清极为赞叹沈周画艺,也向往其归隐田园的生活,观画时表达了“青鞋布袜谁为侣,吾己拂袖归江湖”(杨一清《石淙诗稿·睦拱贞所藏沈石田山水二图》)的愿望。这种向往又同沈周的终身不仕之隐有本质区别。杨一清《谒吴山》诗云“闲云野鹤意自适,……依依尤自恋冠簪”(杨一清《石淙诗稿·谒吴山三首》),就很能说明他的归隐念想只能是对官场疲敝的一种自我疏解,而非真有与世隔绝之心。

(二)制作背景

《邃庵图》绘制的1500年,杨一清右迁太常寺少卿,从西北还朝。他与旧友联络更加频繁,同李东阳、吴宽的诗文酬赠增多,而李梦阳则因“奉命犒榆林军”(李梦阳《空同集》)不在京。杨一清曾多次前往吴宽的“东园”参加雅集(杨一清《石淙诗稿·少宰吴先生席上会同年三首,吴少宰东园和朱懋恭韵》),留饮赏画(杨一清《石淙诗稿·吴匏庵先生宅看画留饮遇雪归途二首》)。他也频频探访李东阳,有京郊扫墓(杨一清《石淙诗稿·陪西涯先生燎黄父墓用旧韵一首》)、小重阳李宅月下赏菊集会(杨一清《石淙诗稿·西涯宅上月下赏菊限韵》)等活动。杨一清留驻北京的时间仅有一年左右,第二年因晋升南京太常寺卿又要前往南京就职[7]194。赴任前,他与门人同游西山,自叹“兹行稍慰平生”(杨一清《石淙诗稿·游西山诗引》)。对外任多年的他来说,此次升迁还朝已是难得,借此机会他才得以同久不得见的旧识游山泛湖、赏月吟风。由此不难想见几人合制《邃庵图》卷的缘由。李东阳和吴宽早是邃庵常客;李梦阳久仰邃庵之名,在陕西有幸受教于杨一清。三人是杨一清重要的友人和学生,都参加过邃庵记咏。鉴于李梦阳与沈周并不相识,《邃庵图》卷的合作发起者很可能是李东阳和吴宽,为庆贺邃庵主人获得升迁、重回邃庵,旧识久别重逢,二人遂请共友沈周图写别号,与小辈李梦阳合配文章并赠予杨一清,标榜其人,以示恭敬、怀旧之情。

三、《邃庵图》的寓意与功能

(一)“邃庵”的言外之意

别号言志,亦是文人附庸风雅、构建自我的有效形式。“邃庵”之“邃”首指环境幽邃,表达了杨一清大隐于市、不入流俗的愿望。他在邃庵中读书注经、修习义理,达到“居安以资深,亦引伸而触类”的境界。“邃庵”的表层含义似有隐逸闲居的理想化意味,杨一清寄托其中的“居安资深”的精神追求却是积极入世的。他任中书舍人时为居室所作的诗中有“近名固可耻,无闻亦虚生。积善名以随,赫然播英声。……请看尚絅诗,勿忘慎独情”(杨一清《石淙诗稿·著轩》)等句。杨一清不主张追求虚名,也不认可无为无闻,他所追求的善名通过日积月累的德行修养而成就、播扬,并在慎独简淡中维持。他心中虽时有隐逸之光闪现,但明理修身、匡时救世才是贯穿其政治生涯的主要思想基调。他于西北肃清学政、整治边患的经历也证明他的入世之志并非虚词。

(二)《邃庵图》的创作特色

沈周对《邃庵图》的绘制颇为用心,通过取法王蒙、转化宋人图式强调了书斋山水主题。他依据记咏文字想象加工,将本在城市中的邃庵置于林泉深处,具象化地反映了杨一清的隐逸理想。沈周可能也深知杨一清的建功理想,画中头戴官帽、身着官服并背身听泉的人即邃庵主人杨一清,图像既构塑了他的隐士人格,也点出了其官员身份。他还利用意象双关,阐释了杨一清的另一别号“石淙”。“石淙”意为石上流水之声,画面正中绘邃庵主人坐听泉水泠然之音,即合其意[11]。杨一清后在镇江营建了石淙精舍,据李梦阳“公亦自安宁石淙渡徙镇江”(李梦阳《空同集·石淙精舍记》)语,“石淙”实际上是杨一清祖地云南的一处小景。另外,泉水奔流之景还可能对应了邵宝《邃庵诗》之“原泉滔滔放四隩,始知大雅歌穆穆”(邵宝《容春堂集·前集·邃庵诗》),意在标榜杨一清渊博的学识与德行。这类颇具趣味的双关游戏同沈周善诗能文的文人特质有着必然联系。

杨一清、李东阳、吴宽等人盛赞沈周“意到自忘工不工”(吴宽《匏翁集·题石田画》),“画格率出诗意”,绝非“画家者流”(李东阳《怀麓堂集·书杨侍郎所藏沈启南画卷》)。他们认可沈周随性创作的文人画家身份,高度评价其艺术素养,也看好他寄兴于画、多出诗意的创作格调。《邃庵图》正反映了这些特色,它虽是应酬之作,但不是例行公事的图解,图式风格、画意阐释的别出心裁都深化了此图的文化内涵和审美趣味。

(三)《邃庵图》的功能与意义

《邃庵图》三篇文字记咏是对“邃庵”的含蓄解读,而新补的绘画则使观者的体验更为直观,两者共同构建了杨一清高洁的文人形象。他的隐逸情结固然能引起文人共鸣,而其通过静心修身进而匡济天下的志向更能为友人、门生所认同。图卷是名流共同送与他的礼物,在讴歌其品格之余,也有社交功能,杨一清与沈周、李东阳等知交之间的情感获得了促进,而后来的传阅想必也能继续扩大其时望。

随着明中叶世风向崇尚浮奢移易,取号之风已不限于文人阶层。商人之流也开始竞相取号,以期向文人群体靠拢。关于别号的记咏、阐释活动连同别号图开始在文人圈内流行,成了他们建构自我形象、维系阶层地位的全新途径(李东阳《怀麓堂集·书杨侍郎所藏沈启南画卷》)。《邃庵图》诗书画结合的表现形式,使其所承载的信息量尤其丰富,个中内涵也更趋于隐晦。只有与画家的理念相投、身份相近的人群,才能有效接受它所表达的思想内涵。合作并成功剖析《邃庵图》是乐趣亦是考量,受画人杨一清和制作者沈周、李东阳等借此建立起了文人精英间的身份认同。

《邃庵图》展示了别号阐释的动态过程,也是一件纪念物。尽管它并未明确指出杨一清在弘治十三年获得升迁、重回北京这一事件,但“邃庵”所托的修身济世的理想抱负,实际是杨一清获得阶段性政治成功的重要推因。此图自然也能作为杨一清仕途高光的永久标记,起到承载记忆、彰显荣耀的功能。图卷在明末清初流入杨一清的两位同乡收藏家姜绍书、张孝思之手,后经梁清标与清内府递藏。关于邃庵主人的人事记忆、理想诉求也幸得其所托,免于消逝。

《邃庵图》也是沈周与北京文官互动的重要证据。明成化以后,吴中士人树立起强烈的地域意识,如吴宽、王鏊等苏州籍在朝显宦成了倡导和推广吴中文化的重要力量[12]。在朝为官的吴门旧交是沈周与北京显宦交往的人脉中介,绘画作品则成为其社交的物质媒介。以沈周为代表的吴地画人承继元末文人画传统,山水专抒胸中逸气,与饱含政治内涵的院体画殊异。沈周的一些作品传达的隐逸理想,对如杨一清之类苦于宦海沉浮的仕宦群体来说极具吸引力,其绘画形式也更能表达士大夫之流的自我体认。沈周以其能诗善画的文人画家身份,通过特制别号图,有意识地向京师推扬吴中艺术文化,他与杨一清等北京显宦的诗画互动使一部分北方文士逐渐接受了吴地文人画传统[5]104。如此互动,宏观上表现为吴地文化对京师的输出,也为后来吴门画派的迅速崛起和扬誉奠定了基础。

结语

“邃庵”是杨一清在京师筑修的书斋,也是其别号,寄托了其静心修身、匡时济世的人生抱负。早年的记咏初步塑造了他的名士形象。弘治十三年间制成的《邃庵图》卷则标志了他在仕途上的成功,通过书斋山水的形式内化其精神世界,再阐释其“居安资深”、似隐实显的理念。该图是沈周主动推广吴地文人传统的产物,相比后来越发模式化、宽泛化的别号图更具鉴赏性,是明中叶阶层松动背景下士人寻求自我构建新途径的佐证。后世对图卷的递藏,使杨一清人生中的某段记忆得以留存,随之传颂的亦有匿于“邃庵”之中的个人价值判断。他“赫然播英声”的愿望不仅透过浩浩史册得以达成,亦有《邃庵图》作为佐证。