沿河走,总能找到家

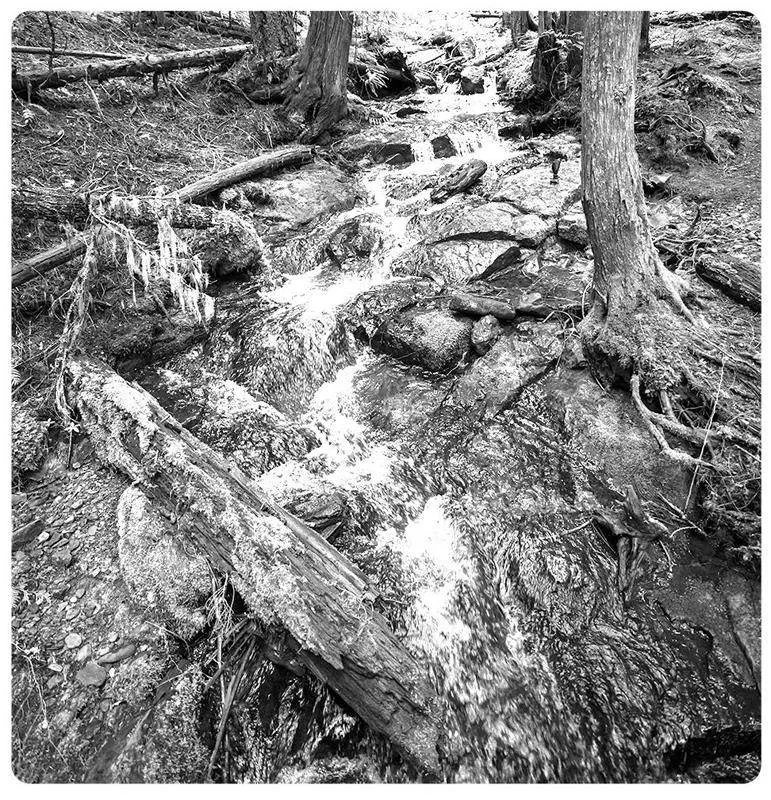

村南头有一条小河,村里人都管她叫贾河。我们村在河的上游,河面不算宽,但河水特别清亮。到了夏天,这里就成了半大男孩嬉戏打闹的天堂,但时不时会有山洪下来。我爹就不止一次地警告我:“再下河,瞧我不打断你的腿!”

八岁那年,我跟同村的厚墩儿和柱子一起下河游泳。赤条条地一猛子扎进去,蛤蟆蹬、狗刨子正游得起劲,山洪却真的来了!洪水劈头盖脸地打过来,我们三个本能地抱在了一起,被冲向下游。好在那次山洪不是特别凶猛,约莫过了十几分钟,我们跌进了一堆鸭群里。鸭子们呱呱呱地看我们三个的笑话。

我们有险无恙,踩着鹅卵石回到下河的地方,哪里还有衣服和鞋的影子!柱子说:“完了,过生日俺爹才给我买的新凉鞋被冲跑了。”厚墩儿说:“我那屁股带兜的裤衩儿,是偷穿俺哥的。”我想着,这顿打肯定是少不了,再让春芝那黄毛丫头看见我这样子,还不咧着她那豁牙的嘴笑话死我呀。于是我们三个商定,早挨打不如晚挨打,先游过河躲起来,等天黑了再回村子。

已经过了晌午,厚墩儿先喊饿得慌,我也感到肚子在叽里咕噜地叫唤,柱子说:“我有办法找吃的。”在柱子的带领下,我们往南边的山冈上爬去。柱子显然不是头次来,他说上面有一块坟地,有新花圈的地方就能找到吃的。果真,看见了一个被花圈围起来的新坟,只见坟前摆有一碟馒头、一碟桃酥,还有几个苹果。虽然上面爬了不少蚂蚁,但还算新鲜,我们便不管三七二十一地吃了起来。等我们一觉醒来,太阳已经落山,硬着头皮也得回家了。到了山下,我们才发现走错了方向,虽然也看到了河,却没有熟悉的村子,只好再返回山冈,从另一个方向下去,但眼前还是只见小河不见村子。这可怎么办啊?厚墩儿便哇的一声哭了起来。我还算冷静,想起了爷爷曾说过的话。有一次我问爷爷:“黑透了,找不到家咋办?”爷爷笑着说:“沿河走,总能找到家。”爷爷说的沿河走,就是逆着河水的方向走,反过来,那叫顺河走。

对,沿河走,总能找到家!

我们终于到了家,出乎意料的是那天爹没有打我,娘还破天荒地给我摊了个葱油饼。后来才知道,我们三个在坟地里睡着那会儿,村里的大人都找疯了,娘都哭晕过去了,想着我们三个都被洪水冲跑,淹死了。

初中毕业那年,我们三个又约去河里游泳,也许是我们长高的缘故吧,这条河比印象中小了很多,最窄的地方只有三四米宽,最深处也刚没过我的脖子。我们击掌约定以后年年都要在河边聚一次。

谁能想到,我们三个再聚首竟是二十年以后的事了。我大学毕业留在省会城市工作,柱子考上了技校,在一家企业上班。聚会是在厚墩儿开的饭店里。厚墩儿个子没怎么长,肚子又大了不少,他初中毕业就留在村子里,后来在河边开了这个农家饭店,招牌菜是当地的土鸡土鸭、活鱼活虾,生意是相当好。

转眼又过去几年,我在省城见到了柱子,邀他到家里吃饭,自然就谈到了厚墩儿。柱子说,看厚墩儿开饭店赚了钱,村里人眼红的不少,都接连开饭店。下游村子里的人干脆把家改成了旅馆,坐在屋里就能数现钱,谁还去养鸡养鸭。开头几年很红火,来的人游山玩水,在河边吃、河边住。但河水很快被污染了,鱼没了,虾没了,鸡鸭也没了,客人不来了,饭店、旅馆都倒闭了。厚墩儿前几年确实赚了不少钱,但也赚了个富贵病,钱都花在吃药、做透析上了。

又过了几年我回村里,见到了厚墩儿,却瘦得让我几乎认不出。问起柱子,他叹着气说,柱子原来的厂子效益不好,前几年回村在河边建了个厂子。村里人都不种庄稼了,到厂里去上班。可是没几年工夫,河水开始变黑变臭,还泛起一层白沫,河边的草啊树啊的都死了,就有人把柱子告了。听说是柱子贪污了排污费,现在厂子关了,柱子也被判了刑,吃牢饭去了。

我大学本来是学农科的,却一直在政工口上辗转着,混了个可有可无的科长。这段日子,我总是梦见村头的那条小河,梦见过世多年的爷爷。梦里我迷了路,在半山坡上来回打转,爷爷的声音清晰可辨:“沿河走,总能找到家!”

我申请回故里当村主任。我大学学到的知识总算派上了用场,我骨子里的农民特质得以充分展现,我带领乡亲们清除污染源、整修河道、护林修路、恢复耕地。

八年后我退休了,厚墩儿已过世三年有余。我来到村南头,清澈的贾河水一如小时候的模样,只是河上多了一弯玲珑的拱桥。乱糟糟的坟地也成了齐齐整整的公墓。我远远看见厚墩儿的墓前蹲着个人,从那瘦瘦的身形以及带把儿的后脑勺儿,不难认出那是柱子。只见柱子将一只烧鸡摆在墓碑前,又打开一瓶白酒:“厚墩儿兄弟啊,咱可是在一条河里扑腾大的,如今这河水又清了,山冈又绿了,你要常回来看看呀。你小子最爱迷路,记着啊,沿河走,总能找到家!”念叨完便坐在地上掩面而泣,身后的我早已泪流满面……