多学科联合视角下标准化护理对急诊多发性损伤危重患者院内转运的影响

关键词:多学科协作,标准化护理,急诊外科,多发性损伤,危重

DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.12.060

0引言

急诊科是医院为突发急症和重病患者提供治疗服务的科室,是患者入院和接受治疗的“中转点”,接诊的患者通常病情危重且复杂,救援任务繁重[1]。多发性损伤是指一个因素引起的两个或两个以上部位损伤,严重者危及性命,其病情复杂且发展迅速,需要在急诊先进行抢救[2]。患者经过急诊抢救后,要送往对应的接诊科室进一步治疗,在院内转运的过程中由于多种不确定因素的影响,可能导致病情加重,甚至有死亡的风险。危重患者的转运一直是临床研究的热点问题,急诊重症患者在院内转运过程中的护理非常重要,与患者生命安全息息相关。标准化护理围绕信息、系统、控制等理论指导展开。在护理过程中,要严格遵循标准化原理,将护理步骤都做到标准、规范,在临床上也被应用于重症患者的护理,使患者病情得到有效控制[3]。本研究鉴于标准化护理和多学科协作护理的优点,将两种护理模式结合,探讨多学科协作下标准化护理对急诊多发性损伤危重患者院内转运的影响。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取甘肃省白银市中心医院收取的320例多发性损伤危重患者的临床资料进行回顾性分析,样本均为2022年5月至2023年5月甘肃省白银市中心医院急诊科收治,以不同的护理方式将其分为对照组和观察组,每组160例。对照组中男性68例,女性92例,年龄44~68岁,平均年龄(61.40±2.25)岁,脑外伤39例,四肢外伤50例,复合型外伤71例,受伤至到院时间为3~17 min,平均时间(8.18±1.27)min;观察组中男性65例,女性95例,年龄41~70岁,平均年龄(63.77±1.95)岁,脑外伤42例,四肢外伤48例,复合型外伤70例,受伤至到院时间为3~20 min,平均时间(7.78±1.32)min。两组患者的临床资料差异无统计学意义(P gt;0.05)。

纳入标准:(1)临床上诊断为多发性损伤患者;(2)年龄大于18岁;(3)危重状态;(4)受伤地点距医院半径距离3 km以内。排除标准:(1)既往头颅外伤病史者;(2)合并严重传染性疾病者;(3)合并肝肾功能不全;(4)合并凝血障碍者;(5)合并恶性肿瘤者。

1.2 方法

对照组实施常规护理方案。由急诊科相关人员和接诊科室的人员进行交接转运,告知接诊室医护人员患者的基本情况,转运期间密切观测患者的生命体征。观察组实施多学科协作模式下的标准化治疗方案。(1)召集多科室专业医护人员,成立多学科协作标准化护理小组。小组成员分别来自神经内科、普外科、呼吸内科、胸外科、重症监护室、急诊科,由护士长进行转运过程中的监督管理,对各科室医护人员进行标准化护理培训,制定标准的院内转运流程,准备所需医用器械;(2)转运前,核实医嘱,护士长对其内容进行分工,首先评估院内转运中存在的风险(责任主体:管床护士),另一小组成员则主动/被动回答家属的疑问,如“为什么要转运?”“转运中有什么风险?”“发生风险该怎么办?会不会影响生命安全?”等。同时告知其家属在此过程中需要注意的事项。协调护士在转运前与接诊科室沟通协调好诸多事项,如转运路径、患者现状等,同时对转运设备提前清点,专科和管床护士负责监测患者生命体征,检查患者携带管道是否通畅,仪器设备电力是否充足,根据患者病情做出及时的救治措施,接诊科医护人员透彻地了解患者病情,提前准备相应的药物和设备;对有呼吸系统疾病或者年龄gt;60岁的患者,应着重预防发生不良事件的风险。(3)转运中,专科和管床护士及时调整患者体位,保持静脉通畅,导尿管放置妥帖,防止扭曲脱落,密切观察患者意识和呼吸状况,保证呼吸机连接完好,保护患者外伤创面,谨防二次损失;(4)患者转运到接诊科室时,护理小组尽快与该科室医护人员交接,并重申患者的病情和注意事项,交接后签字确认,管床护士负责后续患者的情况跟进,做好回访记录。如,转运中的突发事件、家属的应激行为等。接诊护士要做好患者家属的情绪安抚,避免“关心则乱”导致的医患矛盾。(5)转运结束后,护士长组织“总结”会议,将本次转运情况进行复盘,总结经验和不足,并登记在册形成经验,方便日后同质性问题的预防。

1.3 观察指标

比较两组的转运时间、转运过程中不良事件的发生情况、护理满意度(评分越高,代表满意度越高)和转运成功率。

1.4 统计分析

采用SPSS 26.0软件对数据进行分析。定量资料符合正态分布,在文中以(x±s)描述,采用t检验,定性资料以n (%)进行描述,采用卡方检验。Plt;0.01(双侧)为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的转运时长比较

观察组患者院内转运时长为(6 .15±0. 85)min,对照组为(8.02±1.01)min,差异具有统计学意义(t =10.215,Plt;0.01)。

2.2 两组患者转运过程中不良事件发生情况比较

观察组院内转运过程中不良事件发生率为3.75%,对照组为13.75%(Plt;0.01),详情如表1所示。

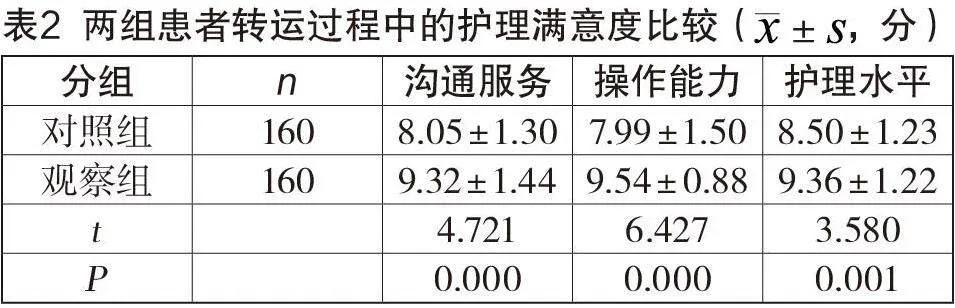

2.3 两组患者转运过程中的护理满意度比较

观察组患者院内转运过程中家属对护理小组的沟通服务、操作能力、护理水平、满意度均显著高于对照组,差异具有统计学意义(Plt;0.01),详细数据见表2。

2.4 两组患者转运成功率比较

观察组院内转运成功率为96.25%,对照组为83. 13%,组间比较差异具有统计学意义(χ2=14.900,Plt;0.01)。

3 讨论

急诊科室是抢救患者的重要场所,危重患者经抢救后,病情还未得到彻底治疗,还需要经院内转运到对应的科室,进行后续治疗。在此过程中,由于病患的病情发展迅速,患者在转运过程中发生生命危险的可能性极高。急诊科关于危重病患的转运压力很大,工作繁重,需要良好的护理模式为转运保驾护航。

在对急诊患者进行院内转送的过程中,转运时长对患者是否能成功转运具有重要的影响,转运时长短可以为患者争取到更多更及时的治疗时间和治疗条件,能更大程度地挽救患者生命安全,降低危重患者死亡率。本次研究结果显示:观察组患者转运时长明显低于对照组(Plt;0.01),表明多学科协作模式下的标准化护理可以有效降低转运时长,为患者争取更多的治疗时间。转运时长的缩短离不开多学科协作下的标准化护理,其中协调护士及时通知接诊室,制定合理的转运路线,规避转运过程中可能出现的障碍,有效缩短了转运时长。

急诊多发性损伤危重患者在院内转运的过程中,由于患者病情不稳定、环境中存在不可预测的突发因素,可能引起不良事件的发生,导致危重患者发生严重的并发症甚至死亡。因此,本次研究中对于该类患者着重看护。本研究结果显示,在不良事件发生率方面,观察组为3.75%,对照组为13.75%(P lt;0.01),表明多学科协作下的标准化护理可以降低患者转运过程中不良事件发生的概率。影响不良事件发生的因素有工作流程混乱无序、操作不当、人员经验与对病人病情评估不足、忽视患者生命体征、转运过程中所需的药物和仪器不足或者出现故障、转运中交通阻碍等。

本研究中结果显示,观察组患者的护理满意度明显高于对照组,其沟通服务、操作能力和护理水平评分明显升高(Plt;0.01)。分析其原因,主要是观察组护理成员严密监测患者生命体征,根据患者病情做出及时的救治,操作得当并且关注患者及家属的心理状态,及时沟通患者病情,给予心理安慰,使患者和家属积极配合治疗,提高了护理满意度。本研究中,观察组患者的转运成功率显著高于对照组(P lt;0.01)。表明多学科协作模式下的标准化护理可以有效提高危重患者的转运成功率,极大程度地保障患者生命安全。急诊多发性损伤危重患者的成功转运离不开护理小组科学规划、小组成员的各司其职以及严格的标准化护理流程,在转运送过程中,转送时长的缩短,以及不良事件发生率的降低都为患者成功转运提供了支持。

综上所述,对急诊多发性损伤危重患者采用多学科协作模式下的标准化护理方案,可以有效降低转运时长和不良事件发生率,提高患者护理满意度和转运成功率,具有较高的安全性,值得在临床推广。

作者简介

王美杰,专科,主管护师,研究方向为急诊急救护理。

(责任编辑:刘宪银)