新型阳离子季铵盐消毒杀菌剂及其应用

一" "消毒杀菌剂概述及其市场情况

消毒杀菌剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物,使其达到无害化要求的制剂,不同于抗生素,它在防病中的主要作用是将病原微生物消灭于人体之外,切断传染病的传播途径,达到控制传染病的目的。消毒杀菌剂分为:高效、中效和低效消毒杀菌剂,高效消毒杀菌剂可杀灭一切细菌繁殖体(含细菌芽孢)、病毒、真菌及其孢子等,主要有戊二醛属、过氧乙酸属、过氧化氢属、二氧化氯属、过氧化氢银离子消毒剂、二溴海因等;中效消毒杀菌剂可杀灭分枝杆菌、真菌、病毒、及细菌繁殖体等微生物,包括碘类消毒剂、复合碘(聚维酮碘)、乙醇(酒精)、双链季铵盐等;低效消毒杀菌剂仅可杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒,包括胍类消毒剂、单链季铵盐类消毒剂等。

消毒杀菌剂在我国主要应用于农业、医疗、工业、畜牧业以及公共设施等领域,消毒剂占比较多的分别是含氯类、醇类、醛类、酚类、碘类,季铵盐类未单独统计列出(见图1),但由于季铵盐类消毒杀菌剂的广谱高效且低毒、低刺激等优点,正在成为一类增长迅速的消毒杀菌剂品种。

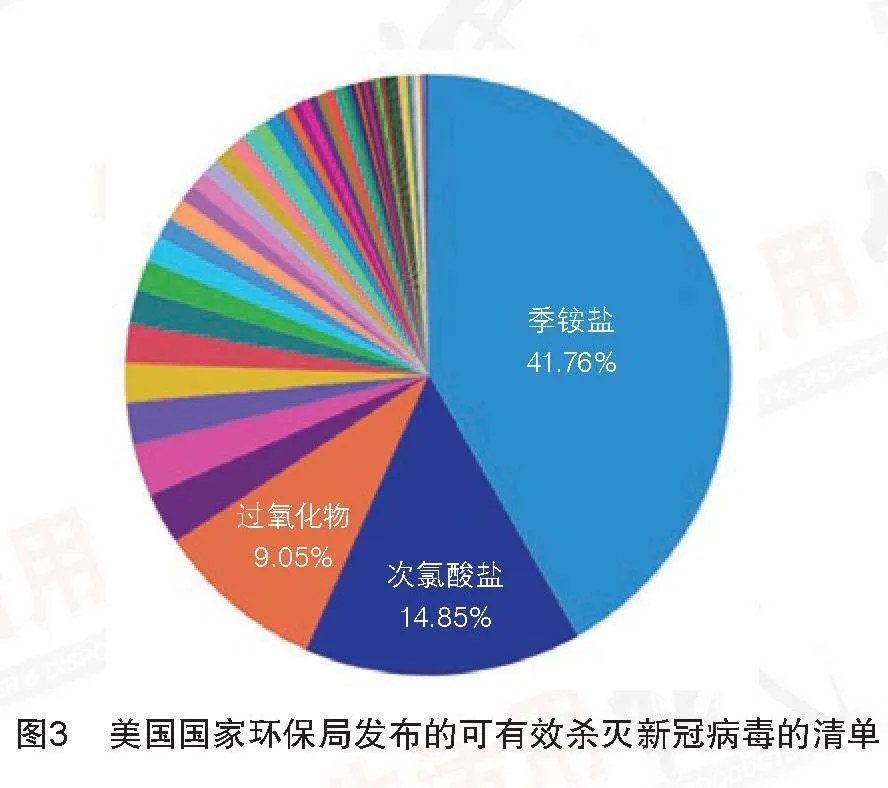

2017—2022年中国消毒剂行业市场规模及增速情况见图2,2019年受整个化工行业下行影响,消毒剂市场规模增速有所放缓;2020年,由于新型冠状病毒肺炎疫情影响,消毒剂产值增长率提升显著;2022年我国消毒剂市场规模达到152.4亿元。2020年初美国国家环境保护局EPA发布了能有效杀灭SARS-Cov-2的消毒产品清单(ListN),季铵盐类消毒剂占到40%以上,而国内季铵盐的应用不足10%。季铵盐类消毒相比次氯酸、过氧化物以及醇类消毒剂,有它独特的优势:使用浓度下无毒无刺激,性质稳定不挥发,不易燃易爆,以及长效杀菌的作用。

二" "季铵盐消毒杀菌剂的发展历程和杀菌机理

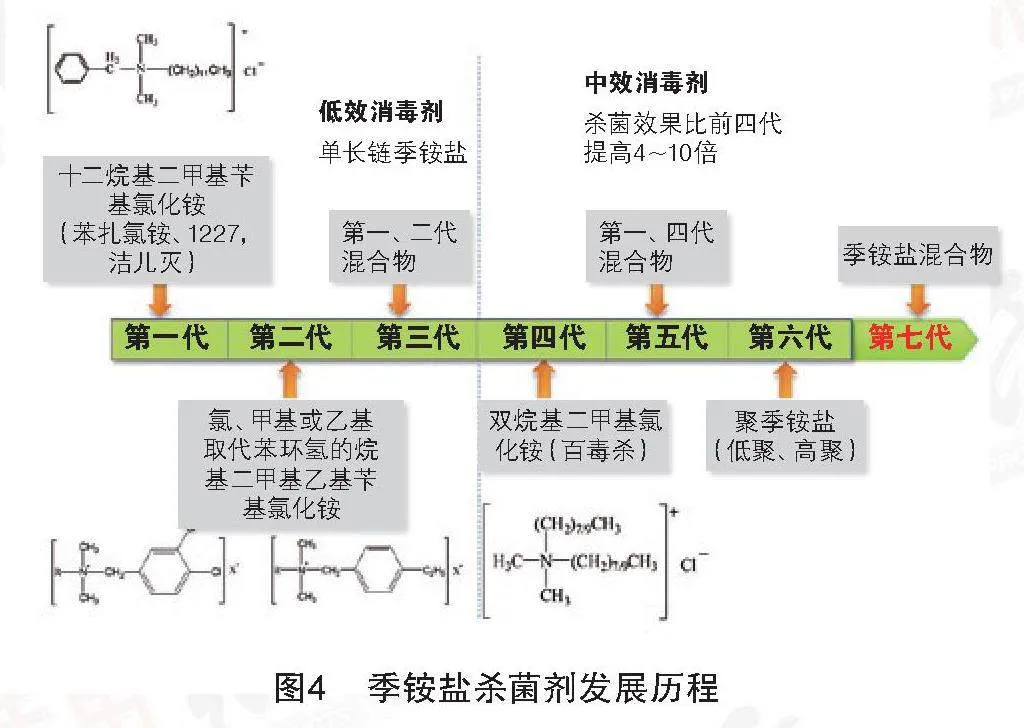

早在20世纪30、40年代,季铵盐作为杀菌剂开始逐渐引起人们的关注,发展至今,共衍生了七代产品,见图4:第一代为单链季铵盐杀菌剂,如最常见的苯扎氯铵(1227)、十二烷基三甲基氯化铵(1231)等,已有近百年的历史,很多细菌、病毒已产生耐药性,致使其用量不断增加;第二代是在第一代的基础上,苯环上的氢被烷基或氯所取代,但此类杀菌剂并未大量使用,第三代是第一代和第二代的复配产品;前三代季铵盐均为单长链季铵盐,属于低效消毒剂;第四代季铵盐就是俗称为百毒杀的双烷基二甲基氯化铵,这类季铵盐的出现,结束了季铵盐杀菌剂只有低效消毒剂的历史,是一类中效消毒剂;第五代是第一代与第四代的复配产品,具有强的协同增效作用,杀菌效果比前四代提高4~10倍;第六代,是低聚和高聚季铵盐类杀菌剂,包括:双子季铵盐、三聚季铵盐及高聚季铵盐等;第七代的季铵盐类杀菌剂以复合季铵盐消毒剂为主。

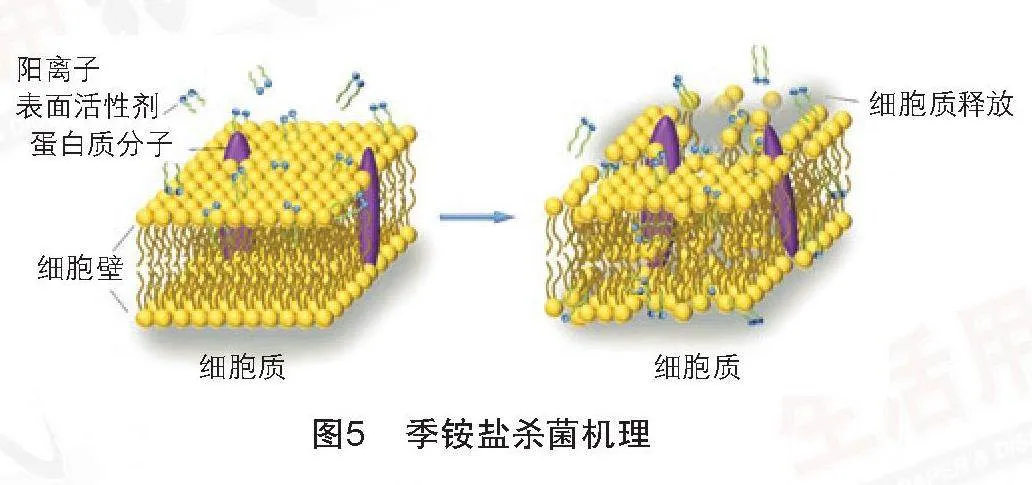

季铵盐杀菌剂的杀菌机理:季铵盐的阳离子头基通过静电力、氢键力以及表面活性剂分子与蛋白质分子间的疏水结合等作用,吸附在带负电的细菌体上,聚集在细胞壁,产生室阻效应,导致细菌生长受抑而死亡;同时其憎水烷基还能进入细胞磷脂双分子层的疏水部分,改变膜的通透性,继而发生溶胞作用,破坏细胞结构,引起细胞的溶解和死亡,如图5所示。由于包膜类病毒如禽流感、冠状病毒等,都具有膜结构,因此相同的作用机理也可以发生在这些病毒身上,所以季铵盐可以对包膜类病毒有很好的杀灭效果。

三" "季铵盐消毒杀菌剂新产品开发及应用

季铵盐作为消毒杀菌剂应用已有近百年历史,由于其低浓度有效、副作用小、无色、无气味、低毒安全,被广泛用作外科手术和医疗器械的杀菌消毒剂,工业循环水处理的杀菌灭藻剂,油田水回注的处理剂,林业和建筑行业的防腐剂,家庭个人、公共卫生和硬表面的洗涤消毒剂,家畜的消毒洗净剂,肉类、蛋类和其他食品加工设备的洗净杀菌剂,以及用于配制具有杀菌功能的洗衣液、洗手液等洗涤产品。但一些季铵盐类消毒杀菌剂由于长期使用,细菌、病毒产生耐药性,导致其使用量不断提高,增加成本的同时也给环境带来负担,因此研究人员通过改变疏水基、亲水基以及反离子的结构,衍生出很多新型的季铵盐品种,并通过不同杀菌剂的复配增效来提高杀菌效果和避免细菌产生耐药性。

(1)新型有机反离子季铵盐(第四代季铵盐杀菌剂的升级产品)

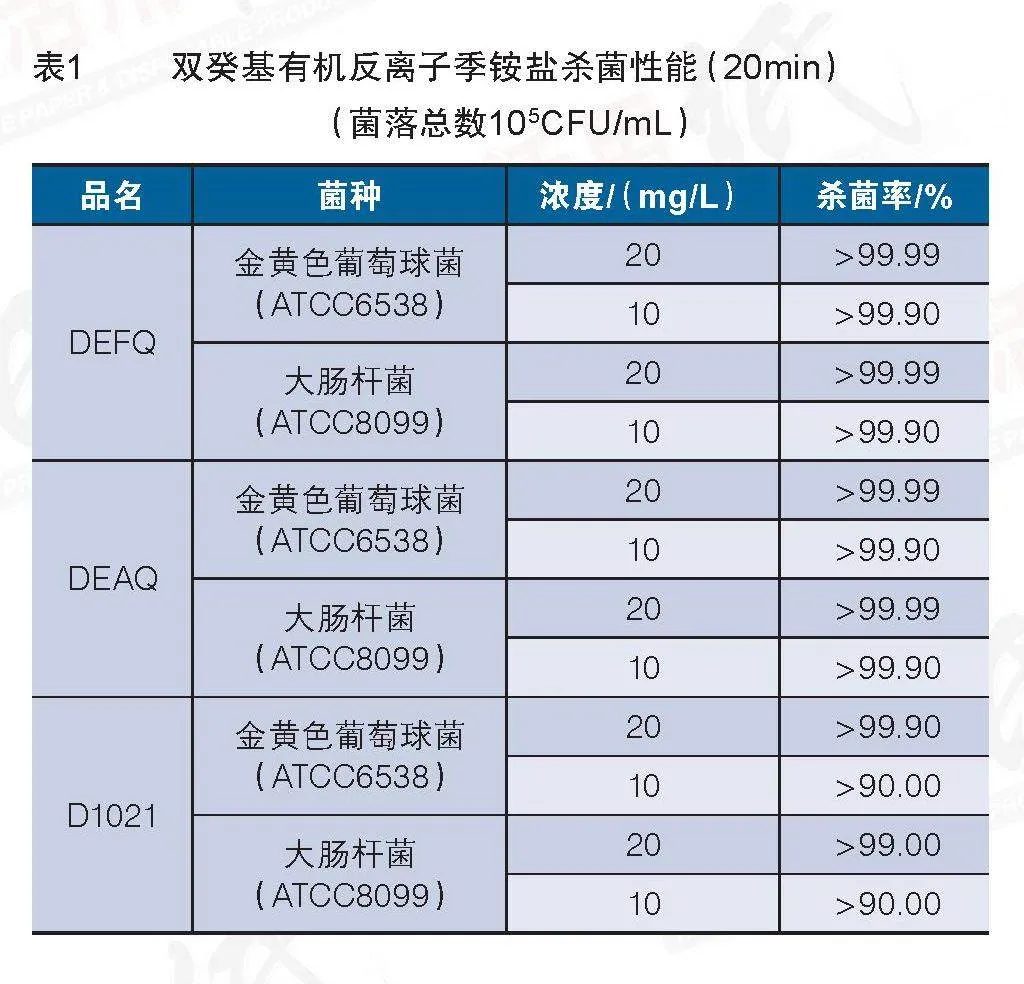

此类季铵盐不含氯、溴等卤素离子,对不锈钢无腐蚀性,属于有机反离子季铵盐产品。对人体低刺激或无刺激,具有比第四代季铵盐杀菌剂双癸基二甲基氯化铵(D1021)更好的表面活性和更优异的杀菌抑菌性能,且细菌无耐药性,是第四代季铵盐杀菌剂的升级产品,其与第四代季铵盐杀菌剂的杀菌性能比较数据见表1所示。有机反离子季铵盐DEFQ和DEAQ在10 ppm的浓度下对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的杀菌率可达99.9%以上,而D1021在10ppm的浓度下对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的杀菌率只有90%。

(2)含羟乙基/羟丙基季铵盐(第四代季铵盐杀菌剂的升级产品)

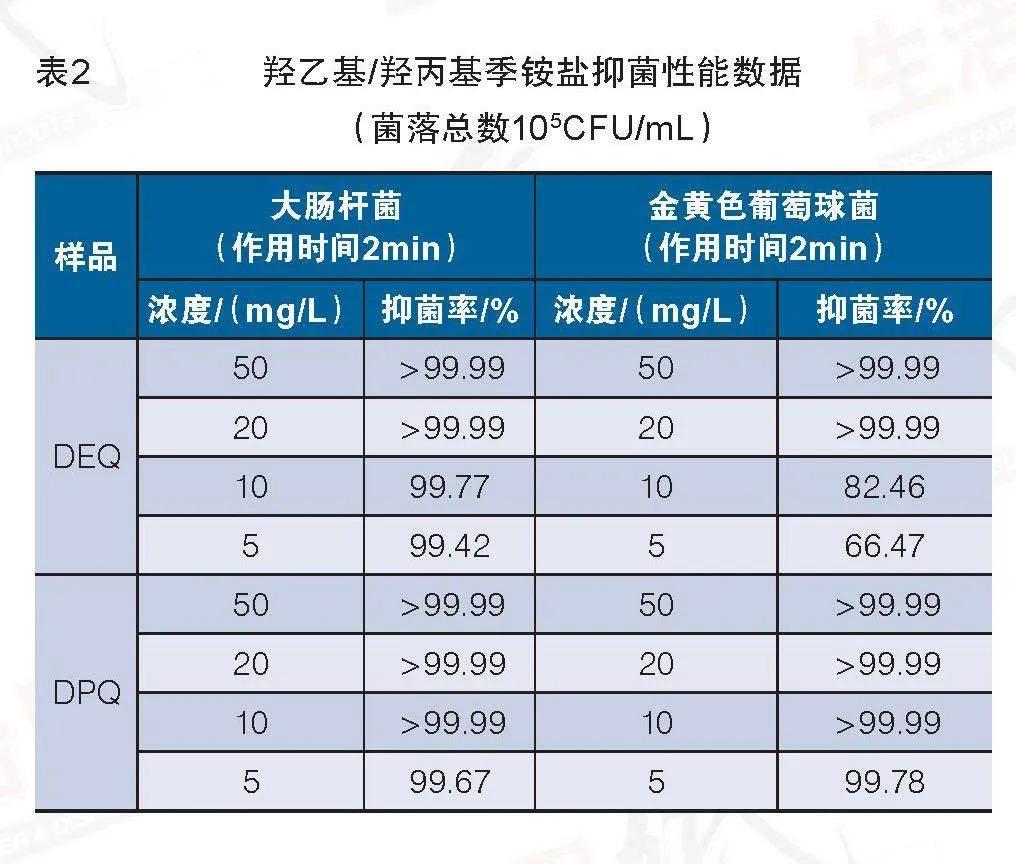

羟乙基/羟丙基季铵盐(双癸基甲基羟乙基/羟丙基氯化铵DEQ/DPQ),是第四代季铵盐杀菌剂双癸基二甲基氯化铵分子结构中的一个甲基被羟乙基/羟丙基取代得到。该产品具有更好的水溶性、耐酸碱性,复配性能更佳。具有优异的杀/抑菌性能,且细菌无耐药性,是一种广谱抗菌类季铵盐,其抑菌性能数据见表2:DEQ在20 ppm的浓度下对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率大于99.99%,DPQ在10 ppm的浓度下对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率大于99.99%。

该类季铵盐与双癸基二甲基氯化铵、苯扎氯铵具有协同增效作用,复配使用杀菌效果可明显提升。可用于环境、物体表面消杀、杀菌型洗涤产品中,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的杀灭率达到99.999%以上。

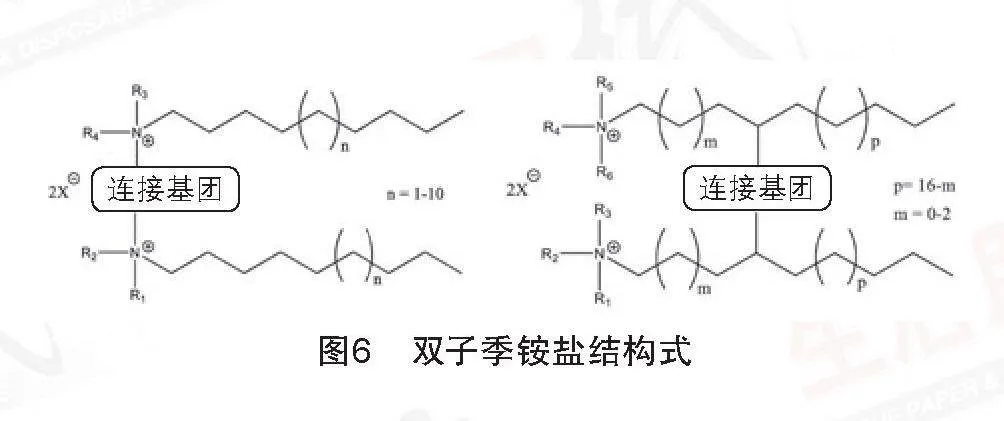

(3)双子季铵盐(第六代季铵盐杀菌剂)

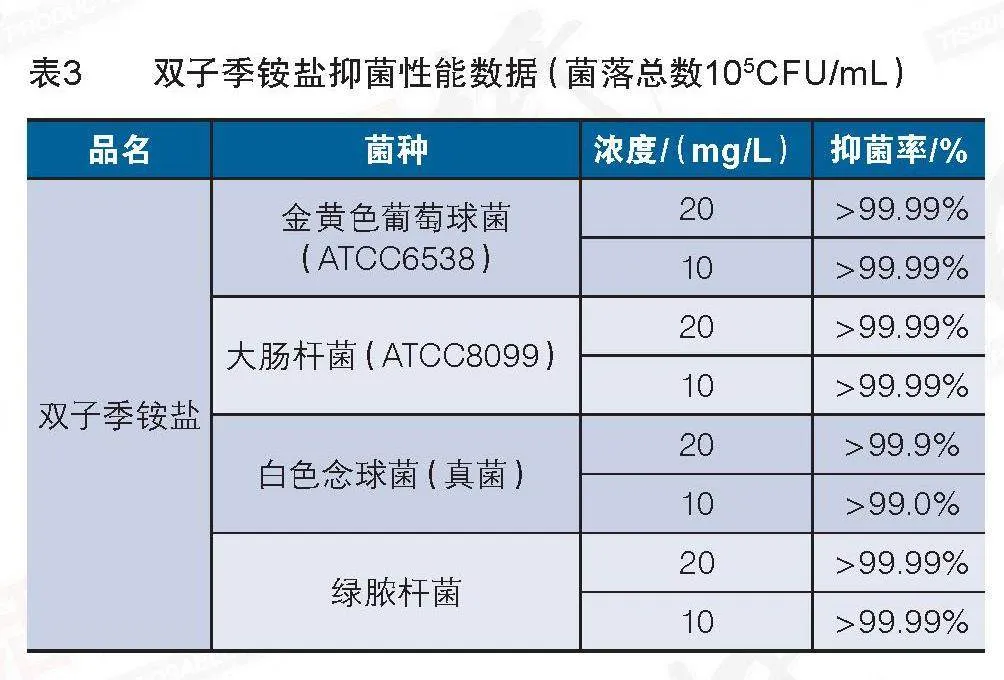

双子季铵盐是通过一个连接基将两个单一季铵盐分子在其亲水头基或接近亲水头基处连接在一起而成的一类季铵盐杀菌剂(见图6),是较新的第六代季铵盐杀菌剂。由于1个分子中有2个季铵正离子,其正电荷密度增加,更有利于杀菌剂分子在细菌细胞表面的吸附,从而改变细胞壁的渗透性,比典型的单季铵盐有更强的抗细菌活性,且几乎不受温度和pH值的影响。我们开发了一类易生物降解的双子季铵盐杀菌剂,其7天初级生物降解率>95%。对人体无毒无刺激、无腐蚀性,具有广谱抗菌性能,是一类可生物降解的绿色双子季铵盐杀菌剂产品。其抑菌性能数据见表3。在10 ppm的浓度下对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和绿脓杆菌的抑菌率均大于99.99%,在20 ppm的浓度下对白色念球菌的抑菌率大于99.9%。

(4)聚季铵盐(第六代季铵盐杀菌剂)

聚季铵盐类杀菌剂是通过将带有杀菌活性官能团的单体聚合,或是通过在高分子聚合物基体上接枝具有杀菌功能的小分子而获得的,可分为水溶性和水不溶性聚季铵盐杀菌剂,与普通季铵盐相比,延长了抗菌剂的作用时效,减少了对环境的污染,同时还具有絮凝、缓蚀等作用。避免了在使用过程中的毒性、余毒、刺激性及使用安全性等问题,是一类具有很好前景的消毒杀菌剂。

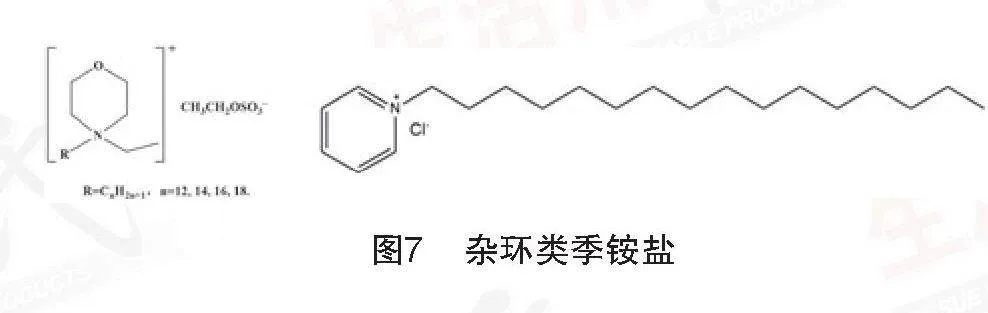

(5)杂环类季铵盐杀菌剂

含吗啉环的季铵盐,该类季铵盐具有抗菌和除异味的功效,通过配位中和有异味的有机分子,从而达到驱除异味的效果。在家居护理方面,可用于地毯除味剂,家庭、酒店和汽车的除味剂,厨房和浴室硬表面除味剂,垃圾箱除味剂,衣物的除味剂(可添加在洗衣产品中),宠物护理产品中。在工业方面,可用于下水道异味控制,食品加工厂味道控制,公共厕所及垃圾装填厂的异味控制。含吡啶环的季铵盐,如西吡氯铵就是一类吡啶环的季铵盐,它们也具有一些比烷基季铵盐更独特的性质。

四" "季铵盐杀菌剂在湿巾类产品中的应用

随着我们生活水平的提高,日常清洁消毒意识的增强,对消杀产品的需求也从粗放型向精致型发展,市场上也相继出现多种多样的抗抑菌产品,其中湿巾类产品就是一类深受消费者喜爱的产品。目前季铵盐类消毒杀菌剂在各种湿巾产品中都有应用,不仅是在专门的消毒湿巾中,在湿厕纸、婴幼儿用的卫生湿巾、宠物用湿巾产品中都有应用。最常用的季铵盐有第一代季铵盐杀菌剂苯扎氯铵(1227);含杂环的季铵盐,西吡氯铵(氯化十六烷基吡啶),是一种能杀死细菌和其他微生物的消毒防腐剂;第四代季铵盐,双辛/癸基二甲基氯化铵。

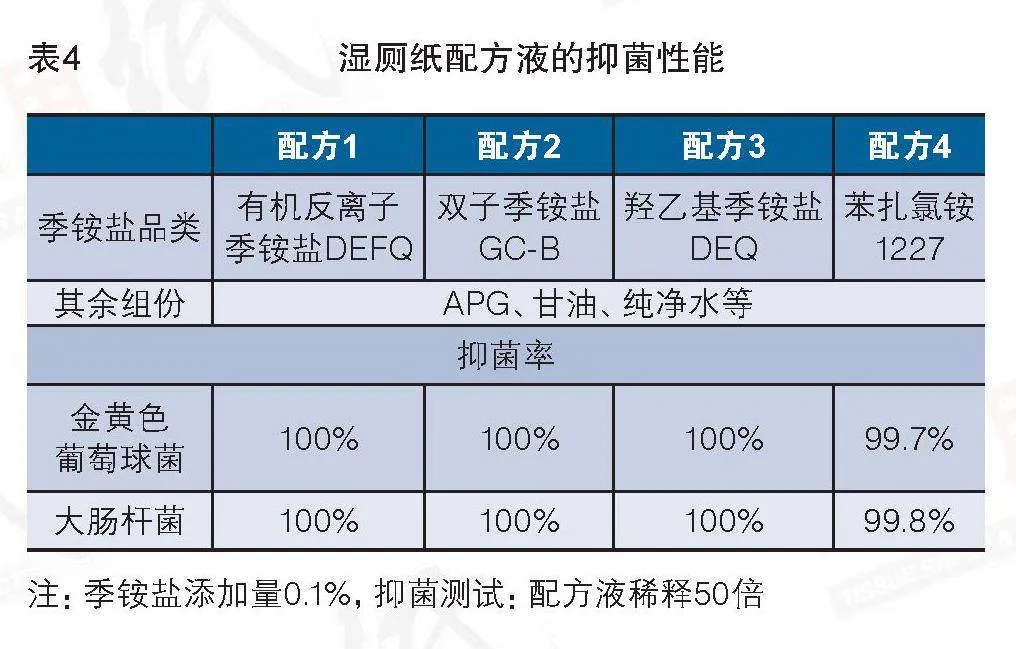

将几种新型的季铵盐杀菌剂应用于湿厕纸配方中,配方液的抑菌数据见表4,从表中的数据可以看出,这几种新型季铵盐浓度在非常低的时候,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率均可达100%,而同样浓度的苯扎氯铵的抑菌性能稍弱。

同样的,将几种新型的季铵盐杀菌剂应用于消毒卫生湿巾配方液中,配方液的抑菌数据见表5,从表中的数据可以看出,这几种新型季铵盐浓度在非常低的时候,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率均可达100%,而同样浓度的苯扎氯铵和西吡氯铵的抑菌性能稍弱。

季铵盐可作为有效的消毒杀菌剂应用在湿巾用液配方中;新型的季铵盐类消毒剂,有机反离子季铵盐DEFQ、易生物降解双子季铵盐GC-B和羟乙基季铵盐DEQ在湿巾配方中具有比苯扎氯铵等单链消毒剂更强的抗菌活性;这些季铵盐在使用浓度下对人体和环境无毒、无刺激,且具有长效杀菌性能,在湿巾产品中具有很好的应用前景。

结语

经过近一个世纪的发展,季铵盐类消毒杀菌剂已成为一个重要的品类,未来的发展方向为:开发应用谱广、高效低毒、适用范围广并对环境安全的新型结构季铵盐消杀产品;加强复合配方技术的开发,使不同成分能发挥协同增效和互补灭菌作用,克服单一组分的杀菌弱点,同时降低成本;加强老药剂新用及复配型杀菌机理的研究,指导新产品开发。

参考文献

[1] 沈俊. 为中国消费者开发高效安全的消毒产品[J]. 中国洗涤用品工业, 2020(Z1): 122-126.

[2] 周旋峰, 石荣莹. 阳离子杀菌剂的现状及其发展趋势[J]. 中国洗涤用品工业, 2020(Z1): 187-193.

[3] 张跃军,赵晓蕾. 季铵盐类杀生剂杀生性能与机理研究进展[J]. 精细化工,2010, 27(12): 1145-1152.

[4] 李俊, 张勇杰, 李运玲, 等. 季铵盐杀菌剂的现状与发展趋势[J]. 日用化学品科学, 2015, 38(09): 32-35+39.

[5] 姜亚洁, 鞠洪斌, 王亚魁, 等. 中国季铵盐消毒杀菌剂现状及发展方向[J]. 日用化学品科学, 2020, 43(03): 1-3.

[6] 张卓娜, 孙琦, 杨艳伟. 国内市场季铵盐类消毒剂使用情况调查[J]. 中国消毒学杂志, 2018, 35(01): 23-25.

[7] 李俊, 李运玲, 王志飞, 等. 烷基胍表面活性剂杀菌剂的研究进展[J]. 日用化学品科学, 2020, 43(03): 16-19+50.

[8] Hou S D, Wang Y K, Li Jun, et al. Effects of the number of cationic sites on the surface/interfacial activity and application properties of quaternary ammonium surfactants[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, 656(B): 130523.

[9] Salah, M, Tawfik. Synthesis, surface, biological activity and mixed micellar phase properties of some biodegradable Gemini cationic surfactants containing oxycarbonyl groups in the lipophilic part[J]. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015, 28: 171-183.

[10] 唐伟月, 耿涛, 姜亚洁, 等. 几种不同双癸基反离子季铵盐表面活性剂的性能研究[J]. 精细化工, 2015, 32(10): 1106-1111.

[11] 张璐, 姜亚洁, 李俊, 等. 新型有机反离子季铵盐复配体系的抑菌效果研究[J]. 日用化学工业,2021, 51(06): 502-505.

[12] Wang Y K, Jiang Y J, Geng T, et al. Synthesis, surface/interfacial properties, and biological activity of amide-based Gemini cationic surfactants with hydroxyl in the spacer group - ScienceDirect[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2019, 563: 1-10.

[13] Su G, Jiang Y J, Ju H B, et al. Synthesis, surface tension, flocculation and antibacterial properties of cationic copolymer methacryloxyethyl trimethyl ammonium chloride-butyl acrylate-acrylamide[J]. Tenside Surfactants Detergents: Journal for Theory, Technology and Application of Surfactants, 2021(3): 58.

[14] 吴辰,龚怡,杨圣. 西吡氯铵体外抑菌实验研究[J]. 北京口腔医学, 2013, 21(6): 329-331.

[15] Wieczorek D, Kwaniewska D, Hsu L H, et al. Antifungal activity of morpholine and piperidine based surfactants[J]. Tenside Surfactants Detergents, 2020, 57(2): 104-108.

[16] 钟秋彤, 张显勇, 李云志, 等. 三种消毒湿巾消毒效果观察[J]. 中国消毒学杂志, 2021, 38(5): 324-326.

[17] 于礼, 王劲, 肖潇, 等. 2种消毒湿巾在低温条件下的消毒性能研究[J].中国消毒学杂志, 2023, 40(05): 325-327+330.

[18] 钟明伟, 尹瑞. 复合季铵盐消毒液及消毒湿巾对新型冠状病毒灭活效果的研究[J]. 实用临床医药杂志, 2021, 25(23): 9-12.

[19] 刁慧敏, 辛及娣, 吴纳新, 等. 一种复方苯扎氯铵卫生湿巾的杀菌效果和毒性观察[J]. 中国消毒学杂志, 2019, 36(01): 18-20.