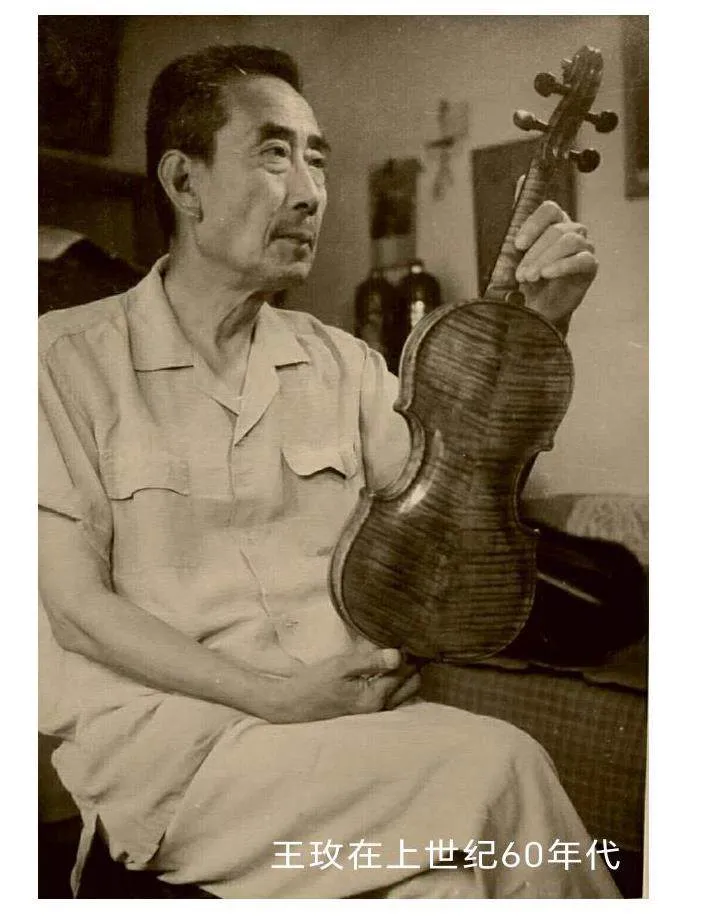

回忆我的父亲王玫(下)

(接上期)

一

父亲王玫在他的回忆录《平凡的人生》中,记录了他在参与创立北京乐器厂初期的一些往事:现摘录如下:

工厂确实也发展起来了,已经成为一个百余人的厂子。钢琴、风琴都生产了,但还是供不应求。工人的技术也大大提高,高级提琴也出现在市场上。我几十年的愿望也实现了!中国第一个乐器工厂在首都建立起来了,这是多么愉快的事啊!

由于当时的需要,在现有条件下解决供不应求的问题,那只有增加产量。于是每月每人两支琴的计划提高到5支。但限于手工的操作,质量不由得有些降低了。而且不久,在竞赛中,有的工人从5支琴又提高到了10支琴。

领导分配给我的工作,是带着两个徒工生产普及琴。每月的计划是40支琴。这是一个非常紧张的工作,但每个月的任务依然完成了!

大家都是从旧社会来的,而这又是一项新的工作。对于这一事业的前程虽大有希望,但今后如何有计划地去发展?看来也只有随着情况的变化来考察它的方针任务和发展计划。

工厂确实发展很快,但也使我感到质量基础仍不是高水平的,而且也不甚稳固。但目前情况是“供不应求”。不过,我仍然想如何继续提高质量?如何把质量提高到国际水平?如何使工人们的技术提高?但是有生产量的问题,看来是不大可能考虑到这些了!所以虽然我也曾有过一些关于这方面的计划和建议,但也难于实行,只好置之高阁。

在新的事物中,有许多事情是不曾经历过的,也是未曾想象到的。对我这样一个旧知识分子怎样改造成为一个新时代的为人民服务的人呢?无论什么时代,我从来不会逢迎拍马,在什么大老板、上司的面前我不善于这一套,反而讨厌那些低头哈腰,像一个哈巴狗跟在主子的屁股后面打转的人物。我没有依靠玩弄手腕,欺骗人去赚那些不义之财。我所靠的是我的两手,靠我的劳动而生活的。

我一生忠于艺术事业,是艺术的爱好者。我在任何困难的生活中没有离开我的艺术生活。这在别人看来我是一个愚笨而没有才能的人。因为我不善于钻营,我根本也不想钻营。我也不想去发什么意外之财。

有人说:“你也去跑单帮,现在什么货都是几倍的利钱。带点什么货去跑一趟都比你玩的琴有利呢!”我回答他说:“我不是这种材料!”

现在,我是在新中国的新社会中生活着了。但使我不由得回想起这些往事,记忆犹新呢!

我像一棵枯树,现在又长出了新的枝叶,又复活了!在旧社会的时代里从来做梦也没梦见过,从来没有敢想过的,现在已成为事实。日子过得那么舒畅、平静。我再也不会为失业而烦恼了。生活一天比一天提高。我这在旧社会想找一个小学教员工作都走投无路的人,如今也成为工程师了!到老来退休后我仍然过着安然无忧的幸福生活,这简直是梦所未有的事啊!

在我研究制琴时,完全是出于对它的爱好,根本不曾想以后的问题,只是因为对它发生了浓厚的兴趣。

工厂终于发展起来了,但是由于供不应求,产量增加,在一个并未巩固的技术水平上,这样的大增产量是成问题的。但领导的看法有些不同,为了厂子的发展和利润,只好这样,只好如此。

在一个仅有十几万(即十元)创办基金的基础上,乐器厂总算建立发展起来了。提琴给这个厂创造了发展条件,因为在两年内,乐器厂完全是依靠提琴发展起来的。

事业的愿望并未到此而止,终于又搞成一个(乐器)研究所。但是刚刚成立的第二年,这个所就下放了。这件事给我很大的刺激,使我对这一事业的愿望消沉下去了!因为这是我所意想不到的事。不过在这个所里却没有人称我技师了,而是称为“工程师”。乐器厂在成立十周年纪念日时开了个纪念会,我也去参加了这个庆祝会。现任厂长已经是建厂以来的第二十位了。在十年中,变化真是不小:规模很大,乐器厂已经是近千人的大厂子了。木材满院,机器盈楼,但废料也堆积如山呢!

我认为创办一个新事业是不容易的,不仅要有经济基础,还要有“人力”。所谓“人力”是工作能力和技术能力。回忆起童年时代、少年、青年一直到今天的年月中一切的经历,已是“往事不堪回首”!不过是千辛万苦,风尘仆仆,虚度一生而已!

事业之心人皆有之。总之一个人的希望是蒸蒸日上而没有自愿走下坡路的。

新的事物,空前未有的,也可能是绝后的。总之是有生以来未曾经历过的。一切记忆犹新,终生难忘!

二

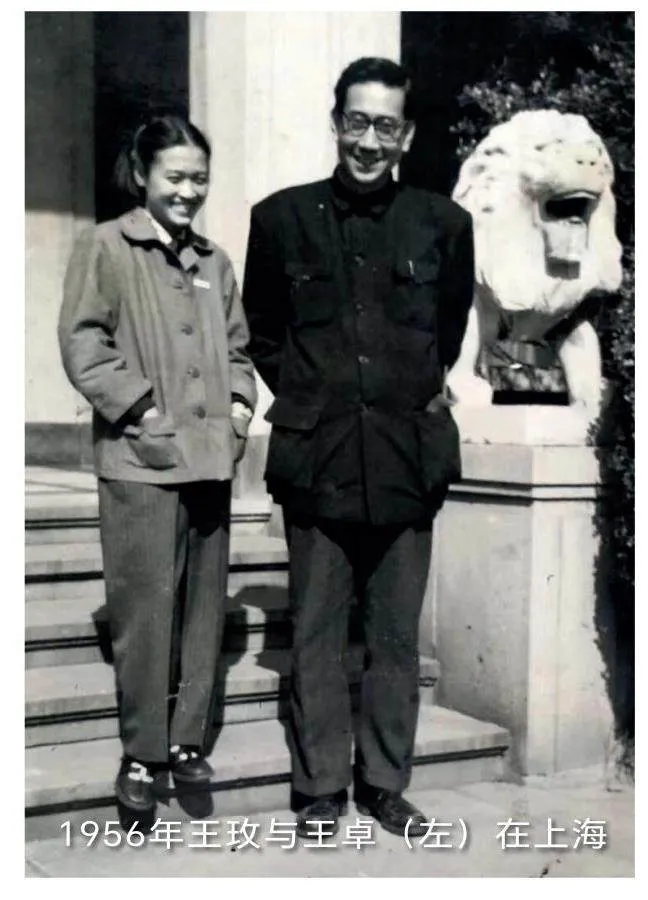

1955年,父亲已不再担任副厂长,在新中国乐器厂任技师(那时乐器厂没有工程师)。父亲与厂长发生了矛盾,父亲认为如果要做出优秀的乐器,工人就要懂乐理,会乐器演奏。所以他在工厂给工人办班,业余时间教工人学习乐理,学习演奏乐器。但厂长认为生产第一,工人没必要浪费时间学习音乐,学习演奏乐器。工人只要干好活就行了。另外因为生产发展,社会对乐器的需求增多。工厂只顾产量而忽视了在产品质量上的高要求。父亲提出尖锐的意见,与厂长的矛盾越闹越大,《北京日报》为此还做了报道,当时的报道还是比较支持我父亲的意见。但是最后的决定权还是厂长。父亲是山东人,比较倔,正好那时他血压高,便借此回家养病了。1950年代初,国家对知识分子还比较重视,因此《北京日报》对厂长提出了批评。同时把父亲调到轻工部科学研究院筹建“轻工部科学研究院乐器研究所”。任命父亲为4级高级工程师和乐器研究所副所长。科学研究院的吴院长是一位老干部,大学毕业。因同是知识分子,故吴院长与我父亲情投意合,两人关系很好。他们一起出差到上海,与上海音乐学院谭抒真先生(父亲30年代的好友)联系,筹建“轻工部科学研究院乐器研究所上海分所”。父亲把全部身心投入到工作中,父亲一生最大的心愿就要实现了:建立中国自己的“乐器研究所”!他每晚都工作到深夜,写工作计划,研究方向,新的研究项目……

1956年4月16日,父亲出席了全国轻工业先进生产者代表大会。并与同年10月1日登上了天安门观礼台。只是父亲运气不佳,1956年十一游行是建国以来唯一的一次在倾盆大雨中进行的!父亲虽穿着雨衣但全身几乎都湿透了,在湿冷中享受了父亲此生唯一的一次光荣待遇——十一观礼!父亲回家说:今天最舒服的应该是体育大队中的游泳方队了!

总的说来,那一年多是父亲一生中精神最舒畅的时光。从那时的照片上就会看到父亲发自内心的笑!

“轻工部科学研究院乐器研究所”成立后第一件任务就是复原中国古代的乐器“箜篌”。为此父亲与乐器研究所的工程师到故宫查阅古籍资料。还有一个小插曲:一次他们到故宫的当天,恰巧赶上故宫丢失了几页金书(金子书页),父亲和另一位同去的工程师李信征叔叔还被公安局的人审查了一番。1958年,这件复原的“箜篌”曾在故宫午门上展出。

后来,“轻工部科学研究院乐器研究所”下放归北京市,更名为“北京乐器研究所”。

三

父亲从上世纪70年代末受北京市文化用品公司乐器部张富义先生之邀,去往北京房山县琉璃河镇南白大队提琴厂进行技术辅导。南白大队的提琴厂是由北京乐器厂的戴洪祥组织成立的。

戴洪祥1951年进入北京乐器厂,当时厂里会做小提琴的唯有我父亲,否则戏剧学院就不会要求他们购买的数十把小提琴都必须是我父亲做的,父亲整整做了三年才完成这个任务,乐器厂才有了收入发展起来。1949年招进厂里的工人都是木匠出身,没有人会做小提琴。所有的工人都是跟我父亲学习,戴洪祥自然是跟我父亲学习过。后来他跟王福全的父亲学习做琴。待到改革开放后戴洪祥就在家乡的南白大队开办了一个小提琴厂,招入本村农民生产小提琴。因为张富义先生是收购销售小提琴,觉得他们的质量需要提高,所以请父亲前去帮助。张先生与父亲交往多年,关系很好,再有父亲就是喜欢弹琴制作,这是他终生的最爱!父亲便应允下来。每月甚至每周都要去南白大队辅导那里的工人。因为路途稍远,有时还住在厂里。这些辅导工作都是没有任何报酬的,甚至火车票都是自己买(当然火车票也很便宜)。我还陪着去过两次。记得有一天早上去火车站之前,父亲洗脸时把腰闪了,我只好赶到北京站告知等在那里的张富义先生。父亲觉得没去成还很遗憾。

后来南白大队提琴厂出名了,戴洪祥先生也因提琴比赛获奖,成为了小提琴制作大师,当时作为农民成功制作小提琴并销售到世界而成为大新闻。

父亲一辈子学习音乐,上世纪30年代研究做小提琴。他自己说只是喜欢,从没想到靠着做琴获得金钱和名誉、地位。抗战时,因失业只靠教琴,到电台拉琴维持生活,那时生活艰难,常常食不果腹。但那时仍未放弃对小提琴的研究制作。一辈子并未因制作了第一把小提琴,创办了新中国第一个乐器厂,创办了第一个乐器研究所……

父亲一辈子做了不少小提琴,绝大多数都送给爱好音乐的人了,有些人甚至并不很熟悉。我们院邻居一个小女孩,大概5、6岁,学拉小提琴,父亲就给她做了一把小孩用的提琴。

1990年以后,父亲80多岁了,身体就差多了,常常出现问题,去医院的次数便多了起来,几乎每月要去医院几次,也曾因心脏不适住院数天,好在有惊无险。

1994年5月23日,父亲因病去世,享年87岁。

1995年4月5日清明节,我将父亲的骨灰取出,埋到了母亲墓地附近……

(全文完)