戏曲锣鼓在扬琴作品《凤点头》中的运用

摘要:锣鼓作为戏曲音乐的重要组成部分,发挥着渲染气氛、配合人物表演动作、为唱腔伴奏的作用。基于锣鼓元素,徐昌俊为新加坡华乐团创作的扬琴协奏曲《凤点头》,将锣鼓元素与西方作曲手法相融合,在强化音乐表现力的基础上,又为音乐增添了中国传统韵味。本文分为三个部分:第一部分简单介绍了戏曲与锣鼓的概念,以及两者之间的关系,并且通过比较研究,探究戏曲锣鼓的基本规律;第二部分主要论述扬琴作品《凤点头》中所使用的锣鼓元素;第三部分论述扬琴作品《凤点头》带给我们的启示,包括如何发挥乐器特长、打击乐器音响效果的实现。《凤点头》作为一部具有代表性的作品,为后续扬琴曲与戏曲音乐的融合拓宽了道路,从而进一步推动民族文化的发展。

关键词:锣鼓 《凤点头》 戏曲" 融合

早在宋元时期,锣鼓在剧曲音乐中就有着广泛的运用。宋杂剧、金院本与宋元时期的百戏中都使用了锣鼓,《东京梦华录》中描写宋代百戏:“水戏呈毕,百戏乐船,并各鸣锣鼓,动舞乐旗,与水傀儡船分两壁退去。”锣鼓的伴奏不仅能渲染气氛,为戏曲增添色彩,还能配合演员的舞台动作、唱词念白。

无论是出于审美意识还是站在传承中国传统音乐的立场上,很多中国作曲家都会采用中国传统音乐元素作为创作素材,其中就包含戏曲音乐。《凤点头》这部作品是新加坡华乐团叶聪先生邀请作曲家徐昌俊为该团创作的一首扬琴协奏曲。在这部作品中大量使用了戏曲锣鼓元素,包括“马腿儿”“急急风”等。并且不是简单地对锣鼓节奏进行套用,而是将其“化用”到乐曲之中,与西方作曲技法相配合,相辅相成,为后续扬琴曲与戏曲音乐的融合拓宽了道路。

一、戏曲锣鼓介绍

锣鼓在汉族民俗文化中占据重要地位,它不仅仅是戏曲音乐的支柱,还在宗教祭祀、节日庆典、军事战争中发挥着重要的作用。

戏曲音乐所用的锣鼓,不论什么剧种,无非是三大类:锣类、鼓类、钹类。以京剧锣鼓为例,所使用的锣鼓包括鼓板、大锣、小锣和铙钹。其中,鼓板又相对更加重要,在演奏时起指挥作用。锣鼓记谱方式为锣鼓经,实际上为口头背诵的锣鼓谱子。以京剧锣鼓乐器对应的口诀用字为例,板这一乐器独奏的记谱为“扎/衣/一”。戏曲音乐时代的到来与中国锣鼓的发展紧密相关。戏曲作为大众艺术,之所以选择锣鼓作为其伴奏乐器。一方面因为,相较于琵琶、箜篌,打击乐器制作工艺简单,价格相对低廉,演奏技巧相对容易掌握,这些特征都符合民间艺人的要求。另一方面,锣鼓钹组合声音宏大,节奏热烈,便于吸引观众,更加适合广场、草台的演出。戏曲表演中运用锣鼓这一传统同样有着悠久的历史,《东京梦华录》中就有关于南宋教坊伎乐的描写:“又有拍番鼓儿,敲水盏,打锣板和鼓儿……”。

中国戏曲音乐中锣鼓名目繁多,但大都是以几种基本的节奏型构成。包括冲头型、长锤型、闪锤型和纽丝型。以冲头型为例,在演奏时需要大锣和小锣分别在强弱音位置反复。各剧种在这些基本节奏型上发展出他们各自的锣鼓点子,例如在京剧锣鼓中使用的“慢长锤”“快长锤”“摇板长锤”等。同样,“慢长锤”与“快长锤”也被使用在评剧音乐伴奏之中。

除此之外,各个剧种之间还存在其他同名锣鼓点,这些锣鼓的核心节奏具有一致性,例如“九锤半”锣鼓点。“九锤半”锣鼓点在京剧之中,用以表现妖魔鬼怪或是杀气腾腾的角色出场。同样,评剧音乐中“九锤半”锣鼓点也同样是用以角色上下场,配合其匆忙的动作,两者的核心材料具有一致性。这同时体现了锣鼓的两个重要的特性,一是节奏性强,可以为演员的“做”“打”提供鲜明的节奏感;二是烘托氛围,运用乐器的不同组合形成音色上的变化,使所要表现的情绪更加强烈。

二、戏曲锣鼓在《凤点头》中的运用

中国作曲家在进行音乐创作时,会以中国传统音乐为素材,这反映了传统审美意识的导向作用。李厚泽在其作品《美学四讲》之中提出审美积淀的观点:“主体的审美心理结构是长期社会历史发展沉淀的产物。在社会物质生活实践之中,人改造着客观世界,也改造着自己的主观世界。”作曲家在创作前已经接触大量中国传统音乐作品,形成了中国传统审美意识。这种审美意识会在不知不觉间引导作曲家的行为,使其在作品中融入典型的中国音乐韵律。

(一)《凤点头》中的锣鼓

《凤点头》是作曲家徐昌俊所作,这首作品在演出后广受好评,后被重新编配成手风琴、打击乐和钢琴三重奏版本、扬琴与钢琴版本。乐曲由四个部分组成,包括多部循环性结构、固定旋律变奏、快速展开段和综合性呼吸尾声。作品的标题“凤点头”正是戏曲锣鼓曲牌术语。

1.锣鼓“急急风”在作品中的运用

“急急风”锣鼓点在京剧、豫剧、评剧音乐中均有使用,用于武打场面的伴奏,以烘托出紧张的氛围,或是表现角色在舞台上的慌张与急促。其特点是大锣、小锣、拨合奏的“仓”与钹独奏的“七”相互配合,重复多次后,接入“仓”音快速重复地演奏(如谱例1所示)。

在《凤点头》乐曲的一开始,各个声部连续十二次重复第一小节第一拍的音乐,节奏急促,一开始便烘托出紧张、激烈的氛围,与“急急风”锣鼓点在功能上、形式上、营造氛围上不谋而合,体现了对曲牌“急急风”锣鼓点的运用。同样,乐曲的第338小节到376小节也运用了“急急风”锣鼓点元素(如谱例2所示)。

2.对锣鼓“马腿儿”的运用

“马腿儿”是戏曲锣鼓中的一种基本节奏型,这一节奏类型通常用来塑造跑马落蹄的形象。演奏时,大锣、小锣、钹齐奏发出的“仓”放在第一拍的重音上,而后小锣与板、钹相互配合,发出“令台 衣才”的类似于切分音的音响效果。在《凤点头》第9小节第一小提琴声部,运用了“仓 令才 乙台”的“马腿儿”锣鼓点节奏型,这一锣鼓点是对a段开头的发展变化,并且通过连续四次的重复,烘托出热烈的气氛。

3.流水锣鼓在作品中的运用

京剧、豫剧等剧种中虽然没有“流水”锣鼓曲牌,但是与京剧锣鼓同源的山西太原锣鼓音乐中,流水锣鼓是最为常用的锣鼓点之一。太原锣鼓流行于山西太原、晋中一带,是七种锣鼓曲牌套路的总称,包括“流水”“一二五”等。“流水”锣鼓节奏较为紧密、速度较快,用以营造热闹、欢快的气氛。其节奏特点为大锣、小锣、钹齐奏所发出的“仓”与钹独奏所发出的“七”音相互配合,快速循环演奏。在《凤点头》乐曲的13~14小节,使用了变换节奏的流水锣鼓。通过对比可以看出,第一小提琴声部中的十六平节奏型是流水锣鼓中前八后十六节奏型的变形。其音程构成也是模仿流水锣鼓的小三度音程。

4.传统大鼓节奏在作品中的运用

传统大鼓节奏通常是以二拍子或者是四拍子进行,其中,闪后半拍是一种常见的节奏变化。这种变化需要将前半拍空出,对后半拍强调,形成一种特殊的节奏效果。例如,以四拍子来演奏大鼓,第一拍为八平节奏型,后三拍就会为八平前空节奏型,形成“咚咚 0咚 0咚 0咚”的音响效果。在《凤点头》77~78小节处,提琴声部就与打击声部相互配合,演奏出了闪后半拍的节奏类型。这种连续稳定的切分节奏也为接下来扬琴的进入做了铺垫。

三、扬琴作品《凤点头》给我们的启示

虽然目前有许多扬琴作品以戏曲锣鼓为材料,但这些作品对戏曲锣鼓的运用还停留在形式模仿的层面,并未触及锣鼓的音响效果的运用,更没有将其与西方现代作曲手法相平衡。在《凤点头》这部作品中,作者巧妙地将戏曲打击元素与现代音乐风格的音响、和声音乐元素结合,把控了“中西”之间的平衡。

(一)发挥扬琴优势

作为一首扬琴协奏曲,其主奏乐器扬琴,具有长于节奏的特点。扬琴有着宽大的面板,其音域宽阔,有着不亚于钢琴的音乐表现能力。并且,扬琴与戏曲锣鼓中的板鼓十分相似,都是双手持竹、以面板下的空腔发声,因此可以演奏出复杂的节奏组合。但扬琴也因此受到了诸多的限制,其中之一就是无法像古筝、琵琶那样轻易地揉音或者滑音,而揉音与滑音所形成的“音腔”效果,正是戏曲音乐旋律风格所在。在《凤点头》这部作品中,面对扬琴这件乐器,徐昌俊没有“削足适履”而是巧妙利用,充分发挥了扬琴长于节奏的优势。

1.同音连竹

“连竹”分为“同音连竹”与“不同音连竹”,是指用一支琴竹弹奏连续两个或两个以上的音符。传统扬琴作品中很少使用连竹技法,但是随着扬琴音乐语言的丰富,同时为避免两手的交叉,现代扬琴作品中会使用连竹技法,以满足演奏的需求。《凤点头》这部作品的222~229小节使用了连竹技法,这样设计的原因是这部分属于乐曲的慢板部分,情感表达细腻柔软。同音连弹可以使得音色、节奏更加均匀统一,使音乐具有歌唱性(如谱例3所示),这符合慢板的音乐风格。

同音连竹的演奏难点在于左右手换手后第一个音的力度容易弹重,就是所谓的有“音头”。为了避免这种情况,在练习的过程中需要慢弹,锻炼单手的控制力,由点串线,使得音色、节奏统一。

2.拨弦

在乐曲的230~237小节使用了“拨弦”技巧中的“竹拨”,所谓“竹拨”是以琴竹的尾部拨动琴弦,发出清脆透亮的音响。该段落前后都为“九连弹”,拨弦清脆的音色,使得连续敲弦的沉闷与无趣被打破。

拨弦所发出的音响效果透亮,但如果演奏方式错误,发出的音响会尖锐而单薄。如何将声音弹得爽朗、沉稳,是这一技巧的难点。为此,在拨弦时要注意琴竹与琴弦的夹角,夹角最好在45度左右,夹角太小音响效果会过于单薄,夹角太大发出的音响又会沉闷。总的来说,演奏者在演奏过程中要注意琴竹与琴弦夹角,力度与速度把控得当。

(二)打击乐器音效的实现

在《凤点头》这部作品中,作曲家将扬琴的“敲击”功能放大,弱化弦乐队的旋律效果,使二者在互相融合的基础上,塑造打击乐的音响效果。伴奏声部无论是弱化旋律还是强化节奏,都是用以衬托扬琴声部旋律,突出扬琴的特质。这体现出了徐昌俊的创作理念:“每个乐器都有自己的特质,从作曲的角度来看,不同乐器的特质往往就是创作上最可以利用的‘特点’。”按作者的话来说,他在构建乐曲的主题时强调“重复”的手法,同时大量使用不协和音程,模拟打击乐的音响效果。除此之外,还使用大量的旋律重音、力度重音来增强打击乐的音响效果。

对于戏曲来说,在传统文化传承成为热点的今天,它的主要传承形式——课堂教育,依然面临着诸多问题。这迫使我们在完善戏曲课题教育的同时,寻求其他传承途径。在艺术作品中融入戏曲元素就是一条主要的路径,在文学领域,以戏曲为主题创作的作品层出不穷,例如贾平凹所作的《秦腔》、陈彦的长篇小说《主角》,就是以秦腔作为主题,在作品中大量使用了戏曲的术语,为我们全方位展示了秦腔这一艺术形式。在音乐领域同样如此,通过在音乐作品中合理地运用戏曲元素,发挥扬琴特长,塑造打击乐器效果。不仅为音乐增添色彩,也助力了戏曲文化的传播。

结语

戏曲锣鼓是中国传统音乐的瑰宝。本文通过历史研究法、对比研究法等方法,探究了戏曲锣鼓的基本规律。并且以此为基础,论述戏曲锣鼓在《凤点头》作品中的运用。如今“文化传承”成为热门话题,传统音乐是否应当改变,迎合大众审美,如何保护和发展中国传统文化等等,成为每个文艺工作者共同的问题。《凤点头》的创作为中国传统音乐的传承树立了典范,它将传统音乐元素合理地运用于新作品之中,给原本沉寂的“非遗”文化注入新的活力。

参考文献:

[1]徐昌俊.京剧元素在当代音乐创作语境中的重构——扬琴协奏曲《凤点头》创作札记[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2019.

[2]李瑾.京剧打击乐音乐元素在扬琴作品中的应用分析[J].中国京剧,2019(01):74-78.

[3]邸永君.海纳百川大气磅礴——京剧艺术漫谈[J].寻根,2007(05):62-69.

[4]张一.扬琴协奏曲《凤点头》的音乐语言研究[J].音乐研究,2020(03):48-56.

[5]刘吉典编著.京剧音乐概论[M].北京:人民音乐出版社, 1981.04.

[6]胥东升,李献民主编. 豫剧锣鼓经[M].郑州:河南人民出版社,1983.10.

[7]张正治编.评剧锣鼓点[M].音乐出版社, 1959.06.

[8]常静之著.论梆子腔[M].北京:人民音乐出版社,1991.05.

[9]闫懿新. 扬琴协奏曲《凤点头》音乐风格研究[D].吉林大学,2022.

[10]吴春礼,何为,张宇慈编著. 京剧锣鼓[M]. 北京:中国戏剧出版社, 1960.02.

[11]胥东升,李献民主编. 豫剧锣鼓经[M]. 郑州:河南人民出版社, 1983.10.

[12]张引,孙康,俞志富. 评剧音乐大全[M]. 沈阳:春风文艺出版社, 1986.

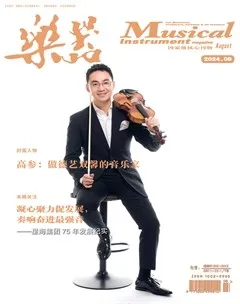

作者简介:高士程,江苏师范大学音乐学院2023级硕士研究生

任 佳,江苏师范大学音乐学院副教授、硕士生导师,本文通讯作者

本文为江苏师范大学研究生科研与实践创新项目《基于项目式学习的跨学科竖笛合奏课程建设研究》,项目号:2024XKT2473