拉萨河流域夺底沟东嘎山、老达孜城堡岩画调查研究

[摘 要]拉萨东嘎山岩画点位于拉萨市夺底乡夺底沟东嘎山半山腰处洞窟外的左右山体石壁上,是拉萨市北郊迄今为止发现的唯一一处岩画点;老达孜城堡岩画位于拉萨市达孜区孜拉姆摩崖石刻点。两处均邻近拉萨河流域,图像皆以敲琢制作方式为主,造型手法为“以线造型”和“以面造型”。通过分析东嘎山与老达孜城堡岩画的图像内容、类型、风格题材、制作技法、叠压关系并与邻近地域岩画进行比较,大致推断两地岩画分期断代上限为早期金属石器时代,下限为公元13世纪左右。

[关 键 词]拉萨;东嘎山;老达孜城堡;孜拉姆摩崖石刻;岩画

[中图分类号]J218.6 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)19-0009-05

文献著录格式:吴昊.拉萨河流域夺底沟东嘎山、老达孜城堡岩画调查研究[J].天工,2024(19):9-13.

东嘎山岩画点位于拉萨市城关区夺底沟街道的东嘎山的半山腰,离拉萨市区约10千米。“‘夺底’系藏语译音,意为‘开阔的沟’,沟内河流交错,风光旖旎,在东嘎山及周边地区有石灰岩峰丛和溶沟,喀斯特地貌特征显著;夺底沟属于高原季风气候,空气稀薄清洁,云量少,透明度高,太阳辐射强烈。独特的地形、地貌和气候条件造就了夺底沟多样的生态景观。”[1]东嘎山地理坐标为东经91°16',北纬29°75',海拔约为4109米,岩画位于山体的西南方,山体高百余米,三侧峭壁。岩体性质为石灰岩,图像所在岩面通体约长15米,图像离地面约1米。山体西侧有多处刻凿的佛造像,并发现后期人为的颜料上色。其东侧为岩画所在地点,岩画分布较为集中,为方便描述,分为3组:画面主要集中在山体腰部一洞窟外部的石壁上,洞窟左侧外壁为岩画主要聚集点,按分布情况分为2组;洞窟右侧石壁仅有1处图像,记作1组。部分画面有重叠打破的情况,说明可能经多次敲凿而成,岩壁亦有后期人为涂鸦。

老达孜城堡岩画位于拉萨市达孜区孜拉姆摩崖石刻点。达孜区隶属西藏自治区拉萨市,位于西藏自治区中南部、拉萨市的东北部,雅鲁藏布江中游北岸支流拉萨河的下游区域。达孜,藏语意为“虎峰”。岩画点位于村庄的路边,地理坐标为东经91°50',北纬29°82',海拔约为3 756.7米,老达孜城堡岩画点位于达孜区最低处的拉萨河地域。岩画分布在北部山腰石壁2处、山体西侧底部1处,共计3处岩画点,记为3组。

一、岩画情况概述

(一)东嘎山岩画

第1组(见图1)共计有10幅图像,位于岩面左端,距洞口处约10米,画面所在岩壁约4米。最左侧图像为密点敲凿的轮廓式的网状多边形,长约15厘米,呈多边形状,线条交错,其石壁上后期喷绘白漆,画面部分被遮盖;最上端为一密点敲凿剪影式马的形象,躯长约8厘米,其吻鼻突出,双耳直立,体型匀称,四肢直立并面向右方;马的右侧两处图像皆为密点敲凿剪影式,不易辨识;马的下端为一密点敲凿线条式的双层“塔阶”,长约10厘米;“塔阶”右侧为一人物形象,身长约20厘米,手中执弓箭,面向左侧。人物右侧画面较为零乱,岩面上有三个后期用金色颜料绘涂的藏文“Aa”字母叠压:上方为一密点敲凿剪影式的马的形象,身长约为10厘米,其吻鼻突出,身躯较长,四肢粗壮,尾部被藏文“Aom”字母叠压;下方自左至右有一疏点敲凿的人物骑马的形象,即骑士形象,长约10厘米,凿点呈白色,凿点连接的线条较为概括,马的躯体呈几何形,头部较小,四肢修长,人物端坐于马背之上;骑士右方为两处线条式塔形图,部分被文字所覆盖;塔形图右端为一密点敲凿轮廓式的圆头、椭圆身形的形象,身长约5厘米,其喙部突出,应为鸟类。

第2组图像位于第1组的右侧,按照岩面图像顺序自左而右、自上而下进行描述,画面所在岩壁长约6米,共计有29幅图像。上方画面最左端有一密点敲凿剪影式的直立的拟人形象,高约5厘米,五官刻画明显,体型呈方形,腿部较短;拟人形象右侧为一密点敲凿线条式塔形图,宽约15厘米;塔形图右方为一密点敲凿轮廓式牦牛形象,长约15厘米,头抵前方,体躯壮硕,背部隆起,四肢较短,似在觅食吃草,线条动态灵动;牦牛身后一形象体积较小,不易辨识其性质;该形象右侧凿有一覆钵式塔形图,以及一万字符,长度约10厘米。第二行最左侧绘一密点敲凿剪影式的公鹿形象,体长约10厘米,鹿角呈树杈状,吻鼻突出,体躯壮硕,四肢较短,做漫游行走状;公鹿右端为一密点敲凿线条式塔形图,塔刹为“十字形”,高约15厘米;塔形图右侧为后期刻画的4组“三怙主”真言;“三怙主”真言右端绘两只密点敲凿剪影式公鹿形象,体长约10厘米,鹿角呈树杈状,吻鼻突出,做漫游行走状,右侧公鹿叠压在一塔形之下;塔形图下端绘有一轮廓式狼或犬的形象,身长约10厘米,吻鼻突出,颈部扭向后方,体躯匀称,似在嚎叫;该形象右方似三只狼崽或犬崽,体躯较小,对视而立。最下端(见图2)左侧为三只动物形象,皆为密点敲凿剪影式,左侧似一公鹿,鹿角呈枝杈状向上伸展,体躯匀称,中间似一牦牛,身长约15厘米,体躯壮硕,四肢短粗,尾部下垂,右侧为一骑士,坐骑身长约15厘米,头颈较长,四肢前后直伸,做奔跑状,其背坐立一人,双臂前后直伸,手执弓箭,似在捕猎;这三只动物形象右侧凿有一身长约3厘米的动物形象,似狼或犬,体躯细长,四肢直立面向右方;该动物形象右侧为一人物形象,双臂伸展,似手执工具,人物下方立一牦牛,双角内弯,背部厚重,为俯视刻画形象;该组形象右侧似三只动物形象,轮廓较为模糊,皆为密点敲凿剪影式,不易辨识;三只动物形象右端为一剪影式公鹿,体积较小;岩画最右端似一动物形象,长约15厘米,体躯呈椭圆形,背覆线状长毛,肢体细长,何种动物不能辨认;该动物形象下端为一密点敲凿剪影式动物形象,似犬,体长约8厘米,体躯细长,为敲凿的俯视状的动物形象;该俯视状动物形象右侧为两处骑士的形象,坐骑左侧长度约5厘米,右侧身长约12厘米,皆为刻划的轮廓式,长脖直伸,四肢修长,长尾下垂,人物躯干直立,坐于马上,相向而行,似在游牧。

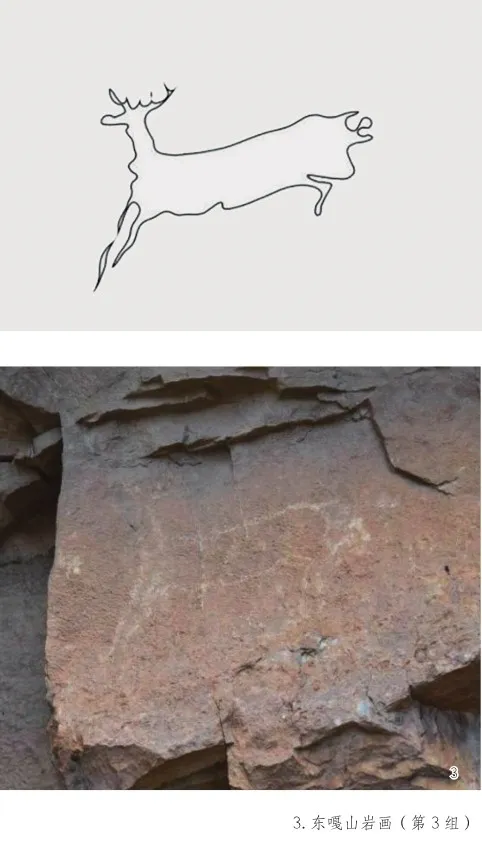

第3组(见图3)位于山腰洞窟的右侧石壁上,画面距地面约3米,共计有1幅图像:图像为密点敲凿轮廓式公鹿的形象,形制较大,身长约40厘米,头部狭小,吻鼻突出,鹿角向上伸展,长脖直伸,体躯匀称,四肢修长,后肢弯曲,关节刻画细致,尾部较短,做奔跃状。

(二)老达孜城堡岩画

第1组图像位于山腰石壁上,岩画所处岩面整体似矩形,岩面呈红褐色,凿点呈黄褐色;第2组图像位于山腰石壁上,位于正北方向,岩画所处岩面整体似梯形,岩面呈黄褐色,凿点呈白色;第3组图像位于山脚石壁,岩画所处岩面似方形,岩面呈红褐色,凿点呈白色。

第1组左端为一密点敲凿线条式的塔形图,高约42厘米,塔顶呈尖状,塔瓶为覆钵式,塔瓶与塔基之间有一小型方体瓶座;塔形图右侧为一密点敲凿剪影式牦牛形象,体长约26厘米,双角直立,头抵前方,背脊起伏如峰,体躯壮硕,四肢短粗;牦牛右侧为一密点敲凿的剪影式公鹿,体长约12厘米,头部细长如椭圆形,鹿角如树杈状向上直立,体躯匀称,腹部处有一凸起,四肢修长,做静立状;公鹿下方一小型图案为密点敲凿剪影式,长约8厘米,轮廓模糊,能辨析其有体躯与四肢,背脊两处较高凸起,形似骆驼;公鹿右侧为一密点敲凿线条式塔形图,高度约30厘米;该塔形图右端亦为一密点敲凿线条式塔形图,塔基长短不规则,高度约20厘米。

第2组上端为一密点敲凿线条式塔形图,高度约22厘米,塔尖立一宝珠,塔瓶为覆钵式;塔形图下方左侧为两处疏点敲凿轮廓式椭圆形,长约8厘米,具体性质不明,其下两处图形凿点稀疏,亦不能辨识;两处椭圆形右侧似一密点敲凿的线段,下方疑似两个密点敲凿剪影式的人物或咒语图像,高约7厘米,体积较小;该组形象右端为一密点敲凿万字符,长度约10厘米;下端为后期凿刻的三排六字真言。

第3组为一密点敲凿线条式塔形图,高度约40厘米,塔顶有“日月宝珠”,以及7层的三角形塔刹,塔身为较为规范的覆钵式塔瓶,四级塔基呈梯形承于塔瓶之下。

二、岩画的制作技法和图像寓意分析

这两处岩画的主要制作技法为敲凿方式,以敲琢、线刻法为主[2],造型手法有“以线造型”和“以面造型”两种方式[3]。造型风格以简练概括且写实为主,在构图形式上以刻划者的主观意识为主,将现实题材形象或者自身主观意向统一在特定意义的画面当中。李永宪教授在《西藏原始艺术》中也提道:“岩画是人们心灵自由显现和描绘客观事物形态的平面造型表现手法,同时它也以审美的形式传达着人们对整个世界的感受和认识,因此它是人类最早的艺术表现形式之一。”[4]所以说,岩画艺术不仅是早期艺术表现的遗存,也表现了当时人们的意识形态,便于我们去探索当时人类的生活、信仰、政治形态。

东嘎山岩画中可确认的动物个体有22处,包括牦牛、鹿、羊、马、犬(狼)、鸟类等;人物图像有7处,包括射箭、骑乘、放牧等动态;塔形图形有7处,塔层阶数不等;咒语符号有9个(处),包括2处万字符图形以及文字等。岩画题材较为丰富,以动物形象居多,其次为塔形、人物形象、铭文符号,具备青藏高原岩画风格的典型特征。在图像数量最多的动物形象中,鹿与马的数量占比更大,说明鹿在藏族人民心中具有神圣地位,以及分布的广泛性。在鹿的刻画图形中,“对公鹿的刻画是最为着力的。由于其头上生有一对美丽的犄角,奔跑敏捷,习性较温顺,所以公鹿一方面成为猎人追逐的重要对象,另一方面对它们的着力刻画也反映了人们对公鹿特有的喜爱,对鹿角的刻画显得尤为细致,不仅把角描绘得变化多端,而且极富装饰性”[5]。马作为重要的交通工具,在岩画题材中亦是必不可少的,该地点第1组有2处骑士形象,第2组岩画中有3处人物骑马的形象,足以说明马在日常狩猎与游牧生活中的重要地位。该岩画地点有3处牦牛以及宗教符号呈现在一个场景当中,说明当时当地居民对于动物已具备某种特殊含义,亦可说明佛教传入的影响。有意思的是,东嘎山部分岩画几处图像采用的是俯视的角度进行敲凿,同一场景中同一性质的形象,会采用大小不同的对比手法进行刻画,说明当时人们掌握的敲琢岩画艺术手法具有多样性,进行艺术创作时会注重空间感、对比感,部分图像所呈现的狩猎以及游牧的场景亦可反映出当时拉萨北部居民的生活痕迹以及生活状态。

老达孜城堡岩画图像数量较少,题材较单一,可确认的动物个体有3处,包括牦牛、鹿、骆驼;塔形共计有5处,且形制、大小不一;铭文符号4处,万字符1处、人物或符号2处、不能辨认的图像2处。牦牛、鹿的图像在藏区岩画中是十分常见的,其敲琢方式与动物造型与藏南河谷其他地区并无明显差异。牦牛是青藏高原岩画中出现频率最高的图像,在东嘎山有3处、老达孜城堡有1处。牦牛是青藏高原所特有的动物,西藏岩画的这一现象与青藏高原特殊的生态环境完全一致。骆驼在西藏是少见的,表明当地与西域等地交往密切。两地区塔形图形制的不同造型说明其敲凿的年代具有分层。“佛塔是佛教的产物,伴随着佛教而产生,又随着佛教的传播而发展,既是佛教艺术最早表现的对象,又是佛教文化体系中至关重要的建筑符号。”[6]多数塔形图上部为各种形状的塔刹,中部为覆钵式塔瓶,塔基为规则或不规则的阶梯式底座。所以说,在岩画中不断频繁出现的塔形图案,也间接说明了佛教传入后对西藏地域人民精神的影响。

三、拉萨河流域岩画概况、内在联系与分期断代

1902年,德国藏学家弗兰克在拉达克的多个地方发现许多动物岩画,虽然弗兰克认为这些动物岩画只不过是800多年前达尔德人的作品,但他的这个发现和相关著录标志着藏地岩画学的滥觞。尽管如此,西藏的岩画调查和研究却后继乏力,在后来的大半个世纪,几乎没有什么能够引起关注的发现,直到20世纪80年代中期,弗兰克的先声才有了回响。[7]

1985年春季,国家文物局召开西北五省区岩画工作会议,决定在新疆、青海、宁夏、内蒙古、甘肃5个省区内全面进行岩画调查,随后西藏也参与了进来,至今已有30余年。西藏的岩画调查和研究已经有了相

当的积累,成果斐然。[7]

岩画作为史前绘画遗存的重要形式,是人类历史上遗留数量最多、分布最广、延续时间最长的文化现象,具有重要的考古价值。由于自然环境与生态模式的影响,从原始时代起,中国就存在北方和西北草原民族的游牧文化,黄河流域以粟、黍为代表的旱地农业文化和长江流域及其以南的以稻谷为代表的水田农业文化,以及东南沿海的以渔捞业为代表的海洋文化,中国岩画的分布大体与上述的多种民族传统文化一致。根据岩画作品的内容与风格,以及所处的文化地区,大致可以划分为北方、西南、东南三个系统,对于西藏岩画而言,与北方系统最为接近。[8]自20世纪初西藏岩画被发现后,其风采逐渐展现给世人,成为世界岩画艺术的重要组成部分。迄今为止,西藏西部、藏北高原、西藏中部、藏南谷地、藏东南地区皆有岩画遗存陆续发现。在20世纪拉萨郊区辛多山发现拉萨河流域第一处岩画以来[9],近年只增加有墨竹工卡县甲玛乡的孜孜荣岩画[10]、临近地区尼罗河流域的工布江达色沃岩画[11]以及雅江流域的昌果沟岩画。故本次调查的两处岩画点对了解拉萨河流域及其周边的岩画不但增添了新的材料,而且从技法到题材等各方面都有一定的内在联系。下面就对东嘎山、老达孜城堡岩画与孜孜荣岩画、色沃岩画从遗存形式、制作技法、题材、叠压打破关系等方面进行比较分析。

(一)从遗存形式比较分析

东嘎山与老达孜城堡岩画点皆遗存于拉萨河附近山体的崖壁之上,孜孜荣岩画点位于拉萨河谷甲玛沟的觉布山西侧的山崖下[10],工布江达色沃岩画处于色沃吊桥斜对面、尼洋河北岸的一处崖壁上[11],四地岩画皆遗存于河流附近的山体岩壁上,且遗存形式是典型的藏南河谷地区的岩画遗存形式。

(二)从制作技法比较分析

四地区岩画在制作技法上皆运用通体敲琢手法,表现形式也皆为剪影和轮廓式两种。例如,东嘎山岩画中的动物形象以敲凿剪影式形象为主,仅有4处动物形象为轮廓式;老达孜城堡岩画动物形象主要以剪影式表现;孜孜荣岩画就动物形象而言,剪影式与轮廓式都有[10];色沃岩画除一犬形象为线条状外,其余动物形象皆以剪影式表现[11],但值得注意的一点是色沃岩画部分剪影式图像涂有朱砂。[11]宗教类图像如塔形图皆为线条式绘制,铭文符号则运用刻划的手法,呈现方式有所不同。东嘎山岩画铭文凿痕较深且刻划面光滑,属阴刻样式;老达孜城堡岩画铭文为阳刻;孜孜荣岩画铭文符号为密点敲琢[10]。

(三)从图像题材比较分析

除了出现频率较高的动物题材,如鹿、马、牦牛、犬等,也有与人物相关的如游牧、射箭的社会活动,画面主题包含狩猎和游牧。

首先,对于动物题材而言,鹿、羚羊、马、犬等在四处岩画点都有不同数量的呈现,但是色沃岩画中并未发现牦牛形象,而老达孜城堡岩画中则仅有牦牛、鹿与骆驼的单体图像。对于四地区岩画所描述公鹿的形象,除老达孜城堡岩画中的鹿的雄性器官不明显外,其余三地皆有表现雄性动物器官的图像内容。“生殖崇拜”在动物图像中的表现,是对动物繁殖能力的一种期望和重视,雄性动物被人类予以更多的关注,这种对雄性动物生殖器的刻画,从侧面反映了西藏中部地区岩画共同具有的风格特征。[10]

其次,人物形象题材当中,东嘎山岩画和孜孜荣岩画皆有类似骑士的形象,人物骑于马背之上,表现了驱赶、猎杀动物的游牧活动主题。

最后,对于宗教题材而言,一方面表现为塔形图,老达孜城堡岩画中塔形图有5处,在东嘎山岩画中亦有5处表示宗教题材的塔形图,孜孜荣岩画中也有2处塔形图[10];另一方面表现在铭文符号,除色沃岩画点外,其余三地皆有铭文的刻画。

(四)从画面所存在的叠压打破关系比较分析

东嘎山岩面有4处画面存在此关系,包括塔形图叠压于动物之上、铭文符号叠压于动物或佛塔之上;孜孜荣岩画有15处画面存在叠压打破关系,包括人物形象叠压于动物之上、佛塔的塔瓶或塔基叠压于动物或经幡各部位、动物叠压于动物之上。[10]就这两地的叠压关系而言,虽不能体现出明显的时代差别,却能够将两地的制作风格以及特殊现象或手法联系在一起,既是对动物形象的注重,又显示出佛教传入后对宗教题材的追崇。

根据东嘎山与老达孜城堡岩画点的图像内容、类型、风格题材、制作技法、叠压关系以及与邻近地域岩画点的分期比较,笔者认为东嘎山岩画点与老达孜城堡岩画点均可大致分为前后两个时期。东嘎山岩画一期,其制作手法以琢刻为主,凿点多为点状,凿痕较浅,且部分组图显示的为狩猎与游牧场景。其画面内容有弓箭、弩、套索等专用工具,以及马匹、猎犬等辅助工具,运用追猎、围捕、设伏等多种手段捕猎,其显示的生产方式已脱离早期的“采集—狩猎型”生产方式,所以就生产方式而言,西藏岩画的时代应是由进步的狩猎生产发展到畜牧业形成的猎牧并存阶段,故该时期大致年代上限应在早期金属时代,距今3000年左右[12],下限至吐蕃王朝兴起之前。东嘎山岩画二期,以佛塔造型(塔基多为3~4节塔阶)以及铭文符号作为依据,“塔的形状似乎也有早晚之分,较早的佛塔为等高的多层式,每层依次内收,无塔瓶或塔刹;较晚的佛塔有几层塔基,其上承塔瓶,顶上有塔刹”[13]。这些现象均表明其所处时代区间应属佛教传入之后吐蕃及其以后时期。[14]老达孜城堡岩画一期,制作手法与东嘎山岩画相似,图像以琢刻的线条式塔形图为主,有3处密点敲凿剪影式动物图像和1处铭文符号,由于其动物题材数量较少,无法作为有利因素进行大致断代,故根据其塔形可大致将图像的年代进行大致分层,其第1、2组佛塔形制与东嘎山塔形图基本相似,故亦为佛教传入之后吐蕃及其以后时期;第3组佛塔形制明显与前两组有较大区别,更具备佛教晚期的塔形形制特征,包括其7层的三角形塔刹,塔顶的覆钵式塔瓶等,表明其制作时代相对较晚,故其所属时代大致为佛教前、后弘期至公元13世纪左右。

参考文献:

[1]庞春雨,郑文玉,唐坤.高原生态脆弱区综合整治与旅游利用规划:以拉萨市城关区夺底乡夺底沟为例[J].规划师,2018,34(9):122-129.

[2]李永宪.西藏原始艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2000:151-152.

[3]李永宪.西藏原始艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2000:170.

[4]李永宪.西藏原始艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2000:140.

[5]西藏文物管理委员会.西藏岩画艺术[M].成都:四川人民出版社,1994:7.

[6]李曼.犍陀罗式佛塔的发展与演变[A].拉日·甲央卓玛.青藏高原古塔研究论坛论文集[C].成都:四川美术出版社,2022:2.

[7]汤隆皓.西藏岩画研究回顾[J].中国藏学,2018(4):188-192.

[8]陈兆复.古代岩画[M].北京:文物出版社,2002:50.

[9]Aufschneider,P.Prehistoric sites discovered in inhabited regions of Tibet[J].East West,1956,7(1):74-88.

[10]何伟.西藏墨竹工卡县孜孜荣岩画调查简报[J].藏学学刊,2018(2):1-21,246.

[11]夏格旺堆,何伟.西藏工布江达县色沃岩画调查简报[J].考古与文物,2014(6):3-6.

[12]西藏文物管理委员会.西藏岩画艺术[M].成都:四川人民出版社,1994:8-9.

[13]李永宪.西藏原始艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2000:166.

[14]西藏文物管理委员会.西藏岩画艺术[M].成都:四川人民出版社,1994:9.

(编辑:王旭平)