“学习即研究”观点下的物理实验课堂实践

摘 要:以“气体等温变化”为例,围绕“体验与感知”“设计与实践”“反思与发展”三个环节展示了“学习即研究”观点下物理实验课堂的教学思路。以“设计与实践”为核心,学生自主设计、自由讨论,完成了DIS实验和自创的U形管水柱实验,利用U形管水柱实验实现了仅用1 m长管子和水测量大气压的创新。整个过程,教师利用开放引导性的问题驱动学生创造性思维的培养,真正实现了从“知识本位”过渡到“素养本位”。

关键词:学习即研究;等温变化;物理实验课堂

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)12-0052-4

1 “学习即研究”观点下的物理实验教学

科研之路总是曲折、艰辛的,要经历“提出问题—设计实验—自制仪器—采集数据—反思分析”等多个阶段才仅能初步得到实验结论。反观我们的学生,便缺乏了这样亲历实验的过程,而更多是由教师直接告知要研究的问题,直接介绍要采用的方法,甚至直接演示要做的实验。这严重剥夺了学生提出自我主张、亲历实验过程的权利和机会,导致了学生的被动学习、浅层理解,导致他们缺乏探究意识。据此,施瓦布提出了“科学即探究,科学不只是学习知识,还要学习科学研究的过程和方法”[1]。刘霁华老师提出了“学习即研究”的观点,他指出“学习的本质是研究,学习者就是研究者,学习过程就是研究过程”[2]。这对于我们的物理实验教学有很大的启发。

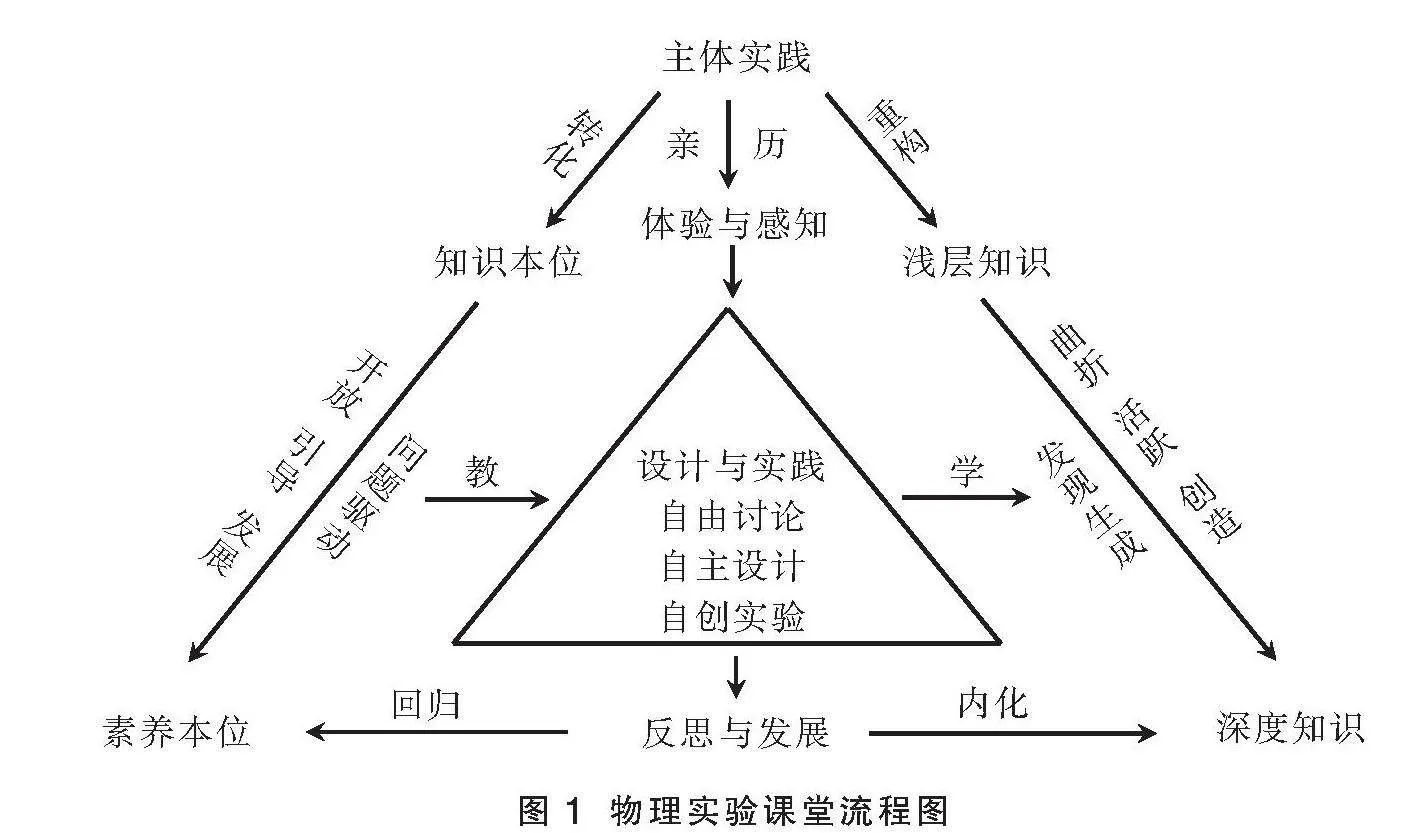

真实的学习可以认为是“浓缩式”的研究过程[3]。物理实验课堂应以学生的主体实践为主线,学生将亲历“体验与感知”“设计与实践”“反思与发展”三个环节,具体流程如图1所示。“体验与感知”强调真情境、真体会,可以采用生活实例,也可以采用特殊装置达到设疑激趣的效果。而“设计与实践”则为核心,按照逻辑顺序,先定性分析,再定量探究。在此环节中,教师应充分给予学生发挥的空间,教师仅仅作为材料的提供者和问题的驱动者,如何使用该材料来达到探究目的,以及如何测量待测量都应交由学生自由讨论来得出。教师要转变教学观念,从“知识本位”转化为“素养本位”,尽量达到抛出一个具有开放性、引导性、发展性的问题,便能激起学生思维上产生一连串“水花”的教学效果,切忌一手包办、过度掌控。在这样自由的环境中,学生才能做到自由讨论、自主设计,甚至自创实验。也许这个过程会有曲折,但也会有观点的碰撞和思维的创造。最后的“反思与发展”则是一种升华,可以包含对实验本身的误差分析、方法改进,也可以包含知识迁移、拓展应用等。总之,这种具有浓烈研究氛围的“发现生成式”学习才能将浅层知识重构成深度知识。

2 “学习即研究”观点下“气体等温变化”教学案例

2.1 体验与感知——魔术激趣

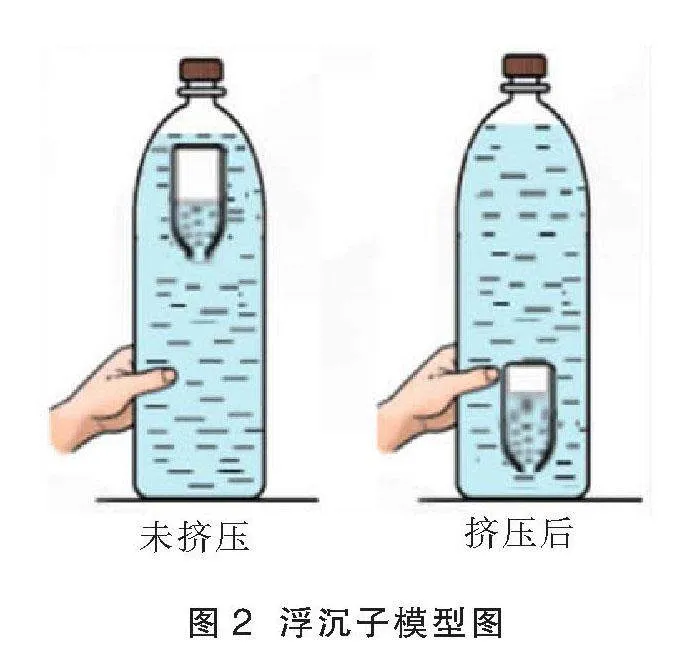

教师先展示“浮沉子”装置:一个装了水的矿泉水瓶,瓶中还有一个倒置的开口敞开向下的棕色小瓶子,小瓶中只装了一部分水。然后,邀请指定的学生上台配合魔术表演。学生双手握住大瓶,教师不与瓶子有任何接触。随着教师的口令“小瓶小瓶听我指令,向下,再向上”,学生便配合“悄悄地”捏紧和松开大瓶,从而实现小瓶的沉浮,引得下面学生一片惊呼。

教师趁机鼓励学生猜想原因,有人认为有磁力作用,有人认为小瓶上拴了透明的线……接着,教师请刚才上台配合的学生揭秘,并展示捏紧大瓶前后的模型图,如图2所示。请学生观察、对比捏紧瓶子前后气体状态参量的变化情况。最终经过讨论,得出探究的问题是“当温度一定的情况下,一定质量气体的体积与压强之间的关系”。

图2 浮沉子模型图

2.2 设计与实践

2.2.1 定性探究——针筒海绵实验

教师仅仅提供器材,一个密封的针筒,内部有一块压变海绵,并且不告诉学生接下来如何操作,而是提问学生“可以如何利用材料来探究p与V的定性关系”。然后,学生开始自由讨M5PeBY1ypncQjoIpXBjwioUbl3v6Yyxeow4jQJZzXBU=论,最终由学生回答出推动活塞改变气体体积,通过观察海绵的形变来判断气体压强的变化,并进行实际操作(图3),得到p与V之间呈现负相关的定性结论。

图3 针筒海绵实验示意图

2.2.2 定量探究

(1)实验猜想

基于刚才的定性分析,教师顺势提问“你觉得p与V之间可能存在哪种定量关系”,学生猜测可能反比、平方反比、立方反比……经过讨论,决定先从最简单的成反比关系开始猜想,如若不成立,再换成其他猜想。

(2)实验设计

教师仅仅抛出问题“你认为可以如何测量p与V”“如何控制实验条件”,并鼓励学生自由讨论,然后请不同小组进行汇报和补充。最终,经过不同小组的讨论后,得到测量p的方法有压强传感器、液柱压强……;测量V的方法有量筒、针筒、排水法、圆柱底面积乘高……;控制实验条件:用密封实现“一定质量”,在室温下操作实现“温度一定”。这里需要注意的是,教师应及时板书学生的想法,并鼓励学生大胆补充,注重思维生成。

根据上述的讨论,可以实现的装置有很多,由于时间的限制,本节课只选用了两种方案,分别是DIS实验和自创的U形管水柱实验。

①方案一:DIS实验

由于教材上有此方案,如图4所示,故教师可注重于学生如何处理数据。经过讨论,得到两种处理方法:一种是判断p、V的乘积是否是定值;另一种是作p-1/V图或V-1/p图,采用化曲为直的方式判断图像是否是过原点的直线,最终选择作p-1/V图来检验。

图4 DIS实验装置图

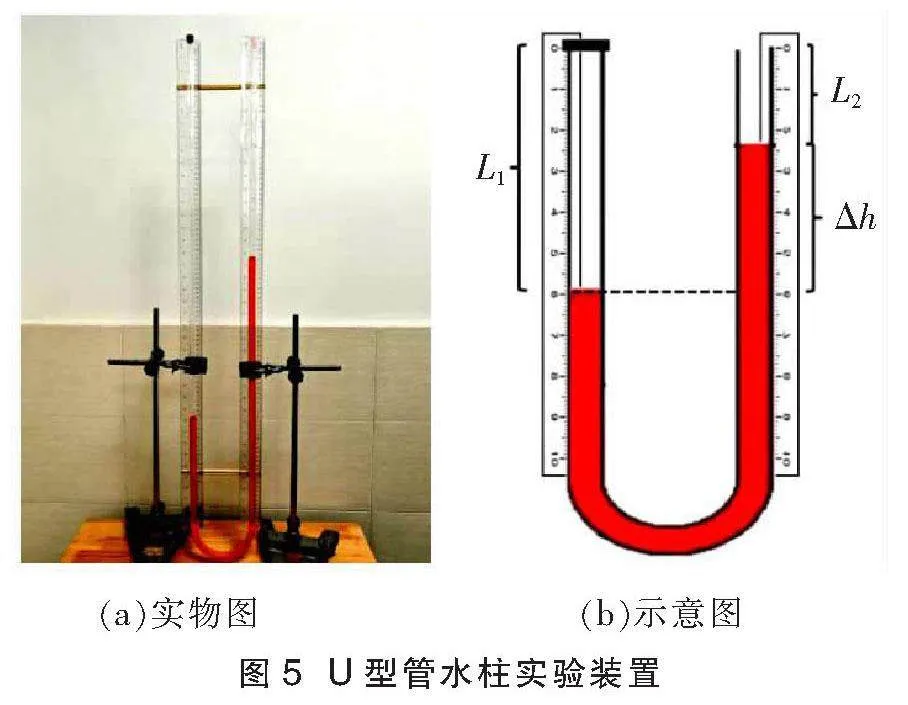

②方案二:U形管水柱实验(自创)

由于上述有学生提及了用液柱压强去测量压强,故教师展示U形管水柱装置:U形管一端用黑色塞子密封,另一端开口,开口处可注水,研究对象为密封端的气体;每根U形管后均固定有刻度尺,刻度尺的零刻度线与管子的上边沿齐平,如图5所示。请注意,教师仅仅是在上述讨论之下呈现了这样的装置,至于如何操作,完全交由学生来设计。教师提问“如何利用该装置测量密封气体的p与V”“如何处理数据探究两者是否成反比”,学生自由讨论,然后由不同小组进行汇报。经过讨论,学生一致认为,密封气体压强p=p0+ρgΔh(p0为大气压,Δh为两侧液面的高度差),体积V=L1S(L1为气柱长度)。但对于数据处理方法有三种观点:第一种认为类似刚才的DIS实验,可以测量p与V数值后,作p-1/V图观察是否是过原点的直线;第二种认为判断p、V的乘积是否是定值;第三种指出第二种观点中不用把p与V的准确值计算出来,太麻烦了,只需要关注每次加水后的变量L1和Δh即可。于是,教师立马捕捉这个灵感,鼓励学生推导,如若p与V成反比,L1和Δh满足怎样的关系。片刻之后,学生推导出,若(p0+ρgΔh)L1S=C(C为常数),则Δh=-,也就是两液面高度差Δh与气柱长度的倒数1/L1成一次函数关系。所以,我们只需要检验每次加水后,Δh-1/L1图是否是一次函数图像,就可以反证p与V成反比的假设是否成立。紧接着,教师顺势提问“该如何测量出L1和Δh”,学生回答:直接读密封侧液面的刻度得到L1,再读出开口侧液面的刻度L2,两者之差就是Δh。(说明:本文的U形管水柱实验与其他U型管实验不同,均为原创,不同之处在于:第一,本文U形管固定,通过加水来改变密封气体的V和p,其他U形管实验不加水,而是通过上下移动开口端管子来改变密封气体的V和p;第二,数据处理的方式不同,本文是作Δh-1/L1图,不需要知道大气压、管子横截面等数据,而其他U形管实验是利用这些已知量求出p与V的精准值再处理数据,故本文从原理设计上更加简洁、方便)

(a)实物图 (b)示意图

图5 U型管水柱实验装置

(3)实验操作

接下来,两个实验同时进行,并均使用Excel表格辅助数据处理和图像生成。方案一DIS组推动活塞,在电脑上记录体积和压强,重复8次,作出p-1/V图。方案二U形管组加6次水,在电脑上记录每次两侧液面刻度,作出Δh-1/L1图。教师及时用手机拍下每组的图像,方便后续投屏到大屏幕上。

2.3 反思与发展

2.3.1 DIS实验误差分析

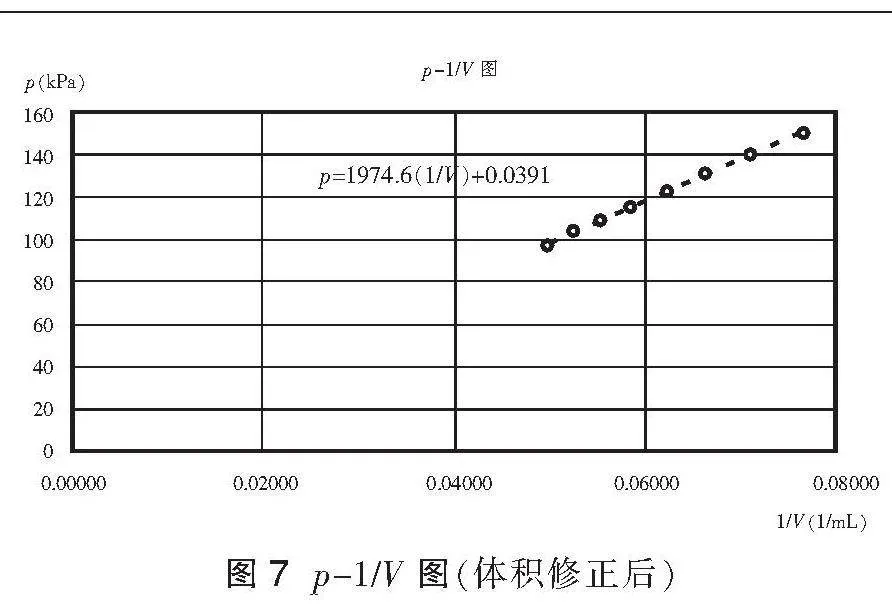

教师展示DIS组的p-1/V图,由学生进行汇报。学生发现得到的是一次函数图像,并且用Excel表格拟合公式为“p=1710.6(1/V)+8.4664”,经由学生讨论,发现V的测量值并不是气体真实的体积,还应该包含传感器连接管部分的体积。故教师现场在Excel表里修正体积,已提前测出连接管体积约为1.1 mL,修正后得到p-1/V图的拟合公式为“p = 1974.6(1/V) + 0.0391”,纵截距减小,如图6、图7所示。由此,在误差允许的范围内,可得到p与1/V成正比,即p与V成反比。

图6 p-1/V图(体积修正前)

图7 p-1/V图(体积修正后)

2.3.2 U形管水柱实验分析和拓展

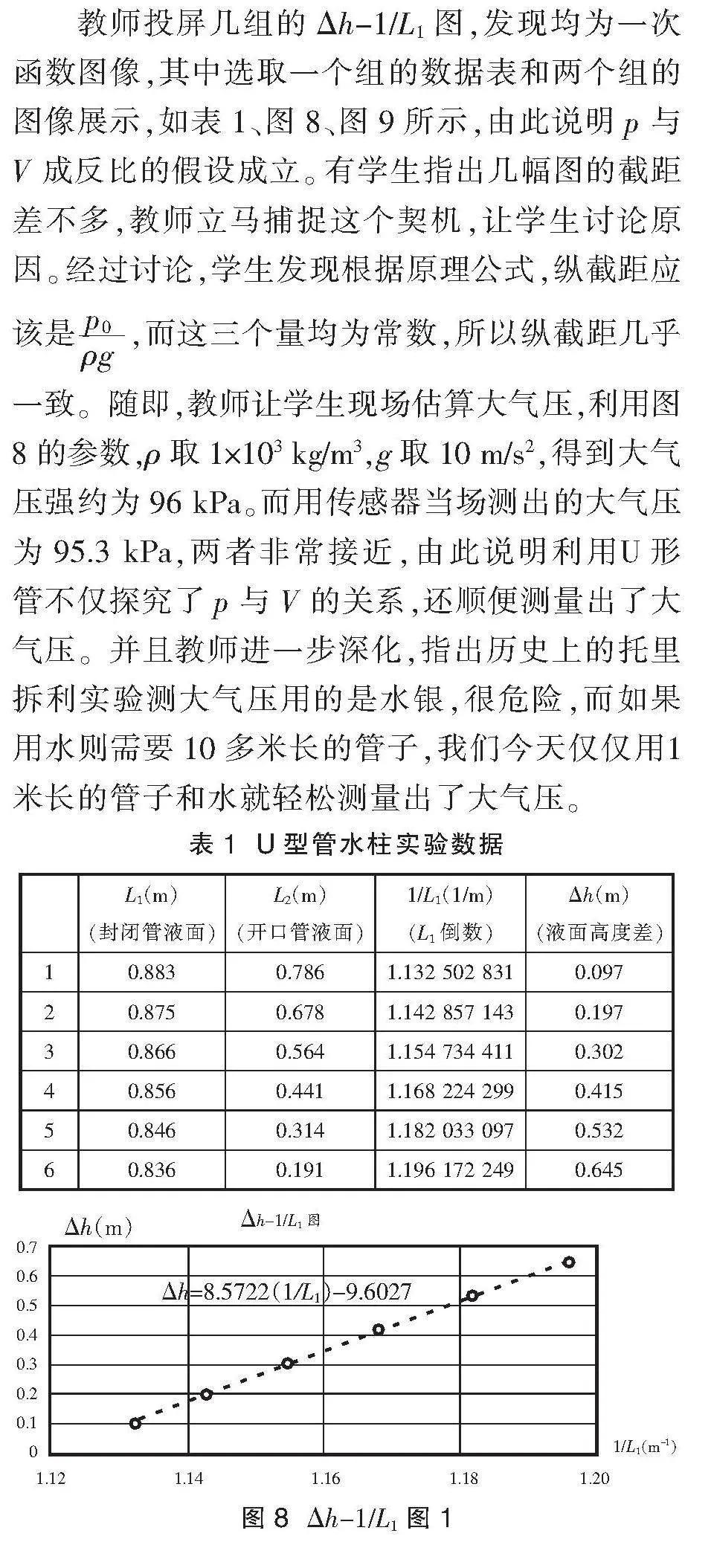

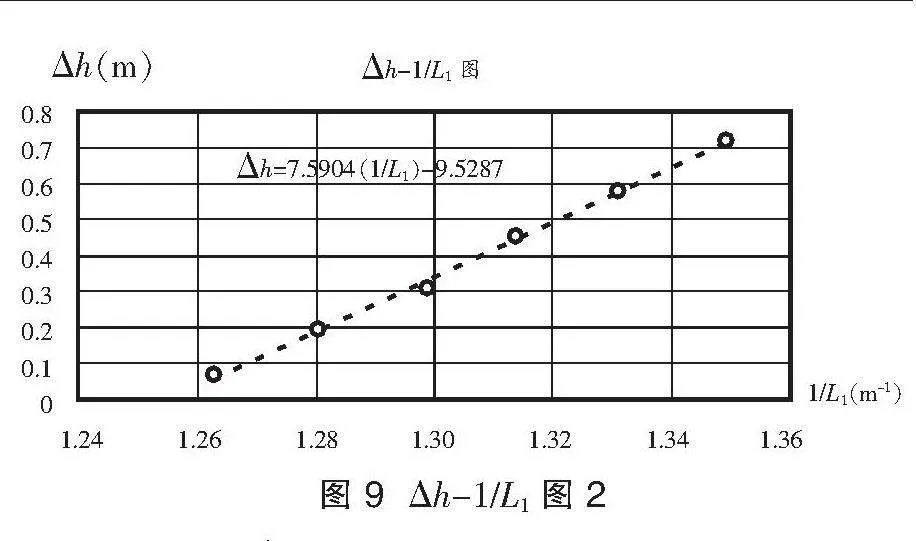

教师投屏几组的Δh-1/L1图,发现均为一次函数图像,其中选取一个组的数据表和两个组的图像展示,如表1、图8、图9所示,由此说明p与V成反比的假设成立。有学生指出几幅图的截距差不多,教师立马捕捉这个契机,让学生讨论原因。经过讨论,学生发现根据原理公式,纵截距应该是,而这三个量均为常数,所以纵截距几乎一致。随即,教师让学生现场估算大气压,利用图8的参数,ρ取1×103 kg/m3,g取10 m/s2,得到大气压强约为96 kPa。而用传感器当场测出的大气压为95.3 kPa,两者非常接近,由此说明利用U形管不仅探究了p与V的关系,还顺便测量出了大气压。并且教师进一步深化,指出历史上的托里拆利实验测大气压用的是水银,很危险,而如果用水则需要10多米长的管子,我们今天仅仅用1米长的管子和水就轻松测量出了大气压。

表1 U型管水柱实验数据

图8 Δh-1/L1图1

图9 Δh-1/L1图2

2.3.3 揭秘浮沉子

在课堂的最后,教师鼓励学生自由讨论开头的魔术,揭秘为何捏紧和松开瓶子就能实现小瓶的沉浮。激烈讨论后,由学生上台陈述,主要有两种观点:第一种选取小瓶和小瓶中的气体为研究对象,其受到重力和浮力平衡,当捏紧大瓶时,大瓶水面上方的气体体积减小,压强增大,从而导致小瓶开口处外部压强增大,水流进小瓶,瓶内气体体积被挤压,排开水体积减小,浮力减小,重力不变,故下沉;另一种观点选取小瓶、小瓶中的气体、小瓶中的水这一整体为研究对象,当水流进小瓶时,整体的重力增加,而整体排开水的体积不变,故下沉。两种观点的不同在于研究对象的选取,但都完美地揭秘了浮沉子。

3 结 语

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,这句话同样也适用于科学探究。孩子天生就充满了对于未知世界的探索欲望,他们的头脑里总是充斥着各种有趣的想法,作为教师的我们,不应该扼住他们的天性,强行灌输式教育,而应该注重探究过程,让他们去经历、去感受、去创造,努力去营造自由的讨论氛围和浓烈的研究氛围。学习即研究,只有这样的课堂才能真正实现学生有意义的学习,有深度的学习,有生成的学习。

参考文献:

[1]韦冬余.论施瓦布科学探究教学的基本内涵[J].全球教育展望,2015,44(4):28-35.

[2]刘霁华.指向素养发展的物理课堂转型与重构[J].基础教育参考,2021(12):50-54.

[3]刘霁华.从知识积累学习到素养发展学习的转变——“学习即研究”观点的思考与实践[J].中小学教材教学, 2021(9):47-52.

(栏目编辑 刘 荣)

收稿日期:2024-07-03

基金项目:成都市教育科研规划课题“融合式教学视域下高中生自主学习培养模式研究”(CY2024Y144)。

作者简介:梅怡楠(1999-),女,中学二级教师,主要从事中学物理教学工作。