SNP教学模式融入初中物理教学设计

摘 要:SNP是一种整合建模和论证过程的渗透式教学模式。将SNP教学模式引入初中物理课堂,能有效达成教学目标,培养学生的综合素养。以人教版教材“磁现象 磁场”一节为例,阐述SNP教学模式的理论框架,并根据理论框架设计了教学流程,实现提高学生模型建构能力和科学论证能力的教学目标。

关键词:SNP教学模式;教学设计;模型建构;科学论证

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)12-0035-6

《义务教育物理课程标准(2022年版)》提出核心素养中的科学思维主要包括模型建构、科学推理、质疑创新和科学论证等方面[1]。在科学研究和实践过程中建模和论证是重要环节,具有独特作用和价值。建模有助于我们把复杂的概念、问题和现象简单化和系统化;论证则能保证研究和实践结论的科学性与可靠性。

SNP教学模式的理论框架要求教学活动以学生为中心,教师扮演引导者的角色。该模式特别注重培养学生建构科学模型的能力,提升学生运用理论知识进行科学论证的技巧,以此来改进传统教学中存在的不足。该模式在大概念的基础上提出问题,对于复杂抽象的物理概念和物理现象,通过建立模型来提高学生的参与度,并激发他们的兴趣。学生可以根据建立的模型,针对某一特定问题收集相关数据和证据,进行科学论证,这样可以改变传统教学中的灌输式和填鸭式教学。因此,本文将SNP教学模式融入初中物理课堂教学,旨在提高课堂效果以及全体学生的参与度,实现教学目标。

1 SNP教学模式简介

SNP模式(Science Negotiation Pedagogy)是美国教育者Chen提出的一种整合建模和论证过程的渗透式教学模式[2]。2013年,美国明尼苏大学STEM教育中心研究员Chen等人首先提出了NC教学模式[3]。2016年Chen等人又给NC模式加入了建构模型环节,他们借鉴了SWH模式和ADI模式,将之与NC模式相互融合后提出了SNP教学模式[2]。2018年,SNP教学模式被引入国内,并基于该模式开展了中学物理教学方面的研究,提出SNP教学模式能够促进学生核心素养的全面发展[4]。

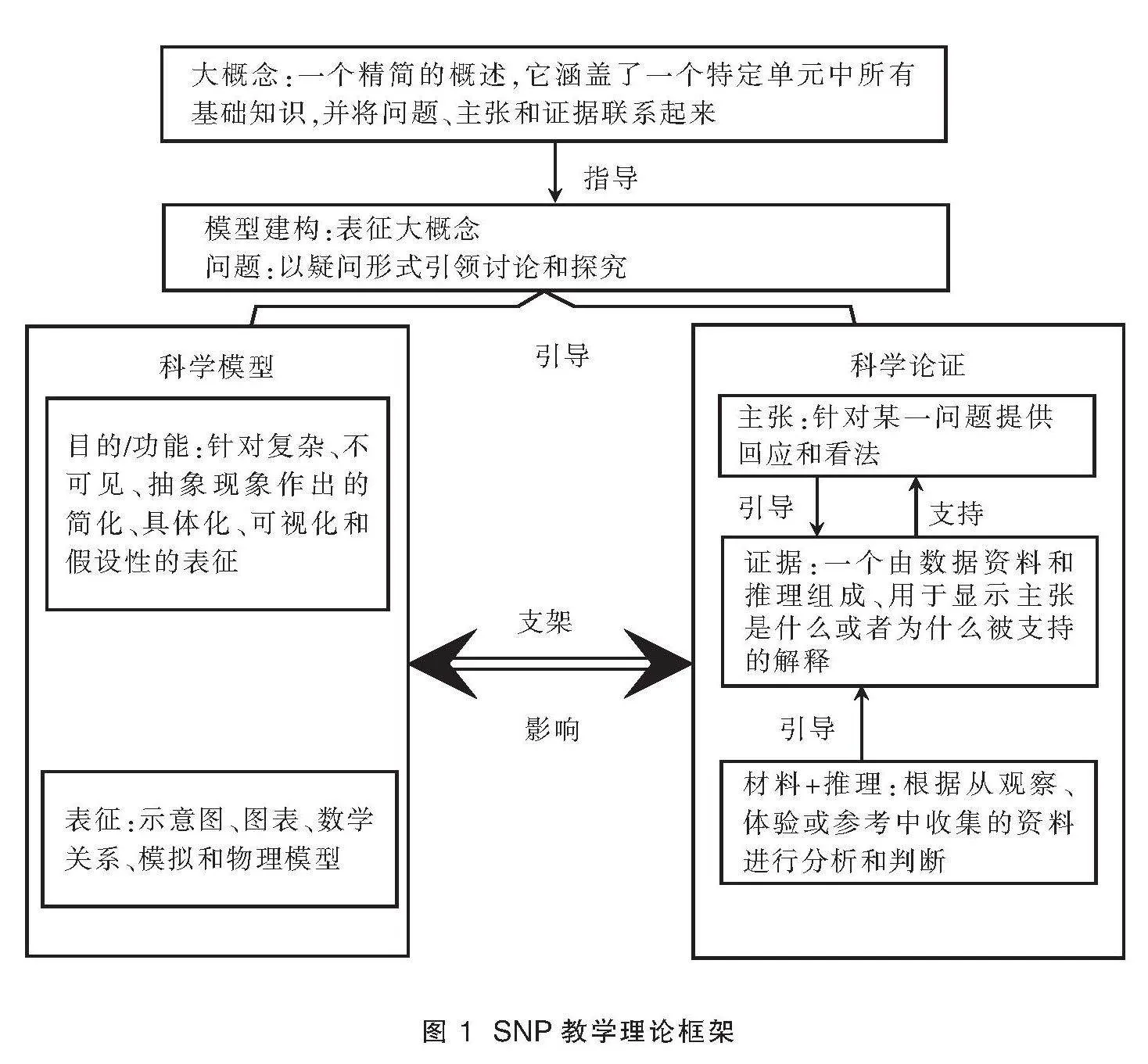

近年来,SNP教学模式在我国物理教学领域的研究主要集中在该模式的理论基础和教学设计方面。SNP教学模式的理论框架如图1所示,其核心是以大概念为导向,学生在大概念的指导下,通过教师引导提出驱动性问题。学生基于现有知识和资料,围绕驱动性问题建构科学模型,最终师生共同围绕这些模型进行深入讨论、论证,并评估论证结果,包括主张、证据和推理过程[5]。

SNP教学模式不仅能够有效提高学生的模型建构能力、逻辑推理能力和批判性思维能力,还能培养学生的小组合作能力和语言表达能力,在很大程度上有助于学生综合能力的提高[6]。该模式基于其理论框架,有效建构了以学生为中心、以教师为主导的课堂环境,并强调学生的积极参与。在人教版九年级《物理》第20章《电与磁》的第一节“磁现象 磁场”教学中,教师为磁场和磁感线的内容提供了丰富的模型基础,学生也通过学习具备了科学论证的知识基础。因此,SNP教学模式在此背景下得以良好应用(图1),为学生提供了深入学习和探究的机会。

2 融入SNP教学模式的“磁现象 磁场”教学设计

2.1 教学准备

(1)教材分析:“磁现象 磁场”是人教版九年级《物理》第20章第一节的内容[7]。本节内容为以后学习“电生磁”部分的“安培定则”等知识提供铺垫。“磁现象”是日常生活中的常见现象,这一节课所对应的大概念是“电与磁”。

(2)学情分析:在之前的学习中,学生对磁性材料有了基本的直观认识(如铁和磁石),但可能尚未深入理解磁性的本质。他们对日常生活中的磁现象有一定了解(如磁卡和磁带的使用),但对这些现象背后的物理原理可能还不够熟悉。尽管学生对一些抽象的物理概念有所涉猎,但对于磁感线和磁场等概念,仍需通过更多的实际实验和具体实例来加深理解。

(3)教学目标:

①物理观念:在小组合作建构科学模型的过程中,能让学生理解“磁现象 磁场”的规律。

②科学思维:通过小组合作建构“磁现象 磁场”的实验模型,培养学生的科学建模能力;通过小组口头论证、书面表达,培养学生的科学论证能力。

③科学探究:能在小组合作和教师的指导下探究“磁现象 磁场”的实验规律,培养学生观察物理现象,提出物理问题,对实验现象进行交流、评估、反思,最后得出结论的能力。

④科学态度与责任:通过小组合作探究“磁现象 磁场”的实验规律,培养学生的合作意识;通过口头论证和书面论证,培养学生坚持观点和修正错误的能力。

(4)教学重点:探究“磁现象 磁场”的实验规律。

(5)教学难点:运用转换法建构实验模型。

2.2 SNP教学模式的教学流程

根据SNP教学模式的理论框架,“磁现象 磁场”教学流程包括6个阶段,如表1所示[8]。

2.2.1 创设驱动问题

为了激发学生的探究兴趣,教师设计一个情境——“会跳舞的回形针”。在这个场景中,教师佩戴磁性戒指,手持放置回形针的纸板,通过在纸板下移动右手,使回形针跳起舞来。随后,教师邀请学生尝试,却意外发现回形针并未起舞。这时,教师提出疑问:是什么让回形针“跳舞”?这个问题成为了本课的切入点。紧接着,教师通过展示“悬浮空中的锥形物品”和“磁体隔物吸引”等实验,生动阐述了磁现象和磁场的概念。最后,师生共同探讨,形成了核心问题:磁现象与磁场之间有何关联?

设计意图:通过直观演示强化本节课的重点——磁体和磁场的定义与特性。通过实验和推理,帮助学生克服磁场抽象难见的困难,建构对磁场的理解,并揭示磁极相互作用的深层原因。

2.2.2 小组合作初步建构模型

教师引导学生提出驱动问题后,通过小组合作探究的方式,使用教师提供的实验器材和导学案,建构初步的磁现象与磁场关系模型,导学案如表2所示[9]。教师指导学生认识磁体及其特性,然后围绕核心问题展开探索。在学生动手实验前,教师通过问题串引导学生建立初步模型。例如,磁体能吸引哪些物质?磁体的哪个部位吸引能力更强?如何确定磁体的南、北极?磁极间的相互作用规律是什么?为什么回形针被磁体吸引后,即使隔开也能相互吸引?

通过这些问题,学生进行了实验观察,并在教师的引导下总结出磁体的N极和S极、地磁场的知识以及磁极间的相互作用规律。对于“磁化”这一概念,需要教师通过实验现象帮助学生建构概念模型。

设计意图:通过师生互动激发学生思考,增强学生的参与感,通过问题引导小组合作,使学生能够初步建立起关于磁极、磁化概念的模型。

教师通过提问进一步推进学生对磁场模型的建构。例如,“当小磁针靠近磁体时会发生偏转,但两者并未接触,这是为什么?”学生回答后,教师结合自己的观点引入了“磁场”的概念,并解释磁场虽看不见摸不着,但其存在可以通过实验观察到,如“悬浮空中的锥形物品”。为了帮助学生理解磁场的方向,教师引导学生设计并演示实验。在条形磁体周围放置小磁针,观察小磁针的排列来判断磁场方向,如图2所示[7]。教师还展示了“用铁粉显示磁场”实验,通过在条形磁体上方轻敲撒有铁屑的白纸板,观察铁屑的分布来形象化磁场。最后,师生一起总结实验结果,建立“磁场”模型。教师提问:“磁体周围存在什么?我们如何描述磁场?”并邀请学生上台演示描述磁场方向的实验,进而引入了“磁感线”的概念模型。教师进一步引导学生把一块玻璃板放在纸板上方,用彩色笔在玻璃板上描绘铁屑的分布,从N极到S极画出带有箭头的曲线,如图3所示。另外,展示空间中磁感线的分布(图4),从而完善“磁感线”模型[10]。

设计意图:考虑到学生初次建模时可能出现的不准确性,教师应积极鼓励并指出其模型的优点,同时提出针对性问题。通过导学案引导,学生在小组内依据学习目标和实验器材继续探究驱动问题,再动手实验以深化理解。在遇到难题时,教师以问题串的形式提供指导,助力学生科学探究和建模,为后续的科学论证打下坚实基础。

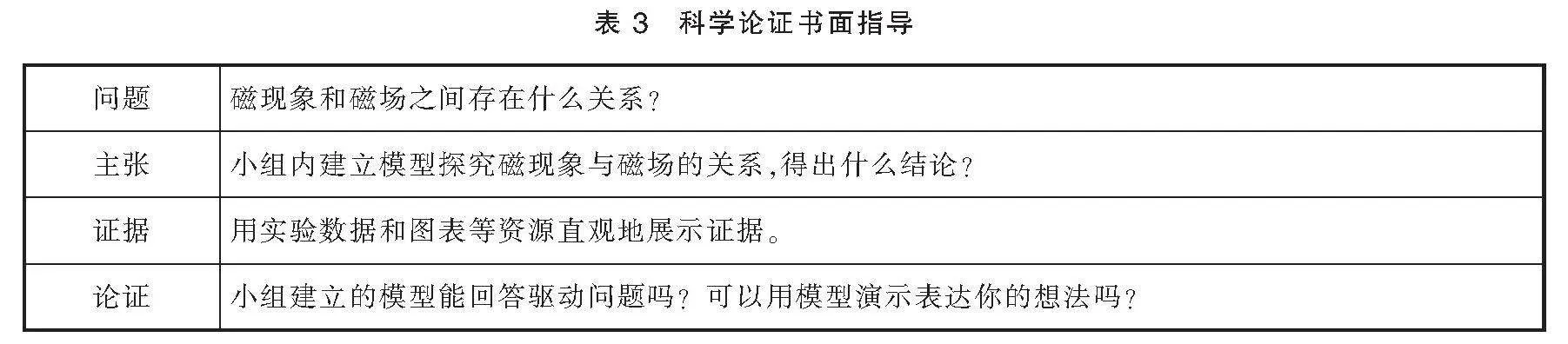

2.2.3 各小组初步建构论证

各小组围绕已建立的物理模型建构科学论证,并将其呈现于白板上。在此过程中,学生可能会遇到困惑,此时教师提供书面指导,帮助他们完善论证结构,包括明确主张、搜集证据和建构逻辑论证(表3)。这有助于学生深入理解并修正模型,形成更为严谨的科学论证。

在书面论证阶段,教师可以通过提问了解学生对模型的理解程度,如询问:“哪些证据能揭示磁现象与磁场的关系”,教师通过强调“转换法”引导学生从实验现象得出结论。此环节旨在确保模型与论证的一致性,为口头论证环节做好准备。

设计意图:借助科学论证指导,帮助学生理清磁现象和磁场的关系,提升逻辑思维和书面表达能力,为接下来的口头论证环节打下基础。

2.2.4 全班讨论模型和论证过程,修正模型和论证

各小组完成模型建构及书面论证后,将由代表上台展示并进行全班讨论。此阶段基于前期模型和论证基础,旨在通过交流与讨论实现进一步优化和完善。展示前,小组需确保模型与论证的准确性和逻辑性。在SNP教学模式下,“磁现象 磁场”课程的论证水平评价标准如表4所示。

设计意图:通过全班互动与教师指导,促使各小组精进模型建构与论证,深入理解磁现象、 磁场间的联系。小组讨论与班级交流旨在提升学生的口头表达与论证能力,助力他们建构更精准、更全面的物理知识体系。

2.2.5 咨询“专家”

“专家”资源包括:教材、参考书、刊物、互联网资源等[2]。

全班学生通过讨论对小组内建立的模型和论证进行修改。此阶段通过与“专家”模型的对比,学生能更清晰地认识到自己的不足,进而提升自己的科学素养。因此,教师适时引入物理学史,带领学生探寻“磁现象 磁场”的发展历程。从最早的指南针——司南,到伟大的发明——罗盘,学生领略了人类智慧的结晶。这些实例让学生更加直观地感受到磁场的力量,也激发了他们对科学的兴趣。教师详细讲解“地磁场”的奥秘,引导学生思考其与日常生活的联系。这样的教学方式让学生在学习中不断拓宽视野,增强对科学的敬畏之心。

学生回忆之前的学习过程,逐渐发现自身模型与“专家”模型的异同。他们分析差异,汲取经验,不断完善自己的理解。这种自我反思的过程有助于学生更好地掌握科学知识,培养独立思考的能力。通过这样的学习经历,学生不仅掌握了知识,还学会了如何在实践中运用所学,真正实现了学以致用。

2.2.6 反思性写作

师生共忆课堂精华,学生梳理模型建构与论证过程,领悟磁现象、磁场之间的联系。教师引导学生整合知识点,形成系统性认知,以反思促提升,深化理解与应用。最后,根据本节课学习内容作出反思性评价,如表5所示。

设计意图:本环节学生通过回忆知识后完成书面反思,这样能更好地帮助学生理解建立的模型和论证。以后的学习过程也可以融入这个模型和论证,更进一步提高思维能力。

3 总 结

通过以上6个环节可以看出,把SNP教学模式适当地融入初中物理课堂,可全面提升学生的模型建构、口头与书面表达及反思能力。在“磁现象 磁场”教学中,以合作探究为核心,驱动问题引领学生深入理解关键概念,培养科学思维;面对挑战,教师需耐心引导,借助问题串激发思考,强化科学探究精神;引入物理学史,培养学生的科学态度与社会责任感。虽然SNP模式源自国外且多用于生物教学,但适当调整后,亦可在物理领域焕发新生,增强其实用性与适用性。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]弭乐,郭玉英.科学建模与科学论证整合的教学模式述评[J].物理教师,2018,39(2):7-12.

[3]Chen Y C,Steenhoek J. A negotiation cycle to promote argumentation in science classrooms[J].Science Scope,2013,

36(9):41-50.

[4]张莉,陈翔.科学协商“SNP”教学模式在高中物理教学中的应用——以“牛顿第三定律”为例[J].福建基础教育研究,2024(1):109-112.

[5]贺雅妮,李卫东.SNP教学模式在促进物理科学思维发展中的应用与思考——以“杠杆”一节教学为例[J].物理教师,2021,42(10):43-46.

[6]丁珂,钱长炎.SNP教学模式融入高中物理课堂教学的思考与实践——以“库仑定律”一节教学为例[J].物理教师,2019,40(12):2-5,10.

[7]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.义务教育教科书九年级全一册[M].北京:人民教育出版社,2020.

[8]杜明康.指向科学思维培养的SNP教学模式的应用[J].中学生物教学,2023(6):24-27.

[9]苏豪,韩礼刚,潘留占.SNP教学模式下的高中物理教学设计——以“力的合成和分解”为例[J].物理教学探讨,2023,41(4):30-34.

[10]王钰涵.核心素养下物理概念教学的优化设计——以“磁现象 磁场”为例[J].中学物理教学参考,2022,51(11):36-39.(栏目编辑 邓 磊)

收稿日期:2024-08-10

作者简介:古再丽努尔·图尔荪(1998-),女,硕士研究生,主要从事物理教学研究。

*通信作者:何久洋(1983-),男,副教授,主要从事物理教学研究。