指向高阶思维培养的物理自创实验

摘 要:高阶思维是物理学科核心素养培养中的重要内容,培养高阶思维要寻找突破口,并需要有效策略的支持。在“超重和失重”一节课的教学中,通过认知冲突建立突破口,利用自创实验激发认知冲突,运用有效策略培养高阶思维。

关键词:高中物理;高阶思维;认知冲突;自创实验

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)12-0018-4

在高中物理学科核心素养中,科学思维培养是其中的重要内容,培养高阶思维更是科学思维的核心部分。认知冲突能引发认知不平衡,使学生产生解决冲突、获得认知平衡的需求,形成想学、要学、求学的自主课堂。认知冲突是实现高阶思维的突破口。实验作为揭示学生原有认知结构与新观念建立的重要手段,是形成学习契机的有效途径。因此,笔者提出在高中物理教学中,从实验视角唤醒、凸显、激发、内化认知冲突,并指向高阶思维培养,本文以“超重和失重”教学为例开展论述。

高阶思维是一种系统思维模式,是需要多种认知协同作用的思维过程,是发生在较高认知水平层次上的智力活动。高阶思维的发生常指向开放性的新问题,这就导致个体需要根据自己的图式,去提取与新问题相关的经验与知识,在此过程中,个体能轻松地提取那些达到自动化水平的执行策略或者既定规则,当这样的操作无法解决问题时,个体就需要进一步建构能灵活调整的认知策略,这个过程并非可以自然发生,而是需要经历创设问题新情境、建立新旧知识关系、不同维度的信息综合等一系列认知操作[1]。

1 自创实验创设问题新情境,“唤醒”冲突,澄清错误前概念

奥苏伯尔强调:“要探明学生已经掌握了什么, 并据此开展教学”[2]。那些来自学生生活经验的认知,是学生凭直觉和不够严谨的统计形成的,往往与科学知识相悖或不尽一致,这会阻碍新知识的建构。因此,笔者通过自创实验来形成对这些来自于生活的先前认知的认知冲突,然后学生自己经历主动建构的过程,通过反思发现错误,有利于学生摒弃错误前概念,积极主动建构新知识,为养成科学思维奠定基础。

在学习“超重和失重”前,学生头脑中对于失重问题往往存在着宇宙中、漂浮、无重力等根深蒂固的错误认知。鉴于此,笔者自创了“皮筋弹弓”实验,具体如下:

实验仪器如图 1 所示,以手持式台秤为基座,让皮筋处于拉升状态,并用重物压住,使皮筋弹弓处于待激发状态。

1.定性观察并设置挑战任务:单手水平托住“皮筋弹弓”装置,通过快速下蹲的方法把皮筋发射出去。

2.设置问题:(1)让皮筋成功发射的关键物理量是哪个?

(2)皮筋发射时重物所受的重力是否发生了变化?

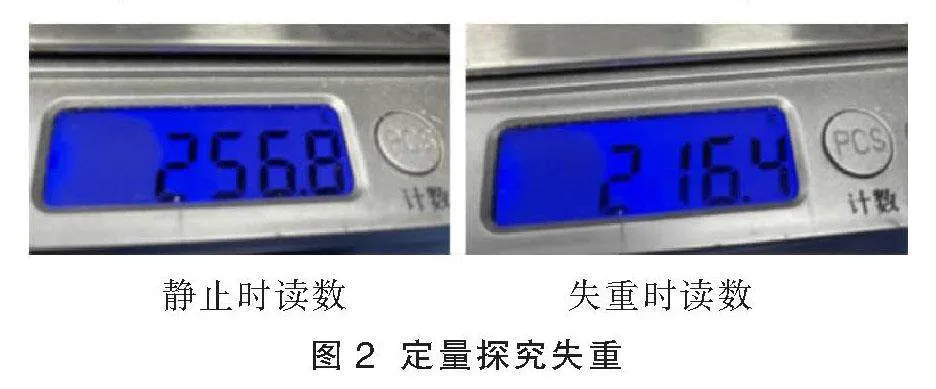

3.定量探究失重如图 2 所示:打开台秤电源(改装过带极值记录),重复上述挑战过程,观察记录数据、讨论交流后得出失重的力学原理,矫正错误前概念。

4.极限法探究完全失重:逐渐减小皮筋拉力,多次重复挑战任务,数据显示值越来越小,观察、交流、讨论后得出完全失重的力学原理。

2 自创实验建立新旧知识的关系,生成准认知

高阶思维的第二个环节是建立新旧知识间的关系,首先将分解后的先验知识根据其作用与新信息进行匹配,然后通过识别背景知识在新问题中承担的角色,通过角色和新情境内容之间的绑定,最后让先验知识与新信息发生融合,形成对应的映射关系,从而促进准认知的生成[1]。

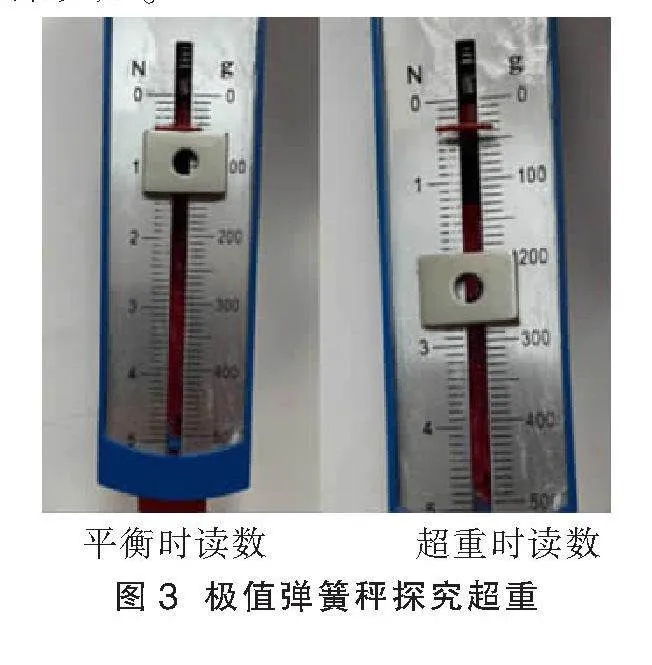

对于超重的教学,学生在获得失重概念的正确认知后,其认知已经到达了由被动向自主阶段转变的临界点,此时学生完全有能力运用自创实验进行超重的探究设计,从而完成对超重概念的自主建构。设计如图 3 所示仪器,在弹簧秤上吸上磁片,弹簧秤下拉时,磁片被弹簧秤指针推动。在探究超重实验的过程中,可自动记录下拉力的最大值,通过与重力大小比较,初步可得出超重的力学原理。通过翻阅资料、小组讨论,进一步加深认知。

3 自创实验综合不同维度信息,“凸显”认知冲突,建立科学认知

高阶思维的第三个阶段是不同维度信息的综合,即将相互关联的新旧知识通过收集、分类、组织和整合等方式,形成系统化的科学知识[1]。皮亚杰认为:“认知发展得以发生的主要机制是平衡,而平衡可以通过同化与顺应获得”。学生通过前面的积累和学习建立平衡,形成准认知;接着必须再次经历失衡过程,打破原有平衡和认知方式形成新平衡和建立科学认知[3]。通过自创实验“凸显”认知冲突,让学生先经历失衡再转向平衡,在解决认知冲突的同时,掌握学习方法、理解知识内涵、提升科学素养,通过对问题的认识不断深入,让学生的思维水平不断向高阶提升。

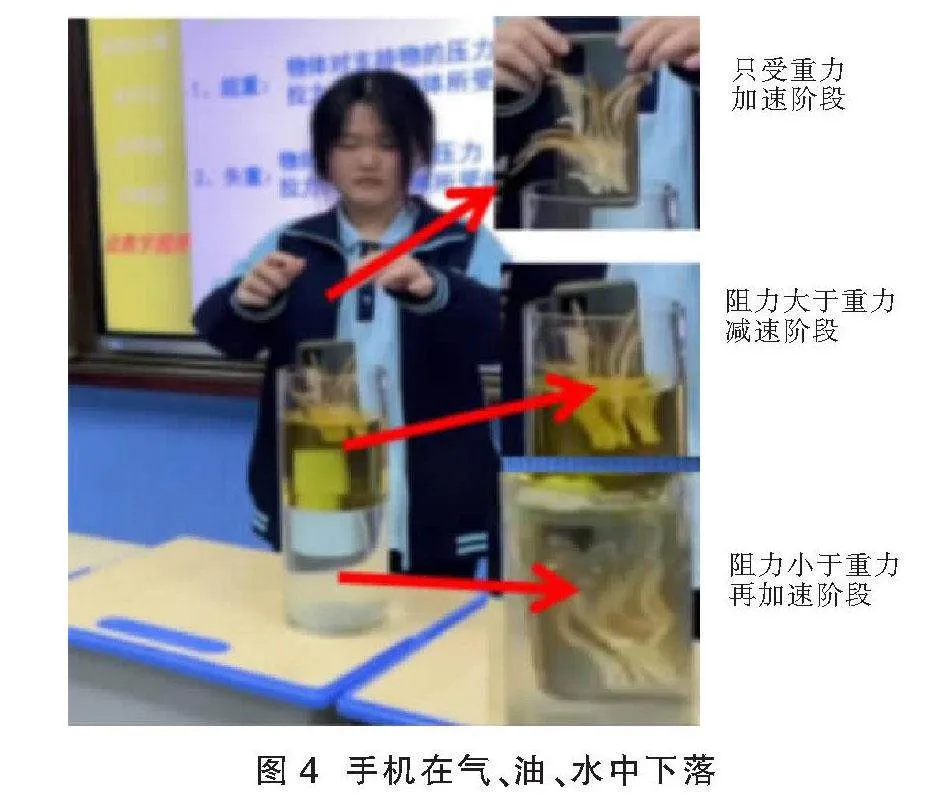

通过第一阶段的学习,学生从力学角度对超重、失重有了一定的认知,此时笔者结合牛顿第二定律设计“手机下落”自创实验,让学生“被迫”从运动学的角度认识超重和失重,并和力学原理相互佐证。

仪器如图4 所示:手机装上防水套,并安装羽毛浮力块;液体上层为煤焦油,下层为水。

1.操作:让手机从一定高度自由下落进入液体中。

2.设置问题:下落过程是超重还是失重?

课堂反馈显示:学生用力学原理分析,对于手机在空中阶段为失重非常肯定,但对于是否为完全失重存在一定的疑虑;对液体内有浮力也很肯定,但由于浮力大小未知,故而无法判断超重还是失重,通过此过程打破了学生原先的准认知。

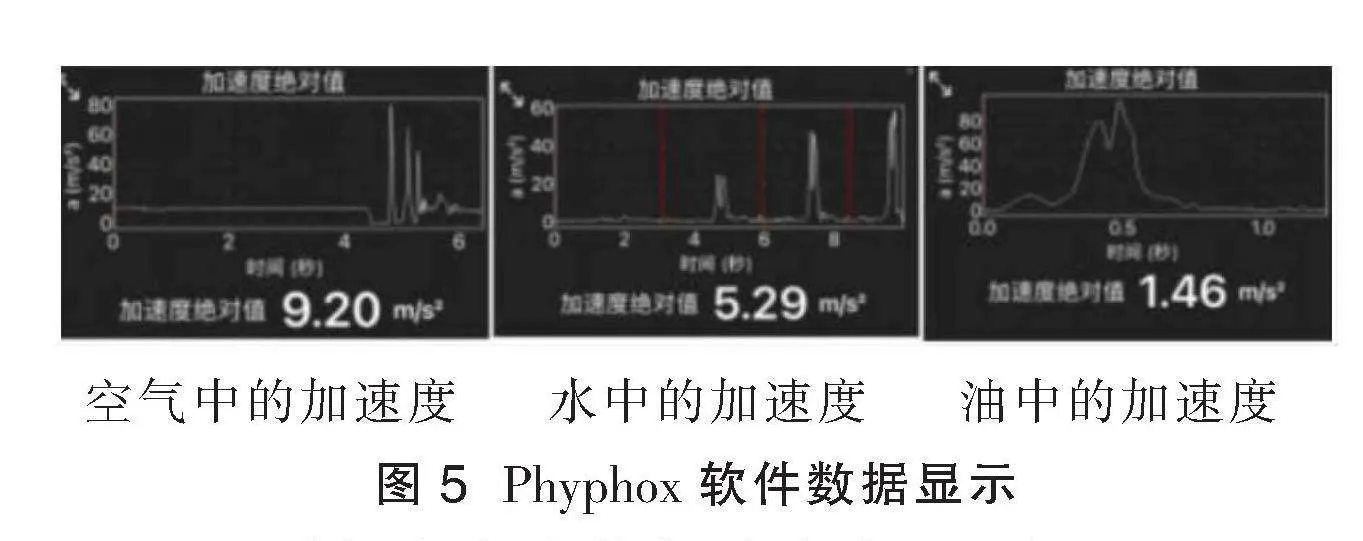

3.Phyphox 定量显示加速度,如图 5 所示。

(1)手机在空中的加速度向下,为 9.20 m/s2,结合牛顿第二定律和当地的重力加速度,得出在考虑空气阻力的情况下,手机运动情况不是完全失重,与力学原理结论一致,交流、讨论后初步得出与运动学相关的失重认知。

(2)手机在水中的加速度向下,为 5.29 m/s2,运用动力学知识判断为失重,然后通过慢放和截屏,发现手机在水中加速下落,结合牛顿第二定律与力学原理,结论仍旧一致,建立科学新认知。

(3)手机在油中的加速度向上,为 1.46 m/s2,运用运动学知识判断为超重,然后通过慢放和截屏,发现手机在油中减速下落,结合牛顿第二定律可知,物体必定受到其他力的作用。查询资料显示煤焦油对羽毛有很强的黏附作用。

4 自创实验产生创新认知,“激活”认知冲突,完善科学认知

创新认知产生的标志是认知结构的更新和拓展[1]。杜威说过:“冲突是思考的翅膀 ”。但当翅膀不强劲无法展翅远行时,就要暂且让其栖息一下以便积蓄力量。因此,笔者巧妙设计了相关实验,成功化解了学生思维中的障碍,有效激发学生的思维灵感和创造力,并使之产生新理念、新创意,从而达到“激活”认知的效果。以自创实验为立足点,学生通过观察、探究、思维,形成更深层次的认知冲突。当原有的认知结构无法解释实验结果时,学生既感到好奇,又渴望求解,从而有利于学生进入更深层次的学习状态,也有利于学生的思维层次向高阶提升。

通过前面对于超重和失重的自创实验研究,学生掌握了自创实验探究的方法,对于超重、失重也建立了科学的认知。但由于都在竖直方向,因此在学生对超重、失重的认知中会埋下隐患,故而追问:超重、失重只能发生在竖直方向吗?引出探究任务,此时学生已经具备自行设计实验探究不同方向上超重、失重现象的能力。通过实验探究小组合作交流得出结论,倾斜方向发生变速运动时,也会出现超重、失重现象,水平方向则不会出现。通过小组交流和论证,教师播放相关视频进行验证,最终完善对超重、失重概念完整而正确的认知。

5 自创实验监督、管理、调节认知过程,“内化”认知冲突,实现整合性认知

高阶思维过程需要元认知能力来监督、管理、调节认知过程[1]。学生在遇到新问题和新情境时,往往依据他们原有的经验和认知对新问题提出假设或给予解释,但由于学生的认知过程不够全面,这就导致其预期往往与科学事实不符。此时,通过自创实验引导学生甄别有用信息,从不同的视角分析问题,带领学生深入挖掘新问题中所蕴含的特殊内容,进一步推理论证,使得认知冲突得以“内化”,最终形成对该问题的创新性、整合性认知。

人在体重计上起立时,体重计的示数会发生变化。小管同学质量为 50 kg,在腰间挂有一只加速度传感器,显示“+”表示加速度方向向上,显示“-”表示加速度方向向下,起立过程中的某时刻显示为“+4 m/s2”,那么此时体重计的读数可能为

( )

A.70 kg B.50 kg

C.60 kg D.20 kg

学生普遍知道用牛顿第二定律运算,可得答案 A。

错误情境认知:把起立情境当成加速度相同的加速运动。

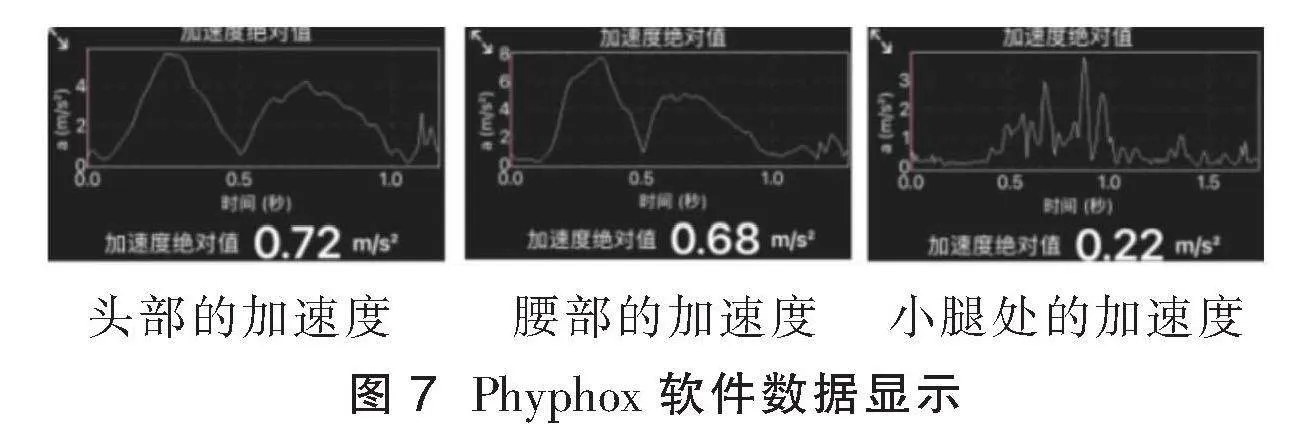

如图 6所示,在学生头部、腰部、小腿处各放上一个手机,打开 Phyphox 软件测加速度,让学生加速起立,结果如图7 所示,头部和腰部的加速度明显大于小腿处的加速度。

原因分析:通过起立录像回放对比发现,身体各部分运动时间相等,运动距离的不同将决定其加速度的大小,因此体重计的读数应该略小于70 kg。

6 指向高阶思维的物理自创实验反思

指向高阶思维的学习课堂要根据“主体优先,建构思维”的原则,创设“学科”与“情境”相融合的实验,体现“立足主体地位,探寻学科本质,感悟科学方法”的学习过程。本文以“超重和失重”为例,立足于自创实验,针对不同类型的认知冲突,分别采用唤醒、凸显、激活、内化的策略,充分发挥学生的主体作用,让学生自己发现问题:认知的不足、情境理解的不合理、概念的不清、规律和方法的欠缺等,通过课堂实践,明显提升了超重和失重概念的教学效果,能够促进学生高阶思维的养成,实现高中物理学科育人的价值追求。

参考文献:

[1]马淑风,杨向东.什么才是高阶思维——以“新旧知识关系建立”为核心的高阶思维概念框架[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022,11(5):58-68.

[2]刘建浩.基于情境认知与学习理论的教学设计——圆周运动[J].物理教师,2019,40(7):31-33.

[3]徐将二.基于认知发展机制的过程设计——以“胡克定律”为例[J].物理教师,2018,39(8):27-31.

(栏目编辑 赵保钢)

收稿日期:2024-07-22

作者简介:朱银智(1983-),男,中学高级教师,主要从事高中物理教学工作。