物理规律教学:认识与思考

【专家介绍】

朱行建(1964-),男,硕士,天津经济技术开发区教育促进中心教研员,正高级教师、特级教师,天津师范大学、安徽师范大学、南京师范大学硕士生导师,《物理通报》《物理之友》《高中数理化》《中小学课堂教学研究》杂志编委,教育部初中、高中物理教材编写核心作者(教科版),参加教育部中考及高考研究项目,获天津市、安徽省基础教育成果奖一等奖各一项,天津市滨海新区名师工作室主持人,发表文章110余篇,出版著作4部。

摘 要:通过中学物理教师对高考试题有关问题的争论,认识物理规律教学的程序,思考并指出物理规律教学的要求,即物理规律是怎么来的?物理规律是什么?物理规律有什么用?

关键词:物理规律;教学;物理试题

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)12-0001-5

基金项目:天津市滨海新区名师工作室专项课题“基于核心素养的HPS融入中学物理课程的课例研究”

(BHXQKTMS087)。

2024年高考物理试题公布以后,各个物理教师的QQ群、微信群、微信公众号都在讨论高考物理试题,一些试题引起了教师们很大的争论。从教师们的争论可以看出,一些物理教师缺乏对物理规律的深刻认识,他们对物理规律没有整体的理解,并且由于对物理规律的片面理解造成了对高考物理试题的错误认识,这也从侧面反映出这些教师没有根据物理规律课型的特点按照其教学程序实施教学。下面通过物理规律课型的教学程序总结出的物理规律教学要求,结合具体的教师争论的2024年高考物理试题进行剖析,以期引起对物理规律教学的重视。

1 物理规律教学的认识

《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》指出,“物理学是自然科学领域的一门基础学科,研究自然界物质的基本结构、相互作用和运动规律”[1],物理规律“反映了物理量之间的互相依存制约关系,可用于解释和预言自然现象,并在日常生活和工程技术中得到广泛应用”[2]。物理规律通常包括物理定律、物理定理、物理定则,物理定律通常是通过实验归纳总结出的规律,如牛顿第二运动定律等;物理定理通常是通过理论推导演绎得出的规律,如动能定理等;物理定则通常是为了表达物理规律而规定的方法和规则,如平行四边形定则等。

物理教育家阎金铎指出,物理规律的教学程序是“创设物理情境,形成科学问题;实施科学探究,促进知识建构;讨论物理规律,理解物理意义;运用物理规律,解决实际问题”[3]。按照这样的物理规律教学程序,我们可以提炼出物理规律的教学要求,即在物理教学中要弄清楚以下三个问题,物理规律是怎么来的?物理规律是什么?物理规律有什么用?只有这样才能真正理解和应用物理规律。

2 物理规律教学要求的思考

2.1 物理规律是怎么来的?物理规律建立的过程

物理规律的建立过程包括建立的背景、目的与意义,为什么要建立这样的物理规律?该物理规律是在研究什么问题时发现的?用什么样的科学方法得出该物理规律?如著名的量子论,19世纪初物理学家在研究黑体辐射的辐射强度按波长分布的规律时,德国物理学家维恩用理论公式推导的结果与实验的结果在短波区基本一致,而在长波区差异较大;英国物理学家瑞利和金斯用理论公式推导的结果与实验的结果在长波区基本一致,而在短波区差异较大;德国物理学家普朗克综合了上述物理学家推导出来的理论成果,采用数学转换的方法,运用内插法构造了一个新的公式,使理论和实验的结果完美一致。普朗克再由数学的结果寻找其物理意义,提出了能量子假设,开创了量子力学的先河。

例1 (辽宁卷)图1(a)为一套半圆拱形七色彩虹积木示意图,不同颜色的积木直径不同。某同学通过实验探究这套积木小幅摆动时周期T与外径D之间的关系。

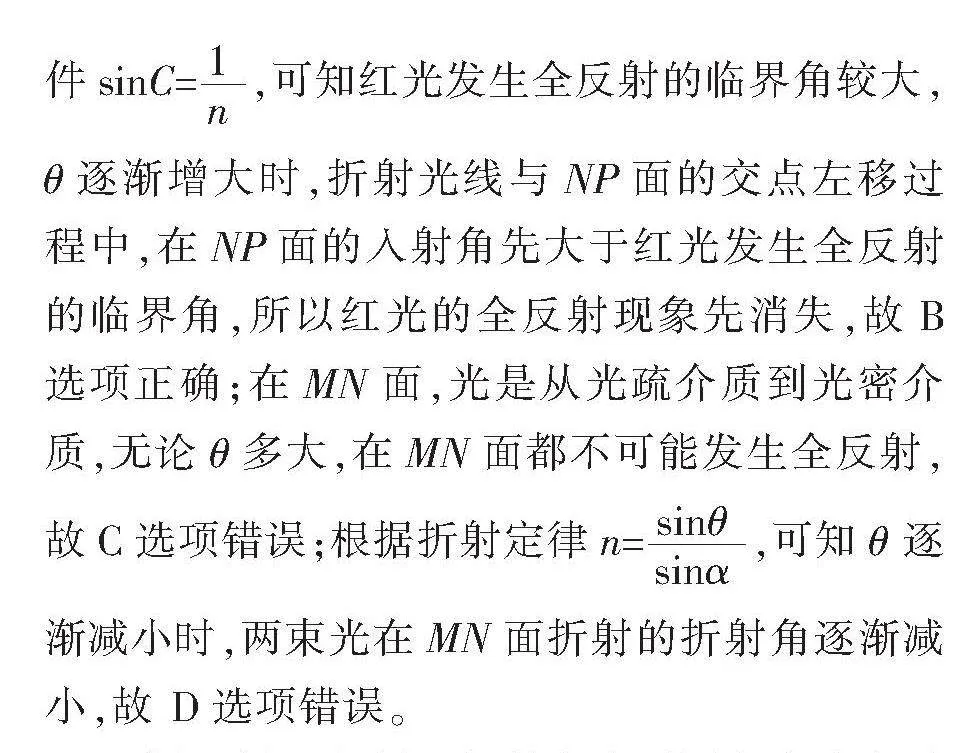

(1)用刻度尺测量不同颜色积木的外径D,其中对蓝色积木的某次测量如图1(b)所示,从图中读出D=______cm。

(2)将一块积木静置于硬质水平桌面上,设置积木左端平衡位置的参考点O,将积木的右端按下后释放,如图1(c)所示。当积木左端某次与O点等高时记为第0次并开始计时,第20次时停止计时,这一过程中积木摆动了____个周期。

(3)换用其他积木重复上述操作,测得多组数据。为了探究T与D之间的函数关系,可用它们的自然对数作为横、纵坐标绘制图像进行研究,数据如表1所示。

■

(a)

■

(b)

■

(c)

图1 例1示意图

根据表中数据绘制出图像如图2所示,则T与D的近似关系为______。

A.T ∝■ B.T ∝D2

C.T∝■ D.T∝■

■

图2 lnT-lnD图像

(4)请写出一条提高该实验精度的改进措施: 。

解析 第(1)(2)(4)小问解答略,第(3)小问解答如下:

由图2可知,1nT与1nD成线性关系,根据图像可知,直线经过(2.80,-0.5)与(1.80,-1.0),则有

■=■=0.5

解得

1nT=0.51nD-1.9

则有

1nT=1nD■-1ne■=1n■

解得

T=■■

可知

T ∝■

点评 本题是全新的实验探究试题,中学物理教材没有该实验。试题任务是通过实验探究这套积木小幅摆动时周期T与外径D之间的关系,即找出周期T与外径D之间应满足的规律。而它们之间的关系需要根据题目提供的自然对数图像采用求直线斜率的办法,运用对数的知识求出周期T与外径D之间的关系。

本题教师争论的焦点是对数坐标系在中学物理教材中没有出现过,并且运用对数图像寻找两个物理量的关系在物理学发展过程中是否存在也未知,因此,一些教师认为这样的试题不宜作为高考试题考查学生。

其实,1609年开普勒在《新天文学》一书中给出了第一、第二定律,1619年开普勒在出版的《世界的和谐》一书中给出了第三定律,但是开普勒在书中并没有提到是怎么得出第三定律的。为什么开普勒花了10年的时间才得出第三定律?究其原因,是天文观察的数字太大,用手工计算时间很长,需要花费很大精力。恰巧,在这一时间段中,对数被数学家发现,1614年英国数学家纳皮尔在爱丁堡出版了第一本对数专著《奇妙的对数定理说明书》,其后发明了对数表。纳皮尔的对数研究引起了开普勒的注意,“开普勒在给一个朋友的信中写道:某个苏格兰贵族最近崭露头角(名字我记不起来了),完成了一项出色的工作,把所有的乘法和除法运算转换成了加法和减法运算”[4]。尽管开普勒是否应用对数发现了第三定律不得而知,不可否认的是对数的发展对开普勒天体运行研究起到了巨大的作用。今天我们应用对数可以很容易地得出开普勒第三定律,根据观察到的行星数据画出的周期和半长轴的图像,很容易想到它们之间的关系是幂函数,即设为T=kab(a为半长轴,T为周期),两边取自然对数,得到lnT=blna + lnk。这样就把问题转为了求lnT与lna之间的关系,它们之间是一次函数关系,图像是一条直线,最终根据图像斜率得到了开普勒第三定律。

从以上教师的争论可见,这些物理教师在进行开普勒第三定律教学时,由于没有关注到对数在开普勒天体运动研究中的作用,因此错失了对数图像在物理学中应用的范例教学。当然,即使不知道对数图像,也不影响本题的解答,因为我们已经学习了很多通过图像寻求两个物理量之间的关系,如牛顿第二定律就是通过图像得出的,只不过本题是不常见的对数图像而已,但这样的方法是可以迁移与类比的。

2.2 物理规律是什么?物理规律的内容

怎么描述该规律?为什么要这样给规律下定义?该物理规律反映了哪些物理量之间的关系?这个规律的内涵是什么?外延是什么?即该规律的适用范围和条件是什么?该规律与其他规律有什么联系与区别?如伽利略在研究自由落体的运动规律时,为了描述自由落体的运动规律,他猜想速度应该是均匀变化的,但是速度是随时间均匀变化还是随位移均匀变化?他通过斜面实验和逻辑推理的方法证明了速度是随时间均匀变化的,由此确定了自由落体的运动规律。

例2 (江西卷)某物体位置随时间的关系为x=1+2t+3t2,则关于其速度与1 s内的位移大小,下列说法正确的是( )

A.速度是刻画物体位置变化快慢的物理量,1 s内的位移大小为6 m

B.速度是刻画物体位移变化快慢的物理量,1 s内的位移大小为6 m

C.速度是刻画物体位置变化快慢的物理量,1 s内的位移大小为5 m

D.速度是刻画物体位移变化快慢的物理量,1 s内的位移大小为5 m

解析 根据速度的定义式表明速度等于位移与时间的比值。位移是物体在一段时间内从一个位置到另一个位置的位置变化量,而时间是这段时间的间隔。这个定义强调了速度不仅描述了物体运动的快慢,还描述了物体运动的方向。因此,速度是刻画物体位置变化快慢的物理量。再根据物体位置随时间的关系x=1+2t+3t2,可知开始时物体的位置x0=1 m,1 s时物体的位置x1=6 m,则1 s内物体的位移为Δx=x1-x0=5 m。

点评 本题给出了物体位置随时间的关系,很容易求出位移大小,从速度的定义上看,毫无疑问速度是刻画物体位置变化快慢的物理量,即C选项是正确的。但是,不少教辅资料把“位置—时间”图像称为“位移—时间”图像,因此,不少师生认为速度是位移的变化快慢,故一些教师认为答案是D选项。

本题教师争论的焦点是速度是刻画物体位置变化快慢的物理量还是位移变化快慢的物理量。一些教师认为,如果根据图像描述“位移—时间”的变化规律,则该图像的斜率反映的是位移变化快慢,即速度是刻画位移变化快慢的物理量这一描述错在哪里?

人民教育出版社在2019年以前的旧教材中使用的是“位移—时间”图像,没有“位置—时间”图像,这样的刻板印象加上教辅材料的“冲击”造成了一些教师的错误认识。而2019年以后的新教材进行了调整,在“位移—时间”图像一节的描述中,增加了“位置—时间”图像的描述,并作了“如果将物体运动的初始位置选作位置坐标原点O,则位置与位移大小相等,位置—时间图像就成为位移—时间图像”的说明,而且以“位置变化快慢的描述——速度”作为第3节的标题。可见,只有“位置—时间”图像和“位移—时间”图像一样时,位移的变化和位置的变化才相同,但这只是个特例,不具备普遍意义。

2.3 物理规律有什么用?灵活应用物理规律解决问题

物理学家发现物理规律的目的就是使人们运用物理规律认识自然和改造自然,即要解决具体的问题。如何区分学生是否真正理解并掌握了物理规律,就是看学生在解决具体的问题时是否抓住了体现物理规律的本质特征,能否独立思考并灵活应用物理规律去解决问题。如关于光的本质的认识,从牛顿的微粒说,到惠更斯的波动说,再到麦克斯韦的电磁说和普朗克、爱因斯坦的量子说,最后到德布罗意的波粒二象性说,人类对光传播规律的认识是在解决具体物理问题的过程中不断发展的。

例3 (全国新课标卷)三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献,荣获了2023年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光,下列说法正确的是( )

A.蓝光光子的能量大于红光光子的能量

B.蓝光光子的动量小于红光光子的动量

C.在玻璃中传播时,蓝光的速度大于红光的速度

D.蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率

解析 由于红光的频率小于蓝光的频率,则红光的波长大于蓝光的波长,根据E=hν,可知蓝光光子的能量大于红光光子的能量;根据p=■,可知蓝光光子的动量大于红光光子的动量,故A选项正确,B选项错误;由于红光的折射率小于蓝光的折射率,根据v=■,可知在玻璃中传播时,蓝光的速度小于红光的速度,故C选项错误;光从一种介质射入另一种介质中频率不变,故D选项错误。

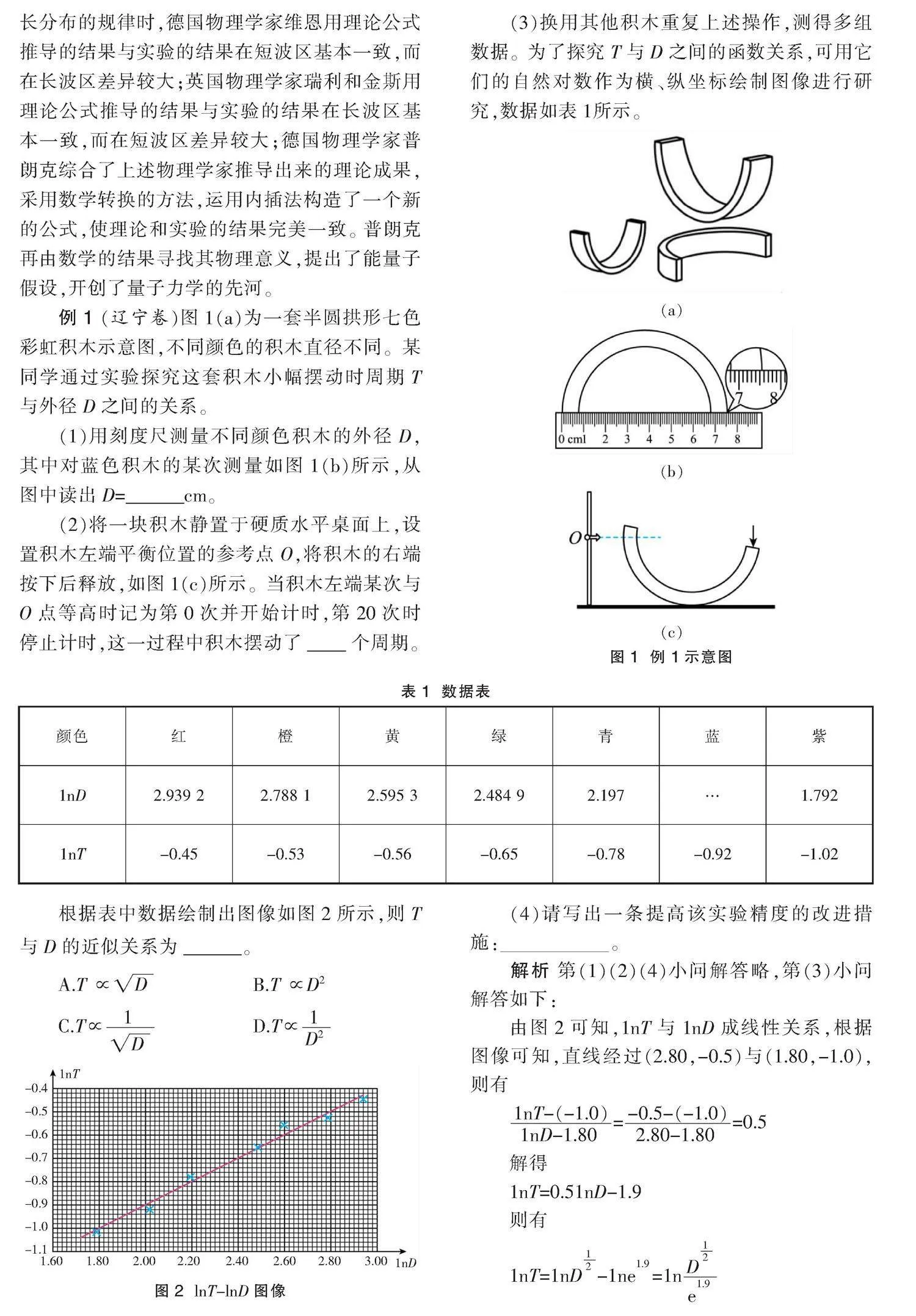

例4 (广东卷)如图3所示,红绿两束单色光,同时从空气中沿同一路径以θ角从MN面射入某长方体透明均匀介质。折射光束在NP面发生全反射。反射光射向PQ面。若θ逐渐增大。两束光在NP面上全反射现象会先后消失。已知在该介质中红光的折射率小于绿光的折射率。下列说法正确的是( )

A.在PQ面上,红光比绿光更靠近P点

B.逐渐增大时,红光的全反射现象先消失

C.逐渐增大时,入射光可能在MN面发生全反射

D.逐渐减小时,两束光在MN面折射的折射角逐渐增大

■

图3 例4示意图

解析 红光的频率比绿光的频率小,则红光的折射率小于绿光的折射率,在MN面,入射角相同,根据折射定律n=■,可知绿光在MN面的折射角较小,根据几何关系可知绿光比红光更靠近P点,故A选项错误;根据全反射发生的条件sinC=■,可知红光发生全反射的临界角较大,θ逐渐增大时,折射光线与NP面的交点左移过程中,在NP面的入射角先大于红光发生全反射的临界角,所以红光的全反射现象先消失,故B选项正确;在MN面,光是从光疏介质到光密介质,无论θ多大,在MN面都不可能发生全反射,故C选项错误;根据折射定律n=■,可知θ 逐渐减小时,两束光在MN面折射的折射角逐渐减小,故 D选项错误。

点评 例3和例4都是考查不同色光在介质中传播的相关问题,涉及波长、频率、速度、折射率、全反射等相关知识,需要通过不同色光在介质中的折射率大小关系来确定其他物理量之间的大小关系。

本题教师争论的焦点是例4给出了不同色光的折射率之间的大小关系,可以根据这一关系解决问题,但是,例3的题干中没有给出不同色光的折射率之间的大小关系,而新人教版教材已经删去了旧教材中的“某种玻璃对各种色光的折射率”表格,因此无法判断出不同色光的频率、速度等物理量的大小关系。但是,作为高考试题,依据教材内容是基本要求,所以例3是否适宜考查值得商榷。

其实,在初中物理教材“光的色散”一节内容中,给出了牛顿用的色散实验,即让太阳光通过玻璃三棱镜,在竖直的光屏上,由上到下依次形成了“红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫”的彩色光带,将这样的规律和高中学习的折射率概念结合起来,即由入射角相同时不同色光的折射角是由大到小排列的,因此,可以判断出不同色光的折射率是由小到大排列的。在高中教材的电磁波谱内容中,给出了不同色光的频率由低到高的排列顺序,进一步思考可以得到不同色光折射率不同的本质是色光的频率不同。由此可见,例3是不需要给出折射率的大小关系的,把初中学习的知识和高中学习的知识结合起来分析与解决问题,是应用已经学习的物理规律在具体问题中的应用,体现了对思维的深刻性和灵活性等高阶思维的考查,考查了学生是否能独立思考出不同色光折射率不同的本质和灵活运用不同色光折射率的大小关系处理与其他物理量之间的联系。反而例4中给出的折射率关系是多余的,例3比例4更适合作为高考试题进行考查。

3 总 结

物理学对人类文明的促进作用体现了对物理规律的运用,物理规律是物理教学的重点。美国在“2061 年计划”指出,“学生对于物理规律的学习,不能仅仅停留在物理规律的表层,而是应该深度挖掘物理规律背后的原因及意义,找出物理规律所涉及的知识点之间的联系和纽带”[5]。因此,在物理教学中,只有依据由物理规律教学程序提炼出的教学要求实施教学,才能帮助学生理解、掌握与应用物理规律,从而真正实现学生核心素养的发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版 2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]张勇,张乃波,吴培文,等.大学物理规律名称辨析[J].大学物理,2024,43(4):31.

[3]阎金铎,郭玉英.中学物理教学概论[M].北京:高等教育出版社,2016:148-187.

[4]詹姆斯·格雷克.信息简史[M].高博,译.北京:人民邮电出版社,2013:85.

[5]王艳军,郝凤华.科学史在科学教育中的作用及实施策略——解读美国 2061 计划中“历史的观点”[J].当代教育论坛,2005(6):105-106.

(栏目编辑 廖伯琴)