再论清华大学藏战国竹简的真实性

摘"要: 清华大学藏战国竹书是从香港古董市场买回来的盗掘品,因此其真伪一直是中国国内外辩论的问题。最近慕尼黑大学叶翰教授做了题作《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》的长篇论文,表面上是对尤锐作《出土周史: 〈系年〉竹书与早期中国史学》的书评,但是论文主要目的是利用所谓“文本方法”论证清华简《*系年》是伪造的。我既不同意叶翰教授的结论,也不同意他的方法。相反,我提出要考察写本的真伪最佳证据是当该文献公开发表之后出现的新证据与之相合。除了清华简整体的证据诸如简背划痕和《*越公其事》与2020年从枣林铺纸厂M46出土的《*吴王夫差起师伐越》的相似性以外,我还指出,《*系年》第17和18两章提到“晋庄平公”,这个名称在传世文献从来未见,但是在2023年秦家嘴1093号墓出土了一篇文献也载有这个名称,说明《*系年》的用法完全可靠,不可能是2008年以前的伪作者所知。因此,《*系年》无疑是真实的战国时代的文献。

关键词: 清华简"战国时代"写本文化"真伪问题"《系年》

2008年夏天,清华大学入藏一批购自香港古董市场的竹简。为鉴定竹简及其文献的真伪,首先将无字竹简送至北京大学加速器质谱实验室进行碳14测年,得出公元前305±30年的结果。同年十月,来自国内多家单位的资深古文字学家对竹简进行了鉴定,一致认为竹简的书法和形制与战国中晚期(约公元前300年)的竹简相符,并出具鉴定报告称:

鉴定组一致认为,这批战国竹简是十分珍贵的历史文物,涉及中国传统文化的核心内容,是前所罕见的重大发现,必将受到国内外学者重视,对历史学、考古学、古文字学、文献学等许多学科将会产生广泛深远的影响。

“鉴定意见”,引自刘国忠: 《走近清华简》,北京: 高等教育出版社,2011年,第48页。

基于对竹简真实性的信心,清华大学成立了出土文献研究与保护中心,由已故李学勤先生领导,负责整理和出版竹简文本。首辑于2010年出版,此后每年出版一辑,至2023年已出版至第13辑。

前八辑由李学勤先生主编: 清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简》,上海: 中西书局,2010年起;后续各辑由继李学勤担任中心主任的黄德宽先生主编。

当如此大量中国境内盗掘而得、然后非法出口至香港的新文献出现,对其真实性提出质疑既是不可避免的,也是值得欢迎的。第一卷竹简出版后不久,中国的一些学者就迅速谴责它们是伪造的。

对伪造的指控甚至在清华简第一卷正式出版之前就出现了,见姜广辉: 《“清华简”鉴定可能要经历一个长期过程——再谈对〈保训〉篇的疑问》,《光明日报》2009年6月8日;姜广辉: 《〈保训〉疑伪新证五则》,《中国哲学史》2010年第3期。关于对其他竹简的指控,参见姜广辉、付赞、邱梦燕: 《清华简〈耆夜〉为伪作考》,《故宫博物院院刊》2013年第4期;姜广辉、付赞: 《清华简〈尹诰〉献疑》,《湖南大学学报(社会科学版)》2014年第3期;张岩: 《清华简〈咸有一德〉〈说命〉真伪考辨》,《山东青年政治学院学报》2015年第1期;杨善群: 《清华简〈尹诰〉引发古文〈尚书〉真伪之争——〈咸有一德〉篇名、时代与体例辨析》,《学习与探索》2012年第9期;朱歧祥: 《谈清华简(贰)〈系年〉的“卫叔封于康丘”句及相关问题》,《东海中文学报》2015年第29期;朱歧祥: 《质疑〈清华简〉的一些特殊字词》,《亦古亦今之学: 古文字与近代学术论稿》,台北: 万卷楼图书股份有限公司,2017年。

在西方学术界,虽然对在研究中使用非法出土文物的伦理问题已有相当多的讨论,

关于这一立场最早、也是最有影响力的声明,见Paul R. Goldin(金鹏程), “Heng Xian and the Problem of Studying Looted Artifacts”(《〈恒先〉与研究盗墓文物的问题》,Dao (《道》) 12 (2013), pp.153160;之后的重申,见Paul R. Goldin (金鹏程), “The Problem of Looted Artifacts in Chinese Studies: A Rejoinder to Critics”(《汉学研究当中的盗墓文物问题: 回答批评者》),Dao (《道》)22.1 (2023), pp.145151。关于避免使用非法出土文物的学术著作示例,见Michael Hunter (胡明晓), The Poetics of Early Chinese Thought: How the Shijing Shaped the Chinese Philosophical Tradition (《中国古代思想的诗论: 〈诗经〉如何创造了中国哲学传统》),New York: Columbia University Press, 2021. 关于这一问题的多方面讨论,见Christopher J. Foster (傅希明), Glenda Chao(赵家华),Mercedes Valmisa(梅丽), The Methods and Ethics of Researching Unprovenienced Artifacts from East Asia (《如何研究盗墓文物的方法和道德问题》),Cambridge: Cambridge University Press, 2024.

但仅有少数人暗示这些竹简可能不真实。

Ruyue He(何如月),Michael Nylan(戴梅可), “On a Han-era Postface (Xu 序) to the Documents”(《关于〈书〉的汉代〈序〉》), Harvard Journal of Asiatic Studies (《哈佛燕京亚洲学报》)75.2(2015), p.401:“来源不明且日益受到质疑的清华简有《今文尚书》两篇的两个版本和《古文尚书》两篇的两个相关文本,但不用说,谨慎的研究者不会相信来源不明的文献可以明确证明关于文献编纂史的任何事情”。邢文虽然没有直接讨论清华简,但对通过盗墓获得的竹简的真实性提出了综合质疑;见其 “New Light on the Li Ji 禮記: The Li Ji and the Related Warring States Period Guodian Bamboo Manuscripts”(《对〈礼记〉的新视角: 〈礼记〉与相关的郭店战国竹书》), Early China (《古代中国》)37 (2014), p.522. 其中指出,“在我近年来发展出用书法方法来否定伪造竹简的真实性之后,上海博物馆收藏的竹简《缁衣》的真实性已成为一个问题”,但这句话后面的注释7对他的书法方法的有效性提出了质疑,“很遗憾,我想借此机会宣布,我以前关于上海博物馆收藏的竹简《缁衣》的出版物和学术研究不再有效,除非有证据证明其真实性”。关于对邢文攻击的详细回应,见Christopher J. Foster(傅希明), “Introduction to the Peking University Han Bamboo Strips: On the Authentication and Study of Purchased Manuscripts”(《介绍北京大学藏汉代竹简: 如何鉴定与研究购买的写本》), Early China (《古代中国》)40 (2017), pp.233239.

这些暗示如今在叶翰(Hans van Ess)教授一篇长篇评论文章中得到了充分的表达: 《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》,发表于《中国文学: 论评集刊》(CLEAR)杂志上。

Hans van Ess(叶翰),“A Textual Approach to the Problem of the Authenticity of the Historical Text Xinian from the Tsing-hua Collection of Manuscripts” (《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》), CLEAR (Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews)(《中国文学: 论评集刊》)45 (2024), pp.185213. 叶翰教授指出(第209页),他最早在2008年和2012年欧洲中国写本研究协会的会议上对上海博物馆购买的文献的真实性提出了质疑。

表面上看,这篇文章是对尤锐(Yuri Pines)最近出版的《出土周史: 〈系年〉竹书与早期中国史学》一书的评论,

Yuri Pines(尤锐), Zhou History Unearthed: The Bamboo Manuscript Xinian and Early Chinese Historiography (《出土周史: 〈系年〉竹书与早期中国史学》), New York: Columbia University Press, 2020. 《系年》作为清华简第二卷出版,清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(贰)》,上海: 中西书局,2011年。

该书是对清华大学整理者题为《*系年》的竹简的研究和翻译,

关于《系年》标题的适用性,中国学者之间存在激烈的争论,大多数学者认为它不合适。然而此名称已经得到约定俗成的沿用。本文采用了西方写本研究领域的惯例,用星号标记现代编辑所赋予的文本标题,如《*系年》。尤锐和叶翰都没有遵守这一惯例,因此当我引用他们的作品时,我将直接称之为“《系年》”。

但叶翰的文章主要是对《*系年》的真实性进行了广泛的攻击。

《*系年》自称是一部史书,上起西周初年,下迄楚悼哲王(传世文献中称楚悼王,公元前400—前381年在位)统治时期。它由二十三篇独立的短文组成,其中三篇聚焦于西周历史的不同片段,七篇主要涉及春秋时期的晋国(也涉及当时的其他主要国家),十三篇涉及楚国的历史。后者明显是从楚国视角叙述的,这一点也符合人们的预期,因为文献用该国文字书写,并可能从该国某墓葬中盗掘出来。

大多数竹简的发现都来自楚国地区,该地区横跨长江和汉江的水流平原。这主要是因为该地区地下水位高。该地区的墓葬在埋葬后不久就会被水淹没,而积水会产生有利于有机物保存的厌氧环境。

这份文献的大部分(第5至19章)在很大程度上与《左传》中的内容重叠,只是偶尔与之有重要不同或前所未见。然而,根据尤锐说,“当与传世文献一起阅读时,这些新文献为我们提供了大量的新信息,并且特别重要的是,使我们能够提出关于中国古代史学史的新问题和新答案”,并且“出土文献使我们能够深刻地修正我们对传世文献的理解,主要是(但绝不仅限于)《左传》”。

Yuri Pines(尤锐), Zhou History Unearthed: The Bamboo Manuscript Xinian and Early Chinese Historiography (《出土周史: 〈系年〉竹书与早期中国史学》), New York: Columbia University Press, 2020, pp.4, 5.

虽然叶翰称赞尤锐的书,称其为“对早期中国历史的诸多议题提出令人印象深刻的全面论述,尤锐对这些问题的了解至少在汉学界几乎无人能及”,

Hans van Ess(叶翰), “A Textual Approach to the Problem of the Authenticity of the Historical Text Xinian from the Tsing-hua Collection of Manuscripts” (《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》),CLEAR (Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews)(《中国文学: 论评集刊》)45 (2024), p.191.

但他仍然觉得其所讲述的故事可能有点过于完美:“然而,从文本连贯性和语言的角度来看,关于清华简的真实性,仍然存在许多悬而未决的问题。人们应该记住,撇开道德问题不谈,伪造的文本有可能摧毁中国古代历史研究的基础”。

Hans van Ess(叶翰), “A Textual Approach to the Problem of the Authenticity of the Historical Text Xinian from the Tsing-hua Collection of Manuscripts” (《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》),CLEAR (Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews)(《中国文学: 论评集刊》)45 (2024), p.192.

然后,他将评论的四分之三(29页中的22页)用于讨论“真实性问题”,并最终得出结论:

这位评论者认为,《系年》中大量不利于其真实性的文本证据表明它是伪造的——人们通常认为这些文本写得如此之好,以至于只有李学勤这样的学者才能写出来,但我反而觉得《系年》看起来甚至并不那么好。

Hans van Ess(叶翰), “A Textual Approach to the Problem of the Authenticity of the Historical Text Xinian from the Tsing-hua Collection of Manuscripts” (《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》),CLEAR (Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews)(《中国文学: 论评集刊》)45 (2024), p.213.

当像叶翰这样地位的学者对一份颇受重视的文献提出如此谴责时,我们可以想象学术界会多么严肃对待此事。事实上,许多人无疑会得出结论,认为清华简不值得他们关注。鉴于叶翰的评论是针对清华简《*系年》和尤锐对它的翻译和研究,读者可能会认为应该由尤锐来回应。当然尤锐完全可能做出自己的回应,但既然我在这里事先回应,就需要一些解释。开诚布公地说,我是一个受清华大学支持的国际学者小组的联合负责人,致力于完成所有清华简的完整英译,

Edward L. Shaughnessy (夏含夷)和 Huang Dekuan 黄德宽 编, The Tsinghua University Warring States Bamboo Manuscripts: Studies and Translations (《〈清华大学藏战国竹简〉研究与英译》), 18 卷,北京: 清华大学出版社,2023年起。

我本人也已经撰写了计划的十八卷中的前两卷。

Edward L. Shaughnessy (夏含夷), The Tsinghua University Warring States Bamboo Manuscripts: Studies and Translations, Volume One: The Yi Zhou Shu and Pseudo-Yi Zhou Shu Chapters (《〈清华大学藏战国竹简〉研究与英译,1: 〈逸周书〉诸篇》), 北京: 清华大学出版社,2023年; The Tsinghua University Warring States Bamboo Manuscripts, Volume Two: The Shang Shu and Pseudo-Shang Shu Chapters (《〈清华大学藏战国竹简〉研究与英译,2: 〈尚书〉诸篇》),北京: 清华大学出版社,2024年。

我为每一辑翻译都会收录的《总序》撰写了一篇《关于清华简真实性和保存盗掘文物伦理问题的说明》,其中提供了我认为清华简真实可信的证据。因此我坦率地承认,我是作为一个既得利益者来对叶翰的评论做出自己的回应。如果我关于清华简真实性的判断是错误的,那么不仅浪费了自己多年的时间,也浪费了那些加入这一项目的优秀学者的时间。更重要的是,我们将最终误导未来几代研究古代中国的学生。我非常清楚这一点,绝不会轻视这一问题。

在《关于清华简真实性和保存盗掘文物伦理问题的说明》中,我提出出土文献真实性的最佳证据是当该文献公开发表之后出现的新证据与之相合。关于清华简,我给出了两种这样的新证据。第一是简册形制上的特点,第二是其中一份文献有了新出土的版本。

清华简的背面多有刀刻的斜线,通常是在简背上面三分之一或者是在下面三分之一。1991年发表的《包山楚简》的导言提到这种划痕,谓:

有少量竹简背面有刻刀划出的斜线,或墨笔划出的墨线,相邻的简有的可据此依次相接,有的则互不相关。这两种线道可能是在编联之前做的某种记号。

湖北省荆沙铁路考古队: 《包山楚简》,北京: 文物出版社,1991年,第4页。

直到2011年,似乎才有人再次注意到这些斜线标记。当时,孙沛阳在研究北京大学所藏汉简时指出,几乎所有简背上都有这种特征,而且最重要的是当竹简按顺序并排放置时,斜线会在二十枚或更多竹简上形成一条连续的线。

孙沛阳: 《简册背划线初探》,《出土文献与古文字研究》第4辑,上海: 上海古籍出版社,2011年。

其他研究战国秦汉竹简的学者,无论根据的是科学发掘的还是由中国一些主要文化教育机构从古董市场购得的竹简,很快就证实了这种特征普遍存在。

参见李天虹: 《湖北出土楚简(五种)格式初析》,《江汉考古》2011年第4期;韩巍: 《西汉竹书〈老子〉简背划痕的初步分析》,载北京大学出土文献研究所编: 《北京大学藏西汉竹书(贰)》,上海: 上海古籍出版社,2012年,第227—235页;何晋: 《浅议简册制度中的“序连”——以出土战国秦汉简为例》,《简帛》第8辑,上海: 上海古籍出版社,2013年;史达(Thies Staack): 《岳麓秦简〈为狱等状四种〉卷册一的编联——依据简背划线和简背反印字迹复原卷轴原貌》,李婧嵘译,《湖南大学学报(社会科学版)》2013年第3期;竹田健二: 《清华简〈楚居〉の划线·墨线と竹简の配列》,《中国研究集刊》第56号(2013年6月);贾连翔: 《试借助数字建模方法分析清华大学藏战国竹简简背划痕现象》,主要内容参看《战国竹书形制及相关问题研究: 以清华大学藏战国竹简为中心》,上海: 中西书局,2015年,第82—102页;Thies Staack(史达), “Identifying Codicological Sub-units in Bamboo Manuscripts: Verso Lines Revisited” (《标出竹简写本形式上的章节: 再论简背划痕》), Manuscript Cultures (《写本文化》)8 (2015), pp.157186.

李天虹似乎是最早提出,这些斜线是在竹筒被切成单支竹简之前就刻下的,大概是为了确保这些单简在编连成册时能够正确地拼合在一起。

贾连翔(《战国竹书形制及相关问题研究: 以清华大学藏战国竹简为中心》,第101—102页)和Thies Staack(史达)(“Identifying Codicological Sub-units in Bamboo Manuscripts: Verso Lines Revisited”〔《标出竹简写本形式上的章节: 再论简背划痕》〕,Manuscript Cultures〔《写本文化》〕8〔2015〕, p.175)独立提出了这一观点。

由于带有连续划线的单简上的竹节都在同一位置,这一说法似乎得到了证实。

竹田健二: 《清华简〈楚居〉の划线·墨线と竹简の配列》,《中国研究集刊》第56辑(2013年6月),第80页注12,引自Thies Staack(史达), “Identifying Codicological Sub-units in Bamboo Manuscripts: Verso Lines Revisited” (《标出竹简写本形式上的章节: 再论简背划痕》),Manuscript Cultures (《写本文化》)8 (2015), p.165.

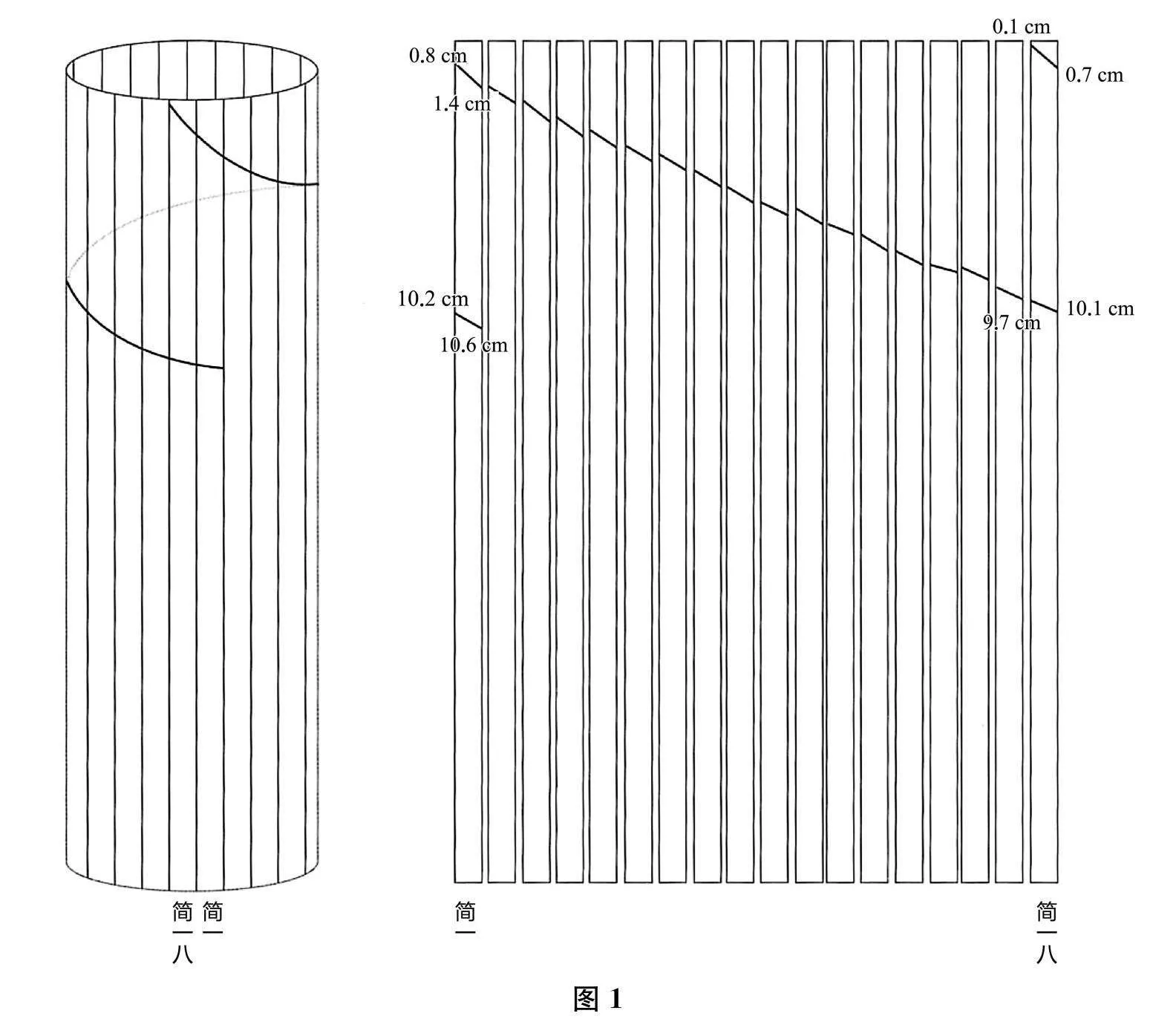

在北京大学藏西汉竹书《老子》中,整理者韩巍提供了一幅插图,展示了斜线标记可能是如何制作的,以及由此产生的简册首支竹简上的标记(见图1)。

北京大学出土文献研究所编: 《北京大学藏西汉竹书(贰)》,第229页。

这幅插图中有两个值得注意的重要特征,它们无法从《包山楚简》关于斜线标记的简短说明中直观看出。首先,这些标记作为一条连续的线覆盖了一定数量的竹简,在这个例子中是十八枚;正如史达(Thies Staack)所示,这一数量可能源于作为竹简原料的竹子的种类(刚竹)其周长约为12厘米。

Thies Staack(史达), “Identifying Codicological Sub-units in Bamboo Manuscripts: Verso Lines Revisited” (《标出竹简写本形式上的章节: 再论简背划痕》),Manuscript Cultures (《写本文化》)8 (2015), p.165 n. 56. 他在2024年7月1日的私人通信中补充道,这样的竹竿段“很容易就能产出30多枚简片”。

其次,有一两枚竹简上有两条斜线,一条高一条低,标记着切割的开始和结束。

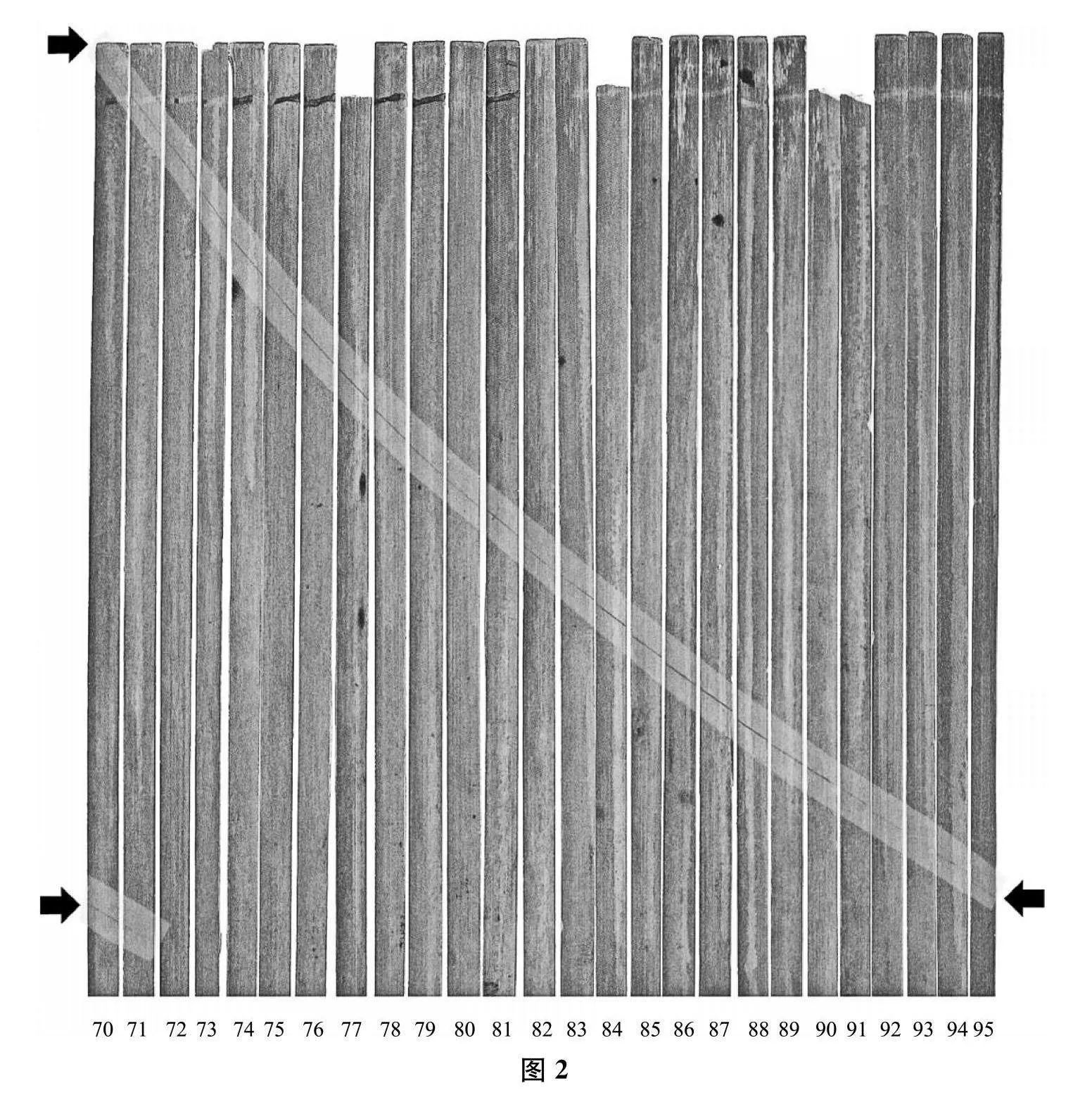

所有这些都与《*系年》写本相关,因为它显示出完全相同的物理特征。根据史达的研究,竹节的位置表明这份写本的138枚竹简来自七个独立的竹段: 简1—25、26—44、45—69、70—95、96—120、121—134、135—138。更重要的是,简1、45、70、71、96和97,即第一、第三、第四和第五段的第一枚竹简,都有两条斜线,一条高一条低。他制作了如下所示第4竹段的可视化图: 可以清楚地看到,对角线延伸到所有二十六枚简上,并且前两枚(简70和简71)都有两条斜线(见图2)。

Thies Staack(史达), “Identifying Codicological Sub-units in Bamboo Manuscripts: Verso Lines Revisited” (《标出竹简写本形式上的章节: 再论简背划痕》),Manuscript Cultures (《写本文化》)8 (2015), p.176图9; 经许可使用。

值得注意的是,这种特征,尤其是它在同一写本内横跨不同竹简的使用,直到2011年孙沛阳的研究发表后才为学术界所知。当时,考古学家和学者们重新审视了早期科学发掘的战国写本,例如2006年发掘的睡虎地77号墓出土的以及1993年出土的郭店楚简,发现它们的背面也有同样的划痕,

参见Christopher J. Foster(傅希明), “Further Considerations for the Authentication of the Peking University Cang Jie pian: With Brief Digression on the so-called ‘Han Board’ Witness”(《再论北京大学藏〈仓颉篇〉的真实性: 兼论所谓“汉牍”》), Early China (《古代中国》)44 (2021), pp.425434.

只是之前没有人注意。由于包括《*系年》在内的清华简是在2008年被清华大学购得的,比孙沛阳的研究发表早三年,大多数学者都接受这是证明其真实性的物证。

叶翰也注意到了这一特征,但他对此不屑一顾:

据许多专家说,这个早先未被注意到的特征表明潜在的伪造者不可能知道古代制作者这样处理简册的目的。然而对于一个局外人来说,这种推理并不完全令人信服,因为这些划痕当然有可能是伪造者在仔细阅读了1991年的包山楚简发掘报告后故意添加的。伪造者也有可能从墓葬中取出文字已经消失的古代竹简,然后在简上书写时将它们相应地排列起来。而且我也好奇在仔细考察过这些竹简之后,是否真的没有人注意到这些划痕。这样的疏忽颇令人怀疑最初处理这些竹简的专家们的严谨程度。

Hans van Ess(叶翰):“A Textual Approach to the Problem of the Authenticity of the Historical Text Xinian from the Tsing-hua Collection of Manuscripts” (《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》),CLEAR (Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews)(《中国文学: 论评集刊》)45 (2024), pp.192193.

无论多么仔细地阅读1991年的包山报告,由于报告中没有包含简背的照片,人们也无法知道斜线标记会延续多达二十或二十五枚简,或者这些竹简上的竹节都在同一位置(表明它们来自同一根竹筒),或者位于新竹筒开头的那些单简可能会有两条不同的斜线。不知道这些,他们怎么能用空白的单简制作出具有《*系年》这样长度和复杂性的文本?更不用说墓葬中发现的那些已经湿透了的空白竹简,总是被描述得像湿面条。即使专家们直到2011年才注意到这一点,这些专家的专业水平也无可置疑。竹简的研究真正始于20世纪70年代,也就是五十多年前,目前尚处于起步阶段。然而学者们——尤其是中国学者——一直在非常迅速地学习。上述第167页注释1中引用的文献表明,在孙沛阳的研究发表后不到五年的时间里,许多不同的学者立即采用了他的见解,并以重要的方式发展了它。当然,中国的伪造者现在也意识到了这一特征,因此这个特征不能再被用作真实性的标志。但对于2011年之前已公开的任何写本来说,它仍然是有价值的证据。

我在《关于清华简真实性和保存盗掘文物伦理问题的说明》一文中提出的第二点,涉及另一篇清华简,整理者将其题为《*越公其事》。

关于《*越公其事》,参见清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(柒)》,上海: 中西书局,2017年,第8—19页(原大照片),第49—88页(放大照片),第112—151页(释文和注释)。

这篇文献于2017年在清华简第7辑中发表。事实证明,清华简整理者给出的标题可能是错误的。这是因为2020年10月30日,荆州博物馆的考古学家在枣林铺纸厂发掘了一座编号为M46的墓葬,出土了一篇被发掘者命名为《*吴王夫差起师伐越》的长篇文献。

关于枣林铺竹简的发现,参见赵晓斌: 《荆州枣纸简〈吴王夫差起师伐越〉与清华简〈越公其事〉》,清华战国楚简国际学术研讨会,北京,2021年11月。

这篇文献与《*越公其事》非常接近,可以视为同文异本。重要的是,在2017年刊布之前,《*越公其事》的内容从未公之于众。由于《*吴王夫差起师伐越》毫无疑问是真实的,而且在2017年《*越公其事》刊布时,它还埋藏在地下,所以同样毫无疑问,《*越公其事》也是真实的。

叶翰教授在对《出土周史》的评论中没有提及这一发现。在后来的私人通信中,他告诉我,他认为这一证据与《*系年》的真实性无关,因为他的论点并不是所有的清华简都是伪造的,只是《*系年》是伪造的。然而,《*系年》于2008年与所有其他清华简一起抵达北京,包括《*越公其事》,其中大部分仍然包裹着似乎来自被盗墓葬的泥土。更重要的是,《*系年》与清华简内的其他写本有许多共同的形制特征,特别是在此前发现的战国写本中几乎从未见过的另一个特征: 简背的数字。

在已出版的11卷清华简中,有32篇有行号;参见Yunxiao Xiao (肖芸晓), “Mediating between Loss and Order: Reflections on the Paratexts of the Tsinghua Manuscripts”(《协调失序与秩序: 清华简副文本信息观察》) Bamboo and Silk (《简帛》),6 (2023). Thies Staack(2024年7月1日私人通信)提醒我注意在清华简出版之前可能存在简号的一些证据: 2004年,张春龙提到了湖南慈利出土的一些尚未发表的简片上的简号;张春龙: 《慈利楚简概述》,载艾兰、邢文编: 《新出简帛研究》,北京: 文物出版社,2004年,第5、7页;2007年,陈剑发表了一篇文章,呼吁关注郭店两篇文献(《尊德义》和《成之闻之》)背面的数字;陈剑: 《郭店简〈尊德义〉和〈成之闻之〉的简背数字与其简序关系的考察》,《简帛》第2辑,上海: 上海古籍出版社,2007年。

一个假定的伪造者为什么要在《*系年》上添加这样的特征?他怎么会知道这么多清华简都有的这样的特征?除非有人准备论证几乎所有的清华简都是伪造的,只有真实的《*越公其事》作为唯一的例外以某种方式插入到这捆竹简中,

Yunxiao Xiao (肖芸晓), “Mediating between Loss and Order: Reflections on the Paratexts of the Tsinghua Manuscripts”(《协调失序与秩序: 清华简副文本信息观察》), Bamboo and Silk (《简帛》)6(2023),p.206.借鉴了李松儒的工作(从她2014年的研究《清华简书法风格浅析》〔《出土文献研究》第13辑,上海: 中西书局,2014年,第27—33页〕开始,并持续到一系列其他研究,至少到她最近的《清华简〈治政之道〉〈治邦之道〉中的“隐秘文字”及其作用》〔《文史》2021年第2辑〕),表明《*越公其事》与其他十一篇清华简的书法风格相同,似乎表明它们都是由同一书手所写。如果是这样的话,《*越公其事》就不是唯一的真品。

否则简册形制和考古学的证据——这些似乎是判断此类问题的最佳证据——都表明《*系年》也是真实的。

叶翰教授对这类证据不感兴趣。相反,正如他评论的标题所示,他反对《*系年》真实性的论据是基于文本方法。虽然在我看来,这种方法本质上是模棱两可的,容易受到个体读者先入之见的影响,

叶翰在某处指出“这篇文献的文言文语法往往很糟糕”(第212页)。我对文言文语法的理解可能不如叶翰精确,但我自己的感觉是《*系年》的语法相当标准,他提出的所有案例肯定都有相似的例子。例如,他对《*系年》语法的第一个抱怨是关于“乃先建卫叔封于康丘以侯殷之余民” 这一句,尤锐将其翻译为 “Then they first established Weishu Feng in Kang Hill to govern the remnants of the Yin people”;Yuri Pines(尤锐), Zhou History Unearthed: The Bamboo Manuscript Xinian and Early Chinese Historiography (《出土周史: 〈系年〉竹书与早期中国史学》),p.166.这似乎没有问题。叶翰称这是一个“非常令人费解的句子”,引用朱歧祥《谈清华简(贰)〈系年〉的“卫叔封于康丘”句及相关问题》(《东海中文学报》2015年第29期,第175页),质疑其对“建”和“侯”(尤锐译为 “to govern”)的用法。“中研院”的“殷周金文暨青铜器数据库”至少包含十个独立的例子,从西周早期到春秋中期,其中“建”的用法与这里相同,还有十个例子,从西周早期到战国早期,“侯于”的用法,表明“侯“可用作动词(两者都见https://bronze.asdc.sinica.edu.tw/dore/listm.php, at建and侯于;2024年6月26日引用)。在其他地方(第194—195、202页),叶翰还质疑《系年》对“乃”的用法。它出现在这一句中是完全正常的,我的感觉是它在《*系年》的其他地方也是正常的。所有这些只是想说,语法以及叶翰的“文本方法”总体上来说是一个特别模糊的标准,无法用来确定真实性。

但我相信哪怕这种方法也可以用来证明《*系年》的真实性。我将只关注叶翰指出的诸多问题的其中一个: 《*系年》称呼君主的方式。在他的评论“结语”中,他指出:

楚国君主总是称“王”,而不是像传统传世文献中那样称“子”爵,因为新出现的材料显然没有受到汉儒错误观念的影响。其他君主——除了“鲁侯”之外——总是使用正确的头衔。

Hans van Ess(叶翰), “A Textual Approach to the Problem of the Authenticity of the Historical Text Xinian from the Tsing-hua Collection of Manuscripts” (《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》),CLEAR (Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews)(《中国文学: 论评集刊》)45 (2024), p.213.

虽然《*系年》对称谓的使用与一些传世文献不同,但它符合先秦用法,例如在同时代的青铜铭文中所见。正如叶翰所指出的,《*系年》将楚君称为“王”,而不是像《左传》中那样称“子”。事实上,我们从东周时期的青铜铭文中非常清楚地知道,楚国的统治者在楚国肯定被称为“王”。

“中研院”的“殷周金文暨青铜器数据库”中收录了73件称“楚王”的青铜器铭文实例;参见https://bronze.asdc.sinica.edu.tw/dore/listm.php(2024年6月26日引用)。

《左传》使用“子”无疑是贬义的。既然《*系年》显然是楚国的文献,那么它称其君主为“王”是完全自然的,当然也不能表明文本有什么问题。

在其他地方(第203页),叶翰指出,“《左传·成公十二年》记载,宋国的华元与晋国的范匄、楚国的公子罢(《系年》称他为“楚王子罢”)在宋国缔结了和平条约”。这里《*系年》的用法也是自然而正确的;楚国文献里当然会用公子罢在楚国为人所知的名字来称呼他。另一方面,叶翰指出“尤锐正确地质疑为什么《系年》‘莫名其妙地’(第225页,注12)称勾践之后的越国统治者为‘公’,尽管勾践曾是王”(第208页)。这似乎很简单: 从楚国的角度来看,没有必要承认任何王室头衔(除了他们自己的王和周王)。

至于叶翰认为“在《系年》中鲁公被称为‘鲁侯’是令人不安的”,

Hans van Ess(叶翰), “A Textual Approach to the Problem of the Authenticity of the Historical Text Xinian from the Tsing-hua Collection of Manuscripts” (《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》), CLEAR (Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews)(《中国文学: 论评集刊》)45 (2024), p.187.

这也恰恰表明了文本的真实性,而不是什么令人不安的事情。在为鲁国君主铸造的青铜器铭文中,他们在世时总是被称为“侯”;

在第210页注63中,叶翰指出,“《左传》中共有六处提到鲁公为鲁侯(成公十六年,昭公五年、七年、三十二年,定公十年),但这总是发生在直接引语中,而不是在文本叙述鲁公时。在叙述中,头衔总是正确的”。直接引语中的用法是正确的;在其他地方,《左传》使用了死后的谥号。

我们从《左传》中熟悉的“公”是死后尊称。

这一点在Newell Ann van Auken(方妮安), Spring and Autumn Historiography: Form and Hierarchy in Ancient Chinese Annals (《春秋史学: 中国古代编年史的形式与地位》), New York: Columbia University Press, 2023, p.71 和p.275 n. 23中有所说明。除了《左传》中的直接称呼外,在《诗经·鲁颂》和西周早期至春秋时期的青铜铭文中,鲁国统治者通常被称为“侯”。

西周早期鲁侯熙鬲上的铭文很好地说明了这种差异:

鲁侯熙作彝,用享孝于厥文考鲁公。

中国社会科学院考古研究所编: 《殷周金文集成》,北京: 中华书局,1984年,648。

如果像叶翰这样权威的中国古代史学家都不知道这个鲜为人知的中国古代称谓惯例的异常现象,我们真的能想象某个现代伪造者会如此见多识广吗?

关于君主称谓的另一个例子涉及其私名。《*系年》第18章记载,晋国将徐国国君佗(简文中写作“"”)迁至荣城,即今河南南阳附近。关于这一点,叶翰指出:“《左传》中他没有名字,但在《公羊传·定公六年》中他被称为‘斯’。尤锐指出这一点十分有趣(第218页,注12),因为2003年在南阳荣城附近出土了一件‘许子佗’的青铜器。”

Hans van Ess(叶翰), “A Textual Approach to the Problem of the Authenticity of the Historical Text Xinian from the Tsing-hua Collection of Manuscripts” (《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》),CLEAR (Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews)(《中国文学: 论评集刊》)45 (2024), p.218 n. 12.

这件青铜器确实是在2003年出土的,然而直到2006年底才首次公开发表,而且即使在那时也没有提供铭文中名字的任何释文。

Hans van Ess(叶翰), “A Textual Approach to the Problem of the Authenticity of the Historical Text Xinian from the Tsing-hua Collection of Manuscripts” (《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》),CLEAR (Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews)(《中国文学: 论评集刊》)45 (2024), p.208. 发现报告见林丽霞、王凤剑: 《南阳市近年出土的四件春秋有铭铜器》,《中原文物》2006年第5期。

直到2012年,河南大学学者黄锦前在网上发表了一篇关于该铭文及其与《*系年》中记载之关系的研究,才首次出现了铭文释文。

黄锦前: 《“许子佗”与“许公佗”: 兼谈清华简〈系年〉的可靠性》,简帛网,2012年11月21日。

正如黄锦前所说,徐国君主的私名在这件春秋晚期的青铜器铭文和这条关于同一时期、同一地点的《*系年》记载中都完全相同,几乎可以肯定是指同一位徐国君主。由于这一私名此前不为人所知,几乎肯定表明任何假定的《*系年》伪造者都不可能知道它。也许叶翰教授可以想象伪造者有机会接触到南阳出土的青铜器,但这实在令人难以置信。

最后,《*系年》第17 和18两章还揭示了另一个从未在历史记载中出现过的名称。文中将春秋中期的晋国君主称为“晋庄平公”,这对应于所有传世文献中称为“晋平公”(公元前557—前532年在位)的晋国君主。这个名字也已被随后出现的考古证据证实。2023年,从秦家嘴1093号墓出土的一篇文献中也用同样的双谥号来指称他: 晋庄平公。

荆州博物馆秦家嘴楚简整理小组: 《荆州秦家嘴1093号战国楚墓出土竹简选释》,简帛网,2023年12月21日。

在2011年《*系年》刊布之前,没有任何一个伪造者可能知道这个名字,甚至李学勤先生本人也不可能知道。正如后来枣林铺《*吴王夫差起师伐越》的出现证明了清华简《*越公其事》篇的真实性一样,考古发现的“晋庄平公”这一名称也表明《*系年》不可能是伪造的。至于其他的清华简,总是有可能其中某一篇或另一篇是伪造的(尽管它们都是一起抵达北京,仍然包裹着据推测是来自原始墓葬的泥土),但任何证明这一点的论证都必须首先考虑到新出现的考古证据,而不是像叶翰教授提出的那种文本证据。

结语

叶翰教授在他上面引用的“这位评论者认为,《系年》中大量不利于其真实性的文本证据表明,它是一份伪造品”的段落末尾说道:

周文化被新的发现大大简化了。如果我们相信它们,那么大多数礼仪规则一定是汉代的发明。许多老问题现在得到了简单的解决。然而,所有这些新证据的可信度有多高?依赖可信度非常可疑的文献,难道不存在摧毁我们领域基础的危险吗?

Hans van Ess(叶翰), “A Textual Approach to the Problem of the Authenticity of the Historical Text Xinian from the Tsing-hua Collection of Manuscripts” (《以文本方法论清华简〈系年〉的真伪问题》),CLEAR (Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews)(《中国文学: 论评集刊》)45 (2024), p.213.

这种说法真是奇怪。我已经研究周文化的新发现近半个世纪了,只觉得它们使这一文化变得更加复杂。虽然一些老问题肯定得到了解决,但许多新问题也随之产生。当然,确定所有证据的可信度——无论是新的还是旧的——是任何历史学家的首要任务。但历史学家接下来的责任就是考虑所有可以证明是真实的证据——无论是旧的还是新的。

新的证据已经极大地扩展了我们对古代中国的认识,为许多旧领域提供了新的信息: 正如专家委员会对清华简进行评估的报告所说,这些领域不限于“历史学、考古学、古文字学、文献学等许多学科”。事实上,它们还至少包括法律、音乐、自然科学、哲学、宗教,以及尤锐书中所说的史学。随着我们了解的更多,学者们也将被鼓励开辟新的研究途径,就像竹简写本使我们第一次有可能考虑文献是如何书写、抄写、存储和传播的一样。

见 Bamboo and Silk (《简帛》)杂志第6.2期(2022年)和第7.1期(2023年)关于“简帛形制学”的专刊。

此外,新的发现已经并将继续质疑对先秦传世文献传统过于信任的问题,所有这些文献都是在汉代编辑的,虽然汉代的编者是尽力保存古代文化遗产的尽责学者,但他们的工作不可避免地受到当时背景的影响——无论是有意识的还是无意识的。更重要的是,他们对过去的了解是有限的。正如我们从大约1750年前发现的《竹书纪年》中学到的那样,即使是汉代对中国古代历史最为了解的司马迁(公元前145—约前90年),在他对中国古代世界的历史叙述中也犯了许多错误,其中既有对错误信息的囊括,也有对必要信息的遗漏。对于叶翰教授的最后一个问题,我认为我们不会因为研究像清华简《*系年》(或就此而言《竹书纪年》)这样的文献而破坏“我们领域的基础”。

这并不是为盗墓行为开脱。没有人希望看到写本和其他文物(在近期的简牍学热潮中,我们往往忘记了几个世纪以来大多数盗墓行为都是为了发现古代青铜器)被剥夺其直接的文化背景。这个问题没有简单的解决办法。在中国的有关部门能够保护所有古墓之前,我们应该感谢上海博物馆和清华大学等中国学术和文化机构——就像之前的汉代编辑一样——挺身而出,尽其所能保护中国的古代文化遗产。我们的领域欠他们很多。

附记: 感谢叶翰(Hans van Ess)教授提醒CLEAR的读者关注清华简,并就此事与我进行了富有启发性的交流。同时感谢清华简英译小组的其他成员,特别是傅希明(Chris Foster)、郝益森(Ethan Harkness)、夏德安(Don Harper)、李伯威(David Lebovitz)、裴彦士(Jens Petersen)、梅林(Maddalena Poli)、石安瑞(Ondrˇej krabal)、方妮安(Newell Ann van Auken)和周博群以及史达(Thies Staack)对此文的宝贵意见。

(责任编辑: 田颖)