川剧《丁宝桢》:舞台背后的心血与传承

11月27日下午,廉政瞭望·官察室记者到达成都华兴正街的悦来茶园时,成都市川剧研究院副院长王超正在二楼会议室开会。

王超和平时的打扮有些差别,他戴了一顶棒球帽,茶园的员工一开始没把他认出来。“饰演丁宝桢需要留辫子头,所以第一次剃了头发。”王超告诉记者,在新编川剧《丁宝桢》中,他既是第一主演,也是该项目的负责人和艺术总监。

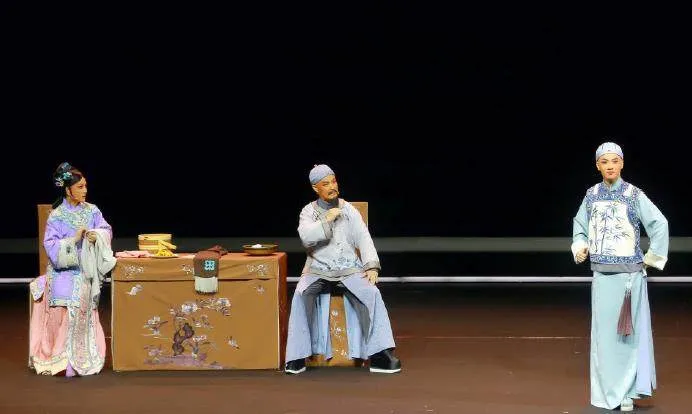

11月15日晚,《丁宝桢》这部由两名“梅花奖”得主——王超、王玉梅主演的剧目在成都金沙演艺中心完成首演。该剧取材于晚清名臣丁宝桢任职四川总督期间大修都江堰的真实历史事迹,通过生动丰富的舞台表演,表现出在丁宝桢心中,都江堰乃民生之本,而黎民则是他的“青天”。

塑造立体的人物

“我们从一开始就像在和时间赛跑,每一分每一秒都珍贵无比。”?谈起创排过程,王超最深刻的感受便是时间不够用,两个月时间,要把一部班底一百多人的大戏排出来,并非易事,“成都市川剧研究院的演员们都肩负多部剧目的演出工作,另外每周六下午在悦来茶园还有传统折子戏演出。”

9月6日,从导演安凤英踏入成都的那一刻起,紧张的气氛就弥漫在整个创作团队之中,大家迅速投入到剧本讨论中。前期剧本创作就花费了两个月的时间,反复打磨修改了?6?次。“创作有历史原型的剧本很考验编剧的能力,因为既要尊重史实,又要适度地进行文艺创作增加矛盾冲突。”

王超的嗓音清亮,是戏迷心中当之无愧的“角儿”,几十年来,他主演过的剧目不少,但他格外珍惜扮演丁宝桢的机会,“上一次我有机会扮演类似人物还是在3年前,主演了曲艺剧《周永开》。”王超坦言,他已经50多岁了,总是演一些文弱书生谈情说爱没什么意思,“《丁宝桢》是我演过的最喜欢的一部戏,它完全围绕丁宝桢展开,和我之前演的一些其他川剧相比,这部戏的人物更具思想性和政治意义,也给我留了更大的空间去塑造人物。”

《丁宝桢》全剧共分为“引子——总督入川”以及“守卫桢楠”“宫保之宴”“清风蔚然”“大修堤堰”“激流勇进”“无价宝桢”6幕。“守卫桢楠”中丁宝桢不畏权贵、勤政为民;“宫保之宴”中他廉洁自律、沉着睿智;“清风蔚然”一场中他以身作则、洁身自好;最后3幕更是将全剧推向高潮,也实现丁氏家训的升华。与传统历史题材表演中清官忠臣公式化、脸谱化的形象套路不同,这部新编川剧中的丁宝桢真实又立体,具象又传神,对百姓来说他是力保守堰桢楠,是“为官如斯、护佑苍生”的长者;对妻子来说他是“一个干干净净、快快乐乐、长不大的老儿男”;对儿子来说他是传承清廉家风的好父亲;在官场,他则是恩威并重又幽默风趣的“国之宝桢”。

“丁宝桢最大的特点就是亲民。虽然他身居要职,但在剧中,我不想给人一种他高高在上的感觉。”《丁宝桢》的编剧,著名剧作家、国家一级编剧廖时香表示,丁宝桢有惩治官员时的雷霆万钧,也有在家烹饪宫保鸡丁时的天真多情,还有在妻儿面前假装收下银票时的风趣幽默,更有带领百姓修缮堤堰时的勇敢担当,丁宝桢这个人物并不刻板无趣,他知百姓疾苦、懂烟火生活。

要塑造这样一个有血有肉、立体的人物,对王超来说,不算困难,但具有挑战。“他在四川为官时已经50多岁,和我的真实年纪相仿,却和我大多塑造的20岁出头的青年大不相同。”王超在眼神、形体等方面都下了很大功夫,“他的眼神中必须透露出坚定,这种坚定是经过岁月洗礼后的执着。他走路的姿势、举手投足间都要展现出他的为官风范。他的唱腔也很关键,我必须调整自己的嗓音去体现他的沧桑感,但同时还要保证唱腔的美感。”

四川文化产业职业学院教授、四川省社会科学院马识途研究中心研究员张旻昉在观看了演出后写下感想:川剧《丁宝桢》中体现出其虚实相生的独特舞台效果,一棵由人来扮演的“桢楠树”赫然立于舞台中央。它是一棵对百姓来说意义重大,值得拼死保护的护堰神树,同时也是丁宝桢人格的象征。

台上台下皆是父子传承

在《丁宝桢》中饰演丁宝桢儿子丁体成(小五)的,正好是王超的儿子王裕仁。放眼整个梨园界,唱同一行当的亲生父子,同台饰演父子都属罕见。

王裕仁用“冬日可爱”这个成语来形容剧中的小五。在他看来,小五是一个充满朝气和正义感的少年,他虽然不像父亲那样有着丰富的官场经验和成熟的处世智慧,但有着一颗至纯至善的心。他对父亲的所作所为有着自己的理解和判断,并且敢于表达自己的看法。“比如在对待一些官场事务和社会问题上,小五会从自己的角度出发,与父亲产生思想上的碰撞。因为他在家庭的熏陶下,已经延续了父亲的为民情怀。”王裕仁介绍。

在剧中,丁宝桢与恒训将军之间的矛盾冲突不断升级,这也为丁小五的牺牲情节提供了故事背景和推动力量。恒训将军的腐败行为和对都江堰修缮工程的破坏,与丁宝桢父子的正义之举形成鲜明对比。丁小五在这样的矛盾环境中,更加坚定了自己维护正义、帮助百姓的信念。他与恒训将军儿子长贵之间的关系也在矛盾冲突中逐渐发展,从最初的阶层差异和观念分歧,到危急时刻小五选择牺牲自己救下长贵。

“小五的性格特点决定了他在面对危险时会毫不犹豫地选择救人。他的善良和正义感使他无法眼睁睁地看着他人生命受到威胁,尤其是在他心中已经将长贵视为一个可以改变的对象时,他更愿意用自己的行动去感化对方。在这种人物性格的驱使下,他的牺牲是合理的,并且能够推动观众的情绪。”王超说,小五的牺牲是丁氏家风的生动诠释。

在戏外,王超谈起王裕仁也颇为自豪。“他在编剧、导演这方面是很有天赋的,唯一的遗憾是没有遗传到我的嗓音条件。”王超这样评价王裕仁。

这次创排《丁宝桢》,王裕仁几乎全程参与了每一个环节,安凤英导演就是他向父亲推荐的。“我很喜欢安导写意的风格,戏曲传统的‘一桌二椅’‘海水江崖红日’的官服纹样等传统符号,都在‘写意、空灵、诗化、唯美’的艺术语汇里,被打碎了再重新组合,完成了《丁宝桢》的舞美呈现,并且被无限放大。”王裕仁谈起舞台艺术便滔滔不绝。

作为青年川剧人,出生于梨园世家的他一直尝试着为川剧舞台注入新活力。去年,24岁的王裕仁自编自导自演了青春版实验川剧《离恨天·审》。这台川剧的名字和架构来源于《红楼梦》:警幻仙姑居“离恨天”之上,司人间之风情月债,掌尘世之女怨男痴。剧里,来自《焚香记》《玉蜻蜓》《双魂报》三个传统剧目中的“负心汉王魁、申贵升和姚安”,穿越时空同台亮相,迎来各自的审判。有趣的是,究竟先审判哪一个“渣男”,上演哪一折,完全取决于现场观众的决定。这一设计巧妙地增加了观众在戏剧中的参与度,真正做到“沉浸式”与“随机性”,让观剧体验变得非常有趣。王裕仁也凭此剧荣获第32届上海白玉兰戏剧表演艺术奖新人配角提名奖。

面对父亲的艺术成就带来的压力,王裕仁感到很坦然,“到现在为止,我取得的任何成绩都可以被王超两个字掩盖掉,这是正常的,毕竟川剧院是我长大的地方,我在获取知识时比其他人要容易很多,只吃糖不挨打是不可能的。”

如今,王裕仁在成都市川剧研究院除了完成日常演出工作,还肩负着川剧传习的重任,他曾在朋友圈写下这样一段文字:最为幸运与重要的是,我们背靠着一代代先辈打磨雕琢才留下的传统艺术,因而我们身体里流淌的是百年川剧的血液,我们心中秉持的是百年承袭下的信念!