中华传统医术

2024-12-20 00:00:00懂懂鸭

格言·校园版 2024年31期

国宝档案

针灸铜人

所属年代:明朝

现藏于:湖北省博物馆

国宝简介:这是一件明朝的针灸铜人,它的外形是古代童子的模样,身上布满了数百个穴位,每个穴位上有一个针孔。它不仅是古代医学教育、实操考试的用具,更是中医针灸文化的标志,是中国医学史上的伟大创举。

铜人面带微笑,神态安详。他的手掌姿势是中医针灸中一种叫作“中指同身寸”的取穴方法,就是以患者的中指长度或宽度作为标准,来找身上的穴位。

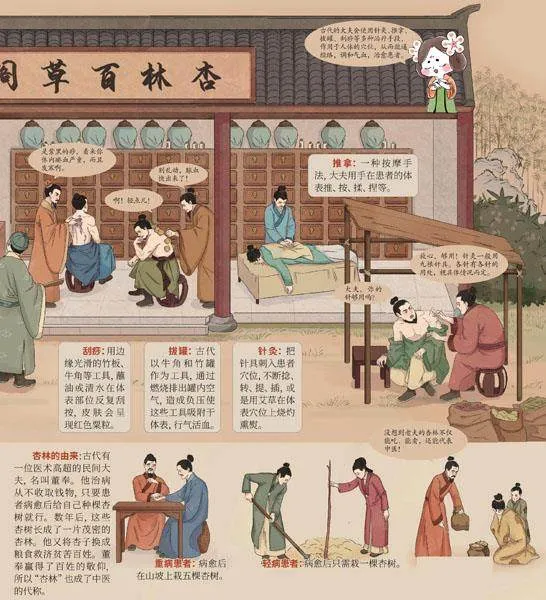

“望闻问切”判病因

古代大夫依靠“望闻问切”来判断病情。其中,“望”是观气色;“闻”是听声息和闻气味;“问”是询问症状;“切”是摸脉象。

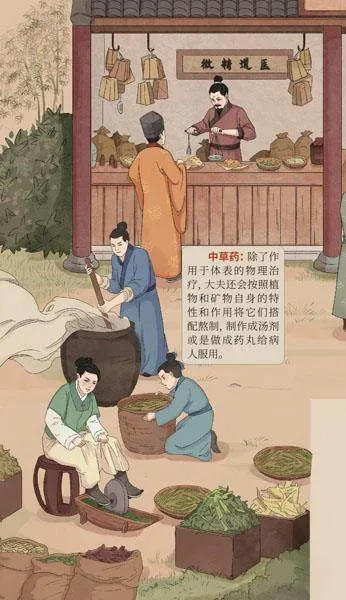

古代的医院

古代的大夫会从自己的家中分出一间房间来诊病。除此之外,有些大夫也“兼职”药铺掌柜,顺便卖药,这便是早期的“医院”。

中草药:除了作用于体表的物理治疗,大夫还会按照植物和矿物自身的特性和作用将它们搭配熬制,制作成汤剂或是做成药丸给病人服用。

推拿:一种按摩手法,大夫用手在患者的体表推、按、揉、捏等。

刮痧:用边缘光滑的竹板、牛角等工具,蘸油或清水在体表部位反复刮按,皮肤会呈现红色粟粒。

拔罐:古代以牛角和竹罐作为工具,通过燃烧排出罐内空气,造成负压使这些工具吸附于体表,行气活血。

针灸:把针具刺入患者穴位,不断捻、转、提、插,或是用艾草在体表穴位上烧灼熏熨。

杏林的由来:古代有一位医术高超的民间大夫,名叫董奉。他治病从不收取钱物,只要患者病愈后给自己种棵杏树就行。数年后,这些杏树长成了一片茂密的杏林。他又将杏子换成粮食救济贫苦百姓。董奉赢得了百姓的敬仰,所以“杏林”也成了中医的代称。

重病患者:病愈后在山坡上栽五棵杏树。

轻病患者:病愈后只需栽一棵杏树。