锹里山区花苗婚俗婚礼歌的功能解析与传承路径

摘要:花苗婚俗是湖南省靖州苗族侗族自治县西部,湘、黔两省交界,以锹里山区为中心的花衣苗婚嫁习俗,在订婚、嫁女、娶亲过程中演唱的歌曲被称为“婚礼歌”。通过分析花苗婚俗婚礼歌发现,婚礼歌有着婚礼祈福、文化传承、氛围渲染以及德育渗透等多重功能。这对于我们探究花衣苗婚姻的历史文化背景、婚姻演变、亲情伦理、传承保护具有重要意义。

关键词:花苗婚俗;婚礼歌;苗族歌鼟;功能;传承

靖州苗族侗族自治县锹里山区居住着超过2.4万苗族同胞。他们将花卉、果蔬等元素以五彩斑斓的方式编织在头饰上,同时将飞禽走兽的形象栩栩如生地呈现在银饰中,俗称“花衣苗”或“花苗”。花苗婚俗的特色在于以歌曲作为媒介,全程以歌曲传达,用苗族歌鼟演唱,这一现象自2016年起被纳入湖南省第四批非物质文化遗产代表性项目名录。苗族歌鼟是锹里山区苗侗汉多声部民歌的总称,属于没有伴奏、无指挥的纯人声合唱,形成了讲歌、领唱、和歌的表演方式。讲歌为提词,领歌为定调,和歌为拉腔,特殊的讲歌方式在多声部民歌中罕见,否定了“全球音乐领域普遍认为中国缺乏多声部和声艺术,复调音乐仅限于西方”的观点,被誉为“原生态多声部民歌‘活化石’”,是首批国家级非物质文化遗产代表性项目。本文的目标是探讨花苗婚俗婚礼歌的功能,提出相应的策略与建议以实现其传承与保护,为深入分析花苗婚俗提供有益的参考依据[1]。

一、花苗婚俗婚礼歌的功能

花苗婚俗主要由恋爱相识、媒人提亲、上门相亲、敬酒认老、订婚认亲、圆媒过礼、讨要八字、择订婚日、协商婚事、举办婚礼等10个环节组成,寓意十全十美。每个环节主家都要设宴款待来宾,通过饮酒对歌来渲染欢乐的氛围,是一场大型的村寨之间、亲邻之间的集体性娱乐活动。通过繁复规整、内容丰富的婚礼歌,实现族群认同和文化交融。

(一)文化习俗传承

婚礼歌在维护和传承传统文化习俗方面发挥着重要作用。比如,“六亲客”娶亲进屋时,先喝油茶或甜酒,辈分高、年纪长的“六亲客”将男方带来的父母养育钱、梳妆钱等礼金交给女方父母,然后与女方家安排的歌师饮酒对歌,谓之吃“娶亲下马酒”,席间对唱《下马歌》《交伞歌》。主家唱道:“娘在楼前得听信,得听路头阳雀声。想来无原有无因,为何来了一朝郎。”客家唱道:“冬天燕子归湖海,春天燕子归湖南。因为江南阳春好,客是来落旺家门。”吃完下马酒后,还要到女方各房族家吃饭,众房族备酒菜款待“六亲客”,谓之吃“娶亲人情酒”。酒席上主客对唱《人情歌》。主家唱道:“辰时属龙日头出,日头出山照高楼。冇有金盆来洗脸,冇有银梳来梳头。”客家唱道:“日头出山平了岭,打开凉伞平了头。又把金盆来洗脸,又拿银梳来梳头。”吃完各房族的“人情酒”后,就由女方摆上“合拢宴”,房族都来陪客,谓之吃“娶亲正席酒”。主家唱道:“你来娶亲问歌根,马的根由有多深?为何娶亲要骑马?若要答对你聪明。”客家唱道:“我来当个娶亲人,你问我答歌有根。路途遥远要骑马,才能赶上好时辰。”席间对歌,主人问,客人答,先后盘马、盘花、盘茶,歌来歌往,如有答错的地方,就以酒代罚,婚宴成了酒的故乡,歌的海洋。鉴于花苗婚俗婚礼歌所具备的程序功能,让整个习俗仪式在时代变迁中得以完整保留,进而推动花苗婚俗文化的传承与传播[2]。

(二)婚礼氛围渲染

花苗婚俗中的婚礼策划组织是由结亲人负责,双方结亲人不一定认识,因此会通过“六亲客”这一角色,以婚礼歌形式进行沟通交流。饮酒对歌,酒中有歌,歌中有智。比如,在女方家吃“正席酒”时,新娘“哭嫁”也同时进行。为何要哭?因为父母总觉得儿女自出生到长大成人,一直在身边陪伴,相依为命,二十多个春秋,既有酸苦,也有幸福。出嫁了,不知女儿今后生活中会出现什么样的变化,想起这些就会心酸流泪。而女儿呢,心里更是有一种难以言尽的委屈,总觉得父母养育二十多年来恩大如山,情深似海,出嫁后,难以报答父母养育之恩和房族长辈的爱抚之情。双方数落责备过去的不是,难舍难分。(娘):“娘心怀胎十个月,受了几多病来磨。沤了几多儿女尿,如今浑身出麻皮。”(女儿):“只有爷娘多受苦,费尽心机为儿男。湿尿的处爷娘困,被干地过让儿男。”新娘在床上哭,姐妹嫂子和好友女伴则在一旁哭,通过哭嫁歌这一形式,感谢父母养育之恩,感激兄嫂关爱之情,以及对挚友的不舍。在“哭嫁”这一环节中,新娘与姐妹们共同表达了离别情感,呈现出一种感人至深的合唱,场面情感真挚,令人动容,婚礼现场气氛因此而升华,成为花苗婚俗中最为触动心灵的一幕。

(三)德育礼仪渗透

花苗婚俗婚礼歌属于一种民间文学形式,包含花衣苗生活习俗的道德教育,且随着时间的推移,持续增强,逐步融入日常生活,最终演变为一种特定的生活方式[3]。

婚礼举行第四天,新娘准备回娘家,男方主家举办了一场盛大的酒宴,被称为吃“散客酒”,宴会上新娘和伴娘需用苗侗语演绎婚礼颂辞中的高潮部分——《十二皮》。“皮”是一种量词,与“片”相关,寓意着“一花散十二叶”,象征永恒、和谐、幸福。其中,第一皮唱的是康熙年间黄柏六户潘富之和三排半水冲吴富传,在平下山雁鹅冲打五倍子相遇,以刀挎和饭篓作证,为儿女订下婚姻的传奇故事,以及祖辈们结亲的村落范围和接亲过程的艰难;第二皮至第四皮分别描述夫妻人伦关系;第三皮叙述古时期张郎、李(刘)妹滚磨成亲,繁衍人类;第五皮唱的是锹里合款废除“舅霸姑婚”陋俗,实行娶亲结亲规制等。《十二皮》蕴含锹里山区苗侗民族的历史发展、文化变迁、生产生活、风俗礼仪、道德教育、祈福祭祀等诸多元素。全篇逻辑结构严谨,语言精练含蓄,没有华丽的辞藻堆砌,饱含浓郁的乡土口语气息,收放自如、用典得当,富有极强的感召力和人情味,起到了传统社会的教化功能。婚礼歌的德育效果并非通过强制性、生硬的说教手段达成,而是通过隐性影响来实现,更容易被人们所接受。

二、花苗婚俗婚礼歌的传承路径

在现代文明的冲击下,花衣苗青年群体更多地选择外出就业或接受教育,传统花衣苗婚礼对这一人群的吸引力逐渐减弱。课题组对锹里歌师做了一次普查登记,发现10万锹里苗侗汉人中能讲歌领唱的歌师仅98人,70岁以上者75人,占歌师总人数的77%,歌师老龄化十分严重,断崖式锐减。调研中了解到,近10年来,各团寨按传统婚俗举行婚礼平均仅8次。因此,本文提出了三种策略和建议,以传承和保护花苗婚俗婚礼歌。

(一)构建记录婚礼歌史料和歌师档案

鉴于婚礼歌在花衣苗文化中的独特地位,构建记录婚礼歌史料和歌师档案以实现保存显得尤为关键。先搜集花苗婚俗婚礼歌纸质文献史料,全面调查花苗婚俗歌在族群、社会、行为、语言等方面的功能,揭示花衣苗的现实生态。参照抢救性记录工程标准,搜集花苗婚俗歌的文化、形态、融合等文献史料,包括搜集整理歌(唱)本、乐谱、碑刻、谱牒、地方志、地方史、地方丛书、地方年鉴等纸质文献史料,进行数字化编目;再搜集缩微制品、音像出版物与电子文献史料,包括搜集采录媒体、文化部门、歌师、村民中的缩微制品、音像出版物和电子文献。

记录锹里团寨的群体迁徙历史、经济状况、民族聚居点地理分布、人口构成、民俗民风、宗教信仰、民歌民谣等方面情况,掌握花苗婚俗的源流与历史文化概况。调查婚礼歌歌师人数、分布、年龄、创作、授徒等情况,形成花苗婚俗与歌师现状普查材料。记录歌师在婚俗中学歌、唱歌、教歌的经历,口述花衣苗的婚姻习俗和婚礼歌特色。记录不见于文字、音像记载的,尚流传于歌师口头的婚礼歌词,构建起较完整的婚礼歌史料和歌师档案。

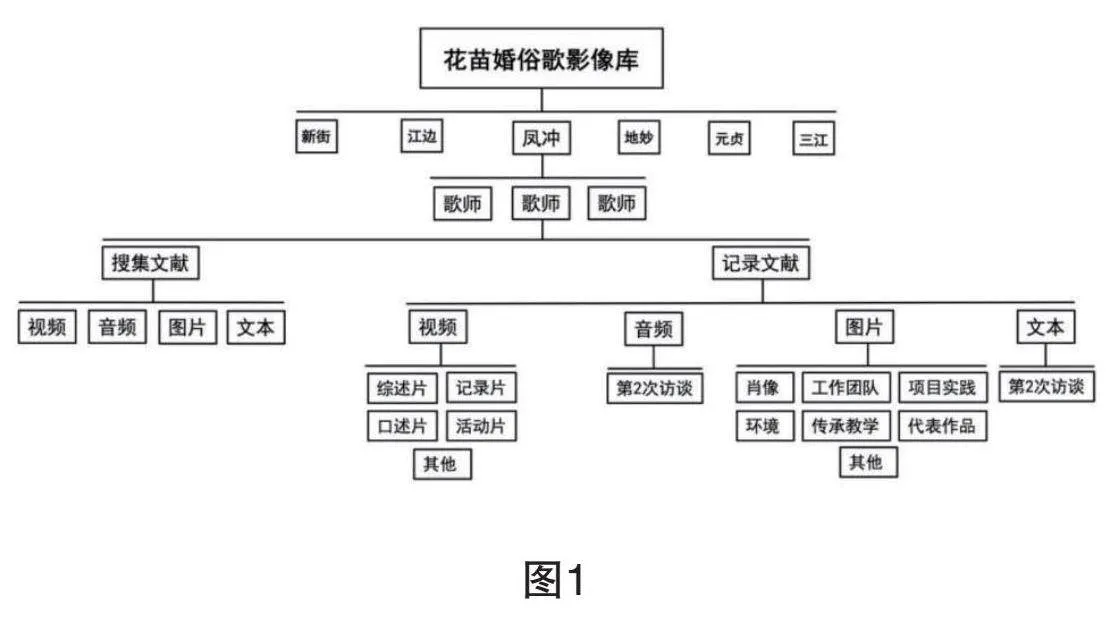

(二)建立花苗婚俗婚礼歌师传承影像库

花苗婚俗婚礼歌的自然传承是指学歌人在参与多声部民歌活动中,歌师自然传递给下一代的方式,没有明显的“教学关系”,孩子们在民俗活动现场,耳濡目染,感受体会。可以开展翔实的活动现场影像记录,重点放在歌师现场的演唱和与音乐相关的仪式以及风俗习惯等,形成原生态自然传承的影像资料(见图1)。

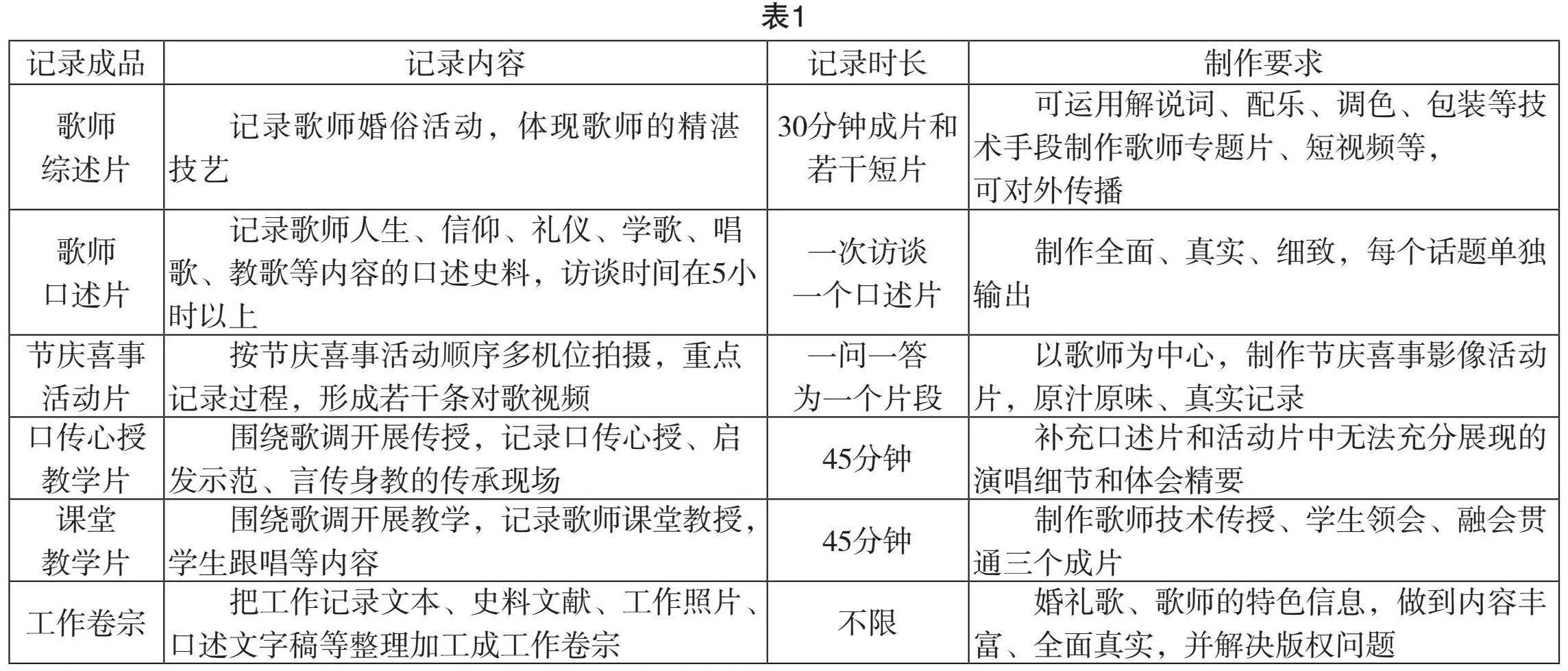

口传心授是花苗婚俗婚礼歌传承的主要方式。长辈教歌不用文本或乐谱,而是通过歌师与学徒之间的口传途径教授歌唱技艺,也被称为“活体传承”。口耳传其形,以内心领悟来体味其神韵,在传形的过程中,对其音乐进行深入的体验和理解。可以以团寨为单位,把学歌人分为无基础少年组和有基础歌手组(1组6人),分批教授。歌师按讲歌、领唱、和歌进行多声部分组,选取具有传统性、代表性、稀缺性的曲目(至少20首)教唱,对歌师口传心授的传承现场进行全流程、立体式抢救性记录。重点记录歌师的示范演唱、师徒间的情感交流和声部互动等内容,对于视听之外的感知方式需要请歌师详细描述或要点讲解。记录成品以歌师为主体,制作歌师综述片、歌师口述片、节庆喜事活动片、歌师口传心授教学片、歌师课堂教学片和工作卷宗(见表1)。

(三)搭建锹里婚礼线上合唱平台

基于婚礼歌在花衣苗文化中的独特地位,如果想在历史演变过程中维持和传承,那么搭建锹里婚礼线上合唱平台,以实现保存显得尤为关键。线上合唱就是以互联网平台为传播交流媒介的多人演唱新兴音乐形式。它改变了人们接收传播信息的方式和虚拟合唱灵活的创作方式,让传统的合唱音乐开始寻求创作方式、传播策略、发展理念的调整与改变。这种多声部演唱形式非常适合线上合唱,能大大拓展多声部民歌的交流空间、活动空间和艺术空间。即使相隔千里,人们也能在线上点对点讲歌、面对面领唱、整齐划一和歌,共同感受歌鼟的魅力。

锹里婚礼线上合唱平台以锹里团寨为单位,苗学会与非遗办为管理者,国家级、省级、市级传承人为主要负责人,歌师歌手为中心,利用腾讯会议、钉钉会议、哔哩哔哩、抖音视频等平台,在婚礼期间开展线上合唱活动。锹里村民或出门在外的锹里人或歌鼟爱好者都可参加平台交流,以在线直播或录播的方式实现多屏对话,多声部合唱。锹里节庆喜事线上发起人将直播后台所有视频上传至数字影像库,由影像库制作人员用视频软件对众多的视频进行剪辑、修音等操作,最终将所有人的演唱视频整合成一部完整的婚礼歌作品。这样能解决传统节日益淡化、婚娶寿诞新办从简的现实问题,提高大家的积极性,凝聚了人心,让花苗婚俗婚礼歌重新有了用武之地。

三、结束语

花衣苗婚俗活动中的婚礼歌曲扮演着关键角色,对于我们探究和研究花衣苗传统婚姻习俗及其伦理道德体系具有深远意义。因此,我们需要加大对花苗婚俗婚礼歌的研究力度,积极探索其潜在的音乐文化价值,以促进我国少数民族音乐文化的发展和传承。通过搜集整理花苗婚俗婚礼歌史料,建立花苗婚俗婚礼歌传承影像库,搭建锹里节庆喜事线上合唱平台,加强花苗婚俗婚礼歌的开发利用。

参考文献:

[1]杨和平.非遗保护与靖州苗族歌鼟研究[M].苏州:苏州大学出版社,2016.

[2]宋本蓉.为记忆留声——国家级非遗代表性传承人记录工作口述史的实践和思考[J].中国非物质文化遗产,2021,(03):30-34.

[3]张怡.苗族婚俗仪式音乐的作用及传承[J].贵州民族研究,2018,39(11):115-118.

基金项目:怀化市社科联基金项目“花苗婚俗歌的抢救性记录与影像库建设”(项目编号:HSP2023ZDC03)。

作者简介:石光辉(1971-),男,湖南靖州人,本科,教授,从事新闻采编、专题片创作、节目策划和非物质文化遗产传播传承研究。