建筑拆迁废料在公路路基中的应用研究

摘 要:为了研究建筑拆迁废料作为再生骨料在公路路基中的应用,本文将建筑拆迁废料再利用后的材料作为路基材料,采用级配分析和贝克曼梁法对路基质量进行评价。结果表明,建筑拆迁废料是复杂的混合物,经过严格除杂处理能作为再生骨料应用于路基。与淤泥路基和黏土路基相比,拆迁废料路基具有更好的承载能力。

关键词:建筑拆迁废料;再生骨料;施工质量审核

中图分类号:U 41 " 文献标志码:A

随着中国城市化的快速发展,2010—2019年,每年产生约23亿t建筑拆迁废料,我国建筑拆迁废料平均回收率仅为5%[1]。这些废料绝大部分未经处理直接运往城市郊区随意倾倒或填埋,占用了大量的土地资源,造成了严重的城市环境污染,直接危害居民健康[2]。因此,如何处理建筑拆迁废料已成为亟待解决的问题[3]。

本文通过试验分析建筑拆迁废料在公路路基中的应用可行性,确定了合适的压实方案。采用级配分析和贝克曼梁法对路基施工质量进行评价,通过沉降监测对建筑拆迁废料与普通土在路基施工中的适用性进行比较。

1 测试场地和材料

1.1 场地说明

试验路基顶宽为41m,有8条行车车道。试验路基根据设计压实度的差异可分为3个区,95%压实度区(95区)、94%压实度区(94区)和92%压实度区(92区),路基平均填筑高度为6.2m,其横截面如图1所示。

1.2 材料

工地周围的老旧建筑多为砖混结构。砖块、混凝土块、碎石、砂浆占总拆迁废料的82%。拆迁废料的组成比较复杂,含有大量对公路建设不利的杂质,例如钢材、木材、塑料、布料、泡沫等。同时,拆迁废料的颗粒组成不均匀,存在许多大粒径颗粒,因此,使用前须对拆迁废料进行破碎处理。拆迁废料经除杂、破碎、筛分后,其余部分主要含有混凝土、砂浆、砖、石等,能满足路基材料的技术要求。

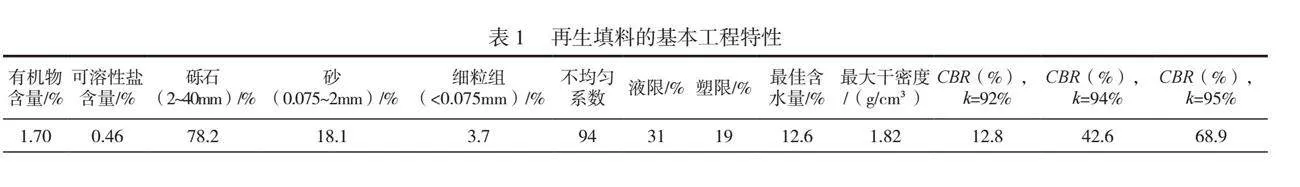

本文抽取了部分处理后的拆迁废料进行化验,工程特性见表1。根据《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020)中路基土的分类方法,将再生填料归为差级配砾石(GP)。砾石颗粒占总骨料的75%以上,具有足够的CBR,有机和可溶性盐含量为2.16%。其性能指标能够满足公路路基材料的技术要求。

2 路基施工技术和测试方法

2.1 再生填料路基施工技术

施工前应清除路基范围内的腐殖土、表土和草皮。对填土区进行平整、压实处理,使其承载力满足设计要求。

再生填料的粒径应小于标准规定的100mm,过大的颗粒在回收厂粉碎。按水平分层由低到高,由两侧到中心位置进行卸载。用推土机和平地机分别对拆迁废料进行大致找平和精确找平。在压实前,要测定拆迁废料的含水率,将其调整为最佳含水率。在铺装过程中,对路基层进行浇水和洒水,使再生填料的含水率接近最佳含水率。采用振动压路机对试验路基段进行压实,将压实速度保持在3km/h左右。采用静压实和强振动分别进行多次压实,直到压实度和沉降差达到技术要求后,再进行一次静压实。压路机质量为25t,激振力为260kN~410kN,振动频率为30Hz~36Hz,振动幅值为1.0mm~2.2mm。在根据现场情况和施工经验,将每层松铺厚度分别设定为250mm和300mm,进行对比研究。

2.2 测试方法

为寻求最适合再生填料路基的压实工艺,需要进行不同松铺厚度和压实周期下的压实度试验、沉降观测和弹性模量试验。采用级配分析和贝克曼梁法对使用拆迁垃圾路基的施工质量进行评价。

2.2.1 压实度试验

按照《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019)要求,采用灌砂法对92区路基进行压实度试验。在路基的中心线处选择两个测试点,分别为A1和A2,两点相距50m。将试验中强振动循环次数设置为3次、5次和7次。通过试验研究不同压实周期下的压实效果。

2.2.2 沉降观测

为确定路基压实过程中路基的瞬时沉降量,采用光学水准仪近距离观测了路基的差异沉降量,随机选取测试路基段3个点,将其分别命名为B1、B2和B3,观测强振动循环次数3次、5次和7次的沉降量。测层属于路基的95区。

2.2.3 弹性模量试验

便携式落锤弯沉仪是一种测量道路结构刚度的设备,具有快速测量路基弹性模量的特点。本研究在95区表面进行了便携式落锤弯沉仪弹性模量试验。锤头自重和下落高度分别为12kg和90cm,加载板直径为300mm。模量试验选择3个测试点,分别在路基的中心线位置以及距离中心线两侧10m的位置,将其命名为C1、C2和C3。

2.2.4 级配分析

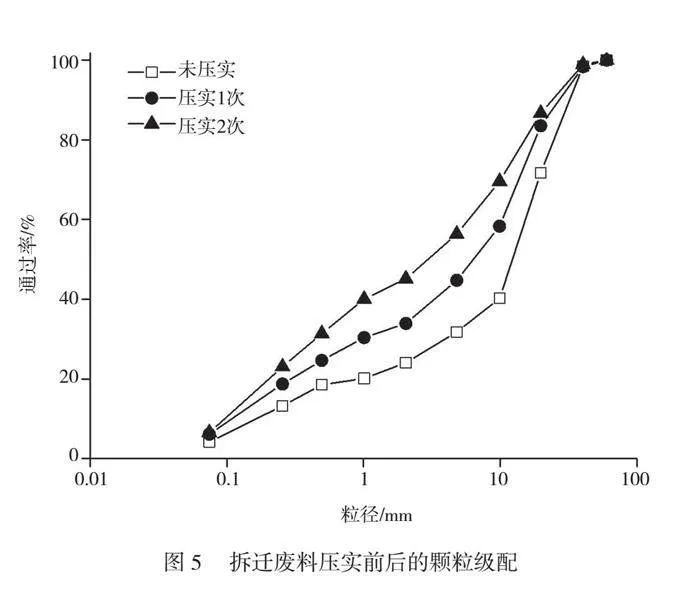

在施工过程中,压路机的振动会对骨料产生冲击,造成骨料二次破碎,使其颗粒级配再次发生变化。本研究采用筛分法来测量压实后再生填料的级配变化。将灌砂法试验中开挖的再生填料作为筛分样品。

2.2.5 贝克曼梁法

贝克曼梁法是一种适用于测定静止加载或非常慢的速度加载时路面弹性弯沉值的方法,贝克曼梁弯沉可以反映路面的总体强度。用贝克曼梁法在路基中心线上选择6个测试点,点间距为10m,将其分别命名为D1、D2、D3、D4、D5和D6,位于95区表面。

3 控制指标分析

3.1 压实度

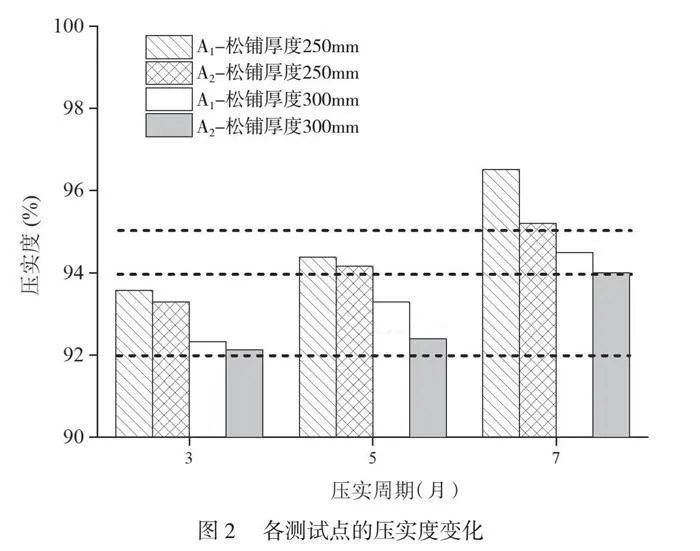

各测试点的压实度变化情况如图2所示。随着强振动循环次数增加,路基的压实程度逐渐加深。当松铺厚度为250mm时,压实度从93.29%增至96.51%。当松铺厚度为300mm时,压实度为92.13%增至94.49%。当松铺厚度为250mm时,94区路基至少需要5次强振动循环,95区路基至少需要7次强振动循环。当松铺厚度为300mm时,92区需要3次强振动循环,94区需要7次强振动循环。95区不建议采用300mm的松铺厚度,因为即使经过7次强振动循环也不能满足要求。因此,在压实度方面,92区采用300mm松铺厚度进行3次强振动,94区采用250mm松铺厚度进行5次强振动,95区采用250mm松铺厚度进行7次强振动。

3.2 不均匀沉降

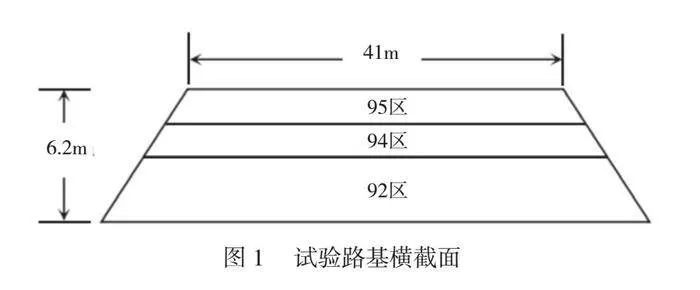

各测试点的沉降量如图3所示。实测沉降量随着压实循环次数增加而明显减少。当松铺厚度为250mm时,经过3次强振动后,沉降量为9.9mm~26.9mm,经过5次强振动后沉降量降至4.8mm以下,并趋于稳定。当松铺厚度为300mm时,3次、5次、7次强振动周期对应的沉降量变化分别为17.8mm~23.9mm、1.8mm~6.0mm、0mm~2.79mm。可见,松铺厚度对沉降有显著影响,松铺厚度为250mm时的沉降降速大于松铺厚度300mm时。总体而言,满足95区的路基压实沉降要求。300mm松铺厚度的强振动必要周期数不少于7次,250mm松铺厚度的强振动必要周期数不少于5次。

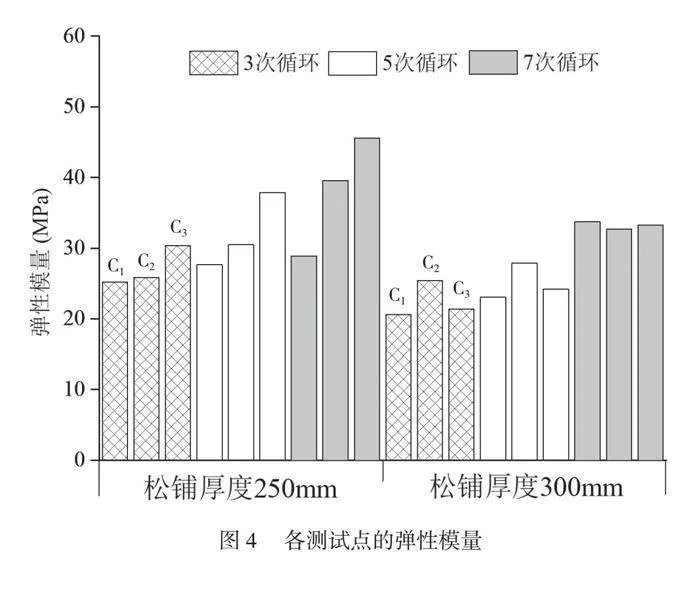

3.3 弹性模量

各测试点的弹性模量如图4所示。随着压实循环次数增加,C1、C2和C3这3个测试点的路基弹性模量明显增加。当松铺厚度为250mm时,3次、5次、7次强振动周期对应的弹性模量变化分别为25.2MPa~30.3MPa、27.7MPa~37.9MPa、28.9MPa~45.5MPa。当松铺厚度为300mm时,3次、5次、7次强振动周期对应的弹性模量变化分别为20.6MPa~25.4MPa、22.9MPa~27.8MPa、32.7MPa~33.7MPa。这些结果表明,在相同试验位置,经过相同的强振动循环,铺装厚度越小,路基的弹性模量越大。

4 施工质量审核

4.1 级配分析

在筛分试验中,不同压实次数下拆迁废料的颗粒级配如图5所示。在压实两次循环后,20mm~40mm粒度组含量下降了10.2%~13.8%,小于20mm粒度组含量增加1.6%~7.7%。由此可见,拆迁废料是一种易破碎的材料,使用前应该对拆迁废料的颗粒级配进行优化。

4.2 贝克曼梁弯沉试验结果

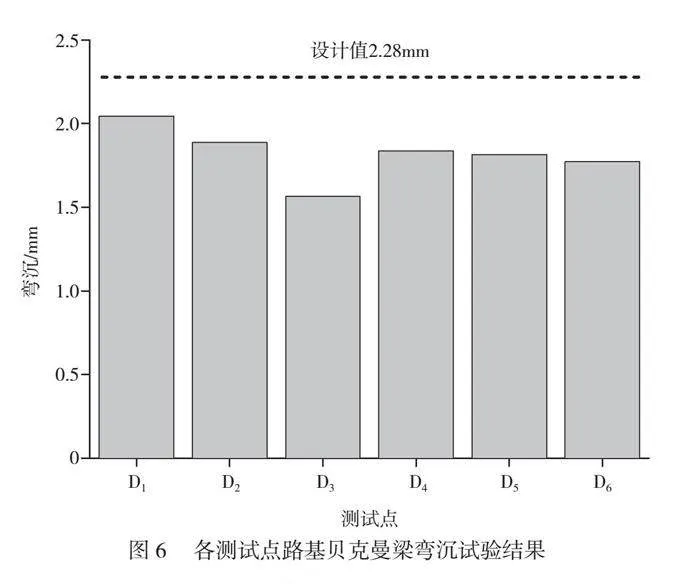

在《公路路基设计规范》(JTG D30—2015)中,贝克曼梁弯沉是衡量路基承载力是否合格的关键指标。各测试点路基贝克曼梁弯沉试验结果如图6所示。可以看出,6个测试点的实测弯沉均小于设计值2.28mm。符合设计要求,表明施工质量良好。

5 拆迁废料与天然土在路基填筑中的适用性比较

5.1 测试程序

施工后沉降是《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019)的控制指标。因此,须对施工后沉降进行监测。由于本工程路基断面对称(图1),因此对施工后的半路基沉降进行测量。

5.2 测试结果

压缩变形反映了路基的刚度,数值为95区与92区沉降差值。路基的压缩变形越小,路基的刚度就越大。测试横断面的压缩变形情况如图7所示。可以看出,随着时间增加,拆迁废料路基的压缩变形逐渐变大,最大压缩出现在路基中心线附近。最大值为18.1mm,平均增长速度为0.049mm/d。

单位高度压缩量是路基压缩变形与总填筑高度之间的比值,可反映骨料的刚度。为进一步研究拆迁废料路基的承载力,对拆迁废料路基与普通土路基的单位高度压缩量进行对比,结果显示拆迁废料路基具有更好的承载能力。

6 结论

本文主要研究了建筑拆迁废料在路基填筑中的施工技术及适用性,并对建筑拆迁废料路基与普通土路基的性能进行了比较。研究结果表明,原始的建筑拆迁废料是复杂的混合物,经过严格的除杂处理能作为再生填料应用于路基。再生骨料经过二次破碎后,颗粒会进一步细化,颗粒粒径主要为20mm~40mm,有利于形成密集的结构。根据贝克曼梁弯沉试验结果,路基上测试点的实测弯沉均小于设计值2.28mm,符合设计要求。

与淤泥路基和黏土路基相比,拆迁废料路基具有更好的承载能力。根据本文的测试结果,在拆迁废料路基的施工过程中,建议92区的松铺厚度选择300mm,进行3次强振动循环,94区的松铺厚度选择250mm,进行5次强振动循环,95区的松铺厚度选择250mm,进行7次强振动循环。应通过现场试验确定不同的建筑拆迁废料的技术指标。

参考文献

[1]吕炳炫.建筑垃圾回填软土基坑支护设计探讨[J].江西建材,2023(5):164-166.

[2]张婧鹏.建筑废料再生混凝土路用性能研究[J].科学技术创新,2023(3):133-136.

[3]齐琳,于保阳,赵锋,等.含砖块水泥稳定建筑垃圾基层耐久性研究[J].河北工业科技,2023,40(1):59-66.