以书入画:书法何以入画探赜

引子

以书入画是旧命题,但是,在近十来年却“炸了锅”。今年,中央美术学院老院长靳尚谊在央美的毕业展上提出“写意画哪儿去了”之问;三年前,时任中国美术学院副院长的王赞在“全国美术高峰论坛暨徐渭诞辰500周年纪念活动”上发表了题目为《徐渭书画的现代性意义》演讲,他谈到赵孟的“以书入画”、徐渭的“以画入书”与科学之“0”至“1”的关系是同一的,是“科”与“艺”、“无”与“有”之间融合的哲学关系;2013年,美术理论家谢海在第五届当代艺术峰会主题研讨会上指出:当代从事中国画创作的画家其书法创作能力、写意性表达能力普遍低下,导致“书写”让位于“造型”,进而提问“艺术家能重新面对艺术史吗?艺术家能重新面对艺术必须变革的命题吗?我们能否因为曾经的本末倒置而接受现实”[1];2014年,马鸿增将1991年写就的《“写画”美学观论纲》一文总结、归纳之后续写出《中国画“写画”体系再认识》的文章,在马鸿增“写画”体系中,他提出“传写性”“倾泻性”(写意性)“书写性”三者互制互动,构成了中国画民族特质的核心支柱。[2]前者被美学家王朝闻看作是“对艺术美学的建设做出奉献”[3]的文章发表后,引起学界高度重视,后一篇文章的发表同样引起轩然大波,自此,“写画”以传写性为躯体、写意性为灵魂、书写性为风骨的动态体系成了很多美术史家、美术评论家考量画家的成败得失,评论当代中国画创作的一把标尺。[4]

一

马鸿增的“写画”概念与康有为的“写画”概念截然相反。康有为在《万木草堂藏画目》中说:“专贵士气为写画正宗,岂不谬哉?”原因是从王维那里就错了——“自王维作《雪里芭蕉》始,后人误尊之”。他说:“夫士夫作画,安能专精体物?势必自写逸气以鸣高,故只写山川,或间写花竹,率皆简率荒略,而以气韵自矜。此为别派则可,若专精体物,非匠人毕生专诣为之,必不能精。”所以,他给出的结论是“此中国近世画所以衰败也”。[5]

《万木草堂藏画目》成文于1917年,因为康有为的特殊地位和政治影响力,这篇文章所产生的“杀伤力”是空前的。翌年,徐悲鸿在作《中国画改良之方法》演讲时就套用其“中国画学之颓败,至今日已极矣”的观点。中国画学保守派的代表人物陈师曾于1921年在《绘学杂志》刊登《文人画的价值》《中国画是进步的》等多篇文章回应,其中并没有硬杠“退步论”的观点,而是以文人画为主体详细论述了“形神”的问题,然而,收效甚微。多年以后,在“徐蒋体系”几近一统天下的时期,马鸿增再提“写画”可谓用心良苦。所以,今天再读其文,马文中所提及重视中华文化精神的传承性、重视传统技法、图式和思想拓展性的系统理论,对当下的中国画创作特别是大写意花鸟画创作仍然有着现实的指导意义。

中国传统绘画向来面临着难以突破自身高度程式化语言体系的困境,在描摹物象时,尽管也提“形神”,但是,对“形”的要求和西方写实绘画对“形”的要求不尽相同,加上对“神”的理解和刻意拔高,“形”是点到为止的存在,不似之似才是最高级的。因此,这种一旦用西画技法改造中国画的观念就必然遭到嘲讥甚至批评。今天的中国画创作,刚好相反——总体来看,一种是过度强调西方绘画求真的、写实的、以“徐蒋体系”为代表的改良派,如果运用得不恰当,定然逼真有余,意韵不足;一种是追求笔墨效果,照抄古人构图、样式和旨趣,像“四王”那般,可能功夫了得,但是缺乏真山真水的陶冶,游离于复古派的低水平重复;再就是沉溺于传统文人画图式之中,不加任何转换,做“旧瓶装旧酒”的事情。

重新咀嚼马鸿增多年前的两篇短文,是基于“只能从一个特定社会定位的视角来阐述”[6]的底层逻辑出发,为挽救今天大写意绘画断崖式垮塌的态势寻找支点和轴心,也就是说,本文并不是对马文的句读和剖析,而是按冯友兰的“照着说”“接着说”理论,借马文笔下关于“写画”的论点梳理和探讨当代写意画创作者可能面对的问题。其实,和承继、学习中国传统绘画一样,无非也就是这样的思路,即用学者视角“以理智对于经验作分析、综合及解释”[7]的“照着说”,和从创作实践经验“作逻辑底释义”[8]的“接着说”。

二

既然要“照着说”和“接着说”,那么,我们就要在回顾一下美术史中的“写画”流变,分析和反思探讨“写画”的发生、发展和演进。

中国写意画有过非常辉煌的历史,其中宋元绘画美学的核心就是围绕着文人画、书画同源、诗画关系展开的,而文人画问题、书画同源问题、诗画关系问题又恰恰是写意画三个缺一不可的基本点。当然,以书入画或者说书画同源的问题作为技术+技术,所以,它是基本点的基本点。

宋元的书画美学家有很多,不过,像黄休复、郭熙那样有画论传世的却不多,很多书画家被奉于神坛之上,很多书画家的观点和思想大多是在各种作品的题跋和后人“追认”中产生和形成的。比如像王维被尊为“文人画鼻祖”,我们连他的作品都未曾得见,鼻祖何来?说苏轼是以书入画祖师爷,一个很大的原因是因为他有一些类似的言论散见于他的诗词文章,有屈指可数的几张画传世,而板上钉钉的以书入画的倡导者显而易见非赵孟莫属。

王维没法说,没有作品传世很多事情说不清楚。苏轼受元祐事件影响使得其墨迹大量失传,官府不收藏,民间不敢收藏,再经过千年朝代更迭和战乱,所以流传下来极为鲜见。现如今,中国美术馆藏《潇湘竹石图卷》、上海博物馆藏与文同合卷《枯木竹石》真伪的争议较大,相对靠谱的《木石图》(又名《枯木竹石图》)至今对其亦未做定论。但是,这件由宋代刘良佐、米芾,元代的俞希鲁和明代学者郭淐题跋,钤41枚鉴藏印,经自南宋、元朝至明朝的收藏家过手,又经现代书画鉴定大师张珩首肯的作品,基本上吻合了宋的绘画谱系和审美趣味,最为关键的,其造物笔法与苏轼书法用笔较为接近,被视为苏轼“唯一”的传世绘画作品。

本文不是考据文章,对收藏、鉴古原本就力不能逮,也不关心苏轼于绘画方面曾说的“余亦善画古木丛竹,竹寒而秀,木瘠而寿,石丑而文,是为三益之友”之说源自何处。而是想说苏轼《木石图》包括《潇湘竹石图卷》《枯木竹石》皆以书入画,大都用淡墨干笔写出,石的画法方、圆笔并用,用飞白书的线条快速旋转,依石形且笔笔顾盼生辉,形成画面的运动感和立体感;木则用篆籀笔法而写,多藏锋,枯润有致,朴茂多姿;竹叶如缓缓写出的隶书,弹性足,轻重有法。

有“元人冠冕”之美誉的赵孟不管其绘画、书法和画学思想对后代影响深远,与苏轼不同的是,他有大量的作品传世,“以书入画”的问题在他的作品中呈现得最为直接和一目了然。

收藏于北京故宫博物院的《秀石疏林图》是赵孟“书画同源”理论的提出和在绘画实践中的具体体现,尾题“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。若也有人能会此,方知书画本来同”即为明证。赵孟是怎样强调书法、绘画用笔的内在联系呢?这件作品中也给出了直观的回答——飞白书画石,篆书画树,隶书画新篁,苔点如点画,青草如撇画,起笔必藏锋,终笔必送到。有意思的是,这件作品中,即便是巨石、平坡,赵孟也绝不用拖笔,而是完全用翻转、曲直、枯润、徐疾的书法之法“写”出,不潦草,不应付。

三

元朝并不是赵孟一人长袖善舞。钱选就曾发出为什么画家“年年故步”之问,究其原因就是不知士气,士气何为?“隶体耳”;柯九思顺着赵孟的思路也有一点很有名的论述,他说:竹竿用篆法,竹枝用草法,竹叶用八分法,木石用折钗股、屋漏痕的方法;杨维桢认为,士大夫工画者必工书,其画法即书法所在。杨维桢的意思是很明确,画家“要善于在审美创造中使这两者达到高度的融合和贯通”[9]。

从绘画技法角度品鉴赵孟《秀石疏林图》至少有两层含义无法谈及:一是这件作品的画法是对苏轼画法直接继承和直接挪用,是赵孟“古意论”(格古)和“书画相通论”(以书入画)的具体物证;二是不一定就是这一件作品但一定包括这件作品导引了元代宫廷绘画和江南文人画的并行不悖的发展趋向。被默认文人画老祖宗的王维,猛批“院体画”太匠气、倡导“士夫画”的苏轼,自赵孟这件作品的出现,都成了文人画的前传。文人画对身份所指以及所主张的造物不求形似,追求“萧散简远”的艺术风格,重神韵、重写意的表达,旋即成了元朝以降文人画家追捧的圭臬。

搞清楚文人画的范畴和边界,那么,以书入画的问题在苏轼称之为“高人逸才”的士人眼里其权重就显而易见了。事实上,文人画领域里所有的问题只有以书入画的问题和“技”有关,而“技”进乎“道”恰如本文开篇王赞所说:是“0”至“1”的关系。

中国的传统绘画是“装饰意味的系统”,而书法是“属于帮助并代替记忆的实用系统”,并且“文字与绘画的发展,都是在两个精神状态及两种目的中进行”。[10]书法与绘画原本没有太大的关系,经苏轼、赵孟这样的大文人托举,情况变得异常复杂。

书法艺术与绘画艺术合二为一不能机械地组合,如果按照柯九思那般说辞很多画是没有办法画的。但是,书、画在审美内涵上确实存在着贯通性,存在着内在的统一性——这一点在徐渭的作品中得到了最有力的证明。

徐渭的大写意绘画之所以备受后人追捧,除了他的作品以水墨为主,不讨巧、不媚道,重神韵、重情趣,聊写心中逸气外,还有一个重要的关键点是,他能用草书的笔法画藤之缠绕、画枝之曲直,用篆籀的笔法画干的纵横、画茎的偃仰,当然,他也会像前人那样以飞白书之法画石,但绝不会像他同时期的文人那样纠缠于用什么书法笔法画什么样的“物”,而是挥写自如,快活自己,加上涨墨法的使用,生宣纸的加持,每一件作品都能看到淋漓酣畅的表象,和画面背后他如醉似狂的状态。

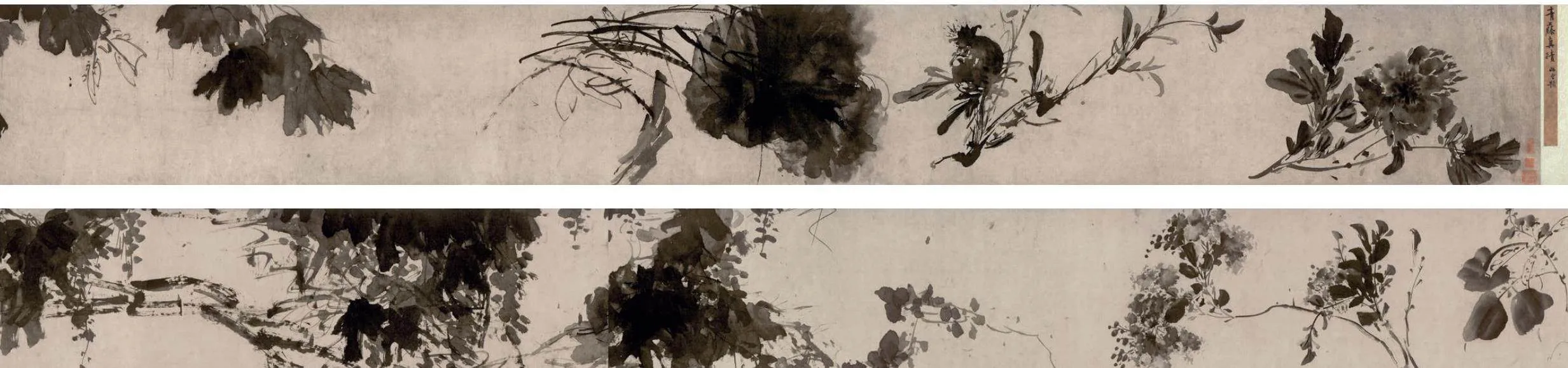

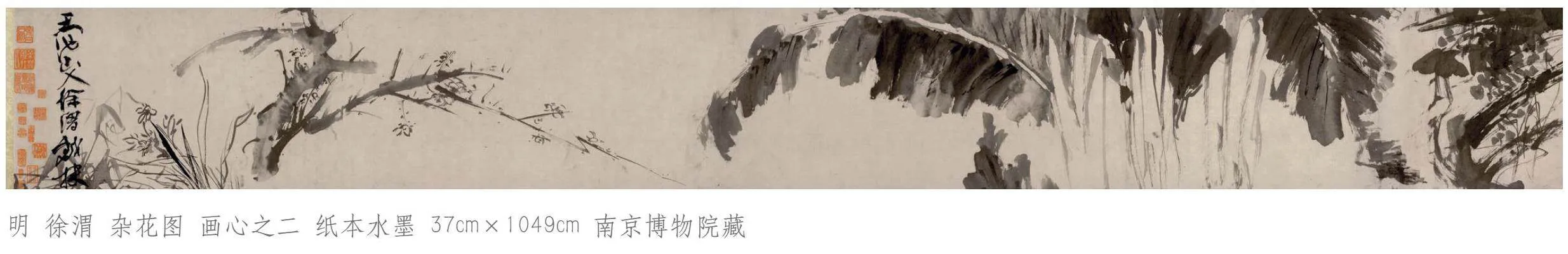

盘点徐渭同时代的书法家,徐渭和祝枝山、王铎虽然相提并论,但显然不是胜在技术面,而是靠奔放激越不受矩度约束的气息吸引人,是靠神、韵、气、势、意等元素支撑的,这与他绘画作品敢于超越客观物象来表现人的精神、生命的自觉相一致。如现藏南京博物院的《杂花图卷》,在十余米的尺素之上,徐渭信笔涂抹了牡丹、石榴、梧桐、菊花、梅、兰、竹等十余种花卉蔬果,笔触忽而歪斜正侧,颠来倒去,随意点染;忽而逸笔草草,洋洋洒洒,纵横密集,线条提按扭转,左倾右倒,或节制,或奔放,宛若醉歌狂草般的宏大乐章。

四

目前,学术界对徐渭绘画艺术的研究多侧重社会学意义之下的绘画美学考释、风格形成,讨论的是思想性、艺术性等较为宽泛的话题,“对徐渭画作的中国画本体语言的研究分析,以及对规律化的绘画元素归纳总结的较少”[11],而对徐渭“以书入画”思想的关注和认知更是不足。事实上,几乎每隔一段时间,都有一次大规模的“以书入画”思潮——这其中,既包含谦卑地尊重历史线性发展的初心,又囊括试图超越过往的抱负和野心。如前文一而再,再而三提到的苏轼;如疾呼不入晋格皆下品的米芾;如“舒徐之气,萦纡顾盼间,极密处却仍然疏宕”[12]的赵孟,如提倡书不宗晋终入野道的王铎,等等。

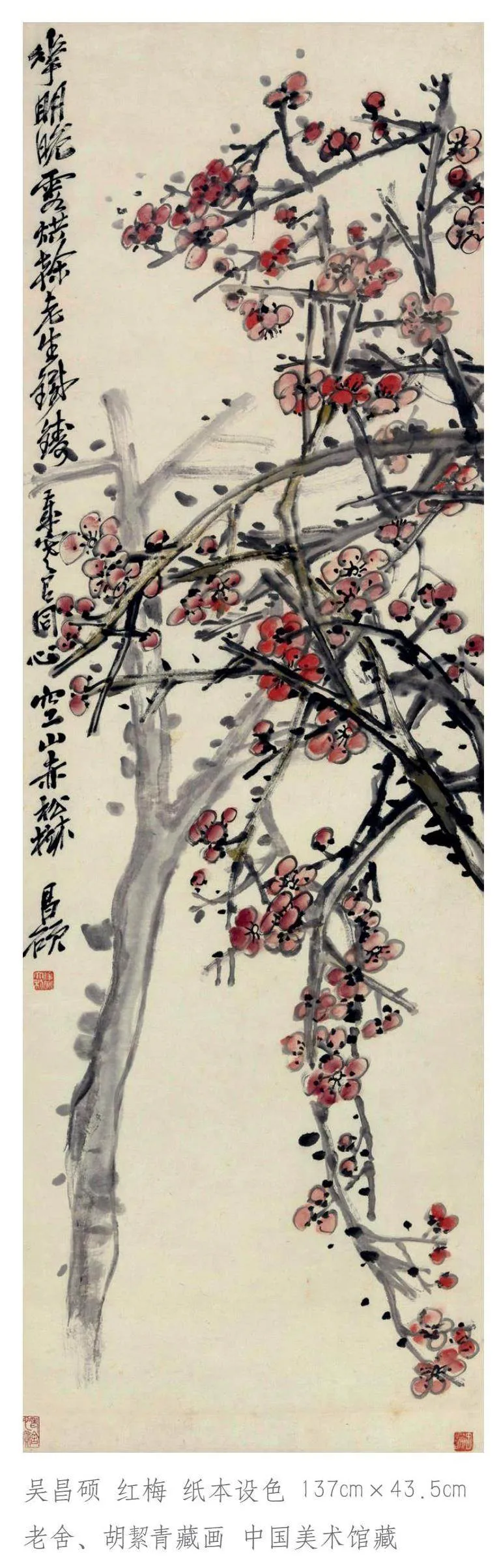

自谢赫提“气韵生动”起,“气韵”就被历代艺术家、理论家进行了各种演绎。至明清,“取韵之风”日盛,一边是文征明、陈淳、徐渭、董其昌、朱耷高举高打的“以书入画”,“取韵”是其必然;一边是三流画家甚至不入流的画家片面地强调气韵,而忽视对物象本体、艺术法则的把握,让气韵二字成了他们画不好的挡箭牌,所以,导致了明清两代画家一直在气韵如何生动、骨法如何用笔两个矛盾端摇摆。董其昌说:“气韵不可学,此生而知之,自然天授。”[13]骨法用笔(以书入画)的形而下问题尚难以通透理解,形而上的气韵生动更是玄之又玄,这很像“金石画风”之“金石”,一旦当名词讲就讲不通了。随着清中期考古学的发展,考订碑刻的源流、时代、体制、拓本真伪和小学的兴起所促成的“碑学”和“金石画风”取得了必然联系,但它也是看不见、摸不着的。这模糊传习的概念和钱穆在论述世家文化背景下的“家风”“家学”之说极其相近[14]——故而,吴昌硕“画气不画形”理论的提出和践行,这些问题迎刃而解。

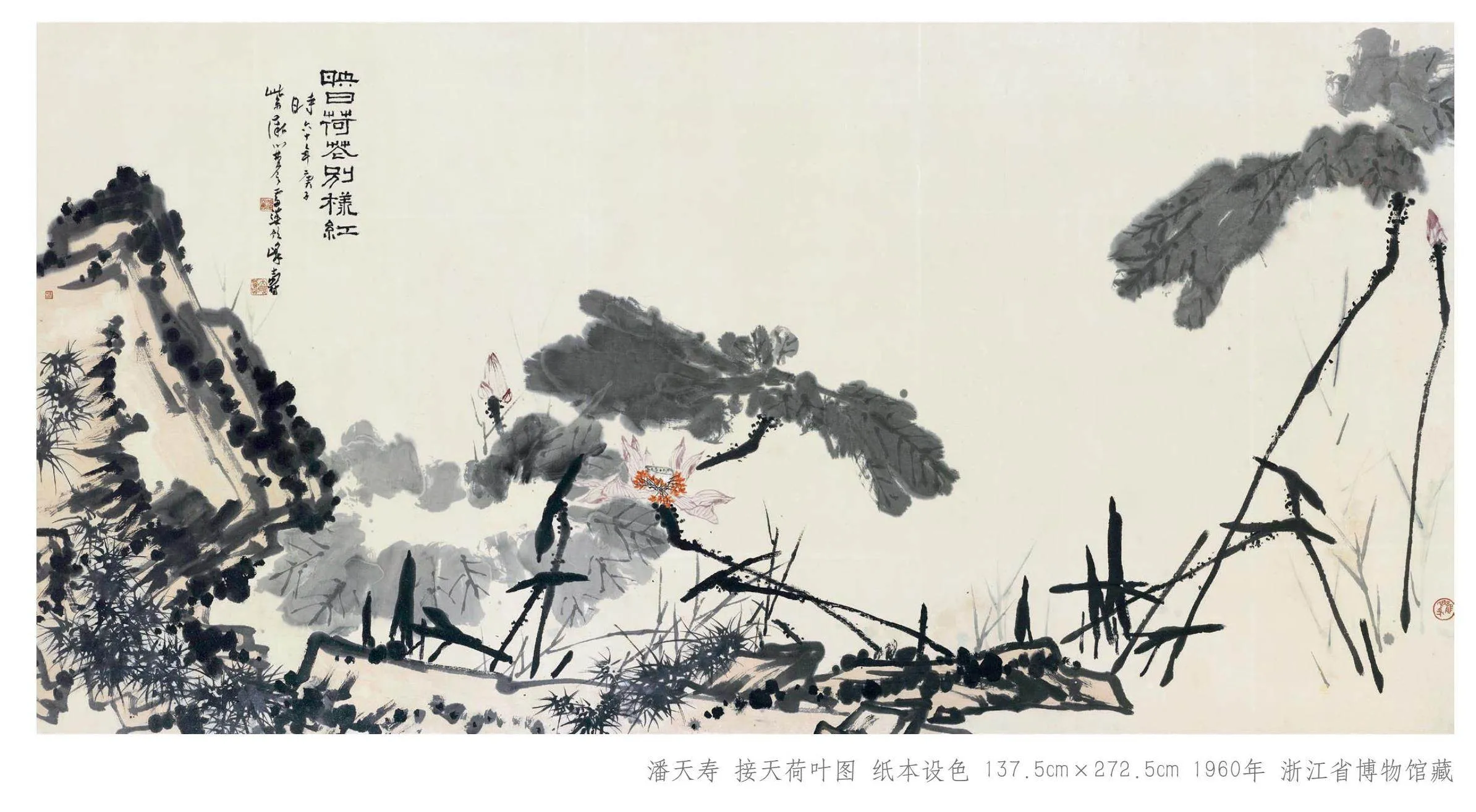

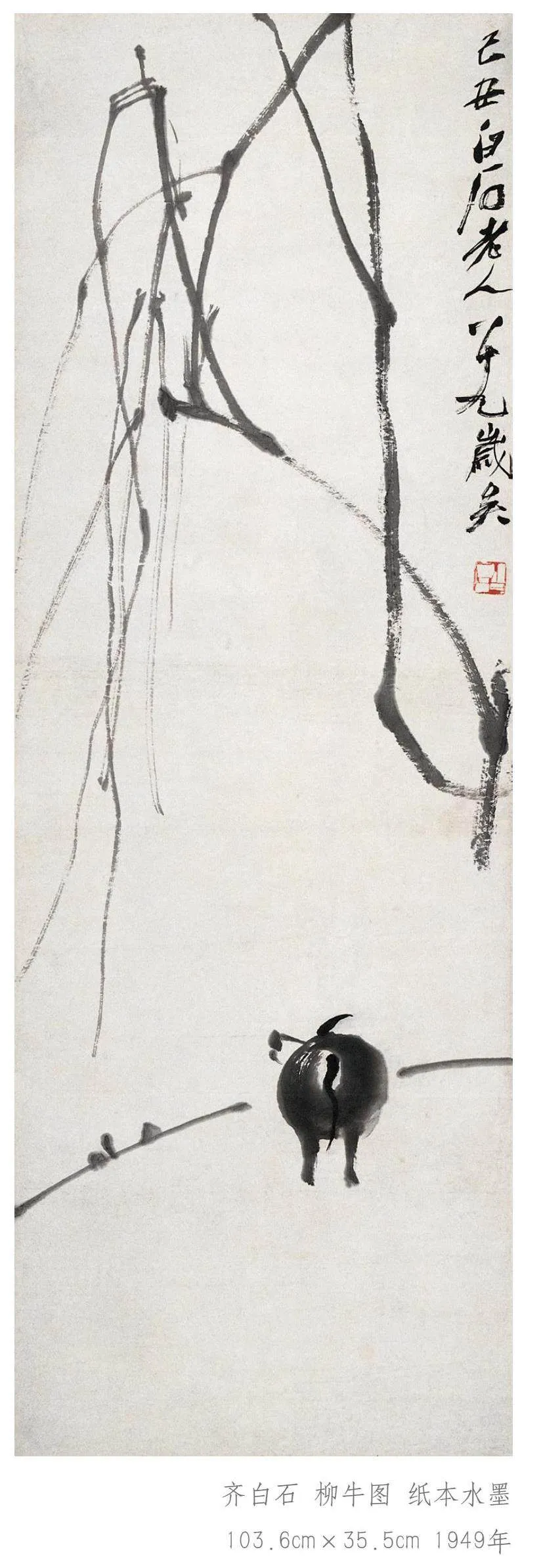

吴昌硕首先是一位出色书法、篆刻家,其次是一名诗人,再就是我们所说的画家。吴昌硕的书法,真、草、隶、篆无所不精,受黄山谷、王铎的影响,能以“石鼓文”篆籀笔法写出既有浑厚华滋、入木三分又有沉着痛快、惊蛇入草之感的行草书,他用行草书题跋作为画的一部分,是不可或缺的存在。而画中线条,得益于其少年时期对篆刻的浸淫,故能下笔如下刀,五指齐力。吴昌硕绘画艺术达到炉火纯青的境地阶段大致为65岁至以后,在此阶段,他的篆书实力也到了无人出其右的境地,即便是临石鼓文,也能在稳重、典雅、古朴中增加些许吴氏独有的苍润烂漫的气息,这一点再反哺到绘画实践上,创造了以“重”“厚”“拙”为特点的金石绘画笔法,把以金冬心、赵之谦为代表融金石书法于绘画的潮流推向了新的高度。吴昌硕之后,书法、篆刻俱佳的黄宾虹、齐白石、潘天寿亦在以书入画之路上多有作为,使得“金石大写意”成为20世纪美术史中一个重要的章节。

余论

显而易见,研究大写意绘画首先就要研究以书入画的史实和图式,研究以书入画事实上就是对书法的笔法和绘画的笔法的深入追问。举一个例子,“笔法”是沈尹默论书中最基本、最核心的基础,审美的问题都是其次。他认为:“要论书法,就必须先讲用笔……不知道用笔,也就无从研究书法……故第一论笔法。”“进而论笔势,形势已得,必须进一步体会其神意,形神俱妙,才算能尽笔墨的能事,故最后论笔意。”[15]同时,沈尹默强调笔法的技术指标就是“点画无一不是中锋。因为这是书法中唯一的笔法”,就是“当写字行笔时,时时刻刻地将笔锋运用在一点一画的中间”。[16]即要笔锋在笔画的正中间运行,写出的线条圆润厚实、丰盈饱满。沈尹默不画画,但是,与他旨趣相同的白蕉是一位丹青好手,他的兰花和他明快清新、淡净古雅的书法一样,笔笔中锋,逸气逼人,在“金石大写意”的大环境中是一股清流般的存在。

套冯班《钝吟书要》“书法无他秘,用笔、结字耳”的句式,其实,大写意绘画在今天所碰到的瓶颈无非也就是用笔和造型。以书入画的问题说到底就是“用笔”的问题,尽管“骨法用笔”不仅仅局限于字面上的“用笔”二字。清朱履贞《书学捷要》对“用笔”研究最为用心、用力,无奈其法书水平虽不是不忍卒读,亦算是三流之外,所以,他的“不方则不遒,不圆则不媚”“风神骨格”等颇多独具匠心的理论后世理论家引用的兴趣并不大。或许也可以这样讲,书法水平高才有“以书入画”的资本,如果不是赵孟,“方知书画本来同”也只是姑且一说。

注释

[1]谢海主编,《亚洲的艺术态度2013@当代水墨艺术联展(香港)作品集》,东八文化出版,2013年,第9页。本文写作承谢海先生提供文献和指瑕,谨致谢意。

[2]中央文史研究馆书画院编,《翰墨文心——中国画学的传承与发展》,中华书局,2015年。载孙晓云、周京新、徐惠泉主编,《江苏省美术馆艺术创作与研究系列·第3辑·马鸿增卷》,江苏凤凰文艺出版社,2018年,第11页。

[3]马鸿增,《马鸿增美术论文集》,江苏美术出版社,1996年。载孙晓云、周京新、徐惠泉主编,《江苏省美术馆艺术创作与研究系列·第3辑·马鸿增卷》,江苏凤凰文艺出版社,2018年,第96页。

[4]吕明翠,《写画的人生——从策划“江波海潮”画展说起》,载张华江主编,《江波海潮——张华江 陈湘波 谢海 刘春潮艺术作品展作品集》,天津人民美术出版社,2023年,第7页。

[5]康有为,《康有为墨迹选》卷二,中州书画社出版,1917年。载岭南画派纪念馆编,《国画复活运动与广东中国画——国际学术研讨会论文集(上)》,岭南美术出版社,2017年,第5页。

[6][德]卡尔·曼海姆,《意识形态与乌托邦》,黎鸣等译,商务印书馆,2000年,第288页。

[7][8]冯友兰,《三松堂全集》第五卷,河南人民出版社,1986年,第174页。

[9]樊波,《中国书画美学史纲》,吉林出版社,1998年,第461页。

[10]徐复观,《中国艺术精神》,春风文艺出版社,1987年,第125—126页。

[11]庞鸥,《陈淳、徐渭绘画风格成因分期及鉴定依据》,载南京博物院编《青藤白阳——陈淳、徐渭书画艺术》,译林出版社,2017年,第217页。

[12]蒋士铨著,邵海清校,李梦生笺,《忠雅堂集校笺》,上海古籍出版社,1993年,第2390页。

[13]董其昌,《画禅室随笔》,转引自樊波《中国书画美学史纲》,吉林出版社,1998年,第599页。

[14]钱穆,《略论魏晋南北朝学术文化与当时门第之关系》,载《中国学术思想史论丛》卷三,安徽教育出版社,2004年,第159页。

[15]马国权编,《沈尹默论书丛稿》,三联书店香港分店、岭南美术出版社,1981年,第3页。

[16]沈尹默,《沈尹默书法漫谈》,上海人民美术出版社,2018年,第66页。