“雨亦奇——李可染写生七十周年纪念展”座谈会

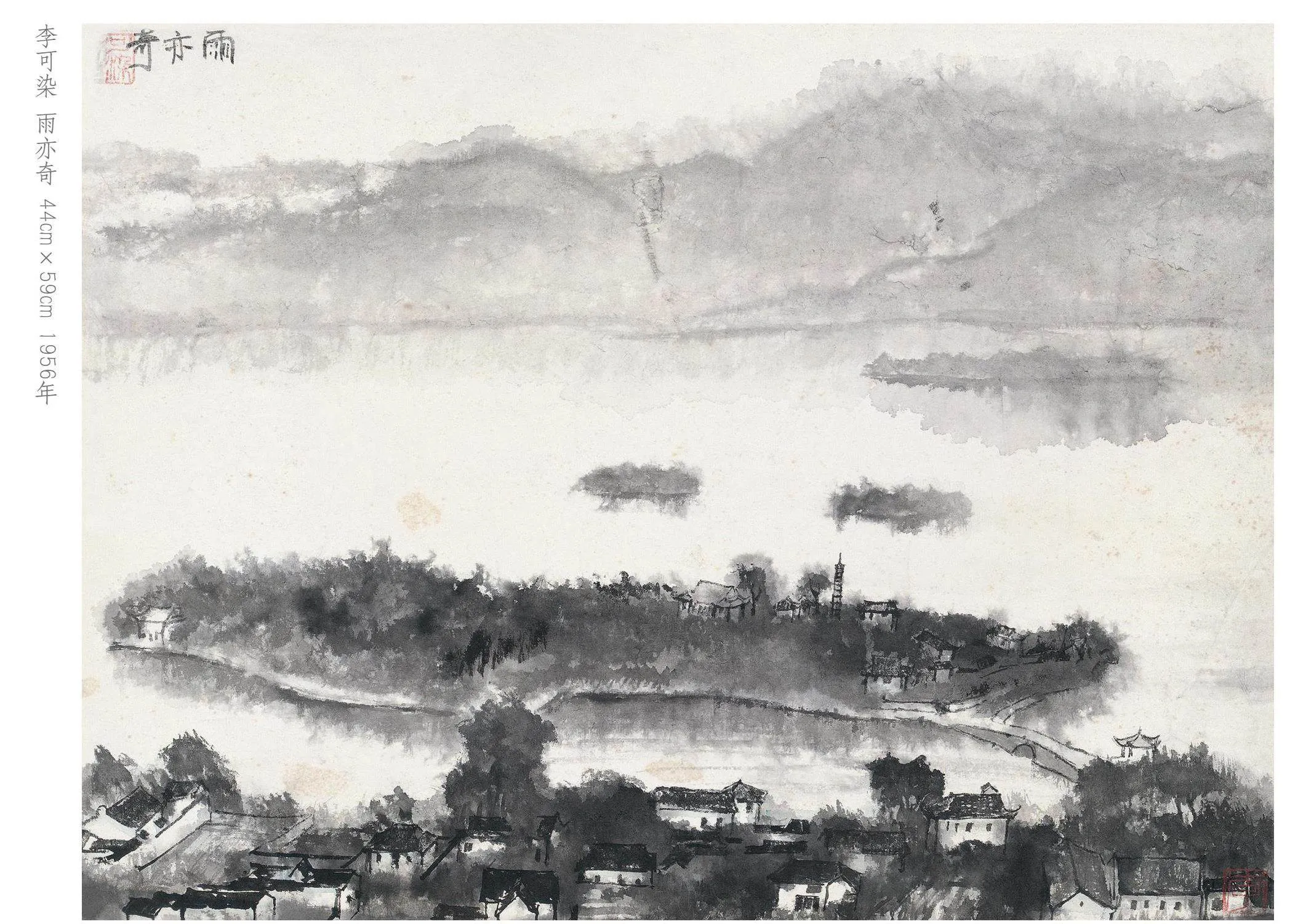

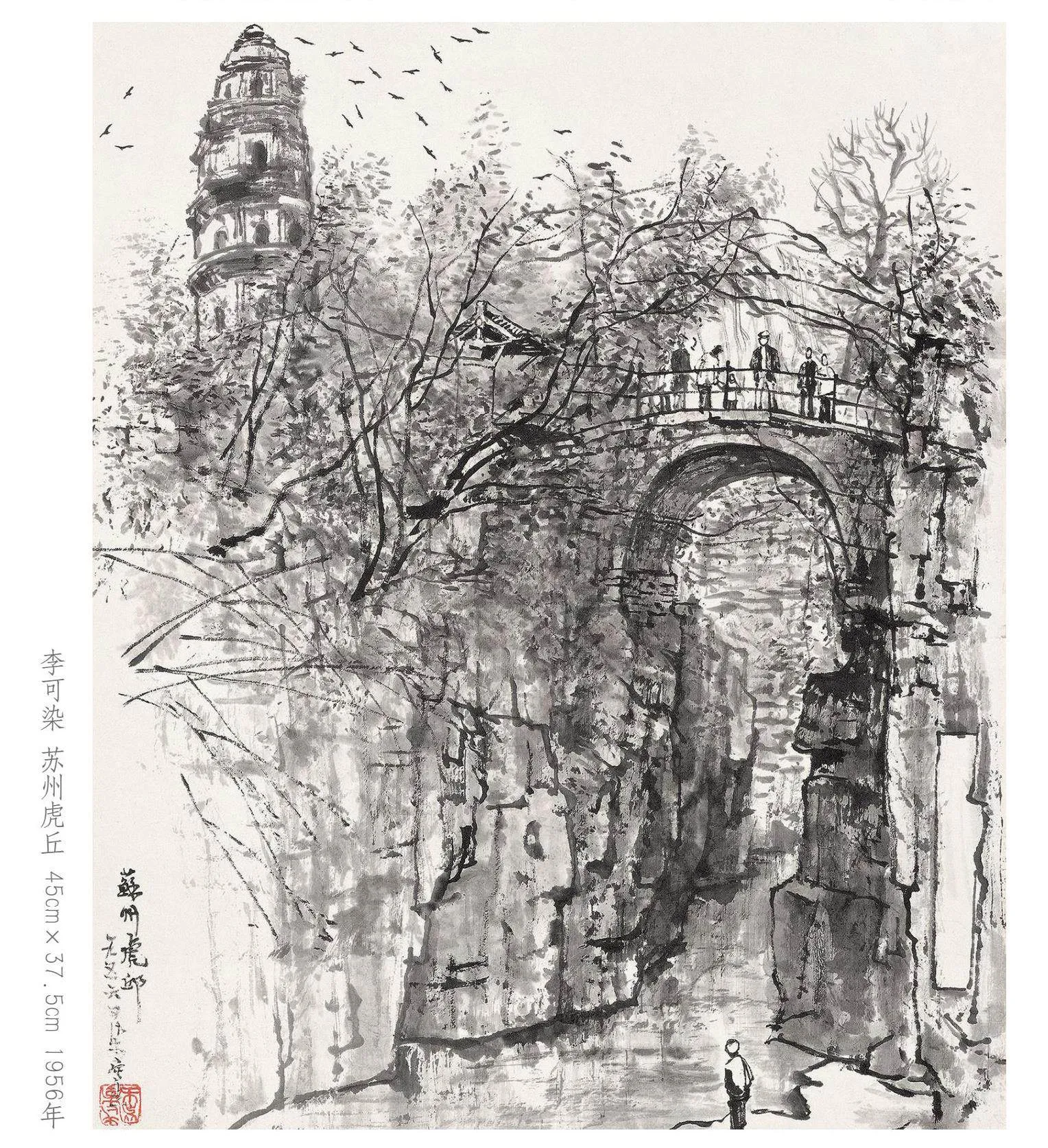

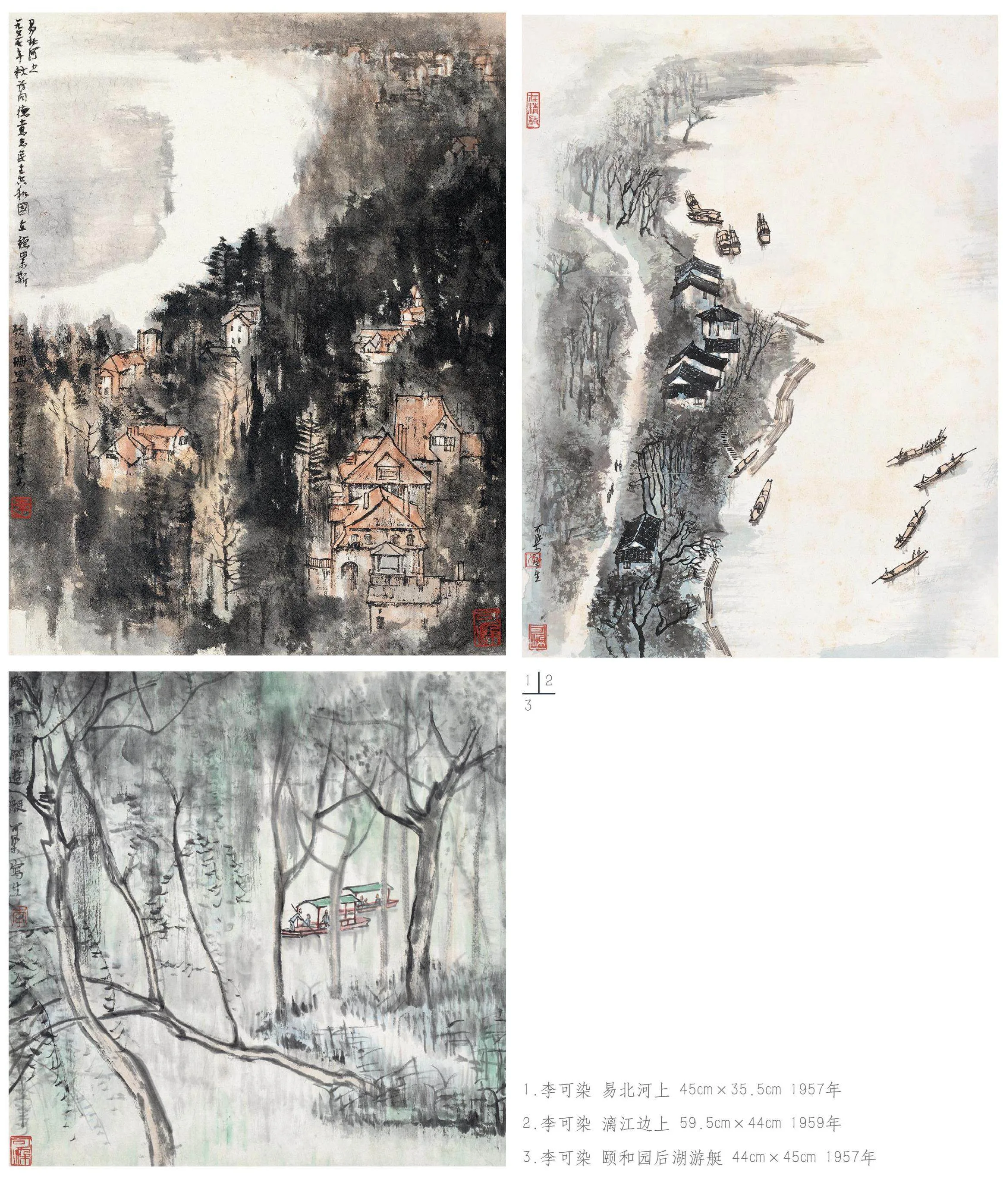

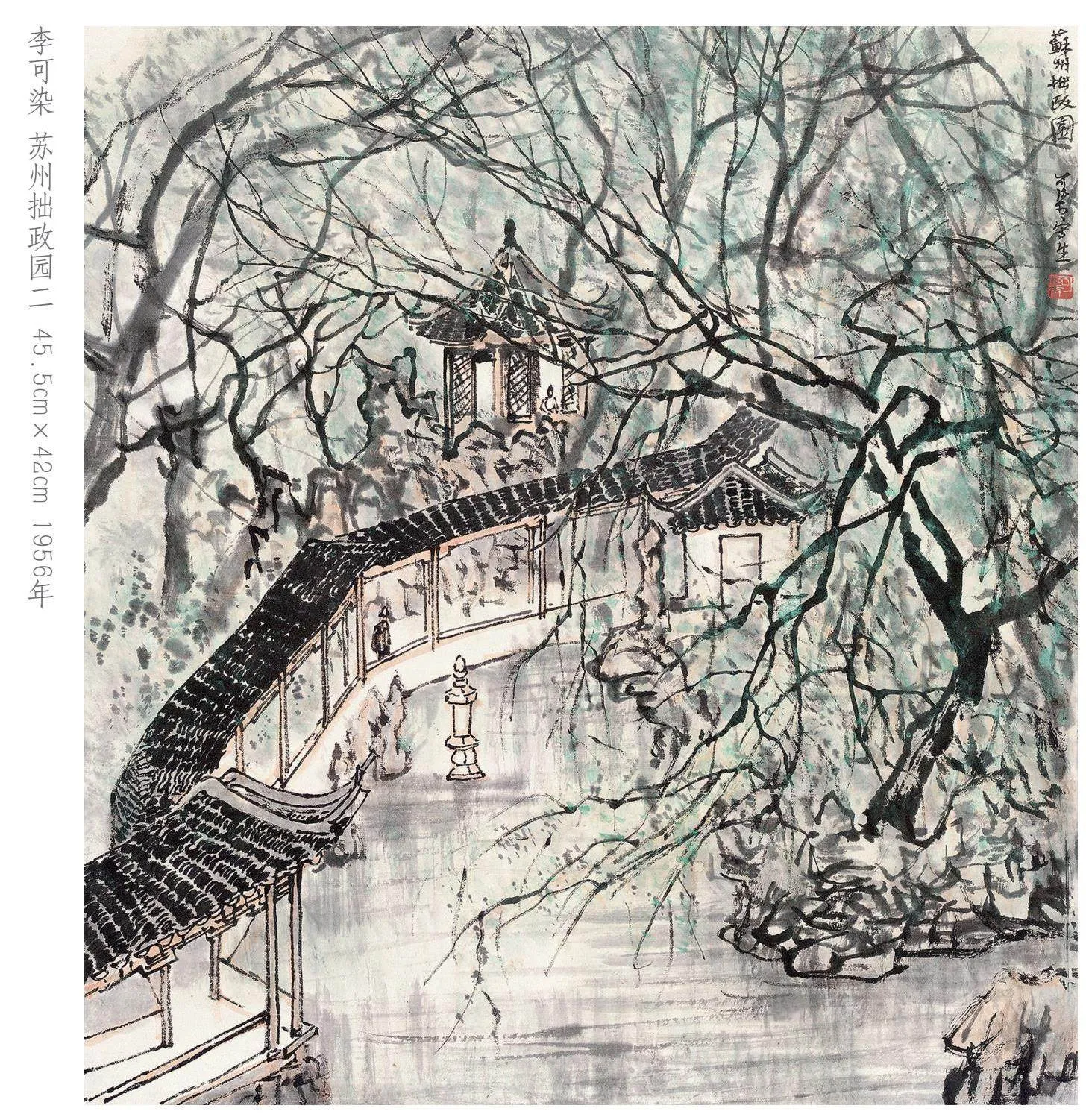

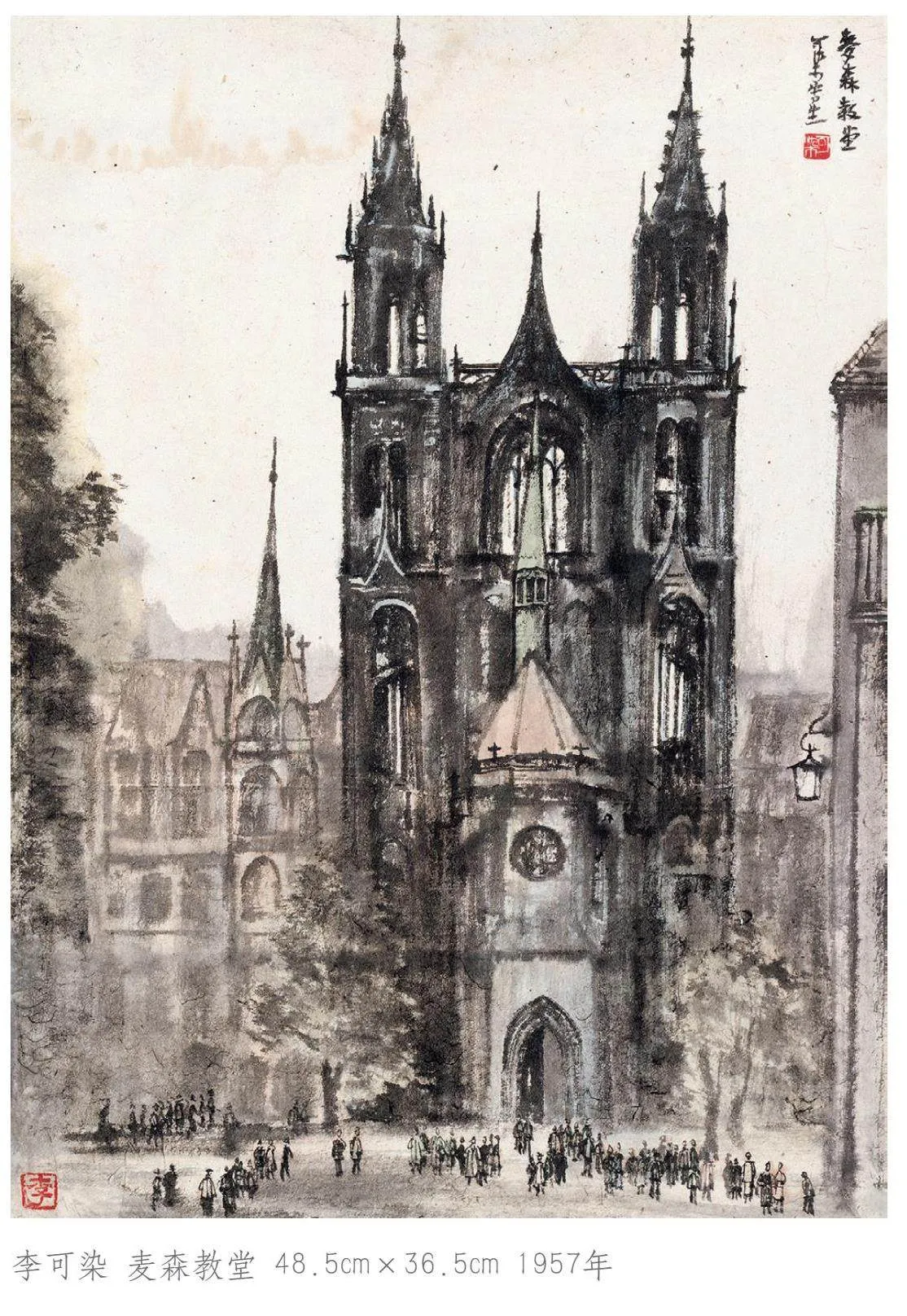

编前语:2024年恰逢李可染先生下江南写生七十周年,由中国美术家协会、中央美术学院、中国国家画院、李可染艺术基金会、北京画院联合主办的“雨亦奇——李可染写生七十周年纪念展”于3月29日在北京画院美术馆隆重开幕。展览作为北京画院“二十世纪中国美术大家系列展”的第63个项目,精心挑选了李可染1954年至1959年间的写生作品54件,及其各个时期的山水画代表作16件,共计70件作品,以此重现李可染的写生历程,向公众展示“李家山水”的艺术特色。

展览以李可染的写生经历为叙事主线,以时间和空间为坐标,以作品为载体,梳理并展示了李可染从“写生”到“创作”的演变过程。“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”。意境是山水画的灵魂,李可染以富有感染力的笔墨将诸多绘画元素与艺术语言统一,呈现出独特的笔情墨趣,画面色调光华照人,让常见之景也富有诗情画意。

中国画学会邀请多位专家学者针对此展以对话的形式举办了一场小型座谈会,以期通过这一展览为当代中国画创作提供参考。

主持人:许俊

参加座谈人员:田黎明、刘莹、李庚、丘挺、林容生、唐辉、张桐、大土三阳

许俊(中国画学会副会长):今天中国画学会针对北京画院展出的“雨亦奇——李可染写生七十周年纪念展”,在展馆会议室举办对话形式的小型研讨会。李可染先生的这些写生作品,是新中国成立以来的艺术经典,经过七十年的时间,这些作品依然闪耀着光芒,对中国美术今后的发展也会起到重要作用。特别是现在,我们倡导深入生活、走进大自然,山水画家去写生已是常事,所以,以“山水画写生”为话题应该能谈出一些新见解。我认为,在北京画院举办这个展览以及中国画学会在这里举办相关的研讨会,有特别的意义。在20世纪50年代初,处于北京的画家群体开风气之先,引发了新中国山水画写生运动的兴起。从1953年开始,北京的许多画家就深入生活去写生,同年8月,艾青先生就此现象曾在《文艺报》上发了一篇文章,强调“画山水必须画真山河”,对走进大自然的写生加以肯定。胡佩衡、吴镜汀、溥松窗等许多北京画家都参加了当时中国美协组织的北京画家到安徽黄山、浙江富春山一带的写生之旅,后来在黄山还开了一个写生座谈会,徐燕孙在当时的《美术》杂志上发专文《北京国画家山水写生活动》记述此事,参与写生的许多画家后来进入之后成立的北京中国画院,也就是现在的北京画院。北京画家对山水写生的认知与方式的异同在这里又一次交汇,意味深长。

李可染先生早在1950年《美术》杂志创刊号上发表了一篇题为《谈中国画的改造》的文章,中国画改造已成为一个重要议题。对于中国画而言,山水画写生现象的出现解决的是“画什么”的问题,而李可染先生的这些写生作品解答的不但是“画什么”同时还有“怎么画”的问题。李可染先生走在了最前沿。特别是他留下来的50年代几个阶段在不断探索中完成的写生作品,一直是新中国美术史上里程碑式的代表作,对中国画的发展起到了重要的作用。今天开这个研讨会,大家可以根据这个展览的主题发表自己的感受。

刘莹(李可染艺术基金会理事长):早在20世纪40年代,可染先生就提出“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”,明确了他要改革中国画的态度和决心。新中国成立初期,时代对画家提出了新的要求,可染先生以此时为支点,坚定地选择了以写生为路径,正确地在客观世界中寻找方向和灵感,将传统与自然深度融合,实现了中国画现代化的目标。可染先生创新的过程就是新中国成立以来,在新旧时代交替的状态下,传统文化和社会表现的需求、中西方文化的需求等等各种思潮交缠冲击,我想当时的情况一定很复杂,信息又不对称,他能够通过写生解决这些问题,可能也是时代的需要。

说到这次展览,今年是李可染先生开始写生七十周年,这次展出了70幅作品,其中有从1954年至1959年的54幅写生;还有16幅创作,其中两幅是40年代的作品,就是写生探索之前的;另外的14幅是从1959年至1989年这三十年间创作的,希望让大家看到这么一个历程。这里面也有李可染基金会工作的一个想法,因为现在新媒体的模式,它的特点是去中心化,信息流可以说是多渠道的。我们就思考,经典的文化在当下的新时代,我们应该以正面的方式、非常负责任的态度,发出我们的声音。这次展览是一个开始,我想今后基金会还会继续在北京画院的协助下一起做这个事情,请各位专家给我们提出建议,也给我们做顾问,谢谢大家。

李庚(李可染画院院长):我们国家的命运在转变时期,总会出现一些艺术家付出他们的努力、做出他们的贡献,为时代的艺术走向引领方向,其中也包括经常被中外学者提到的我的父亲李可染。他的艺术生涯跟中国绘画现代化的走向是联系在一起的。我们所认识的李可染,是与中国现代绘画的命运相交互、与当时的很多艺术家相沟通而产生出来的李可染。今天我是以家属的身份来谈一谈自己的父亲。

我父亲的一生,每一个时期都有几个往来非常密切的朋友,20世纪50年代初期,他是与张仃先生、罗铭先生一起探索,后来他和李斛先生同在一个小组探讨。所以从我父亲和这些画家的探讨可以看出,一个画家的成长是需要与同道、朋友互相交流沟通的。我年岁稍大一点的时候,父亲多次跟我提到他要跨界,他的跨界主要是跟诗人交往,如郭沫若、贺敬之等先生。他们讨论诗境,将诗的语言向绘画语言转换。住在北戴河的那段时间,他几乎每天都要跟贺敬之讨论至少两个小时,最长时五个小时。我偶然走进他的房间,听到他们除了谈诗,还谈戏曲。这是他50年代到60年代画境、语境发生变化的一个直接原因。

我有一封家书,父亲讲他从重庆到北京的心路历程。他说杭州艺专给他发聘书,同时北京艺专也给他发了聘书。杭州风景美,适合画山水画,也是他生活过的地方,他很想去,但是最终选择了去北京。理由有三条:第一,故宫在北京。故宫里边有画,要向古人学习。第二,齐白石先生、黄宾虹先生在北京,他想拜他们为师。第三,北平艺专由徐悲鸿先生主持,他在重庆时就与徐悲鸿先生相得甚欢。还有两个人对我父亲十分重要,一个就是邹佩珠,我的母亲。父亲的堂号用的是“有君堂”,他说是与竹共生,家里有一根竹子长出来,他非常高兴。其实还有另一个解释,就是有我的母亲,是表达“有你,才有我今天”这样一层意思。还有一个就是我的哥哥李小可,我小时候经常看见他们三人在一起讨论画上的问题。一个人的艺术成就确确实实和身边的人非常重要。今天说了父亲生活的一些细节,一些点滴,希望对大家的思考有所帮助。

田黎明(中国画学会会长):我看了可染先生写生展后,想从传统文化的角度谈一点自己粗浅的感想。展览主题叫“天人之合”,我觉得可染先生的写生非常明确地带着对中国画的改造,以中国画传承、出新为目标。可染先生在20世纪50年代提出跟张仃先生、罗铭先生写生,接着开始了长达八个月的写生。传统延续了千年的山水画,以可染先生50年代写生为节点,进入了新时代,同时对今天、对后世的山水画的传承和开拓产生了巨大和深远的影响。

在可染先生的写生中,我们看到了他的山水观,是把传统和现代的人文放在同一个理念当中来实践的,这是我观写生展的感触。中国文化特别强调一种整体观,我们讲“道”也好,讲“意”也好,实际上是跟人的生命、跟人类社会有关的。我觉得可染先生的写生中,就涵盖了这样的整体观。从他的每一幅写生中,我都能感觉到中国文化倡导的温柔敦厚、生生不息的人文理念。用董其昌的说法可以概括为:“画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机。”可染先生正是在写生的一切景和一切技法当中,把握自然、生命、时代和社会的生机。所以景物在可染先生的写生中始终如一地向着自然的和谐,以此来体现审美中的崇高、壮怀和自强不息。

我读可染先生的写生,感受到的是“一即一切,一切即一”。这是一句禅语,实际上它是有规律可循的,中国画强调的观察方法实际上是两种:一种是“比德观物”,是讲自然观与人德、人品的融合,有很多诗赋都是这样去作的,也是写意画最重要的观察方法。可染先生1956年写生的《杜甫草堂》,幽深的竹林,大片的重墨,表达都是以积墨的方式来把握,而近处的树林是用较浅淡的、温润的墨法来表现,也是两种笔墨的观照。这样的笔墨方式,重的也好,淡的也好,都是运用了比德观物的方式。还有一种是“寓物取象,缘物状情”,从诗词角度上看就是“赋、比、兴”,同时也是中国画非常重要的一种观察方式。我觉得可染先生把握到了这两种方式的内涵,才使写生和创作,充满了空灵、饱满、幻化、厚润、敦厚、苍润和淡泊的审美。

可染先生正是在传统和创造之间找到了自己的一种生命感知方式,这种感知方式是在写生中通过造型和笔墨来呈现的。中国画讲“内修”,我觉得首先是包含“和”的理念,即不同事物达到和谐的统一;另外还包含可染先生提出的“苦学派”的理念。关于“苦学派”,我感受到四个层面:第一个是“教”,“教之诲之”“学而不厌,诲人不倦”;第二个是“敬”,北宋学者程颐说,“涵养须用敬,进学则在致知”,朱熹集注曰“主一无适之谓敬”,就是对学问要有敬畏心,要专心;第三个是“慎”,慎独是讲内外合一、内外一致;第四是“诚”,以诚敬业。可染先生正是以诚的内修,达到了至高的、苦学的人文境界。我看到可染先生写生和创作的山水,能感受到他心中的一种怀抱、志向和憧憬,他把中国画里人文最美的东西,通过他的观照方式呈现出来,这种观照就是诚意所致。今天社会主义核心价值观里提出讲“诚信”,这个“诚”在传统文化里面起到一个很重要的核心支撑作用。所以我们中国画的技法、表达方式和程式都应该在真诚的体验中来生发。

我们在写生当中往往会拘泥于形的感觉,但可染先生是把形放到了文化当中来看待的,他把笔墨放到了千年的人文体验当中,对于今天该如何体验加以深入的思考并进行把握。可染先生讲到了“一个艺术家必须有直接经验(观察写生)、间接经验(学古人成就),创造乃直接经验与间接经验的发展”。这种人文的体验就是前面讲到的可染先生提出的“苦学”两个字。我们看可染先生的每一幅写生都是这么的严谨,他提出了“生活的观照”这样的课题,他的每一幅写生都能引发思考,而且能让我们从中感受到很多的人生和经历的感慨。但他并不是在画这些人生和经历,而是通过笔墨让你来意会人生、社会、时代和人文的生生不息的生命感。所以可染先生是在人文体验的内涵当中来把握中国画的内在规律,逐渐形成了他“其心寂然,光照天地,是诚之明也”的写生方式。

从可染先生的写生中,我们也感受到了他将画面的一切元素都放在天地、日月、四时和谐统一的人文体验里,可染先生的山水观是人文的一种象征。所以可染先生就形成了“天地与我并生,而万物与我为一”的写生语境。他就能够与大自然、与时代达到相通,也呈现了造型与笔墨以意象的方式与心理的相和。再有就是可染先生让笔墨写生与情感相通相和,在与自然之和中呈现了“物我合一”,呈现了“由技进道”的当下体验。可染先生在20世纪50年代的写生,是其彼时的体验,但是我们今天读先生的写生,仍然有当下体验的感觉。还有就是可染先生笔墨和心灵之和,呈现了“明心见性”,指向着传统文化提出的人、心、气达到一致的天地人和的境界。

今天看可染先生的写生,呈现的是穷究事物的理据,立定精神向自然通达,每一幅作品都内含了意在当下,形成了瞬间与永恒达到内外合一的笔墨精神与人格境界的一致。这是可染先生给今天的我们提供的最宝贵的精神财富。今天再读可染先生的写生,对于我们自己的创作和思考都提出了更多的课题。我们应该沿着继承可染先生的苦学精神的道路不断地努力前行。谢谢。

林容生(中国画学会副会长):毫无疑问李可染先生是我们当代山水画的一座高峰。我们这一代画家,绝大部分都受过他的影响或启发,从他的创作经验当中展开思考。

李可染先生开始写生是在20世纪50年代,是大家都觉得中国山水画必须要转型的时代转折点,但更重要的是“画什么”的问题。我们在古典山水画当中看不到实景写生,尤其是宋元以后崇尚文人山水,崇尚笔墨的情境表现,可能古人在创作的时候更注重创作的过程,或者是把绘画的过程作为一个陶冶心灵、变化气质的过程。新时代的创作给我们提出了一个新的课题:除面对传统以外,如何去面对生活。而通过写生,在写生的作品里呈现自然,我觉得正是李可染先生对现代中国画转型所做的非常有意义的实践和巨大贡献。当代中国画的创作跟传统绘画最大的差别就是我们把大自然的生命、生机、活力带到了作品里面。

我们今天经常讨论写生跟创作之间的互动关系,我觉得写生是某种形态的创作。我们把写生归入创作过程的话,在选择写生对象的时候,实际上就包含有画者对对象的认识或者对对象的情感。李可染先生说“为祖国河山立传”,这是古人没有提出过的,也没有这样的主题表现。在有了这种立意和想法以后,可染先生才会去那么多的地方、画那么多不同的祖国山河。可见他在写生时本身就是有创作思想的。至于从写生到创作的转化,应该是笔墨提炼和心性表达的过程。可染先生在创作中的笔墨更个性化、更沉重,线条与写生的线条完全不一样,造型也会省略掉一些细节。这一方面可以说是形式化的提炼,转换为具有他个人风格的语言方式;另一方面在这个过程当中,他把服从于自然的笔墨,转化为源于内心的笔墨,把写生的景物转换成他内心对生活的理解、对中国画意境的表达。对于我们来说,只要我们的创作还是建立在生活基础之上,画具体的对象,实际上都还是会有这么一个过程。李可染先生还有一个对笔墨语言形式表现的很重要的探索,我们会发现从写生到创作,他不是简单地把写生拿出来,后面还有一个进行升华的过程,所以我觉得这个是对绘画实践非常有启发的。

我们学习传统绘画的时候,它是非常符号化、程式化的,但是在可染先生的写生中很少看到程式化的东西。比如他画的树,有他自己的表现方法,完全源于自然,既忠实于对象的生动变化,又有自己的笔墨表达方式。观看李可染先生的写生,你感觉不到是那个年代的东西,因为他真的是深入自然了,所以你感觉它们还是非常鲜活,甚至有当代的感觉。

丘挺(中央美术学院教授、中国画学院院长):20世纪50年代,整个中国政治文化处于民族保守主义这样的一个大背景下,从1954年到20世纪60年代,李可染先生几次写生形成了其个人艺术探索历程中很核心的一个阶段。他的这个阶段是很有针对性的。

可染先生在1954到1956年这一时段,可以说给那个时代带来了一种新的风景。我想这种新的风景跟可染先生自身对中国画的深刻思考和针对当时中国画的一些问题,包括他更早时期发表的文章所讨论到的问题是密切相关的。在可染先生写生之后,我们可以看到,北京的古一舟、吴镜汀,包括江苏的傅抱石、钱松喦,也包括上海的朱屺瞻,当然还有长安画派的赵望云、石鲁,都纷纷组织写生活动,兴起了改革中国画写生的高潮。中国画的创作面貌也产生了相当显著的改变。

可染先生以写生来赓续中国画的这套理念,也传达出中国山水画的一个很核心的问题,就是对自然造化的体认和表现的深度。说到对于中国山水精神“师古人、师造化、师心”的理解,形成在不断流变的过程中,对造化体会个人化的理解和驾驭,从而形成个人的叙事。可染先生毫无疑问给我们这个时代提供了一个有着丰富内涵的案例。可染先生也有很多讨论写生、讨论笔墨、讨论造境的文字,有很多通幽入微的见解。从具体的笔墨方法、观看方式到笔墨造境,他有一套非常系统的画学理念。当然更核心的是他发扬了黄宾虹先生的五笔七墨,尤其是在用墨、用水这种中国画本身的笔墨理法的研究和表达上。可染先生说“可贵者胆”,要打进去、打出来;黄宾虹先生是“理法为巩固精神之本,以情意为运行精神之用,以气力为变通精神之权”。这种笔墨的理法、情意、气力、才情和胆魄,我想就是呈现李可染先生在时代变革这样一个特殊的语境下,一方面他早期在20世纪30年代经历了现代主义运动,同时又接受和参与左联的艺术实践,同时他也是主张中西融合的徐悲鸿、林风眠先生们的接续者,又是主张传统出新“与古为新”的道统思想的齐白石、黄宾虹先生们的接续者。我是用“行动之师”来描述可染先生的探索路径的。

除此之外,在当下这样一个图像观念先行的时代,一种内修的、苦行僧式的观看和探究是今天非常重要的一些精神财富,而我们恰恰是缺少这种恒常绵长的观看和表达,缺乏对于流变不居,对社会人文深入挖掘的语境,我想在这些方面,李可染先生都是我们学习探究的榜样。

唐辉(中国画学会副会长):可染先生的艺术,我觉得首先是建立在“东方既白”这样的文化理念上的。他觉得东方艺术是可以跟西方艺术比肩的,是不输西方艺术的。在20世纪50年代普遍看低中国传统的氛围下,可染先生是站在更高的高度上去看传统的,他对传统十分尊重。可染先生谈改造中国画,实际上他可能更想说的是中国画的发展。可染先生可以说是中西绘画的集大成者,他的作品中包含了一种世界性的艺术语言。可染先生还使中国画别开生面。我们看清代龚贤的画,“黑龚”也黑,可是也没到可染先生那么黑,而且龚贤的画里只有黑、白,有些许光感,但没有色。可染先生在传统的笔、墨、水上增加了形、光、色。从可染先生的学术历程来讲,是从程式化发展到写生化,再发展到个性化。写生是中国画创作的一种手段,我觉得从中国画的创作规律来讲,写生只是对物象的物理研究,是走进自然的一个阶段,而不是最终要达成的结果。所以我们在研究可染先生的写生时,可能需要更多地去研究他的创作规律。

还有一点就是可染先生的品格。他不是一个以画画为职业的画匠,他是有雄心壮志的,他画山水是为祖国山河立传。他去画一个景,绝不仅仅是要呈现这个景的面貌,而是要通过这个景看到祖国新时代的变化。在中国画嬗变的过程当中,可染先生主动拥抱社会、拥抱革新、拥抱时代。20世纪五六十年代,很多老山水画家,画的是旧山水,在山头上画个烟囱加辆汽车,实际上他们是被动的,不接受时代的变化。可染先生知道时代变化了,艺术也要随之变化。

可染先生还一直研究传统跟创造、跟造化之间的关联。很多艺术家在实践时也有思考,但没有他这么明确的。所以可染先生才提出来“可贵者胆,所要者魂”。可染先生为人很谦和敦厚,可是内心很澎湃,他要“用最大的功力打进去,最大的勇气打出来”,而且他也真的实践了。可染先生的所有艺术,包括他的画论、画语录,我们都没有太深刻认真地去琢磨,很多很经典的话都是可染先生人生的写照、艺术的写照,所以今天看到的可染先生的这样一大批写生,我们站在他的画前只有感动,我们应该去学习、去研究,不断地为中国画未来的发展贡献各自的力量。

张桐(中国画学会副会长):李可染先生从1942年到1947年用了五年时间,一头扎进石涛和八大的作品中,一直在传统里徘徊,临摹。大家可能都忽视了他这五年对传统的研究,他后来对黄宾虹的师承、对齐白石的学习,这五年的研究阶段相当重要。

李可染从黄宾虹处得到了积墨法,但是他没有掉到黄宾虹的笔墨窠臼里面,黄宾虹是在离乱当中求层次,而他是在秩序当中求深厚。可染先生用了一种单纯的画法,但又要在单纯中求丰富,于是就用重复性用笔、层层积厚的办法,解决了这个问题。李可染的绘画中经常有些泼墨的笔法,我们经过解构研究会发现,这是从齐白石那里学到的;更重要的是李可染构图的外框,和齐白石的格局是相似的。还有他从黄宾虹、齐白石那里学到了书法用笔,他没有去颠覆书与画的关系,他是用“酱当体”进行转换,依然是引书入画,但这个书是酱当体,来和他的绘画作协调,极其的智慧。

他吸收运用西画元素的时候也很智慧。他的绘画没有过多的皴法,他用书法的笔触消解了皴法,以书法的用笔代替了传统的皴法铺叠,更加大张旗鼓地以书法性维持了作品内在的审美性和丰富性。他还解决了另外一个问题:透视。这往往是最难解决的。在中国画中,透视性太强会有太多的立体凹凸,会起一个个“大包”,我们看龚贤的绘画就能了解。龚贤的绘画在积墨当中把山挤成一个一个的包,他解决不了透视问题,中国绘画总体上还要二维半关系。可染先生的作品基本上都是没有灭点,而且有些地方透视突然间就转折了,比如说一个村庄的透视线,到了远处一个突然转折,透视就被消解了。他的作品不是全息素描式的透视,而是需要的时候有,不需要的时候没有,特别是远处灭点的解决非常高妙,不让你有透视的要求,视线就能回到他平面的笔墨当中。而且可染先生还为了画面的平面性,将画面题满字。本来在传统绘画中,留白一般是不灭掉的,但是他用长题去压住边角,题跋的地方和它对应的地面形成一个平面。画面中又有立体空间,但是又不用素描夺掉中国画笔墨的单纯性和单独的审美性。他用他的意匠牢牢地把画面平面化控制住。还有就是他的画面中逆光必须要和明暗交界线相调和,我们看到他的明暗交界线并不是一条线,而是个大块面,这和自然界的逆光正好吻合在一起,在这里面笔墨氤氲多么重都能承载,他的画黑,黑在哪儿?就在加宽明暗交界线中,加宽之后它就不是那么立体,同时减弱反光,这样的话他始终是在平面当中求笔墨。也就是说一方面减弱西画的三维关系,一方面加强中国画的平面空间塑造。

还有就是他的写生和他的创作不一样。虽然他在写生的时候也不会拘泥于所面对的现实景物,但在形上基本上是吻合的,特别在气息上,画哪里就有哪里的气息。但在创作上,他的画面就没有写生感了,而是创作和自己的写心的部分了。看上去他是两分的,实际上这个两分是米和酒的关系:写生相当于米,创作相当于酒,它们在形态上不一样,但内在是完全合一的,这个是当下很多画家没有注意到的。

李可染先生从传统到现代的转换,实际上是披肝沥胆,以大智慧和大勇气去解决的。他每一步都会面临一些问题,每走一步都可能掉进“陷阱”,但可染先生心中是有数的,他是有自信的,他把每一个现实当中的东西都进行转换,转成了符号化的定式,他可以随机地运用,而且感觉特别的鲜活。所以李可染先生的可贵之处在哪儿?他知道他的绘画要解决新笔墨问题,这是他在题跋中已经明确地写出来的。

下一步我希望有更多年轻的理论家来研究李可染先生。

大土三阳(中国艺术研究院中国画院研究员):有幸见到可染先生这么多的写生作品,从根本上说,李可染先生是中国传统文化传承和发展的集大成者。因为我自己是画山水画的,从年轻时候就特别喜欢李可染先生的画,对李可染先生虽然谈不上研究,但也花了几十年的工夫不断学习。

中国画,尤其中国山水画最讲究的是境界和格调,这是由中国画的精神决定的;其次是中国画的笔墨和表现的方法乃至技法。我觉得从李可染先生的写生作品中,包括他传世的这些创作中,都明显感觉到他在这两方面的巨大成就。李可染先生主要立足于对自然物象的细致观察和表现,很精准地使用了中国绘画的黑、白、点、线,包括笔墨之间的关系。从李可染的画面中明显感觉到的是他的山水表现,包括树木的表现,受到汉画像石的影响,这些枝条的穿插,完完全全有中国传统绘画的一种精神影响。我觉得他这批写生作品的可贵之处不仅仅在于对传统的继承和发展上,更在于他追求的是一种中国画最根本的独特个性和笔墨语言的创造,也就是他一直提出来的对中国画的改造,这是他很了不起的一个方面。