津门蔡氏贡掸 演绎百年传奇

“凛凛威风抖锦毛,中堂迥立扮尊高。”这句诗描述的是过去的大户人家,讲究在屋里放上鸡毛掸子辟邪招财。说起鸡毛掸子大家并不会陌生,从古至今,一直是中国人掸灰除尘的必备传统物品,因“鸡”和“吉”同音,鸡毛掸插在瓶子里寓意“平(瓶)安吉(鸡)祥”,给鸡毛掸子的实用价值之外又赋予了一定的文化意义。然而随着时代发展,这种老物件渐已淡出了人们的视线,难能可贵的是,天津蔡氏一门五代人,百年守护祖传贡掸技艺,从曾经的皇家贡品,到后来的百姓家用,再到如今的精美艺术品,坚持在传承基础上不断发展,使其成为行业翘楚,焕发新生。

“墨龙”“火驹”携“玉兔”

天津古文化街,位于天津市南开区东北角东门外的海河西岸,这是一条充满历史底蕴与文化韵味的街道。步入其间,处处都是被岁月打磨过的痕迹,仿佛走进时光的隧道,穿越回那个古老的天津卫。街道两旁,青砖灰瓦石板路,古色古香的建筑与传统的店铺交相辉映,地道的津味美食狗不理包子、耳朵眼炸糕、煎饼果子、老翟药糖味道飘香,特色的津味说唱相声、评书、大鼓余音绕梁,多彩的津味手工艺品泥人张、乐器张、津门贡掸、杨柳青年画等琳琅满目,津味文化的集中展示让这里的每一处都充满了生活的气息,市井文化中弥漫着浓浓的“中国味、天津味、文化味、古韵味”,游客们从中感受到的是这座城市的独特魅力。

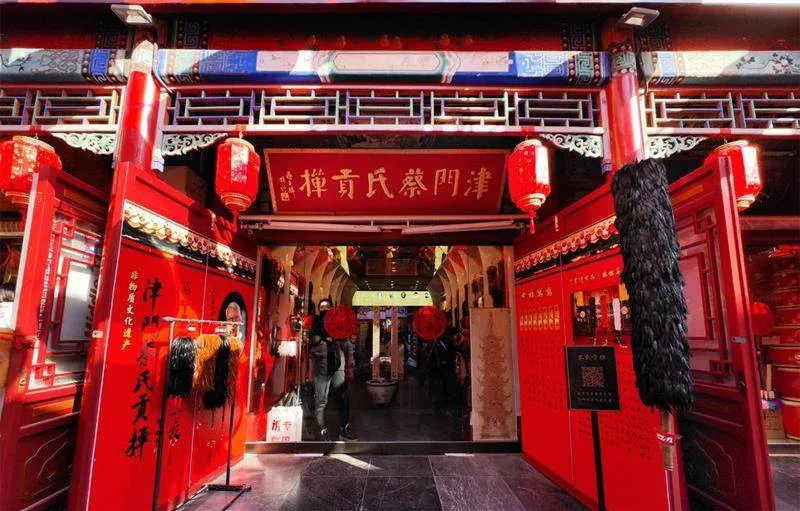

“津门蔡氏贡掸”天津特色的贡掸专卖店,位居古文化街核心区域,门前一把立着的近两米高的鸡毛掸子就是活招牌,步入古色古香的店内,宛若走进奇幻世界,两边鳞次栉比地排列着一把把长短不一、颜色各异的鸡毛掸子,让人看得眼花缭乱,目不暇接,每一把都制作精美,散发着淡淡的檀香味。店主人蔡氏贡掸第四代传承人蔡成浩,虽已七十有余,却是鹤发童颜,精神炯炯,他热情地给进店的游客们介绍贡掸的历史、特色以及制作技艺,好奇的游客们听得如痴如醉。店铺里,陈列着关于“蔡氏贡掸”的史料和照片,记录了“蔡氏贡掸”的历史和传承,也记录了这项技艺的发展和创新。蔡老先生介绍,蔡氏贡掸历史可以追溯到清朝时期,它曾作为贡品专供皇室使用,因此得名“贡掸”。1884年10月慈禧50岁生日时,蔡家专门扎制99把上等贡掸以贺大寿,得到了慈禧的嘉奖。真想不到,小小的掸子,竟然这么传奇,“津门蔡氏贡掸”不仅是天津市级的非物质文化遗产,还是天津的城市名片与标志性特产。

蔡成浩拿出了镇店之宝,一把名为“墨龙”的掸子,通体黑中发亮的掸子,正如它的名字“墨龙”那样,散发出黝黑的光泽且动感十足。“这掸子太漂亮了,简直就是艺术品!”店里的访客络绎不绝,看了“墨龙”,又对不同颜色的贡掸充满好奇,蔡老先生也逐个为游客详细介绍,原来每只掸子都有别致的雅号,黑色的叫“墨龙”,王者风范豪门贵族,表辟邪镇宅,平安吉祥;白色的叫“玉兔”,高贵纯洁洁白雅致,喻爱情甜蜜,健康美丽;红色的叫“火驹”,红红火火喜事连连,暗示招财进宝,财源滚滚;黄色的叫“金凤”,杂色的叫“彩凤”,把把都有名,件件都有意,因为有了这样的雅号,这日常生活中的“小物件”也有了灵魂与个性,不仅是装饰品,更是艺术品。

“平(瓶)安吉(鸡)祥”“凑掸(胆)子”

“把掸子当做艺术品来做”,蔡氏贡掸以用料考究、制作精良在同行业里“鹤立鸡群”,当然价格也超群出众,普通款价格成百上千,精品款甚至上万,最贵的能达到三十万,京城收藏名家、观复博物馆的馆长马未都就曾收藏了一把五万元的蔡氏贡掸。然而,听蔡老先生说他掸子的选料过程后,就能理解个中缘由,真可谓是用心良苦。蔡氏贡掸所用的毛,根根讲究,取毛的鸡必须是在慢洼野地和大山中放养,一般养鸡行业里的公鸡鸡龄只有3年,但蔡氏贡掸要选用4岁鸡龄的鸡毛,这样的毛更长,做出来的掸子也更漂亮。其次必须要用“活”鸡毛,蔡家祖传取鸡毛的方法有着“鸡毛打三把毛”的绝活,也就是在杀鸡放血后的二三十秒内拔取鸡毛,这样的毛簌簌颤动,光亮灵动,就像还长在鸡身上一样,而“三把毛”指的是公鸡尾部、颈根部和翅膀上方的毛,每只鸡只有很少的毛能用,因此制作一把小掸子,至少需要几十只鸡。而极品贡掸所用的原料就更加考究,每只四岁成年公鸡身上可选羽毛不超过十根,一把掸子约用8000根这样的羽毛,大约在1000只公鸡中进行筛选,而且这种公鸡要上百只鸡中才能有一只达到要求,这样制作出来的鸡毛掸,怎能不成为稀罕物?

细观蔡氏贡掸店内的各式掸子,和印象中扫灰除尘的掸子大相径庭,色泽鲜亮、制作精良,羽毛附在藤杆上,就如同长在活鸡身上一样,灵气十足,宛若“行走的鸡毛掸子”。这让人想起了古代大户人家的陈设,温润光滑的大瓷器花瓶中,赫然插着一把鸡毛掸子,为整个房间增添了浓浓的文化气息。蔡成浩说,除了寓意“平(瓶)安吉(鸡)祥”,掸子在民间讲究还很多。有句俗话叫“攒鸡毛,凑掸(胆)子”,这句话亦真亦假,有调侃的味道,但是在天津按照婚俗老例儿,嫁女儿鸡毛掸子是的必备陪嫁物品,借谐音“胆子”给姑娘壮胆,到婆家不受气,也寓意执掌家法,把家庭打扫得干干净净,婚后生活幸福。普通人家,每逢春节的时候,也会在家里摆放鸡毛掸子,寓意着把一切晦气、不吉利的东西都扫除干净。这些习俗都是中国传统文化中追求美好、和谐、幸福的一种体现。

说到自己扎制的掸子受欢迎,蔡老先生满面笑容话如泉涌,脸上洋溢着兴奋的神情,“这掸子吧,除了有避邪镇宅的作用,还是古典家具、名贵字画必备的除尘用具。” 传统的字画是没有镜框修饰的,极易沾上灰尘,最适合用掸子来除尘。而古典家具,雕花部位难免坑坑洼洼,若是拿布去擦,天长日久,无疑是一种损坏,要是每天用鸡毛掸子抚过一遍,不会留下任何划痕,掸子本身的油性还会附着在家具上,产生特有的光泽和包浆,对家具而言,无异于锦上添花。

一气呵成亮绝活

看蔡成浩绑掸子,仿佛在欣赏一幅百年津门民俗的风情画,宝刀不老的老先生,身旁的桌子上是分好的鸡毛,一根一米多长的藤杆夹在腋下,一捆缠绕多圈的线绳压在座下。

贡掸的绑扎有什么独门诀窍?

蔡成浩说,除了材料讲究之外,祖传的秘方和手艺也是蔡氏贡掸独有的。鸡毛要经过由多味中药配成的药水高温消毒,有硼砂有明矾,还有几种中草药,拿水洗完以后晾干,然后上锅高温蒸,“这一步非常重要,这样才能让掸子去除异味还防虫”。处理完的鸡毛还需要进一步挑选,不是肩毛先挑出来,因为这些毛不够硬不美观,同时还要挑出那些扭曲、过宽或过窄的毛。接下来,是“提毛”,就是把那些长短不一的鸡毛分开,长的放在上面,短的放在下面,筛选出精品毛排列成把。

材料处理好之后,进入关键步骤——绑掸子。

“绑的手法,是我们这项非遗技艺的核心技术。我做的贡掸,多年使用即使是杆折了毛也不散,靠的就是独到的手法。” 蔡成浩说,绑掸子是门手艺活儿,必须先在藤条较细的一头,用刀劈开一个口子,把棉线卡紧,再在藤条的顶端放一个“蔡”字铜帽,用棉线缠绕两圈固定,然后取三十根左右的长鸡毛,整理一下,用右手大拇指按在掸子杆上,左手转动掸子杆,用棉线均匀地把鸡毛固定在掸子杆上。一圈又一圈,一手拉线绳一手续鸡手,随着麻利的动作,一条“墨龙”逐渐羽翼丰盈。

更考验人的是蔡氏贡掸无论多大多长,都要一口气完成。绑毛时需用很大的力气拉绳,掸子绑不完,拉绳的手不能松,这样掸子才能做到宁折不散,相当考验臂力和腕力了。令人难以想象的是蔡成浩老先生古稀之年依然宝刀不老,“您看,这把一米多长的掸子就是一气呵成的!”如此大的掸子一个人要一口气绑完,得耗费一整天时间,其间还不能吃不能喝,真是不简单! 再看绑扎完成的掸子,鸡毛的尖端和藤杆平行,根部和藤杆垂直,乍一看,就像长在鸡脖子上一样。一把鸡毛掸子从取毛到成型,要经过分拣、消毒、绑毛等18道手工工序,而这种在时光里打磨出的老手艺,早已蕴含着老匠人的功夫在里头。

百年贡掸得新生

一把贡掸传百年,说起蔡氏贡掸手艺的起源与传承,忆起祖辈的创业不易和曾经的辉煌,想起自己多年做掸子经历的坎坷,蔡成浩感慨万千。

蔡氏祖籍河北,由于连年荒旱流落至北京八大处的西黄村,在皇姑寺旁的一个小院里以做鸡毛掸子为生。那时一般的掸子都不太结实,用久了还会经常掉毛,而且也不是很美观。蔡锡九从小心灵手巧,发现这个问题后,开始研究起一种新的制掸工艺,使掸子不仅结实耐用,还非常美观,渐渐地凭一手扎掸子的好手艺在北京城名噪一时。当时一把掸子价值数百两白银,京津达官显贵争相购买引以为荣。因为扎出的鸡毛掸子好看,与众不同,被皇姑寺引荐到宫中,还设立了专事进贡的皇姑寺掸子作坊。然而,天有不测风云,到了民国后期,由于局势动乱,贡掸已少有人问津,蔡梦岭、蔡文彤父子带领全家无奈迁往天津,居住在天津的军阀曹锟、吴佩孚,天津著名书法家华世奎,戏曲名家马连良先生等都曾专门定制蔡家的掸子,蔡氏贡掸就此在天津卫扎下了根。

自清代蔡氏制掸技艺成型,经蔡锡九、蔡梦岭、蔡文彤三代的不懈努力逐渐发展成熟。到蔡成浩已是第四代,他出生于1949年,13岁时开始跟随父亲蔡文彤学习制掸手艺,16岁就熟练掌握每个步骤。1955年公私合营后,蔡家人陆续进工厂上班,扎掸手艺逐渐式微。蔡成浩迫不得已放弃了这门背负家族全部心血的手艺,上世纪八十年代遇到了下岗潮,蔡成浩无奈做起了生意,然而先后几次的生意失败,给了他沉重的打击。2003年底,老伴去买年货顺便去杂货店捡点鸡毛回家逗猫,看到有人拿着掸子从面前走过,随意问了一嘴,让她惊奇的是:“一把掸子竟然卖38元钱!”听了老伴念叨,蔡成浩心里一动,自己是贡掸的嫡系传人,干脆再试试扎掸子吧。

蔡成浩清楚记得,2004年大年初六,他和儿子蔡雪滨带着几乎全部家当的7000块钱,奔赴河南最大的羽毛集散市场采购原料。回到天津后,30多年没扎过掸子的他,凭着少时的记忆,摸索着制作出第一批掸子。工序多,材料成本高,人工耗时多,所以卖价不便宜,不论放在土产店、汽车用品店,还是自由市场,销量都不太理想。因此,踌躇满志的蔡老再次受到打击。2004年10月,蔡成浩拉着一车掸子来到天津沈阳道古物市场碰碰运气,没想到两个小时内,一车掸子一抢而空。收藏界的认可,让蔡氏贡掸一炮打响。

文化品位放异彩

蔡氏贡掸的名气越来越大,不久后的2005年,一部是潘虹、寇世勋主演、描写扎掸艺人传奇人生的电视连续剧《行走的鸡毛掸子》慕名找到蔡家采购道具,剧组的70多把掸子均出于蔡成浩之手。该剧不但剧情牵动人心,剧中突出表现的“墨龙”“玉兔”“火驹”和“红光宝掸”做工精细,堪称艺术品的鸡毛掸子也让观众大开眼界。

热播剧让蔡氏贡掸重新走进人们的视野,声名再度鹊起,销路越来越旺。此时的蔡成浩不由得感叹,正是祖传家训“可以不干,但不可以不会”。让他在人生处于低谷时期,重新找到前行的方向。靠着祖传的手艺,他逐渐摆脱了生活的困境。

如今蔡氏贡掸技艺已传至蔡成浩儿子蔡雪滨和女儿蔡红英手中,他们注册了商标,申请了专利,2006年蔡雪滨还将蔡氏贡掸带回了曾经辉煌的地方北京开设了门店,蔡红英也于2007年底在天津古文化街帮父母开设了第一家“津门蔡氏贡掸”专卖店后,又在曹庄花卉市场与长虹公园等地开出了多家专卖店。

“把蔡家鸡毛掸子做出文化品位,使之能够尽显主人的文化艺术修养,让人们把它当作工艺品来收藏。”蔡成浩与儿子蔡雪滨开始将掸子由日用品朝着艺术品的方向改变,蔡雪滨从小跟随名家学习书画,毕业于天津美术学院工艺系,思路更加开阔,他大胆的用美术设计去提升蔡氏贡掸的装饰美感和产品价值。全新的蔡氏贡掸,在原有的基础上,完善和创新了掸子的手柄,用了昂贵的紫檀木,并仿照明式家具的造型和清朝盛世的龙纹、八宝、暗八仙等图案雕花,并增加玉佩、中国结等装饰元素。同时为掸子搭配装饰陈列架,由专事故宫家具修复的老艺人按照传统工艺精心制作而成,让掸子的工艺美得到更好的展示,全方位的配套设计与创新,使得整把掸子更加大气美观,可谓寓实用性、观赏性、艺术性于一体,更显大气美观,雍容华贵。

“从过去官宦人家祈求吉祥的饰品,到如今装点百姓家居,掸子的文化内涵已被越来越多的人所接受。” 随着人们生活水平和欣赏水平的提高,工艺品市场的需求越来越大,国内的许多商家,对民俗文物也有了“感觉”,蔡氏工艺贡掸日渐走俏。

一柄小小的鸡毛掸子,从辉煌到失落、从复苏到发展,欣逢盛世,再放异彩。蔡成浩回首蔡氏贡掸的发展历程,直言赶上了今天的好时代,中国传统文化的复兴,文旅产业的快速发展,让蔡成浩对未来充满信心。“从清咸丰年间到现在是一百二十多年,精湛的手艺来之不易,一定要把它传承下去,成为天津市的一张名片。”