乔治·克拉姆《大宇宙》第一卷NO.7音乐赏析

摘 要:乔治·克拉姆的创作风格主要分为三个时期,他的早期创作受到巴托克等人的影响,本文要分析的《大宇宙》NO.7以及《大宇宙》整篇是克拉姆音乐写作生涯成熟的体现。在这部作品中,乔治·克拉姆根据黄道十二宫创作了十二首钢琴作品,我们可以看到克拉姆运用的新的演奏法,新的音响效果,特别是那独特的记谱法。通过对乔治·克拉姆的《大宇宙》第一卷中的第七首进行音乐分析,以求探寻乔治·克拉姆的创作思想和创作技巧,同时也对我们理解20世纪音乐的继承与发展有很大的帮助。

关键词:乔治·克拉姆;大宇宙;20世纪音乐;音乐分析

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:2096-7357(2024)27-00-03

一、研究背景与分析框架

乔治·克拉姆(George Crumb),1929年10月24日出生于美国西弗吉尼亚州查尔斯顿,是继艾夫斯、考威尔、凯奇等作曲家之后对现代音乐产生深远影响的人物,也是20世纪影响力巨大的先锋派作曲家。克拉姆于1959年至1965年在科罗拉多大学和宾夕法尼亚大学教学,并进行音乐创作。他的作品多集中在20世纪后半叶,《大宇宙》系列是其创作高峰,作品在音乐题材、音高、节奏、传统乐器改造及记谱方式上展示了独特风格。

本文主要针对克拉姆《大宇宙》第一卷中的第七首作品进行研究,分析框架涵盖多个音乐元素,包括曲式结构、调性、和声、节奏、音高材料、演奏法、音色和音响等。具体而言,笔者将通过曲式结构的层次划分展现作品的整体架构;在调性与和声方面,分析克拉姆如何运用和声色彩丰富表现力;节奏分析则着重于节奏形态的变化对音乐情绪的塑造。音高材料的分析着重于其创新组合,演奏法则聚焦克拉姆独特的钢琴技巧。通过这些系统性解析,揭示克拉姆在音色与音响设计上的独特风格,加深对20世纪音乐语言的理解。

笔者将通过翻阅书籍,结合已有的研究资源,查阅有关文献资料,结合音像资料与实际谱例进行音乐分析,得出观点并细致阐述,以完成一份完整的音乐分析报告。

二、《大宇宙》第一卷

《大宇宙》的音色实验和记谱法在20世纪音乐史中具有重要地位。乔治·克拉姆的《大宇宙》系列共四卷,创作于1972年至1979年间,代表了克拉姆在钢琴音乐技法创新的巅峰。他结合传统技巧、常规表达方式和自创的特殊手法,赋予钢琴全新的音响效果,呈现出独特的声音层次与质感[1]。

《大宇宙》第一卷完成于1972年,由十二首短小精悍的乐曲组成,每首乐曲分别对应黄道十二宫的十二个星座。这一设计在音乐与占星术之间建立了联系,增强了作品的象征意义。许多学者认为,该作品是向匈牙利作曲家巴托克的致敬,因为巴托克也创作了一套名为《小宇宙》的钢琴小品集,旨在展现宇宙的音乐意涵。也有人认为,《大宇宙》系列的二十四首作品可能暗含了对德彪西的敬意,因德彪西的两卷《前奏曲》作品恰好也是二十四首,从而在作品数量和形式上达成某种呼应。

在对《大宇宙》第一卷的整体结构进行考察时,笔者发现十二首作品可以分为三个部分,每个部分由四首乐曲组成。这四首作品以连续的方式进行,形成一个相互呼应的整体。而每部分的最后一首乐曲,克拉姆都用了特殊的且带有象征寓意的方式记谱。

在分析《大宇宙》第一卷中的第七首作品前,有必要了解该卷的整体设计理念及其突出特点,有助于更好地把握其创作意图和音乐表达的深层含义。

三、隐形音乐(为艾奥里安竖琴而作)的整体分析

在前文提到,《大宇宙》第一卷中每首作品都对应黄道十二宫的一个星座。这些星座的特质赋予了每首乐曲独特的象征意义。克拉姆用这十二星座各自的特质,结合相关物品或形象为乐曲命名,以强化作品的意象表达。

本篇分析的第七首乐曲对应的星座是天秤座,其象征物为艾奥里安竖琴(Aeolian Harp),这是一种依靠风力共鸣的乐器,源自希腊神话中风神艾俄勒斯的传说,流行于16世纪末。这种乐器的自然共鸣特性与天秤座的平衡性格不谋而合,赋予乐曲一种轻柔、神秘而空灵的音响氛围,使之在音乐表达上呈现出如风般流动的隐秘质感[2]。

本首作品的结构可分为三个主要部分,整体呈现出清晰的三段式结构:呈示段、展开段和再现段。

呈示段,可细致地划分为a、b两大句,在段尾结束处,还有一个小补充。

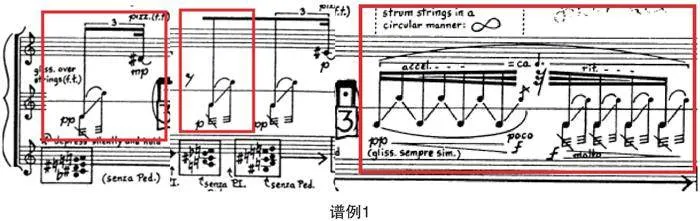

通过分析,笔者发现在整个呈示段中,就已经包含了整首乐曲的一切材料。本曲全篇运用了大量的滑奏音型和用“哑音”方式演奏的音块。而全曲中所出现的所有滑音音型通过整理总结,可划分为三种类型(见谱例1)。

第一种滑奏音型是由滑奏琴弦和拨奏琴弦这两种奏法共同组成的三连音音型,包含两个发音点,分别为两个十六分音符和一个十六分音符。第一个发音点通过滑奏在琴弦上产生,营造连贯滑动的音效;第二个发音点由拨奏完成,增加了音色清晰度和音响多样性。

第二种滑奏音型在钢琴琴弦上使用了“∞”形来回滑奏和向上滑奏两种手法。这种往复滑动的“∞”形滑奏使音色呈现出柔和且持续的波动效果,与单向向上的滑奏相结合,形成一种向上延展的动势。

第三种滑奏音型采用单向向上的滑奏方式。在这一音型中,演奏者在琴弦上单方向滑动,使声音逐渐升高,产生上升的听觉效果。这一滑奏音型相较于前两种更为简洁,强调了音高的变化,在作品的高音声部中创造出一种轻盈且富有张力的音响层次。

至此,本曲的三种滑奏音型已全部呈现,并共同构成了高音声部的核心音响素材。这三种滑奏音型通过交替或叠加的方式,使音色层次更加丰富、细腻。经过统计分析,这些滑奏音型的出现频率显示出精心的结构设计:第一种音型在全曲中共出现了13次,形成了较为显著的重复性主题;第二种音型则出现了5次,为旋律带来了适度的变化和对比;第三种音型与第一种音型的出现频次相同,也为13次。这样的频率分布体现了作曲家对音型组合的巧妙控制,使作品在重复与对比间呈现出独特的和谐与张力。

展开段,这个段落是全曲材料发展展开的部分,也是全曲达到高潮的部分。

在展开段中,滑奏音型交替出现的频率明显变快,低音声部的音块密度和强度也明显增强。以音级F的泛音拨奏为全曲情绪的高潮点,一直持续到升C泛音出现的时候消退。值得一提的是,在展开段尾端还有全曲唯一一个线性的旋律,笔者认为,它在这里主要起到一个高潮消退和连接的作用,为再现段做再现前的准备。

在简短的连接段后,音乐进入变化再现部分。再现段短小精悍,在结构上与呈示段呼应,同时在音色和节奏上做出微妙调整,赋予作品更丰富的听觉层次感。

在再现段的结尾,克拉姆加入了一个简短的补充段落作为终结。其音响素材源自展开段中的泛音材料,通过柔和的泛音回响,使全曲在平静中收束。笔者认为,这一结尾既呼应了前段的音响素材,又为作品画下余韵悠长的终结,展现了简洁中凝练的美感。

四、低音音块的结构与隐形旋律的力度意象

(一)低音音块结构

在对全曲进行分析和整理之后,接下来重点分析乐谱第二行中的低音声部。笔者理解此低音声部主要由“音块”构成,通过不同音块的排列和音高关系来形成作品的独特低音基础[3]。

通过统计分析,全曲中共出现了26个独立的低音音块。这些音块在作品的各个部分重复出现,其中有4个音块在音高上相互重复,而其余22个音块则具有独特的音高。

进一步细致分析这些音块的音程结构后,可以将它们归纳为两种主要类型。

第一类音块和弦由增二度、小三度、大二度或小二度等音程的密集排列组成。这类音程的紧密排列形成了具有特殊色彩的和声效果,并为作品的音响基调奠定了统一的基础。这种排列方式也是本曲的“和声色彩”中心,它贯穿于整首作品中,在展开段也作为一个持续的低音音响,进一步强化了作品的和声主线和色彩基调。

第二类音块和弦主要由大小三度、大二度,以及减七度和减八度等音程组成。与第一类音块相比,这一类型具有更强的音响张力和丰富的层次感。这些音块在结构上呈现出三度排列中加入二度排列的形式,与前者形成鲜明的对比,使低音声部的和声层次更加多样。

(二)隐形旋律的力度意象

在完成低音部分的分析后,笔者对之前的段落划分进行了进一步确认和总结。从力度变化的角度观察,作品的段落界限十分清晰,各段的力度设计突出而有规律,为整体结构提供了有力的支持。

呈示段的力度变化呈现出分层的递进关系,具体规律为:pp-pp-渐强-f-f-渐弱-p。在第二句结尾的补充中,有一个力度的逐步消退,为结尾的补充句增添了柔和的回收感,进一步强化了其作为补充的特性。呈示段结尾的力度变化依次呈现为:p-pp-pp-ppp,逐步走向弱化,巧妙地暗示了段落的结束[4]。

进入展开段时,力度上出现了显著的“突强”标志,以连续的三个fz强调了段落的开端,使其与呈示段之间的界限格外分明。展开段不仅开头具有突强效果,内部的力度安排也极富层次感,由弱到强的渐变进一步推动了段落的发展,力度变化具体表现为:pp-渐强-mp -渐强-f-渐强-渐弱-mp-渐弱-p-渐弱-pp。这种力度层层推进和回落的安排,使展开段达到作品的情绪高潮,并在段末逐步消退,为接下来的再现段过渡做了准备。

再现段的力度整体保持在较弱的状态,具体力度层次为:pp-mp-p-pp-pp-ppp。在此段中,音乐逐渐回归平静,力度上的减弱呼应了呈示段的主题,使乐曲在柔和的氛围中落幕,达成了平衡与和谐的终结效果。

最后,本曲之所以命名为Music Of Shadows(隐形音乐),正是因为其中暗藏了一条隐形的旋律线,这条旋律贯穿全曲,低调隐匿却耐人寻味。细细观察整首乐曲,不难发现这条隐形旋律的存在,使音乐呈现出如影随形的幽秘意境。

如谱例2所示,这条隐形旋律线在力度表达上同样有其规律,整体上呈现出渐弱的消退状态,仿佛逐渐隐没在音乐的背景中。具体来看,在呈示段中,隐形旋律的力度层次依次为 mp-p-p-pp,这种渐弱的递进进一步强化了旋律的隐秘性,使其若隐若现,仿佛暗藏在音乐纹理之下。在再现段中,这条旋律线的力度表现为mp-mp-p-pp,同样逐步减弱,继续延续了“隐形”的特质,为全曲带来一种低回的余韵。

将这些音符按出现的顺序排列,可以得到一组由10个音组成的音列:升D、升C、还原E、还原D、升G、还原C、还原A、还原F、还原G和还原B。这组音高关系形成了一种独特的音色结构,也在不经意间揭示了“隐形音乐”这一主题的深意。

五、结束语

在分析完整首作品后,笔者深刻体会到了这首乐曲的丰富内涵,乔治·克拉姆在《大宇宙》中将短小精悍的特质发挥得淋漓尽致。他巧妙地将传统曲式结构与现代音乐思想相结合,同时展现了对创新的不断探索。这是一部充满创造力的作品,既是对传统文化的致敬,也是对传统音乐的拓展,充分体现了克拉姆的虔诚、谦逊和创新精神。

克拉姆所创作的十二星座音乐,短小精悍却充满深意。他的理念、他的思想,以及他在新音色、新演奏法和音响效果上的大胆尝试,都展现了他奇思妙想的创造精神。对于我们今天这个较为缺乏创造力的时代,克拉姆为我们树立了极具启发性的榜样。他的音乐表明,音乐的发展在于不断地创新、突破边界、冲破束缚。现代音乐也不应停滞不前。

尽管克拉姆的作品诞生于20世纪,对我们而言,这些音乐已是属于过去的“旧时代”。然而,笔者深刻地感受到,现代音乐需要继续进步,而克拉姆的创新理念为我们提供了强大的鼓励和指导。他对传统的继承与对创新的执着,必将成为当代众多青年作曲家在未来创作道路上的源源动力和不竭的支撑。

参考文献:

[1]彭志敏.新音乐作品分析教程(上)[M].长沙:湖南文艺出版社,2004.

[2]彭志敏.新音乐作品分析教程(下)[M].长沙:湖南文艺出版社,2004.

[3]雷金纳德·史密斯·布林德尔.新音乐——1945年以来的先锋派[M].黄枕宇,译.北京:人民音乐出版社,2001.

[4]吴粤北.先锋派实验音乐之涅槃[M].上海:上海音乐学院出版社,2011.

作者简介:吕亚飞(1990-),男,湖北荆门人,硕士,讲师,从事作曲与作曲技术理论研究。