一只斑鸠的故事

有一年大年初五,我下班回家。一进家门,就听到满屋子的欢声笑语。不用看人,一听到那个大嗓门,肯定是二嫂,我就知道是二哥一家子来了。我循着声音往餐厅里一看,就见到二嫂一只手抓住灰色毛羽的小鸟,一只手正在撕拽着小鸟的尾羽,小鸟嘴里发出细微的哀鸣,地上已经散落不少羽毛。我急得大喊一声:“住手!”二嫂听到我的喊声一愣,那只拽着鸟羽的手松开了,只是嘴里辩解道:“怎么?我是想把它煺了毛,和鸡炖在一起吃,可香可好吃了。”我从二嫂手里夺过小鸟,说道:“不行,不能吃它!”

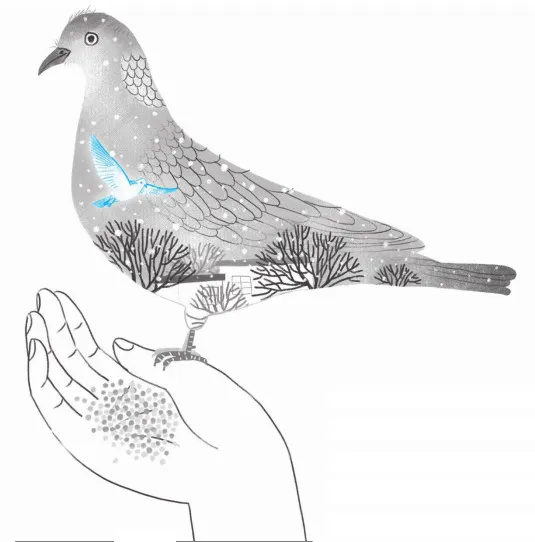

我看着手里的小鸟,认出这是一只还未成年的斑鸠。我仔细观察了一下它的模样,这只斑鸠的头颈呈灰褐色,好像染上了淡淡的葡萄酒色;它的额部呈蓝灰色,后颈基两侧各有一块蓝灰色羽缘的黑羽,肩羽的羽缘为红褐色;上背褐色,下背至腰部为蓝灰色;尾的端部蓝灰色,中央尾羽褐色,已经被拽掉了大部分,显得有点光秃秃的。由于受到了惊吓和伤害,也可能是疼痛难忍,它在我的手里不时地颤抖。我心疼地用右手捋了捋它的后背,安慰它不要紧张。

我让孩子把提它来的小鸟笼拿过来,把它轻轻放进去,关好笼门,然后把鸟笼提到了阳台上。我拿了一个装蛋挞的小容器,给它倒了点清水,又拿了一只瓷质的小围碟,给它放上了一把小米。由于惊魂未定,斑鸠哆哆嗦嗦地蜷缩在笼子的角落里,不敢动弹,满眼似乎带着愤怒、恐惧和绝望。我想,它现在最不愿意见到的就是人了。我把围观它的小孩子们撵走,轻轻关上了阳台的门。我知道它现在需要安静,更害怕再次受到人的伤害。

晚上下班以后,我回到家首先到阳台上看望这只斑鸠。它是不是像小狗、小猫一样认识人我不知道,但是我走近它时,它似乎不像我刚刚救下它时那么紧张了,只是还很警惕地望着我。我看了看容器里的水,好像少了些,瓷碟里的小米则好像是一点没少。它可能是还没有彻底从死亡的恐惧中走出来。我想把它放生,又担心它受了重伤,缺了不少羽毛,难以生存。于是我决定养它一段时间,等它康复后再让它回归山野。

第三天是周六,我觉得临时装它的笼子太小,没有活动空间,就去市场上买了一只一米见方的鸟笼,给它弄了个新家。这只鸟笼十分精美,设施也很齐全,有喂水的盒子,有喂粮食的盒子,还有接鸟屎的底盘。从那以后,我每天都给它换水,投粮食,有时还给它弄些小虫子改善一下生活。渐渐地,它也不太怕人了。我觉得它也可能有一定的思维,独独对我更亲近。只要我一靠近,它就会很友好地叽叽喳喳叫上几声,还不时在笼子里蹦蹦跳跳来上一段舞蹈。

就这样,三个多月后,它身上的羽毛逐渐长全了,只是尾羽还是不太长。我把它从笼子里放出来试着飞了飞,它蹒跚着,扑扑棱棱,飞不了多远,飞到客厅的吊灯上就飞不动了,还稀稀拉拉掉了几根羽毛。我一阵心疼,看来暂时还不能给它放生。

又过了三个多月,总共养了它大半年吧。斑鸠似乎长了一大截,全身的羽翼都丰满起来。我决定不再让它蜷缩在这个囚笼里了。它属于山野,应该回归自然,回到自己的世界里去。

选了一个晴好的周末,我把水和米都放满容器,让它水足饭饱之后,好重回蓝天。上午十一点钟,我打开了阳台的所有窗子,然后拉开了鸟笼的小门,双手轻轻地捧住斑鸠,把它送到窗子外。斑鸠在我手里停了停,然后双脚一蹬,箭一般地冲了出去。可能是它已经大半年没有飞翔了,还不太适应,也可能是想停下来回头再给我做一次告别,它歪歪扭扭地停在了二十多米外的一处平房的屋顶上。还没有等它站稳,“嗖”的一声,一只黑色的大鸟俯冲下来,斑鸠来不及反应,就被那只大鸟的尖嘴死死夹住了。斑鸠哀鸣了几声,扑棱了几下,然后就一动不动了。我的心一下子就缩紧了,心里一阵难过,然后是深深的自责:我为什么这时候放它走?我为什么不带着鸟笼去野外直接放它走?本来想给它一条生路,却把它害死了!

这件事情已经过去很长时间了,但是每每想到那只斑鸠,我都无法原谅自己的懒惰、无知和失策。我时常想,我把它从人的手里拯救下来是对还是错?我让它免于油炸烹调之苦,只是让它在这个世界上多存在了一段短暂时间,最后的结局,却是它幼小的生命葬送在了同类的巨喙之下,它是幸运还是不幸?