浅谈艺术人类学视野下的古琴传承

[摘 要]中国古琴,素享盛誉,深耕于此的学者甚多。长久以来,有关古琴技艺的研究主要集中于斫琴与抚琴,二者分属不同领域。斫琴中有匠作、漆工之分,抚琴中又有流派、风格之别,由此汇合形成完整的中国古琴技艺传承体系。从艺术人类学视野出发,通过研究古琴历史重新认识古琴,认为强调斫琴与抚琴之间相互促进的关系,才是当今古琴制作技艺传承创新的基本思路。同时认为,现代社会已经弱化了传统古琴的阶级观念与精英意识。融入现代生活,才是古琴真正得以继承与发展的关键因素。

[关 键 词]艺术人类学;古琴;斫琴;抚琴;传承体系

[中图分类号]J632.31 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)33-0006-03

文献著录格式:陈强,万少君.浅谈艺术人类学视野下的古琴传承[J].天工,2024(33):6-8.

基金项目:2024年度义乌市社科项目“宋韵文化背景下义乌浙派古琴制作技艺与传承研究”(项目编号:YWSK24137)。

一、时间流里的他者—中国古代图像与文本对古琴身份的塑造

尽管古琴是我国的传统乐器,但对生活在今天的多数人来说依然陌生。这种陌生感不仅来自那些看起来勾勾画画的减字谱,也来自古琴3000多年的发展历程。方李莉认为:“时间也能造成文化上的隔阂及陌生,相对现代人来讲,古人的世界,古人的文化,也是我们的‘他者’和‘异文化’。”[1]这一表述不仅解释了现代人对古琴产生陌生感的根源,也指出了古琴(他者)与现代生活(自我)之间的对立关系。这种对立关系同中国主流社会长期培养并保存至今的“精英意识”密切相关。[2]仅从古琴造型、名称,如仲尼式、神农式、伏羲式中,我们就能洞悉这种阶层意识的存在。

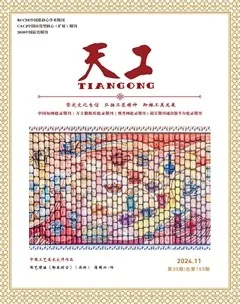

在古代,古琴艺术是精英艺术、高雅艺术,甚至被打上过很深的阶级烙印。要解释这一现象产生的原因,我们有必要回到古琴历史的田野。自古以来,古琴便深受文人、士大夫阶层的喜爱,他们是传统中国社会中的精英阶层,古琴的形象与精神被他们转化为文字与图像收纳在绘画与文本之中。南京西善桥宫山北麓出土的南北朝时期模印砖画《竹林七贤与荣启期》(见图1),画面中荣启期与嵇康手中各持一床古琴。然而绘画的重点不在于琴而在于人,荣启期作为春秋时期的学者,据说曾与孔子对话,后人将其作为“高士”的象征。而嵇康是三国时期的思想家,因提倡玄学新风成为竹林七贤的精神首领。尽管现实中二人素未谋面,但画面中二人通过古琴在精神上取得的共鸣却显而易见。画家将不同时代的精神领袖安置在同一画面之中,其中的缘由不言自明。

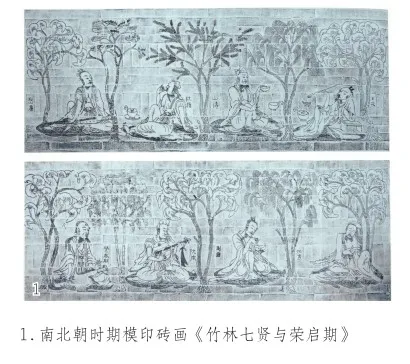

中国古代涉及古琴的绘画众多,无法一一追述。但最值得一提的当数宋徽宗赵佶所作的《听琴图》(见图2)。曾有研究者对画中的人物、家具、瓷器做过详细考证,皆有出处。画面中宋徽宗一袭黑纱端坐于松树之下,双手抚在一架黑色古琴之上,左着青衣者为王黼,右着红衣者为蔡京,二人凝神静听,一派悠然自得的情景。《听琴图》中除童子外,皆为权贵,更有皇帝亲自弹琴,无论出于自身的喜好或是政治统治的考量,都成为古琴传播最好的推崇者与代言人。据说宋徽宗痴迷于古琴,他曾建立“百琴堂”,搜罗天下古琴。上行下效,皇帝的痴迷自然影响到宋代权贵与文人士大夫阶层,他们视古琴为自己政治理想的一部分。古琴音韵幽深,文人士大夫不仅视古琴为其身份的象征,更是隐逸山野、慰藉心灵的一剂良方。

与图像中古琴作为身份象征的客体出场不同,在文本中,古琴的精神得到了直接的呈现。《尚书》中记载:“舜弹五弦之琴,歌南国之诗,而天下治。”[3]直接阐述了古琴音乐与治国安邦之间的紧密关系。《礼记》中有“士无故不撤琴瑟”[4]之说,这句话反映出古琴在士大夫生活中的重要性,即琴不仅仅是一件乐器,更是精神追求和身份标识的体现。此外,历代流传下来的文本,还有众多关于演奏技法、曲目及文化内涵的曲谱、典籍,如《太古遗音》《琴记》《琴操》《琴论》等。这些文献不仅系统地阐述了古琴的理论体系与艺术特色,也深刻地反映了不同历史时期社会文化的变迁与文人士大夫的精神追求。

尽管图像与文本的表达方式各有不同,但历代图像与文本中都有一个共同特征,那就是古琴的出场始终围绕权贵、文人士大夫这些社会精英阶层展开,就此铸就了古琴高贵的政治身份与受众群体。由此来看,所谓精英艺术与阶级烙印正是在古琴传承过程中,由使用者的政治身份所决定的。

然而历史的烟云早已散尽,文人士大夫与皇帝均已退场。古琴在面对大众文化的过程中,传承的主体也由文人士大夫转向了大众,古琴不再是阶层象征与特定政治身份的符号,其作为乐器的本质得以凸显。

造成古琴与大众互为他者、产生陌生感的本质是时间,而非空间。文化的认同总是双向进行的。今天在文化自信的大背景下,大众不能用阶级的眼光来审视历史中的古琴,古琴也必须奏出时代之强音。无论是在编曲、演奏还是教育、传承中,古琴都必须以全新的方式走进大众的生活,融入大众的生活。费孝通说:“‘文化自觉’的意义在于生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’,明白它的来历、形成过程、所具有的特色和它的发展趋向。自知之明是为了加强文化转型的自主能力,取得决定适应新环境、新时代文化选择的自主地位。”[5]换言之,古琴终究是一件乐器,回想3000多年来古琴走过的道路,它的传承与发展依旧掌握在使用者的手中。所谓“文化自觉”,需要我们重新审视今天的生活与我们的传统,找到古琴与我们生活新的契合点,这才是古琴焕发生机的关键因素。

二、抚斫并进—古琴技艺传承与创新之路

谈及古琴技艺传承,抚琴之外乃是斫琴。流传至今的斫琴典籍甚多,如《碧落子斫琴法》《斫匠秘诀》《僧居月斫琴法》《斫琴法式》等,这些著作构成了完善的古代斫琴体系,也成为历代斫琴师的宝典与经验之谈。今天当我们面对这些古籍谈论创新的时候,必然会思考斫琴在历史中的演变过程,这些过程对今天又有何启示呢?要回答这些问题,我们有必要再次回到历史的田野。

据说最早的斫琴者为神农氏。《新论·琴道》中记载:“昔神农氏继宓义而王天下,亦上观法于天,下取法于地,近取诸身,远取诸物,于是始削桐为琴,绳丝为弦,以通神明之德,合天地之和焉。”[6]这段神话记载了神农氏利用桐木制琴,以绳为弦,奠定了古琴的基本形态与材料。

《后汉书》记载了东汉斫琴家蔡邕的故事:“蔡邕泰山行,见焚桐,闻爆声曰:‘此良木也。’取而为琴,是为‘焦尾’。”后来古琴形制中的“焦尾式”,亦称“宣和式”。[7]这是焦尾式古琴的来历,尽管这个故事有想象的成分,但足以理解蔡邕闻声、择木、制琴的过程,可以想象蔡邕若不是抚琴、斫琴高手,就很难完成这一过程。

《琅寰记》记载了唐代著名制琴师雷威不拘泥于桐木,使用杉木制琴的故事:“雷威斫琴不必皆桐,每于大风雪中独往峨眉,择松杉之优者伐而斫琴,妙过于桐。”[8]雷威认为桐木容易变形,杉木则能长久保存。此后至今,琴师依然推崇杉木制琴。苏轼在《杂书琴事》中认为雷氏古琴的结构特点正是其音色美妙的根源:“其岳不容指,而弦不收。其声出于两池间。其背微隆,若薤叶然。声欲出而隘,徘徊不去,乃有余韵,其精妙如此。”[9]

宋赵希鹄《洞天清录》曰:“今人多择面不择底,纵依法制之,琴亦不清。”[10]意思是说,古琴底板的选择也十分重要,面板要松,底板要实,这样才能美化音色,提高古琴的质量。这些观点是斫琴师在实践中的总结,要具备这些技能,首先要具备完善的音律知识与演奏技巧。

司冰琳在其博士论文《中国古代琴僧及其琴学贡献》中说:“僧居月对唐代斫琴名家雷氏家族和张钺所制之琴做出评价……尝试制作新琴,以雷、张两家琴为参照样式,使其琴声‘实而能和,清而能润’。”[11]僧居月不但是一位斫琴高手,更是一位精通琴学理论的专家。

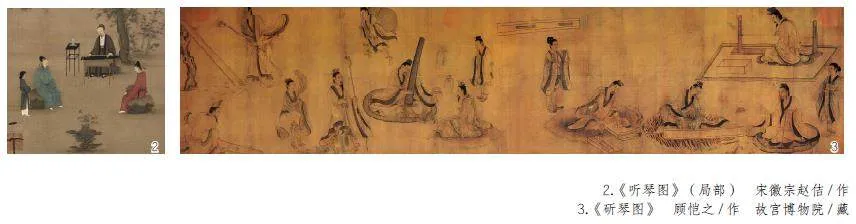

从图像角度来看,故宫博物院藏顾恺之《斫琴图》(见图3)据推测是宋代的摹本,也是目前已知最早的古琴绢本绘画,画面以写实的手法,呈现了古代文人学士斫琴的不同步骤。画面共计14人,或挖刨琴板、或上弦听音、或造作琴弦。从画面中我们可以看出琴面与琴底两板清楚分明,琴底开有龙池、凤沼。尽管我们无法追溯画面中斫琴师的姓名与身份,但从斫琴之人的相貌衣着推测,也绝非简单的工匠。

通过对上述图像与文本的追溯,至少有两点值得我们深入思考。一是斫琴师的身份。古代古琴文献如此丰富、著述如此翔实、品评如此到位,绝非一般工匠所能记录完成。故制琴师首先是文人,或者是文人参与了古琴的制作。二是这些斫琴师几乎每位都是精通音律的抚琴高手。如若不能抚琴,自然无法洞察斫琴过程中的细微差异。所以斫琴师首先应该是一位精通抚琴的文人,其后才是技艺高超的斫琴师。正所谓:善斫者,必善弹焉。

这两点来自古琴历史的田野经验,是对今天斫琴技艺创新最大的启发,也同时为古琴在当代的创新发展指明了方向。当今,无论是从古琴的曲目,或是大众的喜好认知看,盲目地求新、求变不是古琴斫制创新的路径与方法。正如省级非遗传承人斫琴师陈明亮所说:“对于斫琴者而言,能够阅尽古代斫琴典籍已非易事,更何况其中还有许多生僻难懂,需要亲自实验才能领悟的工序,就不用说创新了。”对斫琴而言,所谓创新不是形式的改变,应该是内涵的提升。在沿袭传统制琴古法的基础上,专注于抚琴,将斫琴与抚琴融为一体,将是提高斫琴技艺的根本路径,历史的经验或许是对当代的一种启示。

我们无须质疑历史的可靠性。克罗齐在《历史学的理论和实际》中说:“我们称之为或愿意称之为‘非当代’史或‘过去’史的历史已形成,假如真是一种历史,亦即,假如具有某种意义而不是一种空洞的回声,就也是当代史,和当代史没有任何区别。”[12]克罗齐的观点告诉我们,不必过分纠结于过去与现在,如果历史经验对于当代而言依然有所启示,那么它依然可以在当代延续。

综上所述,尽管时间造成了古琴与大众文化互为他者的关系,但从传承的角度来看,古琴从未离开过中国人历史的空间。从进化论的观点来看,大众文化背景下的古琴仅仅是其文化历程中的一个阶段。在这个阶段中,如何面对大众奏响时代之音和延续抚琴中斫琴的传统方法,将是古琴继续焕发活力的重要因素。古琴历史的田野让我们有机会走进了一部有关古琴的社会史,而非艺术史,一改往昔只有艺术专业人士才能对古琴展开研究与讨论的局面。

参考文献:

[1]方李莉.艺术人类学视野下的新艺术史观:以中国陶瓷史的研究为例[J].民族艺术,2013(3):50-62.

[2]杨民康.“非遗”保护应该回归“草根意识”:兼论传统音乐在非物质文化遗产中的价值和地位[J].人民音乐,2009(11):22-24.

[3]王国轩,王秀梅译注.孔子家语[M].北京:中华书局,2009:267.

[4]胡平生,张萌译注.礼记[M].北京:中华书局,2017:72.

[5]费孝通.关于“文化自觉”的一些自白[J].学术研究,2003(7):5-9.

[6]桓谭.新论[M].善本.

[7]范晔.后汉书[M].善本.

[8]永瑢,纪昀,等.四库全书[M].善本.

[9]苏轼著,孔凡礼点校.苏轼文集[M].北京:中华书局,1986.

[10]赵希鹄.洞天清录[M].善本.

[11]司冰琳.中国古代琴僧及其琴学贡献[D].北京:中国艺术研究院,2007.

[12]贝奈戴托·克罗齐.历史学的理论和实际[M].傅任敢,译.北京:商务印书馆,1986:3.

(编辑:王旭平)