“担当”还是“避责”?感知问责对公务员工作行为的双刃剑效应研究

摘 要:完善的问责制度是建设责任政府和实现国家善治的关键要素和重要标志,宏观层面问责制度设计需要微观层面个体有效感知方能实现制度效用最大化,然而目前有关公务员感知问责及其对工作行为的具体影响机制研究却相对匮乏。因此,基于压力交互理论,构建“压力感知—个体评估—内隐情绪—外显行为”四维理论分析框架,并通过实验研究和问卷调查讨论公务员感知问责对担当作为和避责行为的具体作用机制。研究一采用情景实验,结果表明感知问责对个体工作行为发挥双刃剑效应,既能够激励个体担当作为,亦能够诱发个体避责行为。研究二采用问卷调查,通过对分阶段收集的数据进行分析,结果显示感知问责通过挑战评估激发积极情绪进而激励个体担当作为,此外,感知问责还能通过威胁评估助长消极情绪从而诱发个体避责行为。

关键词:感知问责;担当作为;避责行为;双刃剑效应;行为公共管理

中图分类号:D630.9 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)06-096-(14)

本文系国家自然科学基金青年项目“公务员感知问责研究:结构维度、双刃剑效应与治理路径”(72304238)、国家自然科学基金地区项目“边疆民族地区基本公共服务供需匹配与居民获得感:现状测度、作用机制及提升策略”(72064042)、云南省兴滇英才支持计划研究项目“法治政府建设对居民获得感影响机制研究”(YNQR-QNRC-2020-127)的阶段性成果。

收稿日期:2024-06-19

作者简介:于洋航 男(1989- )云南财经大学财政与公共管理学院副教授 硕士生导师

张雅萍 女(1996- )上海财经大学公共经济与管理学院博士研究生 通讯作者

一、引言

党的二十大报告指出“落实全面从严治党政治责任,用好问责利器”。问责是现代民主政治实践的重要产物,在提升干部责任意识和助力责任政府建设等方面发挥重要作用[1][2]。目前,我国问责制度已经形成相对完备且具有中国本土特色的问责制度体系[3][4],虽然问责制度在规范干部行为和提升组织绩效等方面取得了显著成效,但是依然存在问责异化等负面表现[5]。目前有关问责的研究主要集中于关注宏观问责制度的设计和运行[6][7],虽然也有部分文献关注宏观问责制度与微观个体行为之间的互动[8][9],但是微观个体如何感知宏观制度以及其内在作用过程机制依然缺乏系统研究。宏观问责制度设计只有被微观个体有效感知才能发挥其最大效用并保持良性运转[10]。目前,有关感知问责研究仍然处于初期发展阶段[11],从微观视角关注感知问责这一概念,不仅有助于从理论层面挖掘和拓展有关问责研究的深度和范围,而且有利于从实践层面关注和考察我国干部群体的心理日常和工作状态。

感知问责是个体对自身行为或决定将被特定受众评价的感知预期[12],是链接宏观问责制度和微观个体行为之间的重要桥梁[13]。目前有关感知问责的理论研究大多基于工商管理领域展开,关注感知问责对个体工作态度和行为的影响。一方面,学者们把感知问责归为积极构念并关注其所能发挥的正向效用,探讨感知问责与创新工作行为[14]以及工作绩效[15]等变量之间的关系。另一方面,研究者将感知问责视为消极因素并探讨其可能产生的负面影响,研究发现其能够增强个体工作紧张[16]和不安全感[17]。虽然众多学者对感知问责所造成的正向结果和负向结果进行探讨,但是单一层面的效应讨论在一定程度上忽略了感知问责这一变量的内涵多样性和结果多重性。在此背景下,双刃剑因其可同时考察积极效应与消极效应而在组织行为研究领域取得广泛关注[18]。相比于私营企业,公共部门所面临的政治环境、问责标准以及价值取向更具特殊性与多元性,仅考察变量间单方面的效应或许难以对纷繁复杂的公共管理现象进行系统性解释。因此,有必要基于中国本土公共管理场域探究公务员感知问责与其工作行为之间的双刃剑关系。

担当作为与避责行为是公务员群体于问责环境下容易产生的两种典型行为,但二者所发挥的实际效能却有所区别。担当作为指公共部门个体在工作中敢于负责、勇于实干并高质高效完成任务的行为表现[19],是个体能动属性的充分发挥;而避责是指个体采取形式各样的策略来澄清、推卸上级或民众所要求其承担责任的行为,被归属为一种消极层面的压力管理策略[20]。Hall等明确提出感知问责能显著影响个体的行为与决策[21]。因此,感知问责既有可能激发公务员积极担当作为,亦有可能诱发其消极避责行为。就此,本研究关注感知问责对公务员工作行为的双刃剑效应并予以实证探讨。

感知问责作用的发挥是一个复杂多变的过程,其效用实现程度依赖于个体内在的信息认知及加工结果[22],因而其“机制黑箱”的揭示需要充分考虑多种因素的共同作用。然而现有研究大多关注其单独路径的传导效应,基于多变量共同作用过程的双刃剑效应研究依旧相对欠缺。行为公共管理主张借助心理学的方法来研究探讨个体的态度与行为[23][24],可为感知问责和个体行为间的路径建构提供方法论上的指导。因此,本研究基于压力交互理论构建“压力感知—个体评估—内隐情绪—外显行为”四维分析框架,依据“宏观制度设计—微观感知解析—宏观反馈建构”的分析过程,探讨感知问责与公务员工作行为之间的双刃剑影响机制。具体而言,本研究首先通过调查实验检验感知问责对公务员工作行为产生的双刃剑效应,其次通过问卷调查探讨挑战评估、威胁评估、积极情绪以及消极情绪在感知问责与公务员工作行为间的双路径链式中介作用。本研究不仅有助于从理论层面将宏观问责制度与微观感知问责相联系,深入剖析公务员工作行为表现的作用过程,而且有助于从实践层面推动责任政府建设,为我国问责制度的完善提供路径支持。

二、分析框架与研究假设

(一)分析框架构建

问责制度的有效运行是完善国家监督体系和建设责任政府的关键抓手,但问责制度客观实际效用的发挥离不开公务员个体对与问责相关要素的心理预期和主观评估。因此,从宏观和微观相结合的视角而言,任何一项制度的实际运行过程均需要经历“宏观制度设计—微观感知解析—宏观反馈建构”的过程,即宏大问责制度的实际效用需要落脚于广大干部切身感知和内在评估,个体内在解构后而展现的外在行为表现将会直接反馈于制度本身以实现问责制度的持续优化。因此,公务员个体如何准确感知和评估问责压力进而表现出相应的态度行为就成为影响问责制度有效运转的关键因素。然而,问责体验是一个复杂的心理过程,需要充分考虑潜在的多维影响因素,方能厘清感知问责影响个体行为的内在运行机制。

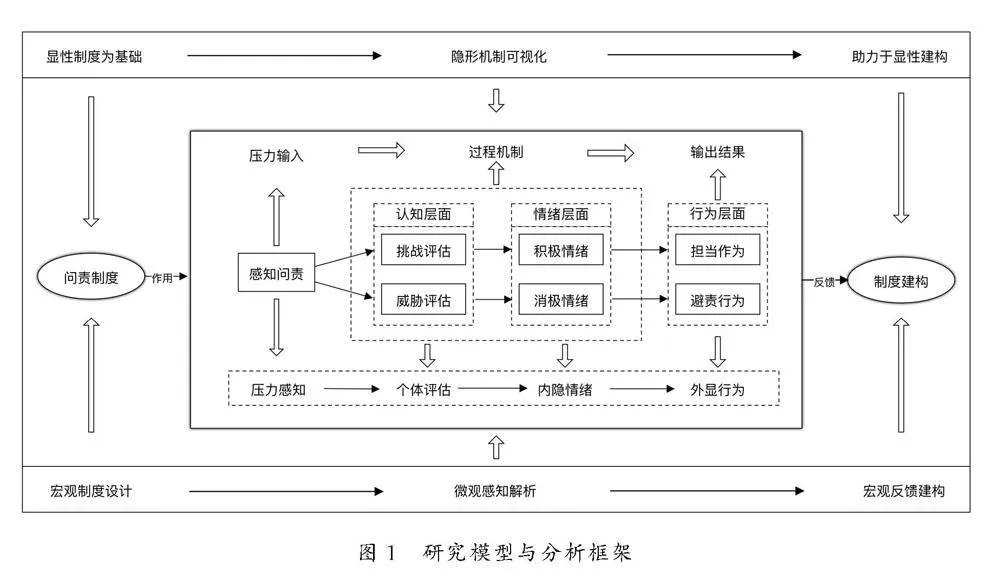

感知问责是一种能够刺激个体产生不同行为的压力源[25],压力交互理论指出,个体对压力源、自身发展以及利弊走向几者间的评估决定了压力源对个体施加的影响类型和程度,具体包含评估和应对两个阶段[26]。在评估阶段,感知问责会通过压力传导促使个体做出两种截然不同的评估选择,即威胁性评估与挑战性评估[27]。在评估阶段之后,个体会随之进入对压力源的应对阶段,首先个体情绪会随评估结果起伏波动,具体表现为积极情绪的展露或消极情绪的诱发,随后不同的情绪反应将决定个体最终的行为应对方式[28]。综上,本研究构建“压力感知—个体评估—内隐情绪—外显行为”四维分析框架,力图对个体内在不可视化反应机制进行可视化展示,进而洞悉个体行为产生的丰富且复杂的内在链接前因。同时,将“宏观制度设计—微观感知解析—宏观反馈建构”过程予以整合,通过链接宏观制度设计与微观个体感知,从而明晰制度设计如何通过个体感知以改变个体行为,进而将微观机制研究成果运用于显性制度建构。基于上述分析,本研究构建的整体模型与分析框架,如图1所示。

(二)研究假设推演

1.主效应

问责旨在通过奖惩制度设计来确保个体行为符合组织制定的相关标准,但往往只有当个体确切感知到自身在将来可能会被问责时,问责机制才能产生实际效应。感知问责被定义为个体对自身行为或决定将被特定受众评价的感知预期,并相信自身会根据这种预期评价获得奖励或惩罚[29]。通常情况下,感知问责会激发个体展现自己的潜在价值与工作能力,以便获得相关有问责权限主体的认可,因为个体总是倾向于通过自身行为表现以获得各自面向受众的认可与尊重,并借助群体认同的建立来满足自身所需的归属需求[30]。而当个体感知到可能在未来会被问责时,促进他人给予自身积极评价的一个有效方法就是将注意力集中于工作任务并展现主动工作行为。担当作为是指公共部门个体在工作中敢于负责、勇于实干并高质量完成任务的行为表现[31],属于一种典型的主动工作行为,因此,本研究认为感知问责与公务员担当作为之间存在显著正相关关系。

然而,感知问责并非只会产生积极效应,作为工作场所中的典型压力源,感知问责也能够导致个体消极工作行为的产生。避责行为指的是组织个体有意识的对工作中的风险和有压力的责任进行规避的行为,属于一种消极的工作风险管理策略,在多类型多来源的问责压力之下,避责行为也成为公务员面临责任事件时选择的一种典型自我保护行为[32][33]。综上,本研究认为感知问责与公务员避责行为之间存在显著正相关关系,因此作出如下假设:

H1a感知问责与担当作为显著正相关

H1b感知问责与避责行为显著正相关

2.中介效应

压力源是指一种能对个体目标实现产生阻碍或促进作用的因素[34]。根据压力交互理论,组织个体在面对同一压力源时会表现出不同的反应,当个体将压力评价为自我成长的机会并认为自身有能力采取应对策略回应管理需求时,压力就会被个体评估为一种挑战;反之,若个体认为压力会对自身资源造成掠夺且难以有效应对时,就会将压力源评估为一种威胁。挑战性评估与威胁性评估是个体面临压力时的两种代表性评估应对方式。感知问责是工作场所中的一种典型压力源[35],因而个体会根据外在环境和自身状况针对压力源而做出不同的评估。一方面,感知问责会激发公务员对自身发展机会与成功的渴望,个体会意识到可能存在的预期潜在收益,从而将感知问责评估为挑战;另一方面,感知问责也能够促使公务员产生一种自身即将遭受成本、声誉以及地位损失的负向预期,危机感与风险感的产生推动其将感知问责评估为威胁。综上,作出如下假设:

H2a感知问责与挑战性评估显著正相关

H2b感知问责与威胁性评估显著正相关

不同的评估结果会导向不同的情绪反应,包括积极情绪与消极情绪[36]。积极情绪被定义为一个人感到热情、活跃和警觉的程度;而消极情绪被定义为个体主观痛苦以及各种令人厌恶的情绪状态,包括愤怒、蔑视、厌恶、恐惧和紧张等[37]。具体而言,挑战性评估使得公务员产生对未来成就感的渴望,从而会提升自身对日常工作机会把握的灵敏程度,进而刺激积极情绪的产生;而威胁性评估会推动公务员产生对自身能力的怀疑以及对周边环境的恐惧,进而激发焦虑和担忧等消极情绪。综上,作出如下假设:

H3a挑战性评估与积极情绪显著正相关

H3b威胁性评估与消极情绪显著正相关

个体处理压力与刺激的方式在很大程度上受其内部情感倾向的影响[38]。积极情绪具有正向效应,从而促使个体采取更加积极的行为选择,而消极情绪则容易致使个体展现相关回避与退出行为。有研究发现,积极情绪有助于提升个体创新行为[39],而消极情绪则会导致个体出现反生产行为和抱怨行为[40]等负面行为。情绪不仅是公务员个体面对外部工作压力与刺激时产生的应激反应,更是自身态度与行为的重要驱动因素,积极情绪往往产生正向效应,促使公务员积极主动担当作为。而消极情绪通常产生负向效应,促使公务员推脱逃避工作任务,进而导致避责行为产生。综上,作出如下假设:

H4a积极情绪与担当作为显著正相关

H4b消极情绪与避责行为显著正相关

对于公务员而言,当个体感知到问责压力时会触发挑战性评估机制或威胁性评估机制,而两种不同的评估方式会对个体内在情绪与外显行为表现产生不同影响。当个体将感知问责评估为挑战性压力源时,往往能够激发个体对发展机遇的关注,从而产生追求未来潜在收益的积极情绪,进而促进工作中积极行为的产生,以此获得相关问责主体的关注与认可并最终促进自身职业生涯的发展。而当公务员将感知问责评估为威胁性压力源时,那么个体通常会产生未来利益损失和自我发展受阻等负面心理预期,进而会导致对现状的焦虑和对未来的担忧等一系列消极情绪,其工作行为也会转变至倦怠、忽视以及回避等消极方向。由此可见,积极情绪得以激活的个体倾向于在行为激励系统中工作;相反,消极情绪被诱发的个体则更易于在行为抑制系统中工作。综上,作出如下假设:

H5a挑战性评估与积极情绪在感知问责与担当作为间存在链式中介作用,即对感知问责的挑战性评估会提升积极情绪,进而正向影响担当作为

H5b威胁性评估与消极情绪在感知问责与避责行为间存在链式中介作用,即对感知问责的威胁性评估会激发消极情绪,进而正向影响避责行为

三、研究设计及实证检验

(一)研究一:感知问责影响工作行为的主效应实验研究

1.实验设计及信效度检验

(1)实验设计与程序。研究一采用实验法,本研究通过对不同工作情境的描述来操控个体感知问责水平的高低,所有参与者均被告知正在参与一个关于公务员工作行为的问卷调查,每位参与者阅读虚拟工作情境后完成问卷。具体而言,研究一分为两个实验进行。实验一采用单因素简单组间设计,两组分别为高感知问责水平组和低感知问责水平组。高感知问责水平组的实验参与者看到的假设工作情境中,组织有严格且成系统的问责制度,问责主体在合法性与专业性上皆较强,组织个体必须为自己所做的所有决定负责,并且会有特定主体在特定时间对个体行为进行观察与评估,责任推脱空间较小。而低感知问责水平组的实验参与者看到的则相反。实验二亦采用单因素简单组间设计,组别划分与操纵设计与实验一相同。两个实验的区别在于,实验一用于“感知问责—担当作为”主效应检验,两组被试在阅读完刺激材料后,填写担当作为的测量题项以及感知问责的操纵题项;而实验二用于开展“感知问责—避责行为”主效应检验,被试在接受刺激后,填写避责行为的测量题项以及感知问责的操纵题项。

(2)信效度检验。在实验一中,担当作为的测量借鉴郭晟豪开发的担当作为量表[41],包含5个题项,样题如“在面对大是大非时,我能够坚定原则,敢于发声”“在面对困难时,我能够迎难而上,克服困难”等。该量表的克朗巴哈系数为0.943,KMO值为0.901,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为1217.883,自由度(df)为10,显著性p=0.000。有关感知问责的操纵检验采用Schillemans等开发的量表[42],包含9个题项,该量表是专门针对公共组织开发的量表,不仅包含个体预期维度,而且涵盖凸显官僚制特点的专业性和合法性两个维度,并且适用于正式问责和非正式问责等不同情境,具有一定的情境普适性。样题如“具有问责权限的主体会要求我为自己所做的所有决定负责”“具有问责权限的主体会采用清晰且易于理解的标准来评估我的工作情况”等。该量表的克朗巴哈系数为0.935,KMO值为0.909,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为1803.522,自由度(df)为36,显著性p=0.000。

在实验二中,避责行为的测量借鉴了涂文燕和公婷开发的避责行为量表[43],共7个题项,样题如“多干多出错,因此尽量少做事”“我尽量把有风险的任务给别人做”等,该量表的克朗巴哈系数为0.941,KMO值为0.906,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为1874.619,自由度(df)为21,显著性p=0.000。有关感知问责的操纵检验与实验一相同,在实验二中,该量表的克朗巴哈系数为0.924,KMO值为0.868,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为1926.638,自由度(df)为36,显著性p=0.000。

所有测量工具皆采用李克特5点计分法,其中1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”。经检验,所选测量工具均拥有良好的信效度。

2.样本统计与数据分析

(1)实验一样本统计与数据分析

①样本统计。实验一通过滚雪球抽样的方式共收回280份问卷,其中所填信息不全的共21份,将其剔除后,最终有259个有效样本进入数据分析阶段,有效回收率为92.5%。其中,高感知问责情境组有效问卷为128份,低感知问责情境组有效问卷为131份。男性106人(40.9%),女性153人(59.1%);年龄25岁以下36人(13.9%),25-35岁155人(59.8%),35-45岁56人(21.6%),45-55岁10人(3.9%),55岁以上2人(0.8%);工龄5年以下52人(20.1%),5-10年108人(41.7%),10-15年69人(26.7%),15-20年26人(10.0%),20年以上4人(1.5%)。

②操纵检验。本文通过单因素方差分析来检测实验操纵是否有效。结果显示,在高感知问责情境刺激下,被试所感知的感知问责均值(M高感知问责组=3.485)明显高于低感知问责情境刺激下的被试所感知的感知问责均值(M低感知问责组=2.140)。并且二者之间存在显著的统计学差异(F(1,257)=226.496),p≤0.001,说明在实验一中对感知问责的操纵成功。

③主效应检验。本文对实验被试担当作为意愿与水平进行单因素方差分析。数据分析结果显示,操纵为“高感知问责”中的被试担当作为意愿的均值(M高感知问责=4.143)明显高于“低感知问责”中的被试担当作为意愿的均值(M低感知问责=2.467),并且这两个均值之间具有显著的统计学差异(F(1,257)=451.250,p≤0.001)。以上分析结果表明,拥有高感知问责的公务员会表现出更多的担当作为,假设H1a得到支持。

(2)实验二样本统计与数据分析

①样本统计。实验二通过滚雪球抽样的方式共收回286份问卷,剔除24份所填信息不全的样本数据后,最终有262个有效样本进入数据分析阶段,有效回收率为91.6%。其中,高感知问责情境组有效问卷为128份,低感知问责情境组有效问卷为134份。男性137人(52.3%),女性125人(47.7%);年龄25岁以下8人(3.1%),25-35岁157人(59.9%),35-45岁64人(24.4%),45-55岁29人(11.1%),55岁以上4人(1.5%);工龄5年以下34人(12.9%),5-10年127人(48.5%),10-15年50人(19.1%),15-20年24人(9.2%),20年以上27人(10.3%)。

②操纵检验。本文通过单因素方差分析来检测实验操纵是否有效。结果显示,在高感知问责情境刺激下,被试所感知的感知问责均值(M高感知问责组=3.476)明显高于低感知问责情境刺激下的被试所感知的感知问责均值(M低感知问责组=2.255)。并且二者之间存在显著的统计学差异(F(1,260)=284.910),p≤0.001,说明在实验二中对感知问责的操纵成功。

③主效应检验。本文对实验被试避责行为意愿与水平进行单因素方差分析。数据分析结果显示,操纵为“高感知问责”中的被试避责行为意愿的均值(M高感知问责=4.068)明显高于“低感知问责”中的被试避责行为意愿的均值(M低感知问责=2.115),并且这两个均值之间具有显著的统计学差异(F(1,260)=1085.332,p≤0.001)。以上分析结果表明,拥有高感知问责的公务员会表现出更多的避责行为,假设H1b得到支持。

(二)研究二:感知问责影响工作行为的链式中介检验

研究一通过实验研究检验了感知问责对公务员担当作为以及避责行为的影响,在此基础上,研究二将进一步检验评估与情绪在感知问责与公务员工作行为关系间的链式中介作用。

1.研究对象与样本统计

研究二通过问卷调查法来进行样本数据收集,通过滚雪球方式进行抽样。为尽可能避免共同方法偏差,本研究分两个时间节点收集数据,间隔时间为一个月。时间点1收集被试人口学变量信息并请被试人进行感知问责、挑战性评估以及威胁性评估的自评,本阶段共收回问卷406份。时间点2联系同一批被试人,收集其积极情绪、消极情绪、担当作为以及避责行为的自评信息,本阶段发放问卷406份。最终通过被试人填写的电话号码后四位进行数据匹配,最终成功匹配的问卷有337份,匹配成功率为83%,剔除存在数据缺失以及答案明显浮现规律性的问卷81份后,剩余256份有效问卷,有效回收率为76%。在256份有效问卷中,男性124人(48.4%),女性132人(51.6%);年龄25岁以下44人(17.2%),25-35岁139人(54.3%),35-45岁63人(24.6%),45-55岁8人(3.1%),55岁以上2人(0.8%);工龄5年以下56人(21.9%),5-10年120人(46.9%),10-15年58人(22.6%),15-20年20人(7.8%),20年以上2人(0.8%)。

2.研究工具与信效度分析

感知问责。采用与研究一相同的由Schillemans等开发的感知问责量表[44],共包含9个题项。在研究二中,该量表的克朗巴哈系数为0.835,KMO值为0.831,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为737.823,自由度(df)为36,显著性p=0.000。

挑战性评估与威胁性评估。采用Drach-Zahavy和Erez关于压力的挑战性评估与威胁性评估量表[45]。该量表在中国管理情境中已经得到广泛使用并显示具有较高的问卷质量[46][47]。其中,挑战性评估量表共4题项,样题如“这种压力对我来说似乎是个挑战”;威胁性评估量表共4题项,样题如“这种压力对我来说似乎是个威胁”。挑战性评估量表的克朗巴哈系数为0.907,KMO值0.832,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为705.048,自由度(df)为6,显著性p=0.000。威胁性评估量表的克朗巴哈系数为0.941,KMO值0.867,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为925.905,自由度(df)为6,显著性p=0.000。

积极情绪与消极情绪。采用Watson等人开发的PANAS情绪量表,本文采用短版量表进行测量[48]。该量表是测量个体情绪的经典量表,并且在中国管理情境中已经得到广泛使用与验证[49]。其中积极情绪量表共4个题项,包括“充满热情的”“兴奋的”等因素。消极情绪量表共4题项,包括“焦虑的”“紧张不安的”等题项。积极情绪量表的克朗巴哈系数为0.900,KMO值为0.837,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为627.820,自由度(df)为6,显著性p=0.000。消极情绪量表的克朗巴哈系数为0.940,KMO值为0.863,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为930.982,自由度(df)为6,显著性p=0.000。

担当作为。采用与研究一相同的由郭晟豪开发的担当作为量表[50],包括5个题项。在研究二中,该量表的克朗巴哈系数为0.903,KMO值为0.887,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为778.039,自由度(df)为10,显著性p=0.000。

避责行为。采用与研究一相同的由涂文燕和公婷开发的避责行为量表[51],共7个题项。在研究二中,该量表的克朗巴哈系数为0.910,KMO值为0.860,巴特列特球形检验近似卡方(

SymbolcA@ 2)为1337.954,自由度(df)为21,显著性p=0.000。

研究二中所使用的测量工具皆采用李克特5点计分法,其中1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”,经检验皆具有良好信效度。此外,本文将性别、年龄、政治面貌、职务级别、工作年限、收入水平作为控制变量,其中性别和政治面貌被重新编码为虚拟变量分别赋值1与0,性别(1男;0女)、政治面貌(1党员;0非党员)。

3.共同方法偏差检验

本研究使用Harman单因素检验方法对共同方法偏差进行检验,对所有测量数据进行主成分因子分析,其中第一个因子的方差解释率为11.792%,远低于40%,表明本研究不存在严重的同源偏差问题。

4.区分效度检验

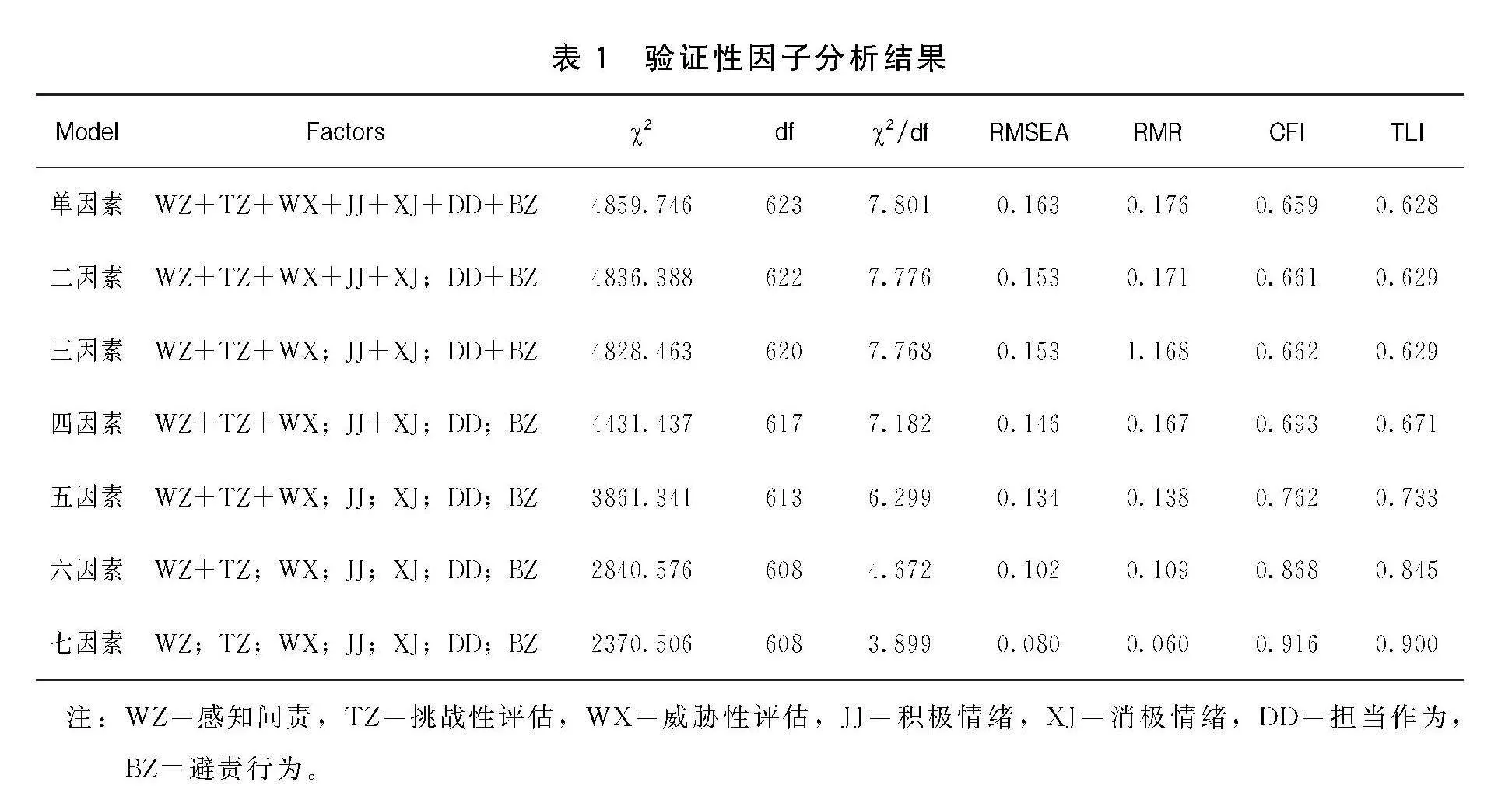

本研究使用验证性因子分析检验变量间的区分效度。检验结果见表1,结果显示七因子模型与其观测数据的拟合度最优(

SymbolcA@ 2=2370.506,df=608,

SymbolcA@ 2/df=3.899,RMSEA=0.080,RMR=0.060,CFI=0.916,TLI=0.900),说明本研究中相关变量能够相互区分。

5.描述性统计与相关分析

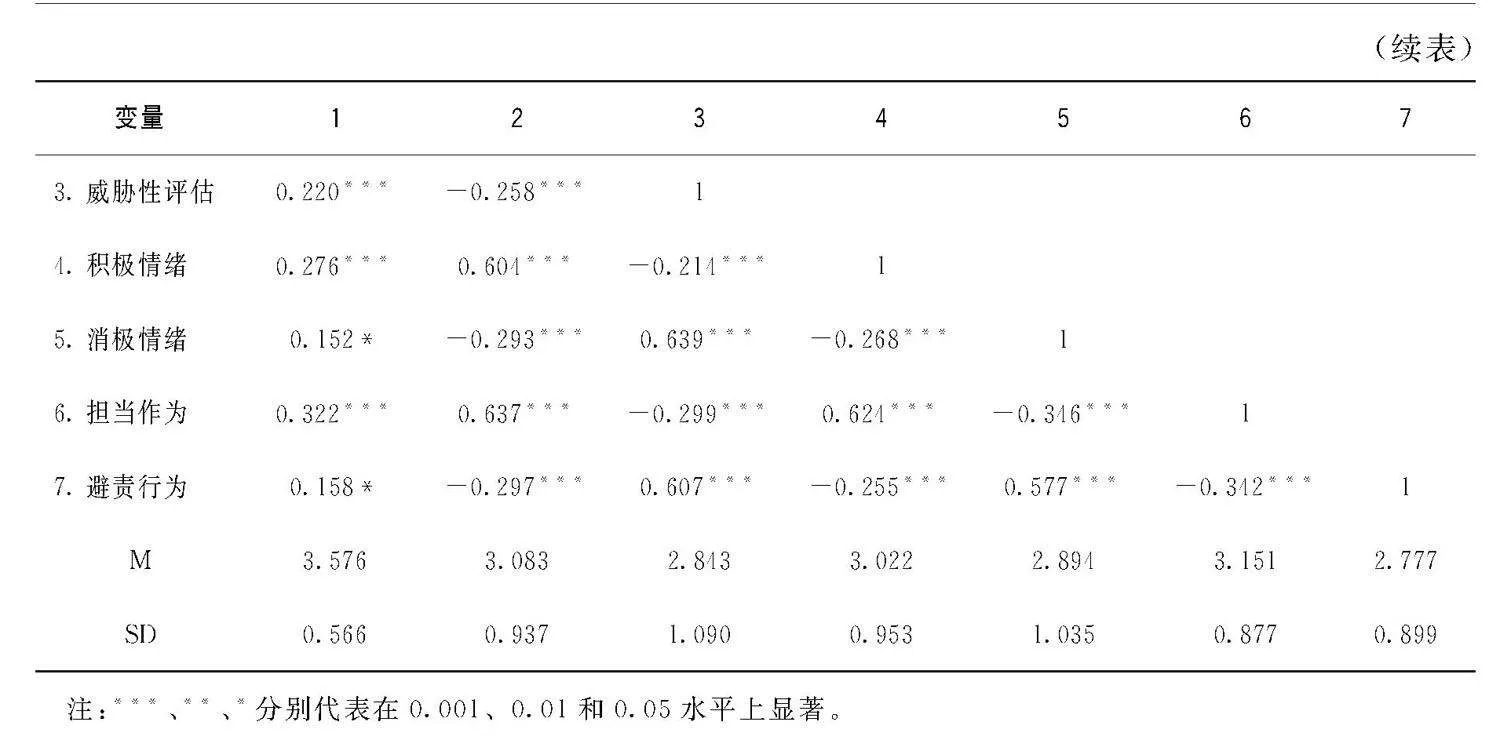

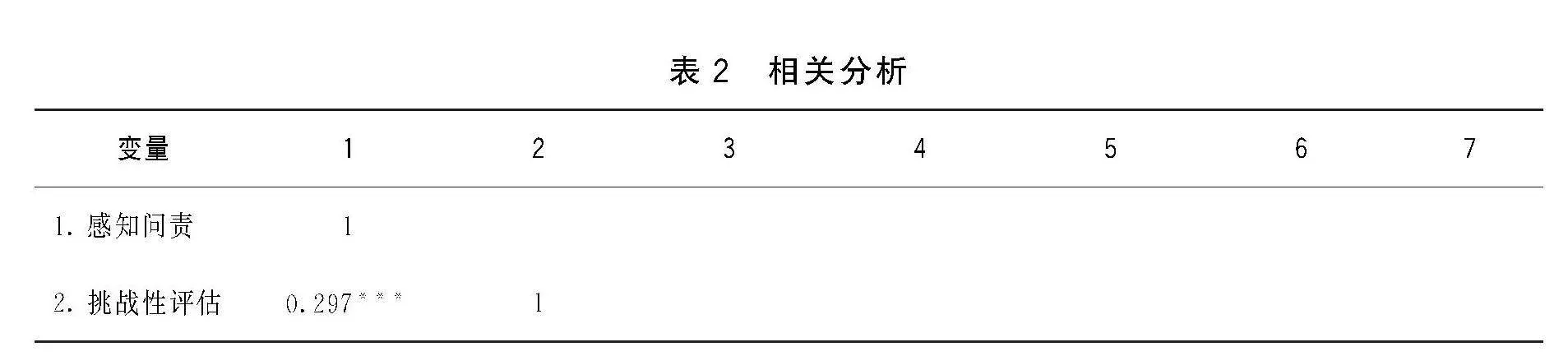

将性别、年龄、政治面貌、职务级别、工作年限及收入水平作为控制变量,对感知问责、挑战性评估、威胁性评估、积极情绪、消极情绪、担当作为以及避责行为开展偏相关分析,研究结果如表2所示。

6.路径检验

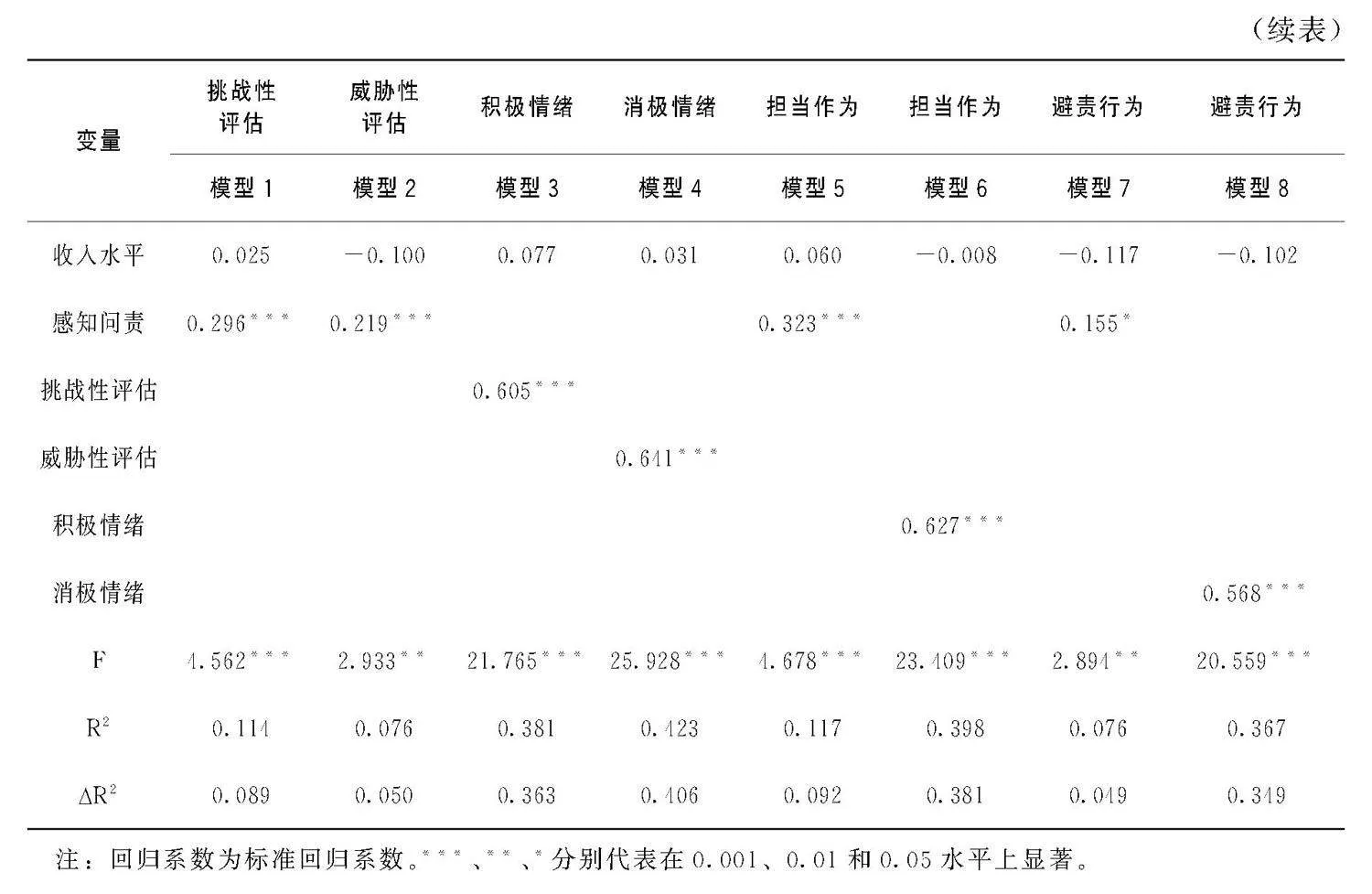

本研究通过OLS回归方法对双刃剑模型进行检验,结果如表3所示。将性别、年龄、政治面貌、职务级别、工作年限以及收入水平作为控制变量,模型5结果显示感知问责显著正向影响公务员担当作为(β=0.323,p≤0.001),H1a得到验证。模型7结果显示感知问责显著正向影响公务员避责作为(β=0.155,p≤0.05),H1b得到验证,感知问责对公务员工作行为的双刃剑效应得到验证。认知层面,模型1结果显示感知问责显著正向影响挑战性评估(β=0.296,p≤0.001),H2a得到验证。模型2结果显示感知问责显著正向影响威胁性评估(β=0.219,p≤0.001),H2b得到验证,感知问责会导致公务员个体内在的评估差异。情绪层面,模型3结果显示挑战性评估显著正向影响积极情绪(β=0.605,p≤0.001),H3a得到验证。模型4结果显示威胁性评估显著正向影响消极情绪(β=0.641,p≤0.001),H3b得到验证,认知层面的内在评价可以显著影响公务员的情感情绪。工作行为层面,模型6结果显示积极情绪显著正向影响担当作为(β=0.627,p≤0.001),H4a得到验证。模型8结果显示消极情绪显著正向影响避责行为(β=0.568,p≤0.001),H4b得到验证,内隐情绪对公务员外在行为的影响得到确认。

四、研究结论与讨论

(一)研究结论

本研究基于“压力感知—个体评估—内隐情绪—外显行为”四维分析框架,探讨了感知问责对公务员工作行为的双刃剑效应,并分析了评估与情绪在其间发挥的链式中介作用。研究一发现,感知问责对公务员担当作为与避责行为皆具有显著正向影响。研究二发现,挑战性评估与积极情绪在感知问责与担当作为间发挥链式中介作用,而威胁性评估与消极情绪在感知问责与避责行为间发挥链式中介作用。研究结论发现感知问责与公务员工作行为间的具体作用机制,不仅丰富了对感知问责的理解与认识,而且对掌握目前公务员工作心理状态和推动问责机制有效运转具有一定的现实意义。

(二)理论意义

虽然问责制度对规范公务员行为和提升国家治理能力发挥重要积极作用,但随着组织内部责任范围的不断扩大与外部环境不确定性的日益强化,形式各异的“问责乱象”时有出现,使得公务员面临巨大的问责压力[52]。本研究通过调查实验与问卷调查对公务员感知问责与工作行为间的双刃剑关系进行探讨。具体而言,本文主要有以下几点理论贡献:

首先,本研究回应了中外众多学者关于加强公共管理领域感知问责研究的呼吁[53][54],不仅将研究视角由宏观层面的问责制度研究深入拓展至微观层面的感知问责研究,而且将感知问责这一概念纳入到中国本土公共管理情境下并讨论其对公务员个体工作行为所产生的影响,有助于推动中国情境下问责领域研究的持续深入。

其次,通过整合“宏观制度设计—微观感知解析—宏观反馈建构”的分析过程,实证验证了感知问责是链接宏观问责制度和微观个体行为之间的重要桥梁,不仅考察了目前我国公务员对问责的内在感知和行为表现差异,而且有助于推动问责制度进一步发挥积极效用。

最后,本研究通过构建“压力感知—个体评估—内隐情绪—外显行为”四维分析框架,全面分析了感知问责对公务员工作行为的双刃剑链式中介效应,探讨了个体评估和内隐情绪在这一过程中的路径机制,并且从正面和负面两个路径进行考察,有利于进一步打开感知问责与公务员工作行为之间的“机制黑箱”。

(三)实践价值

根据研究结果,感知问责发挥的正向效应能够显著提升公务员担当作为水平,但其客观存在的负向效应也在一定程度上导致了公务员的避责行为并掣肘着责任政府的建设以及问责制度的效能发挥。如何消解其负面效应是学术研究与组织实践应当关注的重点。就此,本研究对治理公务员问责压力提出如下实践路径:

第一,明确制度设计,发挥问责制度正面效用。感知问责不仅能够激发公务员的担当作为,同时也能够推动其产生消极避责行为。首先,完善问责制度设计,将现代化信息技术手段运用于责任目标设定、工作信息收集和绩效结果评价等全过程,增加社会公众对政府责任的理解和监督,实现透明问责。其次,明晰个体权责边界,责任与权力孪生并存[55],在问责制度执行过程中要注意区分不同主体所涉及的不同类型责任,实现精准问责。最后,把握问责尺度,严格规范责任追究过程中的自由裁量权,以相对稳定的基准调整问责尺度,防止问责泛化。

第二,重视心理状态,把握干部内在感知过程。研究结果显示,内在评估与情绪对个体行为表现具有显著的传导作用。因此,公共组织应当加强对公务员个体心理状态的关注。首先,通过谈心谈话等方式了解公务员工作状态,引导其正向认知工作中出现的相关状况,并积极正向评估工作挑战。其次,广泛宣传有关问责制度的法律法规,营造正确的问责文化氛围,引导公务员个体准确理解制度方案。最后,加强对公务员个体的关心关爱,从而缓解其日常心理压力和消极情绪,并且通过知识讲座、专题辅导等方式提高其自我心理调适能力。

第三,优化政策执行,完善配套制度设计安排。首先,在问责政策执行过程中,要注重提升政策执行主体综合素质和塑造良好的政策执行环境,避免政策执行偏差导致的问责异化,提升政策执行效果。其次,进一步完善组织激励和容错纠错等制度建设,注重激励机制和约束机制之间的动态平衡,推进权力清单和责任清单的衔接配套,发挥配套制度的激励和约束效应。最后,强化问责结果运用,重视对问责信息进行分析,形成制度化的评估和反馈机制,从而提升组织的整体绩效。

(四)不足与展望

当然,本研究也存在以下几点不足。第一,对感知问责的测量直接借鉴国外成熟量表,虽然该量表被证实具有较好的信度和效度,但是并未对其进行本土化改编。第二,基于压力交互理论探讨个体评估与情绪的链式中介作用,但是依然存在着其他能够揭示问责制度和个体行为之间关系的传导机制,以及不同情境下的调节机制。因此,在未来研究中可以进一步借鉴相关理论构建符合本土公共管理实践特色和文化情境的感知问责量表,探讨感知问责对公务员工作行为的其他影响路径和边界条件。

参考文献:

[1]张贤明.官员问责的政治逻辑、制度建构与路径选择[J].学习与探索,2005(2):56-61.

[2]LELAND S, MOHR Z, PIATAK J. Accountability in government contracting arrangements: experimental analysis of blame attribution across levels of government[J]. The American review of public administration, 2021, 51(4): 251-262.

[3]谷志军,陈科霖.当代中国决策问责的内在逻辑及优化策略[J].政治学研究,2017(3):52-62,126-127.

[4]盛明科,李悦鸣.改革开放四十年干部问责制度:历史图景与发展逻辑[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2019,43(1):40-46.

[5]郑方辉,欧阳雄姣.基层绩效考评问责“层层加码”:表征、成因和破解路径[J].理论探讨,2023(6):58-65.

[6]竺乾威.行政问责:组织层面的分析[J].行政论坛,2024,31(4):84-90.

[7]张乾友.问责与责任化:官僚组织的责任悖论[J].浙江学刊,2022(1):63-71.

[8]王锐,倪星.问责的混合效应与基层避责行为的策略性变化[J].江汉论坛,2024(1):52-59.

[9]田先红.督查悖论:监督下乡中的基层避责行为[J].求索,2023(5):159-166.

[10][42][44]SCHILLEMANS T, OVERMAN S, FAWCETT P, et al. Understanding felt accountability: the institutional antecedents of the felt accountability of agency-CEO's to central government[J]. Governance, 2021, 34(3): 893-916.

[11][53]李延伟,徐陈璧.公共行政中的感知问责:分析框架与研究展望[J].公共行政评论,2024,17(1):178-195;200.

[12][29]HALL A T, FERRIS G R. Accountability and extra-role behavior[J]. Employee responsibilities and rights journal, 2010, 23(2): 131-144.

[13]张书维,张梓丙,王戈.行为公共管理视角下的信息通信技术与街头官僚问责制:理论述评与模型构建[J].甘肃行政学院学报,2024(1):16-27.

[14]KUO C C, NI Y L, WU C H, et al. When can felt accountability promote innovative work behavior? The role of transformational leadership[J]. Personnel review, 2022, 51(7): 1807-1822.

[15]MERO N P, GUIDICE R M, WERNER S. A field study of the antecedents and performance consequences of perceived accountability[J]. Journal of management, 2014, 40(6): 1627-1652.

[16]BREAUX D M, MUNYON T P, HOCHWARTER R W A, et al. Politics as a moderator of the accountability-job satisfaction relationship: evidence across three studies[J]. Journal of management, 2009, 35(2): 307–326.

[17]MACKEY J D, BREES J R, MCALLISTER C P, et al. Victim and culprit? The effects of entitlement and felt accountability on perceptions of abusive supervision and perpetration of workplace bullying[J]. Journal of business ethics, 2018(3): 659-673.

[18]张娇娇,罗文豪.组织行为研究中的双刃剑效应:典型模式与策略建议[J].管理评论,2022,34(9):195-207.

[19][31][41][50]郭晟豪.基层干部的担当作为:基于角色认同中介的动机与行为关系研究[J].公共管理与政策评论,2021,10(1):67-80.

[20]许珂,张芳文.力微任重:目标责任考核下的基层官员避责行为研究[J].公共管理评论,2024,6(2):160-184.

[21]HALL A T, FRINK D D, BUCKLEY M R. An accountability account: a review and synthesis of the theoretical and empirical research on felt accountability[J]. Journal of organizational behavior, 2017, 38(2): 204-224.

[22]TETLOCK P E. The impact of accountability on judgment and choice: toward a social contingency model[J]. Advances in experimental social psychology, 1992(25): 331-376.

[23]张书维,李纾.行为公共管理学探新:内容、方法与趋势[J].公共行政评论,2018,11(1):7-36+219.

[24]代涛涛,陈志霞.行为公共管理研究中的实验方法:类型与应用[J].公共行政评论,2019,12(6):166-185+203.

[25]HALL A T, ROYLE M T, BRYMER R A, et al. Relationships between felt accountability as a stressor and strain reactions: the neutralizing role of autonomy across two studies[J]. Journal of occupational health psychology, 2006, 11(1): 87-99.

[26]MITCHELL M S, GREENBAUM R L, VOGEL R M, et al. Can you handle the pressure? The effect of performance pressure on stress appraisals, self-regulation, and behavior[J]. Academy of management journal,2019, 62(2): 531–552.

[27][34]CAVANAUGH M A, BOSWELL W R, ROEHLING M V, et al. An empirical examination of self-reported work stress among U.S. managers[J]. Journal of applied psychology, 2000, 85(1): 65-74.

[28]BAUMEISTER R F, VOHS K D, DEWALL N, et al. How emotion shapes behavior: feedback, anticipation, and reflection, rather than direct causation[J]. Personality and social psychology review, 2007, 11(2): 167-203.

[30]BAUMEISTER R F, LEARY M R. The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation[J]. Psychological bulletin, 1995(3): 497-529.

[32]田先红,周展.风险治理市场化:责任过载时的基层政府避责行为研究——基于J市Y镇保险政策实践过程的观察[J].理论与改革,2024(3):127-142.

[33]邓大才.反向避责:上位转嫁与逐层移责——以地方政府改革创新过程为分析对象[J].理论探讨,2020(2):157-162.

[35]HOCHWATER W A, FERRIS G R, GAVIN M B, et al. Political skill as neutralizer of felt accountability-job tension effects on job performance ratings: a longitudinal investigation[J]. Organizational behavior and human decision processes, 2007(2): 226-239.

[36]MENGENS J I, KILDUFF M. Group emotions: cutting the gordian knots concerning terms, levels of analysis, and processes[J]. Academy of management annal, 2015, 9(1): 845-928.

[37]WATSON D, CLARK L A, TELLEGEN A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales[J]. Journal of personality and social psychology, 1988, 54(6): 1063-1070.

[38]DEWI R C, RIANTOPUTRA C D. Felt accountability: the role of personality and organizational factors[J]. Journal of management development, 2019, 38(4): 312-322.

[39]周文莉,顾远东,唐天真.积极情绪对研发人员创新行为的影响:创造力效能感与工作卷入的中介作用[J].科研管理,2020,41(8):268-276.

[40]JACOBS G, BELSCHAK F D, DEN HARTOG D N. (Un)ethical behavior and performance appraisal: the role of affect, support, and organizational justice[J]. Journal of business ethics, 2014(1): 63-76.

[43][51]涂文燕,公婷.控制型问责可否有效遏制避责行为?——基于官员行为与制度规范的内在逻辑分析[J].行政论坛,2022,29(5):52-60.

[45]DRACH-ZAHAVY A, EREZ M. Challenge versus threat effects on the goal-performance relationship[J]. Organizational behavior and human decision processes, 2002, 88(22): 667-682.

[46]周湾湾,古茜茜,李伟丽,等.工作重塑何以成为员工应对辱虐管理的手段?基于压力认知评估的理论视角[J].中国人力资源开发,2023,40(4):21-34.

[47]郑银波,李馨,黄华东,等.死亡提醒对员工绩效的双刃效应:压力交互理论的视角[J].心理科学进展,2023,31(1):116-126.

[48]WATSON D, CLARK L A, TELLEGEN A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales[J]. Journal of personality and social psychology, 1988, 54(6): 1063–1070.

[49]王永伟,韩雪亮,田启涛.领导授权如何激发员工创造力——基于积极情绪的调节作用[J].经济经纬,2023,40(2):121-129.

[52]谷志军.问责乱象的生成机理及精准治理[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2021,38(2):32-38.

[54]OVERMAN S, SCHILLEMANS T. Toward a public administration theory of felt accountability[J]. Public administration review, 2022, 82(1): 12-22.

[55]赵勇.推进流程再造与建设“整体性政府”——大城市政府构建权力清单制度的目标指向[J].上海行政学院学报,2019,20(1):14-25.

“Taking Charge” or “Blame Avoidance”?

A Research about the Double-edged Sword Effect of Felt

Accountability on Civil Servants’ Work Behavior

Yu Yanghang / Zhang Yaping

Abstract:A mature accountability system is the key element and important symbol of building a responsible government and achieving good governance. The design of the accountability system at the macro level requires the effective perception of individuals at the micro level to maximize the effectiveness of the system. However, the study about the felt accountability and the effects on work behavior of civil servants is quite few. Therefore, based on the transactional stress theory, this paper constructs a four-dimensional theoretical analysis framework of “stress perception — individual appraisal — implicit emotion—explicit behavior”, and discusses the specific mechanism of civil servants’ felt accountability on taking charge and blame avoidance through two studies. Study 1 adopted a survey experiment, and the results showed that felt accountability had a double-edged sword effect on individual work behavior, it could not only stimulate individuals taking charge, but also induce individuals blame avoidance. In study 2, a questionnaire survey was used, the results showed that felt accountability stimulated positive emotions through challenge appraisal and then encouraged individuals to take charge. In addition, felt accountability could also encourage negative emotions through threat appraisal and thus induce individuals to avoid blame.

Keywords:Felt Accountability;Taking Charge;Blame Avoidance; “Double-edged Sword” Effect;Behavioral Public Administration

(责任编辑 周 巍)