默音决定不再沉默

默音是一个小说家,也是一位日语翻译。

从16岁开始到现在,默音已经写作20多年,正像她的笔名,默默地耕耘,默默地发声。

但是就在这样一位低调的作家身上,我们却看到纯文学一种少见却振奋人心的可能。

假如纯文学写作是个“圈”,默音就像一棵在圈外生长的杂草,默默吸收水分和阳光,又默默投下属于自己的一小片绿荫,自有一种韧性。

2022年,默音对十余年前的一场抄袭风波旧事重提。

事情起于2009年,当年8月,她在《鲤》创刊号上发表小说《人字旁》,同年12月,《最小说·三周年特刊》上刊登了林培源的小说《黑暗之光》。有人在最小说的论坛上指出《黑暗之光》抄袭《人字旁》,次年1月,默音表示自己的作品被“山寨”了。后来《鲤》的编辑试图联系林,对方手机关机,此事不了了之。

当时的默音虽已经断续写了一些作品,但多是一些“随意、自娱”的写作,对文学圈来说,仍是“新人”。如今的默音,依靠自己的作品成了一个“立得起来”的作者。2022年,她见证两位豆瓣友邻遭遇抄袭事件,在为他们发声的同时,过去的经历也在她的内心引发刺痛,她决定转发2010年的旧声明,继续为自己讨一个说法。

默音不再“默默”,这次她等到了对方的道歉,她的名字,也被更多人知道。

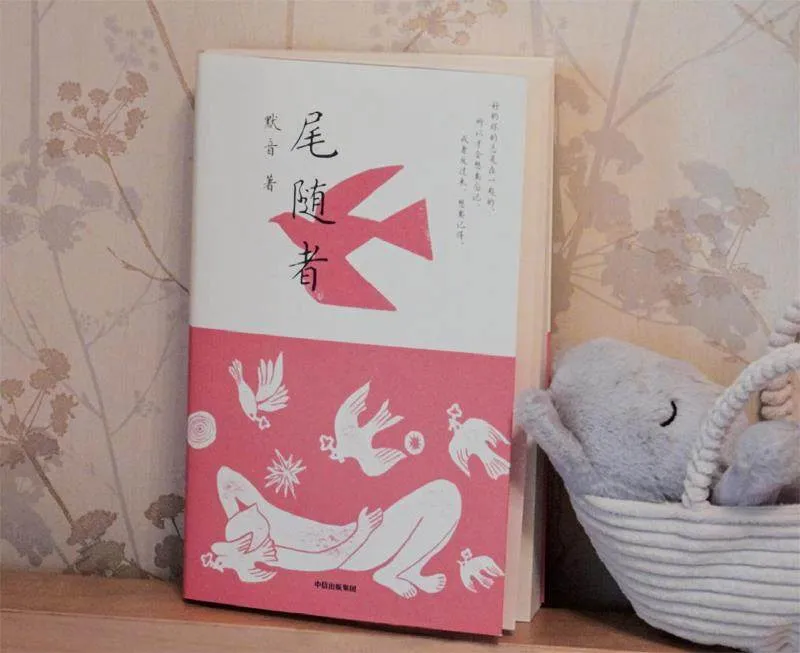

“重提”事件过去2年后,今年年初,默音出版了新的小说集《尾随者》。8月,她的长篇小说《甲马》再版。

她还在写,冷静、坚持、勤奋。

尽管写作这条道路对她来说从未称得上平坦,16岁那年,起飞于上海八佰伴商场的那个幻想故事,至今仍然牵引着她,在对文学的悲观中,做一个默然而坚韧的潜行者。

9月,南风窗联系到默音。

与她聊天是很愉快的事,她怀着斟酌词句的认真与热情对待生活,多年文学之路,“尽管只是对着电脑打字”,也显得妙趣横生。对她来说,小说家是一种“信念”,也是她的生活方式,“已经无法想象一种不写作的生活”。

还会有多少人看小说呢?默音不敢有太大的希望,但是如果读者愿意第二遍读她的小说,她会满足地说:“我真高兴……”

家庭小说

默音用了两次这个句式:“我也是长到很大才发现不是所有人……”

一次说的是爱吃,一次说的是画画。

在默音的写作里,美食和美酒是常见的话题,有时候甚至是情节线索。

她有一个公众号,叫“默音吃酒去”。这些年来,她也常有一些与美食风物相关的随笔散文,见诸各类报刊。

说起爱吃,她的语气里流露出一种孩童般的惊奇:“我也是长到很大才发现有人不爱吃!”

对美食的敏感,或许培育自默音的儿时故土。她生在上海的一个知青家庭,因为父母在云南插队,她人生的前十几年在云南小镇弥渡度过。默音说弥渡,“哪哪都好吃”。

初中毕业那年,默音随父母回到上海,最先需要适应口味的变化,从酸辣到甜口,从米线饵块到苏式面,地理的位移,以风味的变化显现。

小说《酒狂》的开头,默音写面馆,“是最能体现人类欲望一极的地方。大肠,猪肝。经过浓油赤酱炖煮的内脏隐含着腥膻味儿,顾客们连汤带肉汁液淋漓地咀嚼吞咽,恰如掠食的兽”。

《酒狂》当然也写酒。故事里的人喝汾酒、洋酒、西凤酒,主角还有金句:“能喝到一起,就能说到一起。”

默音跟酒的渊源,则是村上春树。17岁的时候,默音“看了太多的村上春树”,在村上的小说里,“总是所有人都在喝酒”。那时她在上海八佰伴做实习营业员,有一天,她下了班,坐车到浦西,在一家餐酒吧点了一杯啤酒和一份海陆空三明治,“都是在村上书里出现过的”。那时候她很年轻,“觉得啤酒很难喝”,但是后来“可能是生活太苦了,也就不觉得啤酒苦”。

村上春树对少年时期的默音影响巨大,“人生观几乎都被他的作品塑造”。

那时,国内只有漓江出版社翻译出版了一套五本的村上小说,其中有两本在上海的书店买不到,默音就根据书本版权页上的出版社地址,写了一封信过去询问如何买到剩下的两本。出版社寄回了一张像报纸一样大的书目单,默音按照书目的价格汇款,买到了那两本小说。“说起来,这件事也很‘90年代’。”

默音一进学校,就知道自己毕业后要去八佰伴当营业员。她不甘心,因为初中时自己还是好学生,虽然对未来的职业选择并不清晰,但“总觉得自己还能做点别的什么”。

但她现在反而觉得,村上春树有时并不是好的写作榜样,“他的人物像标本一样悬浮着”。但在默音的写作里,一个人物小时候有什么经历,他的家人是什么职业,他处在怎样的关系网,都很清楚。

于是《尾随者》结集时,她发觉这些故事本质都是“家庭小说”,也有朋友评价为“性别小说”,默音觉得也有道理。

她解释说:“我写了一些与性别有关的故事,其实某种程度也是我对出版制度的挑战。”在她的阅读经验里,能够被写成小说的题材和故事,与能够出版的那一部分,数量悬殊。谨慎有可能会带来狭窄,她选择写一点“别人不大愿意写的东西”。

集子里《暗香》这一篇,“外婆”和“阿婆”生活在一起的背景设置,来自她的听闻。两位老人,过去都在医院工作,等老了她们就在一起生活,“大家都知道她们是什么关系,但没有人来点破这件事”。

小说家的联想在这里展开。“当她们作为家人的关系建立,那么在这个结构里,出现第三个人会怎样呢?我设想她们有一个女儿,这个女儿又有一个小孩,是第三代,我就从这里开始写。”这样的家庭结构给作为第三代的男主角带来隐秘的影响,长大成人后他再度遇到了一对“外婆与阿婆”。

《尾随者》里的故事,大多有一点玄妙的色彩,存在一种遥远的对称性:姐姐与妹妹,尾随者与被尾随者,上一代与下一代,上海与东京。

她承认自己更喜欢复杂的故事。默音的写作从一个诞生于商场柜台的科幻小说起步,如今,她的精力主要放在现实主义写作,却仍着迷于挖掘生活亦真亦幻的那一面。

幻想小说

“谢晔在大理州弥渡县待到十九岁,这是第一次出远门,周遭充满隔阂的语言让他的陌生感更加剧烈,仿佛到了另一个国度。路途不顺,原本两天三夜的火车,在贵阳那边遇到一段塌方而绕路,足足走了三天四夜。最后一天,车上的盒饭只有几片卷心菜叶作为点缀,热水也开始限量供应。”

《甲马》的开头,小说里的人物从云南来到上海,火车上的三天四夜,取自默音的真实经历。1990年代,云南与上海的差异大到如同分属两个世界。

默音记得,上海最初给她一个很大的冲击,是满街都在卖纸杯装的可口可乐。

上海给默音带来的另一个冲击,是日本漫画。

云南县城的图书馆藏书量很少,而上海与世界接轨的程度则令她惊讶。“盗版进度可能只比日本慢几个月,只要日本出了单行本,盗版在上海就迅速地出来。”

默音开始去同学家“疯狂地看漫画”,充满幻想与奇异的流行文化和日本文学,同时导向了她走上写作与日语翻译穿插进行的职业生涯。

在云南学习成绩不错的默音,到上海之后对教材非常不适应,最后只考上了中专。根据专业对口,默音一进学校,就知道自己毕业后要去八佰伴当营业员。她不甘心,因为初中时自己还是好学生,虽然对未来的职业选择并不清晰,但“总觉得自己还能做点别的什么”。

阅读和写作,成了这个“不甘心”的女孩生活的出口。

1996年,16岁的默音在上海第一八佰伴商场五楼的文房四宝和中国字画柜当实习营业员。商场上班的规律是做一休一,上班的那天在柜台站12个小时,第二天完全可以被自己支配。默音报了一个暑期班,不上班的日子,她就学日语,看小说。

靠着日语底子,后来默音去了日企工作。2006年,她以大专自考文凭考取了上海外国语大学日语系的研究生,读研期间,第一次接到日文书籍的翻译工作,那本书是《真幌站前多田便利屋》。

写作则开端于某个看柜台的下午。她站在上万元的端砚、西安碑林的拓片、古人的字画里,周围是日本游客和上海市民的熙熙攘攘,两个时空交叠,她的脑海里飞快构思了一个科幻故事,她讲给了同事听。

文学编辑彭伦曾表示,一个无名的作家要获得名望,“默音是一个激励年轻写作者的榜样”。即便不通过结交圈子、学历背书,坚持去写,依然能被看见。

1996年,以真名田肖霞署名的小说《花魂》寄到了《科幻世界》编辑部,被发表在刊物的“校园科幻”栏目。这个栏目通常只刊登3000字以下的稿件,但是《花魂》有6000多字。这个故事讲述一个不幸终身残疾的女孩,借助一位科学家的发明,作为一棵充满灵性的樱树得到新生。

2009年,一个朋友告诉默音:“有一本叫《鲤》的刊物正在筹办,你要不要给他们写点东西?”

同年8月,《人字旁》刊登在《鲤·因爱之名》,这是默音第一次在纯文学刊物上发表作品。

不幸的是,该文被抄袭。对文学真诚刻苦的女孩,一个字一个字地被看到,却又被掠夺;抄袭事件发生时还是学生的林培源,则有着一份漂亮的履历:暨南大学文学硕士、清华大学文学博士,一路在文学比赛中获奖,作为文学的“圈内人”顺风顺水。

这个事件也引向了对国内纯文学创作生态的讨论。文学编辑彭伦曾表示,一个无名的作家要获得名望,“默音是一个激励年轻写作者的榜样”。即便不通过结交圈子、学历背书,坚持去写,依然能被看见。

默音曾说:“人写下的每个字,会成为他的一部分。”“抄袭者不是像人们以为的那样,单是给自己挂一张和原创者相似的面具,而是直接拿走了别人的脸——被抄袭的原创者,除了愤怒,必然会感觉到某种丧失。”

但她庆幸自己坚持了下来:“如果我中途放弃了写作,我不就输给了那道阴影吗?”

纯文学的问题

有一年,因为对创作感到有些丧气,默音织了一整年毛衣。

纯文学的发表周期很长,默音曾在随笔中简单计算过,一篇小说写完,投递给文学刊物,即便被期刊留用,到刊出前也要经历漫长的排队时间,等两三年都是正常的;再到收到集子中出版面见读者,有时候需要四五年的时间。收入《尾随者》的《酒狂》动笔于2012年,定稿于2014年,等到收录进集子出版,已经是2024年的事。

她曾在随笔中写过一句话:“在中国,做一个小说家,与其说是一份职业,不如说是一种信念。”

她为这句话补充了语境。在日本,一个人想要当作家,需要通过向文学奖投稿来出道,拿奖之后,就会有人向作家约稿,而且日本的文学杂志有相对稳定的读者。中国的纯文学创作缺少这样在发表渠道、作者、读者之间建立联系的稳定机制,等到小说与读者见面,作者往往已经离开当时的写作状态很久了。

这种写与读的时差,让默音觉得纯文学小说家不太像一个规律运作的职业。从这个层面来说,默音很羡慕网文作家,“网络日更的情况下,写完就能看到别人的反馈”。

现在,默音了解读者对自己的评价,主要还是通过豆瓣。她发现自己喜欢的评论往往来自同为写作者的评论者。他们带着“自己的一个宇宙”,留下评论就像“跟你擦肩而过的时候拍了一下你的肩膀”。默音很珍惜这样的机会。

2019年,默音打算去日本旅居一年,辞了工作。后来遇到疫情,她第一反应是“辞职亏了”,因为在疫情影响下,无论你是否自由职业者,现在也要居家办公,就像“买完东西它又突然降价一样”。

辞职之前,通勤导致默音下班后筋疲力尽,她的策略是每天早起一个小时来写作。对默音来说,写作是一项需要规律和勤奋的技巧性活动。在早起的这一小时里,她保证自己每天都写出3000字,不见得这3000字是有效的,之后可能是废的,但是一定要写。

从16岁到现在,即便中间有一两年的停顿,去织毛衣,去画画,去翻译,处理工作的琐事,但写作从未被默音彻底放下。她已经很难想象一种不写作的生活。但是最近她会设想,假如自己年少时就有了观鸟的爱好,现在自己说不定会去从事与自然相关的工作。

说起手机,默音对小说的未来非常悲观。她有一个“暴论”:我们可能是最后一代会自主阅读的人。自主阅读指主动选择自己想读的东西,而不是看大数据推过来的。

2022—2023年,默音在东京旅居一年。2023年春天,她出门看樱花,那天天气特别好,无数小鸟在树叶里跳着,叫着。她拍下视频来,发给朋友欧阳婷。欧阳婷告诉她,这小鸟叫“栗耳短脚鹎”。

一张栗耳短脚鹎的照片发过来。

默音突然觉得这小鸟长得好可爱,“跟以前我熟悉的鸟都不一样,有个红脸蛋”。她 “入了坑”,买了相机和望远镜,自那之后,观鸟成了她生活里最大的爱好。

观鸟与写作是大相径庭的两种活动。写作需要不断挤压自己,朝向世界给出东西,而观鸟是一种获得。

对默音来说,观鸟的另一个好处是不用拿起手机。

说起手机,默音对小说的未来非常悲观。她有一个“暴论”:我们可能是最后一代会自主阅读的人。自主阅读指主动选择自己想读的东西,而不是看大数据推过来的。

这几年,默音特别钟情于日本作家武田百合子,翻译过她的《日日杂记》《富士日记》之后,默音写了一个 “久违的”科幻小说《梦城》。小说时间设定在未来,手机已经不存在了,人们通过植入设备就能通话、看到别人的幻想和梦境。那个时代有一种产品,叫 “视梦”,人们可以潜入这个梦的视角,就像实际经历其中的一切一样感知故事的发生。武田百合子的《富士日记》就被做成了一个梦,“在那样一个已经没有人阅读的时代”。

但这种悲观反而导向了一种豁达,她正在学习做一个放低预期的作家。

默音如今不像前几年那么在意自己会与多少读者相遇,因为现在的她觉得,即使只有很少的人读到自己,只要他们“真心读进去了”,她就很快乐。受访的几天前,她去上海图书馆参加了一个讨论武田百合子和武田泰淳的读书活动,有个读者跟她说自己非常喜欢《日日杂记》,所以三册的《富士日记》出版之后这位读者特别开心,“每天都读一段”。这给了默音很大的安慰。

“任何时代都会有纯文学创作者,但是如何抵达读者,每个时代有自己的解决方法。”

她还在为文学寻找读者,无论是去写,还是去翻译。结束受访时,默音对我轻轻地说:“有空也去读读百合子吧。”