大师背后的女人

“好委屈啊。”

一位生命行至晚年的女性回忆起自己大半生的婚姻生活,作此感慨。这名女性的名字叫张赞英,生平年龄不详,籍贯家庭不详。她是知名植物画家曾孝濂的妻子。

新一期《十三邀》节目里,许知远采访曾孝濂,顺带采访了张赞英。与大画家在采访里阔论的植物生命哲学与人文艺术不同,张赞英所言,尽是世俗的委屈和怨气:与曾孝濂结婚后,为了丈夫的事业,她不得不放弃自己的梦想与事业。几十年来,张赞英替丈夫操持一切,负担下家里的大小事务,牺牲奉献了一辈子。如果还有下辈子,她只想走自己的路。

在依附着名人丈夫顺带的采访里,张赞英终于有机会说出自己的心声。没有一个知名媒体人和作家,会去采访一个不知名的女性。采访张赞英,以及几个月前另一期《十三邀》采访许倬云的妻子曼丽,都是“大师”的顺带。

古今中外,不少“大师”“名家”甚至是伟人背后,都站着一个沉默的妻子。为大作家托尔斯泰默默付出和忍受一生的妻子索尼娅在自己的日记里哀叹:“生活在世上真是艰难、痛苦。长久的斗争,紧张地处理家里家外的事务,教育子女,出版书籍,管理属于子女的产业,照顾丈夫,维持家庭平衡,所有这些事情都使我疲惫不堪。”

这些“非凡”背后的女性,处于凝视焦点之外,人们掷向她们的眼光,和她们的丈夫看待她们的方式一样,多的是感谢和感动。可这两种情感,都只承认了她们在婚姻内的价值,而非对个人价值本身的肯定。生命已至晚年,当她们回望婚姻,也许漫长一生也感受过幸福,但唯独不能否认对自己的歉疚。

若重来一次,重要的不是她们是否还会选择婚姻,更值得思考的是:为什么无论选择哪条路,都可能留下后悔?

接过脏纸巾的人

曾孝濂,1939年出生于云南威信,中国知名植物科学家、《中国植物志》插图作者,已发表插画2000余幅,被誉为“中国植物画第一人”。

在无数媒体采访与名人对他的评价里,最常见到的表述,是类似“一生只做一件事”“从一而终”“为生命立传”等赞誉。光环背后,可能是经年累月的韧性、艰苦与意志力,也可能还有一个沉默的女人。

“文革”时期,张赞英插队到云南,在中国科学院云南植物所认识了曾孝濂。70年代中后期,张赞英争取到一个机会,到北京林业大学去念书。然而,四年学习过后,由于家庭缘故,她最终还是咬牙决定回到昆明,回到丈夫和孩子身边。

往后几十年,为了成全丈夫曾孝濂在植物所的工作,张赞英几乎完全放弃了自己的事业和抱负。她自觉承担起所有家务和照护工作,独自处理生活里一件件大大小小的危机与琐事。

晚年,曾孝濂当然也意识到妻子为自己这一生作出的奉献与牺牲,他觉得自己“实在幸运”,会口头上对妻子说“我就是靠你了”。

记者回忆了采访时的更多细节:“曾孝濂的夫人张赞英始终以一种极为沉静和耐心的态度在照护曾孝濂:一天三次提醒他下楼吃饭,给他剥橘子、倒水、泡咖啡,转达外界发来的每一封邮件和每一条信息。曾孝濂也早已习惯这种全方位的照护,从食堂走出来,自己忘了扔掉的纸巾也会递给妻子。”

“不甘心”是张赞英在三年前与今日采访里都表达过的几个字。

与记者一起从食堂走出来时,曾孝濂把用过的纸巾递给张赞英,张赞英迟疑了一秒,还是接过了那团纸。

这份“迟疑”,是这位女性维系婚姻这么多年的一份核心情感动能。这里面也许有熟悉感带来的包容和信任,也许有长期生活产生的依赖和怜悯,有一份恻隐,但也有无奈和叹息。只不过,多年来,她下意识地隐藏这份无奈。

“不甘心”是张赞英在三年前与今日采访里都表达过的几个字。她不能否认夫妻二人几十年的感情,但她同样不能否认,作为一个曾经也怀揣梦想的女性,张赞英自己,在这段令外人歆羡的婚姻里渐渐消磨、淡化了。

当自我浮现,生命行至晚年,当被问到“跟曾孝濂在一起最开心的是什么”,张赞英平静地坦言:“没有开心的……跟他的日子,很不好过的。他的世界里,只有他一个人。没有别人。”张赞英内心的不甘与怨气在于,丈夫全身心扑在自己的事业里,没有多余的情感与精力分给家庭。

因为爱情、理解和包容,或者也因为欣赏和某种宏大叙事的责任感,她们选择忍受,甘愿付出。

反叛的人

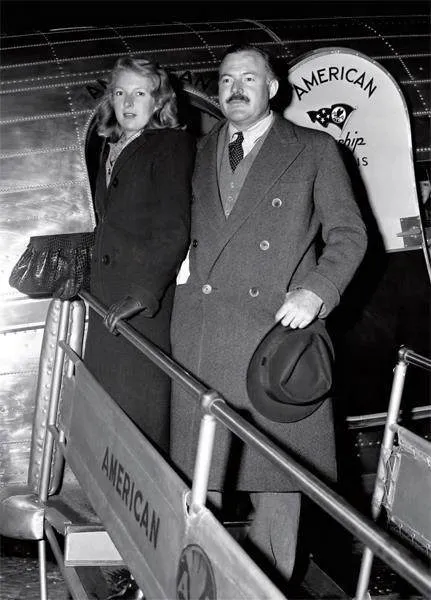

“我一开始将只是他的妻子,若想成为我自己,只能奋力不止。”2018年出版的历史小说《我不可能只是仰望着你》,主角是一个名叫玛莎·盖尔霍恩的美国女性,她是20世纪第一位战地女记者、小说家。新闻界以她的名字命名了“盖尔霍恩新闻奖”,她的头像还曾出现在美国的邮票上。但玛莎同时还是大作家海明威的第三任妻子,是《丧钟为谁而鸣》的主人公原型。

与海明威相恋并结婚后,玛莎的个人时间被剥夺,写作才华被海明威掩盖,甚至评论家也从她的文字里看出了海明威的痕迹。

独立的玛莎不愿做大作家背后的无名主妇。于是,她离开了。她回到了她的战场。海明威在电报里咆哮着质问她:“你究竟是战地记者,还是我床上的妻子?”可在枪林弹雨里穿梭和报道的玛莎,才是真正的玛莎。爱情曾经发生,但自我主体性强烈鲜明的人,会意识到爱不该建立在对自我的磨削上。

值得一提的是,《我不可能只是仰望着你》的作者保拉·麦克莱恩,也是海明威的其中一任女友。2013年,麦克莱恩以自己与海明威的爱情故事为原型,出版了一部小说《我是海明威的巴黎妻子》。

麦克莱恩以自己与海明威的爱情故事为原型,出版了一部小说《我是海明威的巴黎妻子》。

在2018年的一次采访里,身为作者的麦克莱恩提到了与海明威在一起时的玛莎,并对后者表达了一种精细的剖解:“对她而言,这是一场持续不断的战争。他(海明威)具有如此压倒性的强力,以至于她需要不断努力才能摆脱他的影响。但她爱他,当他停止写作时,她会陷入深深的担忧。”

而在撰写玛莎的故事时,麦克莱恩映照出了自己。“我看到了自己的挣扎,如果我偏爱工作和事业,那么我的家庭生活有时会感觉一团糟。”

幸福的家庭与事业是否可以并存?对不同阶层和境况里的女性而言,离开都需要一定门槛,而且她们未必能从这一行为中得到真正的自由。

百年前,鲁迅援引挪威戏剧家易卜生《玩偶之家》的“娜拉出走”说法,表达了对女性离开家庭后的诘问和忧虑。那份担忧是冷峻而入骨的,娜拉离开丈夫的家里后,由于缺乏经济独立的可能性,最终只能回到“娘家”—事实上是“爹”家,回到另一个男性主权的家庭里去。

从百年前到今天,“女性出走”变成了一件很酷的事,就像郑州50岁的苏敏,决定逃离家庭生活,开启一段自驾游。无论是离开原生家庭,还是离开丈夫和孩子,离家出走都被视为勇气与某种自由意志的意识代言人。可人们只需要看见她们“离开”的动作,持久的过程,以及随后会面临的现实困境,往往因为其难以概括和复制,被消匿于主流讨论背后。

“张赞英们”的处境略有不同。那些在成就者背后默默付出数十年的女性,不属于那种底层的、在经济和话语上处于绝对弱势的女性。“张赞英们”与一个男人缔结婚姻,无论是否因为爱情,也终归是自由选择。如果在漫长几十年的婚姻里感到不幸福,为什么不离开呢?

她之所以成为她

植物学家的妻子并不怪罪于爱情。采访里,提问者许知远两次试图引导张赞英说出与曾孝濂结婚几十年的快乐与幸福,张赞英却哭了:“我这辈子,被困死在这个地方。我想出去走走,都走不了。我的时间,我的精力,全耗在他身上。我这辈子,很憋屈。他这样,我只有支持他。但支持了他,我一事无成。我真的,好委屈啊。”

与一个人缔结婚姻之后,女性自动接受这份契约对自己的改造。耶鲁大学教授、作家玛侬·加西亚在2023年的新作《她之所以成为她》里提到:在“某种特定的经济、社会和政治处境”下,女性更容易选择顺从。

这里的顺从指一种下意识符合阶段性身份特征的惯性,比如为了爱情放弃升学,为了家庭放弃晋升机会,如果没有按照那种惯性去成为妻子或者母亲,她们就会有负罪感。

传统婚姻的社会经济特质让人们一直以来认为,社会对好妻子、好母亲,与好丈夫、好父亲的定义和期待是不一样的。一个好丈夫最好事业有成,至少经济扎实。而要成为一个好妻子和好母亲,最好不要事业有成。

于是,一部分女孩从小就会被教育不需要建立太清晰强烈的“自我”,因为这不利于将来的个人幸福。而如果她们从小被灌输将来“注定属于某个男性”的观念,又容易陷入一种自相矛盾的困境:如果要寻觅一个足以庇佑自己余生的强大的丈夫,便不能够在对方身上享受自己所付出的同等爱情。

她们的丈夫恰好是一个在外部世界饱受期待的非凡者,自己的牺牲便变得更理所当然。

当她们满怀期望地走进婚姻,才会后知后觉地发现,琐碎的家务劳动、育儿工作,并不能给自己带来实质的成就感。如果她们的丈夫恰好是一个在外部世界饱受期待的非凡者,自己的牺牲便变得更理所当然—为了更宏大的人类财富和瑰宝,缝上自己的嘴,去做沉默的援助者。

中国台湾政治大学历史学系副教授许慧琦在著作《“娜拉”在中国》中,提出了一种可能的解决之道:“光要女性出走并不够,还得要男性回家。”

所谓“男性回家”,意即通过公共政策、法律和教育,优化性别分工概念,尽可能将生理价值与社会价值解绑。比如,家务劳动的价值能被社会认可甚至量化,比如,育儿的繁重任务不必非得依赖夫妻二人其中一方的牺牲,而是同时也可以寄托于公共设施。

“即便不结婚,她们也不会有所成就”的论调,预设了一个人的价值和幸福,都要来源于世俗意义上的个人成就。

但她们未必要成就斐然,也许只是希望自己不要成为第二个人的附庸。她们只是渴望完整、平静且可以自我操控的一生,渴望能够充分意识和察觉自我的一生。

特约编辑 吴擎 姜雯 jw@nfcmag.com