走向以学为中心的教学设计

教学设计在很大程度上体现了教师的师生观、教学理念。好课需要好的教学设计。当前,小学数学教学实践中常见的教学设计形式主要有教案和学案。教师在编制教案的过程中,往往习惯于站在教师和教材的立场,呈现以教师为主导的倾向,导致只见教难见学;而学案虽然偏向学生立场,却往往以导练为主,导学不够,导致只见内容难见过程。针对传统教学设计中重教轻学、教与学分离的现象,笔者尝试将备教与备学进行融合,构建教学案,从而促进教学设计真正走向以学为中心。

一、教学案的结构搭建

(一)教学案建立的基础。

教学设计理论与实践研究发轫于20世纪60年代,80至90年代第一代教学设计理论逐渐成熟。第一代教学设计研究的代表人物有罗伯特·加涅、罗米索斯基、梅里尔等,主要理论包括学习条件论、系统设计论、成分呈现论等。研究的转型大体始于20世纪90年代初,研究者开始聚焦教育目标分类、学习方式分类、学习设计、综合性学习等,致力于将教学设计建立在认知科学、教学和技术的交叉点上,提出了“为意义建构学习设计教学”。进入21世纪后,研究者更加聚焦学习科学(教育心理学)、教育技术学、课程理论和教学理论,教学设计更加突出整体性,关注面向任务、问题解决的教学活动,旨在促进有意义学习、生成性学习、建构学习、项目学习、综合性学习、任务学习的发生,推进教学范式从师本转向生本,培养学生的自主学习能力[1]。

我国教育实践领域历来非常重视教师的教学设计,并逐步形成相对固定的教案结构,主要包含:教学内容、教学目标、教学重点和难点、教学准备、教学过程、板书设计、教学反思等。随着以学为中心的课程改革不断深入,又逐步拓展到供学生使用的导学案设计,主要由学习内容、学习目标、学习活动及拓展练习等部分组成,但设计思路往往未能脱离“激发学习动机—复习旧知—学习新知—运用巩固—回顾小结—检验效果”的模式,“传递—接受”的传统教学模式仍然占据主导地位[2]。为此,笔者尝试将教师教与学生学的文本设计方案合二为一,建立教学案,旨在通过教学设计的文本结构再造,引导一线教师加强对教学的前端分析,关注学生的学习活动及过程,注重学习环境的创设,实现对教学中双主体、全过程的全面预设,体现教、学、评一体化。

(二)教学案的结构设计。

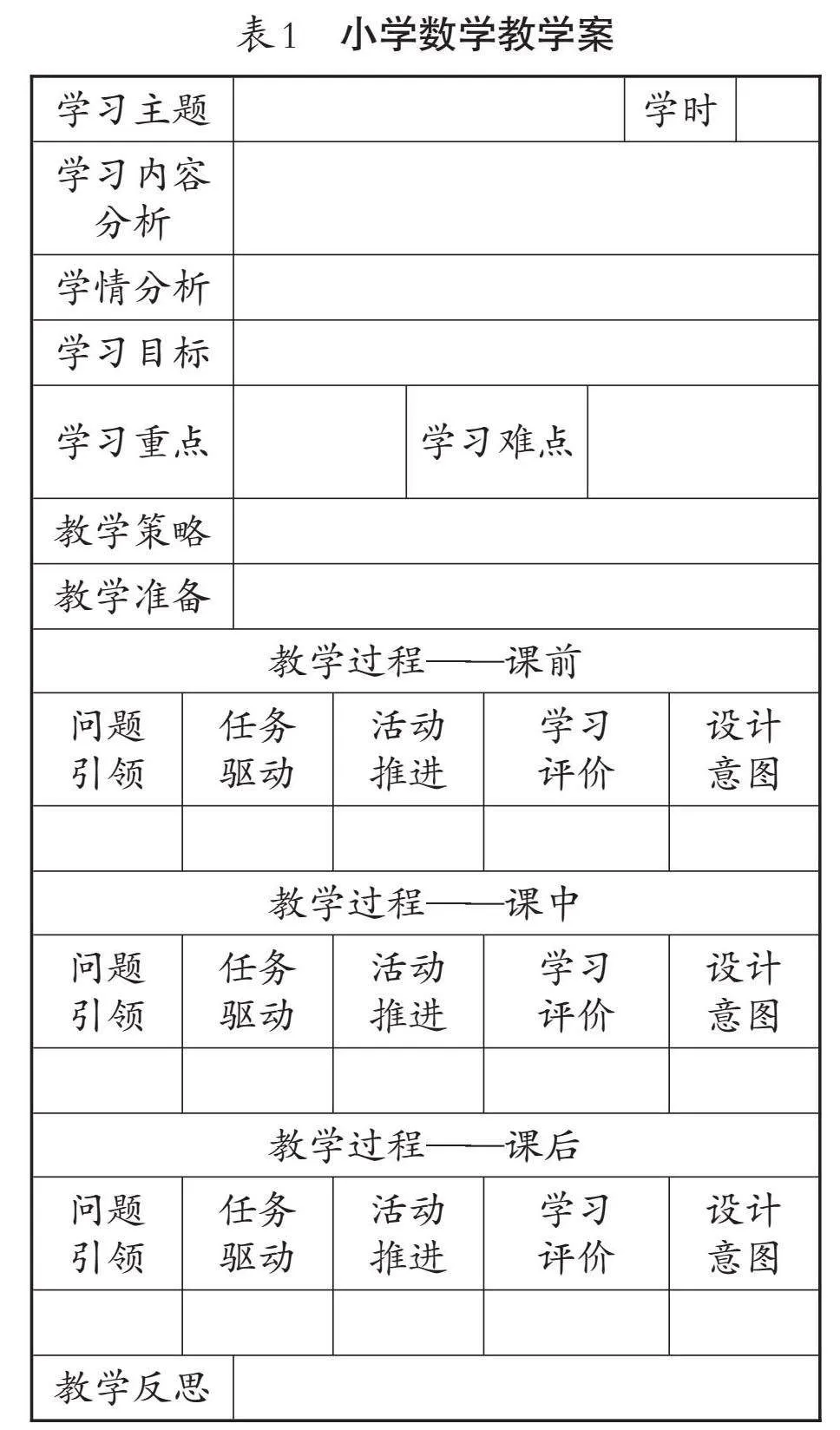

教学案的设计思路主要为:基于课标、教材、学情等确定学习目标及重点和难点,围绕目标设计教学策略、学习活动及评价策略。在设计过程中,教师要明晰学生在哪里,准备把学生带到哪里,怎么知道学生到哪里等问题。由此构建教学案的基本结构,如表1所示。

除了表1中呈现的基本结构,为有效指导学生的学习活动,还要为学生设计配套的课前任务单、课中学习单、课后延学单,形成“一案三单”导教导学的完整架构。

(三)教学案的构成要素分析。

1.学习主题与学时。帮助师生明确学习的主要内容,简要呈现教学内容对应的教材页码、主题、课时等。

2.学习内容及学情分析。基于课标及教材,对学习内容展开深入分析,关注整体性和结构性。对学生的知识基础、思维状态、学习能力及习惯进行分析,必要时,设置课前任务对学生展开调查,引入数据分析,为教学设计奠定基础。

3.学习目标。学习目标对学生的学习具有重要的导向性,对教学各要素具有统领和协同功能,是教学活动要达到的目的。要制订准确、适合学生的学习目标:一方面,应以课标、教材为依据,基于学生已有知识、经验和认知特点,设计综合体现“四基”“四能”及情感、态度、价值观的目标;另一方面,在目标的描述上,应站在学生的立场,根据学生的语言特点,提供可观察和评价的学生行为样例,力求准确、清晰、简洁,学生能读懂。

4.教学策略。遵循以学生为主体,以核心素养培养为导向的原则,优化设计教学方式、方法等。

5.教学过程。围绕教学目标的达成,教学过程的设计应贯穿课前、课中、课后全过程。学生的学习活动以任务、项目的形式展开,其中包括驱动问题、任务情境、任务(活动)要求、活动提示等,为学生搭建学习支架,以活动推进学习进程,助推学习行为的有效发生,引发深度学习。同时,将评价嵌入学生的学习活动过程中,落实教、学、评一体化,促进学生形成良好的思维及学习习惯,促进学生核心素养的发展。

6.教学反思。教学案中设置教学反思,引导师生依据教学目标对教学全过程中的行为表现、收获与困惑进行梳理,从而总结经验、诊断问题、强化改进,促进教学效果增值,提高师生的元认知水平。

二、教学案的编写思路

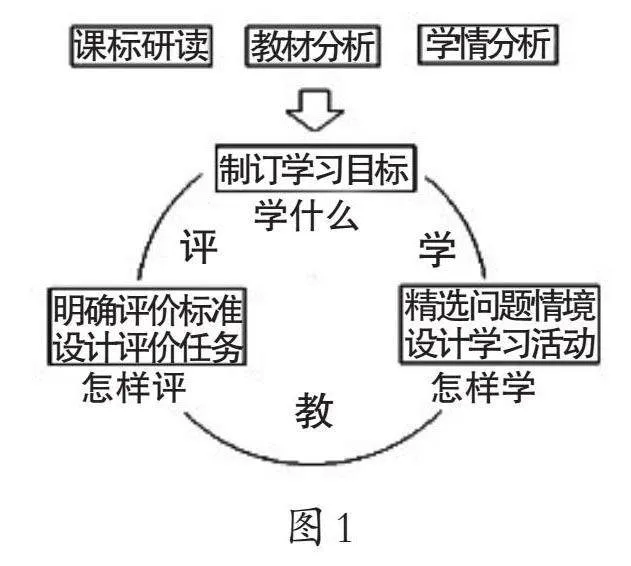

教学案是学生在教师的指导下开展学习活动的总体规划,教学设计需体现学生立场,体现教与学的双向互动。因此,采用逆向设计的思路,即教师首先依据课标要求、教材内容、学生学情制订学习目标,并据此设计相匹配的评价标准和评价任务,再设计学习活动[3]。具体设计思路如图1所示。

(一)综合研判定目标——让学生学习有方向。

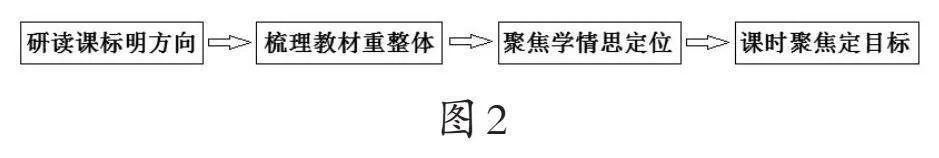

学习目标清晰呈现,有助于学生知晓学习方向,同时为学习效果的评价提供标准和依据。要制订准确、适切的学习目标,需以课标、教材为基础,关照学生的学习起点、认知特点及认知结构,全局把握。学习目标的撰写可采用“经历……获得……发展……”的模式,并将育人目标贯穿其中,帮助学生知晓目标及其达成的路径、方法,让目标易理解、过程可操作、效果可检测。具体思路如图2所示。

(二)依据目标设定活动任务——让教、学、评有机融合。

要考查课堂学习活动是否达成学习目标,需要借助可量化、可操作的评价标准和任务。在评价标准中,可以按学习目标呈现学习活动中的不同表现,并镶嵌到学习过程中,指向学生的具体学习行为,从而诊断学习目标的达成情况。评价任务主要设置在课中、课后,关照真实的问题情境、学习目标、任务要求等多方面,在学生运用所学知识解决问题的过程中,通过表现性评价,调动师生共同参与,反映师生在教学过程中的主体精神、创造性及个性化表现,呈现学生思维的生长点、闪光点,让评价成为推动师生双向互动、促进师生及时反思的桥梁。

(三)同步研制学习单——促学习资源有效整合。

为促进学习目标的有效达成,发挥学生的主体性地位,让学真正处于教学的中心,我们尝试运用课前任务单、课中学习单、课后延学单,实现对学生学习全过程更有效的指导。

1.课前任务单——摸学情,定目标。

以课前任务单为载体,精心设计与教学内容相关的基础性或前置性学习任务。一方面,唤起学生的知识基础和必备经验,为学生顺利进入课堂学习打下基础;另一方面,有利于教师深入了解学情,收集学生学习中的疑难点,为准确确定学习目标及教学策略提供依据。

2.课中学习单——展过程,达目标。

课中学习单主要呈现对学生学习过程的指导,以问题为导向,任务引领,活动推进,并适时融入学生自我评价、小组评价、同伴评价等活动,体现教、学、评一体化,让学习目标落地。

3.课后延学单——验效果,检目标。

课后延学单用来检测目标达成情况,主要安排在课尾或课后。通过针对性练习、活动及评价任务:一方面,及时巩固并检验学生的学习效果;另一方面,综合了解学生的学习感受及困惑,有助于教师掌握全体学生的学习状况,为后续开展教学及针对性指导提供参考。

(依据以上思路,作者编写了“倍的认识”教学案及学习单,请扫描文末二维码查阅——编者注)

三、应用反思

教学案是针对当前教学实践领域中教案与学案分离、“重教轻学”的教学设计现状孕育而生的。秉持学生立场,以素养为导向,落实以学定教,将问题驱动、任务引领、活动推进、学法指导、教学评价融为一体,探索构建目标、问题、任务、活动、评价等教学要素相互关联的教学设计框架,有利于促进教师从“关注教”向“关注教与学耦合系统”转变,从“关注掌握知识”向“关注学科素养”转变。

当然,教学案还有待在实践中进一步检验,例如,在不同的领域和课型中如何运用?怎样体现单元整体教学理念?我们将持续深入研究,用教学案撬动课堂变革,推动学习真正发生。

参考文献:

[1]盛群力,陈伦菊.国际教学设计研究发展二十年探微[J].开放教育研究,2022,28(3).

[2]钟志贤,易凯谕,刘晓艳.中小学教师教学设计理论知识水平现状研究[J].电化教育研究,2019,40(3).

[3]崔允漷.有效教学[M].上海:华东师范大学出版社,2009.

(作者单位:湖北省教育科学研究院,湖北武汉东湖新技术开发区教育发展研究院) Y