知识的传承、联结和再生产我国古籍数字出版的新形态

【摘要】在数字化发展初期,古籍数字出版聚焦于文献的再生性保护,知识的围墙尚未打破,人的能动性较弱。当数字化发展到一定阶段后,人的参与和实践成为传承人类文明不可或缺的一环,出版的新形态将被构建。从长远来看,我国古籍数字出版的新形态将不再局限于有形的出版物,而是在技术的支持下形成以人为核心行动者、以古籍为媒介的,联结人与社会文化的知识网络系统。它以三个维度的互联互通实现古籍的价值再造:时间维度的知识传承,空间维度的知识联结,现实维度的知识再生产。作为人类文明新形态的一部分,新时代的古籍数字出版并非简单的模式叠加,而是以人的参与推动单向的文本数字化向多元的数字人文进化。

【关键词】古籍数字出版 知识 数字人文 中华优秀传统文化

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2024)11-045-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.11.006

2024年8月,以古典名著《西游记》为原型的我国首款“3A游戏”《黑神话:悟空》一经推出,便引发现象级国风热潮。该游戏的制作团队实地扫描大量古籍和文物,利用技术手段还原真实古籍文本和古建场景,以视觉化方式呈现传统文化,激发了年轻一代的文化自信。中华古籍作为承载民族记忆的明证,是中华文明现代化传承不可或缺的媒介,以游戏形式促进古籍知识在当代的活化,是古籍走向大众的创新性举措。2022年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》,将古籍工作融入国家发展大局,提出了推进古籍数字化、建设中国古籍版本目录知识系统、构建古籍知识服务体系等要求,由此在顶层设计上将“数字”和“知识”作为关键词纳入了古籍传承和发展的布局中。

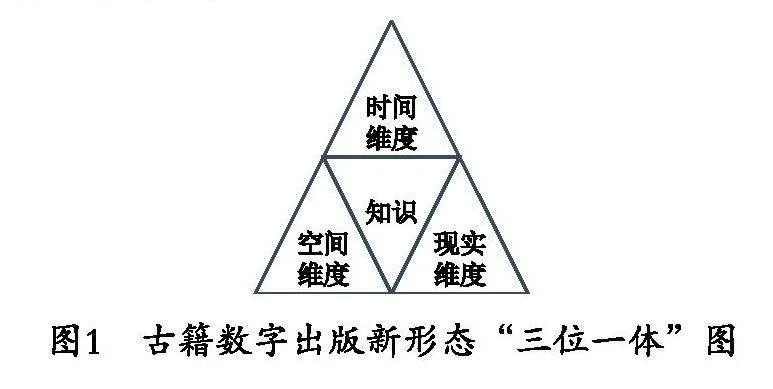

在数字技术的支持下,古籍出版面临更多机遇,也承载了更多使命。但数字化发展程度不同,出版的形态亦有不同。在数字化初始阶段,古籍出版重在对典籍进行原生性保护,即通过数字手段对古籍的原文本进行整理存储和出版再现,无内容方面的自觉创新。[1]随着人工智能等技术的发展,个体对世界的感知方式被重构,阅读这一行为也具有了更多可能性和丰富性。在此情况下,如何突破古籍单一载体的形式束缚,探索技术赋能下古籍数字出版的新形态,实现知识的创新传播和传承发展,成为当前古籍出版面临的新问题。因此,本文以“知识”为讨论原点,以“时间”“空间”“现实”三个维度为知识传承、联结和再生产的延展轴,尝试建构古籍数字出版的新形态,以满足读者在不同阅读场景中的多元化需求,推动古籍数字化向数字人文进化。总之,新时代的古籍数字出版关乎知识的生产与传播,这既是方法导向,也是理论和实践导向。

一、以知识为核心建构古籍数字出版新形态

人类自诞生起,便开始从事关于知识的实践活动。在原始的自然环境中,人类通过活动的“惯例化”(如钻木取火)归纳出关于生存的知识,并以身体为媒进行代际相传。进入印刷时代,人口的大量增加和人类活动复杂程度的空前提高,使得出版物成为知识生产和传播的重要媒介,开启了大众知识服务的时代。从依赖人的大脑而进行的知识存储转为依赖印刷品,出版赋予知识以具体形态,而知识的生产与传播实践也成为出版的主要目的之一。[2]这说明,出版天然与知识不可分割。今天,信息技术的快速发展带我们迈入了托夫勒所说的以数据存储为代表的“第二次记忆革命”[3]——知识量爆炸式增长,知识呈现方式更加多样,知识生产方式变革更为彻底,随之而来的是出版形态的新变化。

与以内容复制为核心的传统出版形态不同,出版的新形态是数字技术发展至今的必然结果。社会的“流动性”导致“固态化时空关系主导下的内容生产机制,不能完全满足互联网时代用户‘即时获得’内容的心理”,[4]物理形态向数字形态的单一内容平移也不能充分挖掘古籍的全部价值。因此,古籍数字出版必须破除长期以来的知识区隔,以人对知识的需求为导向,借助数字技术创造和联结新的知识形态,最终实现古籍数字出版的价值再造。[5]传统的物质实体形态的古籍兼具阅读和收藏双重价值,受众群体限定为知识精英,数字媒介逻辑下的古籍出版首先要打破的恰恰是过去曲高和寡的身份定位,使具有精英属性的古籍降低专业门槛,敞开知识大门,强化与大众的日常联结。例如,《山海经》知识库平台对已收录的92种《山海经》古籍的内容实现了文本、图像、地理信息在浏览、检索、数据分析方面的多维多向关联,免费向公众开放,不仅有典籍库、知识元,而且提供了相关的图片、游戏、文创产品,[6]备受年轻人青睐。2023年,在《中国诗词大会》现场,虚拟数字人呈现的苏东坡与演员饰演的黄庭坚在鄱阳湖吟诗会晤,再现了典籍中的历史性时刻。利用新技术塑造古籍多样的知识形态,“使书写在古籍里的文字不再受到纸质出版形态的限制,丰富了古籍出版的表现形式,也最大限度地满足了大众读者在不同场景下阅读古籍出版物的多种需求”。[7]

如果以知识为核心思考出版,那么古籍数字出版的新形态不仅仅是出版某个具体的、有形的知识产品,完成知识从线下到线上的转移,而是以古籍为媒介、融虚实形态为一体的知识生产和传播的网络系统。换句话说,古籍数字出版的新形态除了要复制知识——出版数字古籍外,还要生产知识——将古籍打造为文化IP,以无形的、虚拟的、多样化的知识形态促进古籍与大众联结。人作为该系统中的行动者,与虚实相生的知识形态一起,共同作用于古籍在当代的活化传承。所谓“新形态”,不能局限于单一的从物理形态到数字形态的介质转变,更深层次地看,“新”包括三重内涵:一是古籍出版有形的物质载体向虚实融合的形态转化之“新”;二是受制于物理区隔的知识传播链条向多元的数字古籍知识系统转化之“新”;三是从古籍内容的被动获取向以人为节点的知识再生产转化之“新”。与其他出版物不同,古籍天然蕴含的历史价值决定了古籍出版的知识生产和传播首先要回答时间问题;其次,数字出版的跨区域传播特征,使得古籍传播的空间问题又不容忽视;最后,技术不断更迭,时间和空间的问题又需要基于现实背景,以呼应时代特征。在此视域下,以时间维度的知识传承、空间维度的知识联结和现实维度的知识再生产“三位一体”为传播要素,古籍数字出版的新形态得以形成。(见图1)。

二、时间维度:古籍知识的双重传承

古籍承载了中华民族的集体记忆,唤起了中华民族共有的文化身份认同,是延续中华文明的记忆媒介。伊尼斯在讨论媒介的偏向时,既提到了作为物质载体的媒介,如莎草纸、石碑等;也提到了作为符号的媒介,如口语、文字等,这就预设了媒介的时间性既包含物理介质,也包含介质所承载的符号内容。因此,古籍数字出版的新形态在时间维度体现为两个方面:一是古籍的物质性媒介能够保存的时间长度,二是古籍内容所表达的意义在时间长河中如何传承。

1. 载体的物质性传承:数字出版延续古籍文本保存的长久性

根据古籍普查统计数据,我国现存古籍数量有270余万部。[8]由于绝大多数古籍都以纸和丝织品为载体,因此容易受到水火、虫霉、各种污染的损害。[9]在国家图书馆,古书的破损量占整个古籍数量的1/3。[10]与其他文物不同,古籍的价值需要在使用中体现,[9]而载体的脆弱性阻碍了古籍价值的发挥。数字技术以现代化方式对古籍进行扫描、修复和呈现,最大程度调和了古籍实体保护与传统文化传播之间的矛盾,并助力古籍突破纸本载体的形式束缚,最终转化成为灵活的数据形态知识,[5]古籍的当代价值大大凸显。在载体的物质性层面,数字文本让古籍的时间性传承得以延续,实现了“数字永生”。

以纳西族史诗《创世纪》的数字出版为例。《创世纪》在人工智能技术的加持下,以数字文本形式供用户阅读,其内容及语言保留了纳西族东巴典籍最古老的样态,[11]读者既可以看到汉字和东巴文两种文字,也可以在线听两种语言的吟诵。作为世界上唯一活着的图画象形文字,《创世纪》所用的纳西族东巴文是介于图画记事和表意文字中间发展阶段的一种具有表意性质的原始象形文字符号系统,一般由宗教祭司使用,普通人鲜有掌握。[12]因此,从某种程度上说,该文字是“以身为媒”进行传播,媒介的物质性决定了文化传承的代际长度。但这种具身性的传播方式让《创世纪》的传承面临极大危机:一是祭司身体的消逝意味着文字可读性的失传;二是代际之间的传播使释义极易变异。数字出版赋予了古籍《创世纪》新的生命,让其文字、发音和释义的正确版本被保留,不仅为民族文化传承提供了证据性参考,也为大众文化研究创造了条件。数字文本以其介质的耐久性、轻便性和互动性为最大优势,持续将古籍内容多样化地传承下去,在人们的使用中真正实现了古籍的长久保存和传播。

从“原生性保护”到“再生性保护”,再到《创世纪》所实现的可供数字化阅读的“传承性保护”,[13]古籍数字出版的新形态已突破了简单的介质转移,上升为以人为参与节点的知识活化传承。在人们使用数字古籍的过程中,沉寂的知识转化为与当下时代共振的鲜活知识,促进了知识的再生。

2. 文化意义传承:数字出版延伸中华文明的时间深度

作为记录中华文明的记忆媒介,古籍价值的发挥除了依赖物质载体保存的物理时间外,也离不开内容传承的意义时间。麦克卢汉曾提到,传播既是货物的传送,也是隐喻意义的传送。[14]如果说前者是一种机械式内容转移的话,那么后者则代表了人们对古籍的阐释、使用和重新编码,让过去的知识与时代互动,在当下保持自身的生命力。因此,当我们说古籍的意义传承时,实际上离不开古籍背后所体现的中华文化的连续性。而这种连续性正是中华文明得以保存和传承的基因密码。正如习近平总书记在文化传承发展座谈会上所强调的,“如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国”。[15]

在使用中传承古籍的意义,即知识的活化传承。以文学古籍的活化为例,第一种是文献典籍活化,这是将古籍由静态转变为动态,让单一的文本形态变成可复制、可检索、可在线释义的文献的一种基础活化传承形式;第二种是借助人工智能技术将文字合理想象为可视化场景的文学场景活化;第三种是以古籍为母本,融文旅、游戏等文化资源为一体的文学资源活化。[5]从文字到场景再到资源,意味着古籍以更加灵动的知识形态镶嵌进生活场景中,以有形和无形的方式多重形塑意义认同。有形的古籍文本被人们阅读,改变阅读者的认知;无形的、因古籍而衍生的知识在传播中累积文化势能,逐渐成为文化规约影响着人们的思想和行为。以中华典籍所记载的“避讳”文化为例,《春秋》提到“为尊者讳,为亲者讳,为贤者讳”;《礼记·曲礼》载“入竞(境)而问禁,入国而问俗,入门而问讳”。书写在古籍里的知识,成为古人的生活哲学,也成为模因指导着当下的生活实践。

纸质古籍独具本雅明所说的灵晕,却曲高和寡,难以被大众广泛接触,但古籍的数字出版让中华民族共有的符号系统得以长久展示和传播,通过视听结合的多元化路径建构与中华民族共同体意识相一致的价值叙事。因而,古籍数字出版在时间维度所要解决的主要问题是实现文本和意义的动态合一和创新延续。古籍数字出版以传承知识为要,让古籍走出陈列区,实现今人和古人的对话,在古今交融的过程中,知识被创新生产,意义的传承得以实现。中央广播电视总台制作的《典籍里的中国》之所以受到广泛欢迎,当然离不开古籍中蕴含的古人智慧,但更重要的在于,以典籍为媒介,今人感受到中华文化绵延千年的精神内核对今天的生活依然有参考意义,这是基于对话而产生的文化自信,也是古籍出版新形态的价值内核之一。作为延展中华文明时间深度的媒介,古籍以数字出版的方式,通过联结记忆、凝聚共识,形成当下和过去的文化连接,实现了以人为主体的知识活化传承。

三、空间维度:古籍知识的虚实“破域”联结

1. 打破物理区隔:古籍知识的跨区域传播

伊丽莎白·爱森斯坦用“革命”来形容印刷术,因为分散在世界各地的读者能够看到相同的形象、地图和图表。[16]印刷让文字基于空间和身份地位的垄断性被打破,民众获取信息的门槛降低,电子技术则进一步推动了知识普及化。“电报是第一个使人体运动与信息运动分离的发明……而网络传播则进一步提供了隐去身份、同步参与交流的条件。数字媒介宣告了地点和距离的死亡。”[17]进入数字时代,知识的高速跨区域传播成为可能。

对于古籍数字出版来说,需要打破的第一重区隔是物理空间的知识传播区隔。大航海时代以后,随着西方国家开启全球殖民化,一些文物和古籍被迫离开家乡,流入西方博物馆和私人收藏室。如1902年至1914年,德国在新疆的四次探险,将16吨典籍手稿、雕像和壁画从吐鲁番运往柏林。1869年,英国为整理从他国带回的巨量典籍,建立了专门的历史手稿委员会。[18]这对于典籍所在的原生文化来说,无疑是一种巨大的损失。中华典籍卷帙浩繁、历史悠久,“据不完全估计,目前散居海外的中国古籍超过40万部、400万册,包括甲骨简牍、敦煌遗书、宋元善本、明清精椠、拓本舆图、少数民族文献等”。[19]数字出版使流失海外的珍贵古籍得以暂时“虚拟回归”,有助于完善现有文献版图,尽早让中华优秀传统文化被全人类看到。习近平总书记在敦煌研究院座谈时强调:“要通过数字化、信息化等高技术手段,推动流散海外的敦煌遗书等文物的数字化回归,实现敦煌文化艺术资源在全球范围内的数字化共享。”[20]敦煌文献是中国古老的典籍文献,是人类文明的瑰宝。一些精品文献因历史原因无法归国,影响了敦煌文化研究的完整性,但数字出版让典籍得以“复活”,促进了文化认同,实现了中华文化的知识共享。

物理区隔的打破,让古籍以数字文本的形式跨越知识藩篱,将出版新形态楔入古籍知识传播的空白地带,让中华优秀传统文化在更广阔的大地上重获新生,促进民族认同。在这一过程中,人的行动力量不可忽视——人通过应用数字技术,能动地使用并生产知识,从而实现不同时空知识的多元联结。

2. 打破知识框架:数字古籍知识关联体系的构建

物理区隔的打破,实现了古籍的初步飞跃,但新时代的古籍数字出版,仍需在打破物理区隔的同时,进一步实现知识的跨区域开放共享,从而建立人与人、人与社会之间远程的意义联结。这也是古籍数字出版新形态在空间维度的深度体现。其“新”首先建立在载体之新的技术逻辑下,其次则超越空间界限继而通达“意义”之新。前者是有形的物之连接,后者转为无形的虚拟联结。从空间维度来理解古籍在当代的创造性转化,就是要在数字技术的加持下,构建以跨区域知识关联体系为核心的古籍出版新形态,打破物理和知识的双重区隔,让尘封的知识走出黄纸卷,连接人的生活世界,实现传统知识在当下语境的创新表达,切实发挥古籍古为今用的新时代价值。

同时,以数字古籍为媒介实现知识联结之所以可能,是因为古籍数字出版新形态作为知识系统的定位具有时代迫切性。印刷时代的旧的知识分类、整合、传播体系无法完全适应数字时代所带来的知识大爆发。尤其当互动、共享等成为数字时代人们获取知识的要求时,原来封闭的知识圈就显得更不合时宜。对于古籍来说,早期的数字出版跨越了空间区隔,让世界各地的人都能在同一时间看到同一个版本的印刷品,古籍数字出版的新形态要进一步打破知识区隔,构建知识关联体系,实现更广泛的意义联结。

以“知识联结”为关键词的古籍数字出版体系既是在原有的知识服务基础上的升级,也是对数字媒介革命带来的全新传播逻辑中关于人的主观能动性的一次重新审视。出版知识服务的核心价值是个人知识社会化、无序知识有序化,[21]在传统体系中,知识为人所用,体现的是“人—知识”或“知识—人”的单一过程。而在数字时代,知识应是一种以全媒介、全在场的方式动态存在,并不断超越原有媒介形态衍生和生长的知识联结逻辑,[1]其呈现的过程是人、知识和社会之间的一种螺旋式关系创新体系。以中国基本古籍库“爱如生典海数字平台”为例,其阅读界面分为“全文版”“原据版”“图像版” 三种形式,用户根据多元需求切换不同阅读场景,打破知识的虚实区隔之墙,使数字之“我”和多元形态的知识一起在虚拟空间中流动。人通过古籍知识与他人建立连接,知识在应用和实践中被转译成多模态文本呈现出来,成为人们喜闻乐见的古籍作品,其传播的文本不仅包括文字,也包括节目(如《典籍里的中国》)、游戏、VR互动纪录片(如《古籍寻游记》)等。简而言之,被关联的知识由不同空间范围的人进行主动创造,人们通过分享意义,使更多的人在虚拟世界中建立联系,形成价值共同体。

本尼迪克特·安德森将资本主义、印刷科技与人类语言的多样性这三者的重合,视为共同体之所以可能的重要条件。[22]数字古籍跨越空间的知识传播,是对印刷时期共同体的颠覆,从而在数字媒介逻辑下建立新的虚拟共同体。该共同体靠全民在线参与知识传播形成认同,其信息是网状的散播结构,没有永远的传播中心,只有作为节点的匿名传播主体。这便是从空间维度理解古籍数字出版新形态的关键所在——重要的不是具体的知识要素,而是人与人之间基于意义认同,在数字古籍的世界里建立起的新型知识关系。如此也诠释了出版的新形态并非具体的物,而是一个强大的知识网络系统。

四、现实维度:以人为主体的古籍知识再生产

巴尔特曾提出文本的读者式倾向和作者式倾向,前者指向一个消极、被动的接受者,后者则强调读者与作者的意图和意义不断协商创造出新的意义。早期的古籍数字出版以内容复制为主,与读者并无过多交互,因此是巴尔特所说的读者式解读。从文本到人的单向信息传输,体现了传播内容对受众的意义劝服,其知识的发生取决于接收者个人的知识素养。因此,对于大众来说,古籍是不容易解码的“高壁垒”精英产物。此时,古籍数字出版的形态尚停留在传统阶段:它作为被动的出版物,外在于人,等待着被读者解读。

在古籍数字出版的新阶段,古籍文本呈现方式多元,集视听与互动于一体,人可以和文本进行“交流”,知识的发生从此前的单向阅读变为一种开放式的双向意义协商。其一,全新的数字出版用更加通俗易懂和趣味性的方式,将古籍原本晦涩的内容展现出来,大众对古籍的“解码率”得到提升;其二,与纸质书相比,在线阅读的消费门槛降低,真正开启了全民阅读的时代。2021年国家图书馆上线了中华古籍资源库,“该库已拥有书籍影像资料逾2640万页,服务级别的数据总量达1013TB,近3年来访问量超3亿人次,是目前国内古籍资源类型最多的综合性资源共享发布平台”。[23]延续至今的古籍修复工作,在互联网时代之前一直由官方人员执行,数字平台以在线开放的众包模式吸引民间古籍爱好者参与进来,对古籍进行编译、校对、修复和使用。“从内容提供到知识服务的转向,其背后的行动逻辑是重新组织和连接原本彼此分散的各个用户节点,从而使得网状结构中的特定内容都有所主。”[4]以用户为行动者,古籍知识被结成一张网,在虚实交融的世界与越来越多人发生意义勾连。

《永乐大典》的数字出版便是知识服务于人的案例之一。《永乐大典》成书于明永乐六年(1408年),共计22937卷(含目录与凡例60卷)11095册,被称为典籍渊薮、佚书宝库,是中国古代最大的类书。[24]但是几百年来,《永乐大典》几经遗失、损坏、辗转,现留存下来的400余册残本也都是嘉靖副本,其中我国存有261册。为了拯救这一重要古籍,全国古籍整理出版规划领导小组和国家图书馆等共同推进《永乐大典》古籍数字化工程。在“识典古籍”网站上,用户不仅能阅读《永乐大典》已经录入的文字内容,还能通过可视化方式观看其损毁过程,比如嘉靖年间该古籍曾遭遇大火,于是,声音和画面生动呈现了当时失火的场景,以故事化的方式再现《永乐大典》缘何从原本的万册变为了如今的百册。这是通过时间轴来讲述古籍故事。在描述典籍当前的收藏地点时,该网站采用了地图统计法,如各个国家的收藏数量在3D地球模型上用柱状图表示,用户转动地球模型便可比较不同国家所藏数量的多寡。除此之外,用户还能通过路线图查看《永乐大典》在历史上的辗转路线。这是用空间轴的方式来讲述古籍的“跨国旅行”故事,丰富人们对于历史的多元认知。古籍作为重要的文物,纸质文本并不便于读者批注,但《永乐大典》的数字文本可供人们根据需要做笔记、查询字义、进行搜索等,也能将其保存后传播至其他载体。一些古籍数字文本也在抖音等平台进行展示(如抖音的“寻找古籍守护人”活动),助力古籍活化,让世界各地对中华古籍感兴趣的人们参与进来,共同完成古籍的传承。

从现实维度来看,数字古籍的知识发生于文本和受众接触的那一刻。早期数字文本对古籍的平面化保存,让受众的解读停留在信息的单向传播阶段,而后来的立体化、多元化情境加入了人的主动参与和创造。在此基础上,受众不是站在古籍的对立面去读它,而是和它一起进行意义协商。其中的区别尤其值得注意:单向的解读是人被动地吸收古籍知识,双向的协商则是古籍的文本意义与受众的认知意义发生碰撞。显然,数字古籍立足受众的行为实践,将人纳入古籍意义生成的关键环节中,促进了古籍在当下的活化。这正是古籍数字出版作为知识系统的新形态,所引发的知识对人和社会的建构。以此逻辑来理解古籍新形态,新时代的古籍作为中华文明的记忆媒介,成为今人与古人沟通的桥梁。今人以创新的形式、多元的路径赋予古籍新的生命,把知识主动纳入实践中,继而再建构新的知识。其古为今用的真正内涵在于今人在不断阅读、接触和使用古籍的过程中,触发无数的“知识发生”体验,从而使人们体会到中华文明的连续性、包容性和创造性,并作为中华优秀传统文化的继承者和践行者,主动将其传承下去。

结语

近年来,对于知识的发现和阐释成为出版研究的主要论域,与出版联系密切的传播学曾被指责在建制过程中窄化了知识地图与可能性。[25]庆幸的是,出版学科由于自身的强应用性特征,在与时代共振的过程中较为敏锐地发现了知识的重要性。从这个角度看,古籍数字出版的新形态不能只是技术之新而造就的新物种,而是应该上升为连接人与社会的知识网络系统。这体现了数字时代古籍的物质性与象征性的构合关系图式,将古籍从数字化的内容复制,转型为以人的活化利用为目的的数字人文。

古籍承载着民族记忆,凝聚着民族精神与智慧,激活中华古籍,有助于铸牢中华民族共同体意识。数字技术颠覆了信息保存和传播的模式,也冲击着现代出版业呈现人类文明成果的方式。因此,我国古籍数字出版的新形态应是以解决数字时代古籍知识活化传承为旨归的探索,是从数字文本叠加到数字人文的一次跨越。之所以以知识而非信息为核心,最根本的原因在于爆炸式的信息是数字时代的结果,但出版的任务却并非简单地聚合信息,而是在庞大芜杂的信息中发现知识。从信息到知识,呈现的是出版业在挖掘、建设和传播人类知识体系上应该发挥的主观能动性。同时,时间、空间和现实三个维度是一个动态作用的系统结构,从知识的传承、知识的联结到知识的再生产,这一过程将古籍在新时代的价值体现推向了更高层次——古籍不仅是物质文明,更是与时代共振下,创造性转化、创新性发展的精神文明。以古籍为媒,以人为行动者,中华文明的历史记忆得以用多元化的方式连续传承。

当然,连续不是一味尚古,更不是停滞和僵化,而是以创新为支撑的历史进步过程。连续也不是一个生物学问题,而是一个符号意义问题。[26]也就是说,以现代技术方式,让古籍在新时代充满生机活力,推动古今对话,实现意义共享和传承。同样,创新也并非唯技术论,而是以技术助力知识体系创新,融古代文明成果于当下,扬中华精神于世界,打造中华文化的话语体系,向世界展示人类文明新图景。

参考文献:

[1] 胡易容,康亚飞. 数字时代出版学科的理论要素与演化逻辑[J]. 中国出版,2022(23):17-22.

[2] 张秀丽,李开渝. 作为知识的出版:出版研究的知识进路考察[J]. 编辑之友,2022(5):70-76.

[3] 阿尔温·托夫勒. 第三次浪潮[M]. 朱志焱,潘琪,张焱,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,1984:253-255.

[4] 胡骞. 融合出版背景下古籍知识服务平台的内容生产与转向[J]. 出版发行研究,2023(9):44-49.

[5] 林通,郑翔,李明杰. 古籍的数字赋能与增值利用——“数智时代的古籍活化与利用”高端论坛述评[J]. 图书情报知识,2024,41(2):81-86.

[6]《山海经》知识库[EB/OL].[2024-06-21].http://shj.nlc.cn/.

[7] 陈文韬,马美. 出古入新:文化传承发展背景下大众古籍出版路径探析[J]. 出版广角,2024(6):4-8.

[8] 古籍保护这十年:让古籍“活”起来传下去[EB/OL].[2022-04-13].https://news.gmw.cn/2022-04/13/content_35654374.htm.

[9] 国内古籍保存现状堪忧 完成全部修复或需数百年[EB/OL].[2013-08-31].http://culture.people.com.cn/n/2013/0831/c22219-22759554.html.

[10] 走进国图古籍修复:修补历史、传承文明[EB/OL].[2021-08-06].https://wenyi.gmw.cn/2021-08/06/content_35060398.htm.

[11] 东巴文汉文合璧《创世纪》知识库[EB/OL].[2023-04-23].https://www.shidianguji.com/chuangshiji?enter_from=shidian.

[12] 马国伟. 纳西族神话史诗《创世纪》研究[D]. 北京:中央民族大学,2012.

[13]《古籍寻游记》:以科技为古籍活化寻得更多可能[EB/OL].[2023-04-24].https://culture.gmw.cn/2023-04/24/content_36517882.htm.

[14] 马歇尔·麦克卢汉. 理解媒介:论人的延伸[M]. 何道宽,译. 南京:译林出版社,2011:111.

[15] 习近平:在文化传承发展座谈会上的讲话[EB/OL].[2023-08-31].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6901250.htm.

[16] 伊丽莎白·爱森斯坦. 作为变革动因的印刷机:早期近代欧洲的传播与文化变革[M]. 何道宽,译. 北京:北京大学出版社,2010:31.

[17] 陈力丹. 试看传播媒介如何影响社会结构——从古登堡到“第五媒体”[J]. 国际新闻界,2004(6):33-35.

[18] 彼得·伯克. 知识社会史(下卷):从《百科全书》到维基百科[M]. 汪一帆,赵博囡,译. 杭州:浙江大学出版社,2016:32.

[19]“汉典重光”首批实现海外20万页中文古籍“数字化回归”[EB/OL].[2021-05-18].https://www.chinanews.com.cn/cul/2021/05-18/9480338.shtml.

[20] 习近平:在敦煌研究院座谈时的讲话[EB/OL].[2020-02-01].http://jhsjk.people.cn/article/31566278.

[21] 方卿,丁靖佳,王嘉昀. 数字出版知识服务进展与启示[J]. 数字图书馆论坛,2021(7):2-9.

[22] 本尼迪克特·安德森. 想象的共同体:民族主义的起源与散布[M]. 吴叡人,译. 上海:上海人民出版社,2016:44-45.

[23] 李贞.“中华古籍资源库”加强古籍数字化建设——让珍贵典籍跨越时空“活”起来[N]. 人民日报海外版,2023-12-08(8).

[24] 永乐大典概览[EB/OL].[2024-05-23].https://yongle.shidianguji.com/introduction?page_from=yongle_home_page.

[25] 王金礼,秦艺丹. 重塑传播研究的知识边界——美国《传播学刊》专刊“领域的躁动”的思想史解读[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2016,38(8):47-53.

[26] 胡易容,康亚飞.“核符号学”:跨越深时间的文化传播思想实验[J]. 跨文化传播研究,2023(2):157-177.

Inheritance, Connection and Reproduction of Knowledge: The New Form of Digital Publishing of Ancient Books in China

KANG Ya-fei(School of Journalism and Communication, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract: In the early stage of digital development, digital publishing of ancient books focuses on the regenerative protection of documents. The wall of knowledge has not yet been broken, and human initiative is weak. When digital development reaches a certain stage, human participation and practice will become an indispensable part of the inheritance of human civilization, and a new form of publishing will be constructed. In the long run, the new form of digital publication of ancient books in China is not limited to the publication of tangible printed books, but a knowledge network system is formed under the premise of technological logic, with people acting as the core actors and ancient books as the medium linking people and social culture. It realizes the value re-creation of ancient books through interconnection in three dimensions: knowledge inheritance in the time dimension, knowledge connection in the space dimension, and knowledge reproduction in the reality dimension. As part of the new form of human civilization, the digital publication of ancient books in the new era is not a simple superposition of modes, but rather human participation to promote one-way text digitization to evolve into a pluralistic digital humanities.

Key words: digital publishing of ancient books; knowledge; digital humanities; excellent traditional Chinese culture

(责任编辑:张茂)

基金项目:国家社会科学基金特别委托项目“中国出版业繁荣发展重大理论和实践问题研究”(23@ZH003);国家社会科学基金艺术学项目 “数智时代中华文明标识的跨文化符号叙事研究”(24CH220)

作者信息:康亚飞(1990— ),女,河南洛阳人,博士,西南政法大学新闻传播学院讲师,主要研究方向:融合出版、跨文化传播。