编著往来的密码本

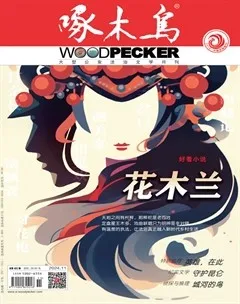

中秋假期首日清晨,我在酣梦中被手机铃声惊醒。来电显示是《啄木鸟》主编杨桂峰,我慌忙跳下床,在床头柜里翻寻。妻子问是不是在找那册密码本似的笔记?她把它放到书房里去了。

我窜进书房,找到笔记本铺在桌前。窗外,鸟鸣声不时响起,偶尔插入人声、车声和窗户的开关声,空气因这些声音的突然闯入而产生微妙的波动。我一边接听,一边奋笔疾书。我不懂速记,匆忙中写下的字确实很难认,难怪妻子说它密码似的。

好记性不如烂笔头。自小我就记着这句老话。把它用在电话记录上,是从跟《啄木鸟》杂志的编辑通话开始的,距今已有二十六年。这本笔记也使用了二十六年。

一本笔记字里行间的墨迹,诉说着岁月的沧桑。它不再是单纯的记事本,已深深介入了我的生活,进入了我的灵魂,如同一道道成长的见证。

我参加工作已三十年。大学毕业时,像秋后的荻花,飘到哪里就在哪里落脚,意外成为警营中的一员。初入职时完全不懂业务,只能承揽笔录、总结、报告等所有笔头活儿,文笔毕竟是我从大学带来的仅有之物。没想到,我这个大学里的文学爱好者,在公安机关竟也扇起羽翼,我被调到宣传岗位,写些警察故事和案事件消息。

每个职业自有人文底蕴,公安此行涵显最深的当首推《啄木鸟》,便有领导鼓励我给杂志写稿。我初生牛犊,花了半个月,将一案例写成报告文学,足足七万余字,悄悄地循着杂志地址投寄过去。然后是焦灼的等待。犹如地上一颗微尘,飞上天空去碰撞一团雨云,我心知机会渺茫。

二十天后,电话里传来北京的声音,自我介绍是编辑杨桂峰。她聊起我的投稿,提出几点修改建议。那时用的是办公室座机,情急之下,我把杨老师的建议记在一张稿纸上。

杨老师接到我的修改稿,又打来第二通电话,将原来提的建议一条条地跟我对照。我有些尴尬,上次记下建议的稿纸找不到了,只得在电话里哼哈吭哧,却憋不出几句囫囵话。

由此,我去书店买了这个笔记本,凭着回忆写下了第一篇电话记录。

这样,我认识了杨桂峰老师。此后,我每去一稿,她必有回复,并提出中肯意见,这些意见都被我记录下来,保留在这个笔记本上。

离开宣传部门之后,文字犹如攀过藩篱的紫藤,虽偶有花骨朵,笔记本却束之高阁了。然而,年轮如涟漪扩展,更多人和事收藏进记忆的相册,总想把经历的一切用故事讲出来。2014年春天,我终于提笔写下第一部长篇小说《非常突围》。

老树开花,吐出一缕橘香。《啄木鸟》仍是我命运航道拐弯时的压舱石和引航者。

我翻箱倒柜找到那个笔记本,当年的殷殷寄语像一个情报员跟老上级的单线联络暗语,历历在目。但我不敢贸然联系,心想编辑们大抵像我一样,会多次转岗,更害怕因为我多年“离线”,他们早已忘记了我。于是,又是一次盲投,通过QQ投入杂志的公共邮箱。

一个月后,打来电话的又是杨桂峰老师,其时杨老师已担任《啄木鸟》主编。那时编著往来已普遍私人化,很多作者总把与编辑的私谊作为发稿的价值标识,而公共邮箱不过是刊物的平面脸谱。我的小说能从洪流漫卷的邮箱里翻出来,除了运气的成分,更是《啄木鸟》对自由来稿的沙砺淘金。

这次,我看到那个电话号码,便准备好了笔记本。杨主编说,我记,小说就在这个电话里定下基调,并于2014年9、10期在《啄木鸟》连载。

后来我把这次电话的内容写在《网探》的创作谈里,杨桂峰老师说没想到过去这么久,你还记得这么清楚。她哪知道,我有一套跟她联系的秘诀。

此后十年,和《啄木鸟》的编著情愫,笔记墨香的蓝调,都绕进年轮内圈,与我凝心聚力的事业几乎同步。

小说与纪实不同,公安法治文学强有力地影响和干预现实生活。我笔锋落处,从法治新闻到纪实文学再到小说创作,恰好见证了成长周期。然而,过分钟意正义与邪恶的较量,让我疏离了文学的本分。

不难想象,对此的质疑必接踵而至,让得意太久而忘形的“密码”笔记,终于露出羞怯的笔画。在《网弈》(刊发于《啄木鸟》2021年5、6期)的修改过程中,杨桂峰老师直指作品对人性最深处的剖析和洞察乏善可陈。

及至《失语荆钗》(刊发于《啄木鸟》2023年3、4期),我意在体现对杨老师质疑予以回答的艺术构思和野心。一如既往,她接到稿件即给我打电话。时值新冠期间,我正在某地执行最后的隔离任务,汹汹疫情和穴居症候群,加剧人际心理的疏离。得知我不便接听,她道声辛苦便挂了电话,接着发来一长段语音信息。

我听了两遍,把语音转为文字,抄录在笔记上。夜深人静,独对电脑屏幕,杨老师的话与我近十年的写作经纬交织在一起,仿佛时间逆流,将我绕进自己笔下的故事。

那夜,是时代史志浓墨重彩的一道痕,更逢寒流突袭,斩断三个凶年的尾巴。隔离者蜷坐隔窗赏景,空落落的街道铺满霜雪,屋檐挂着冰凌,帐篷里的守护者彻夜难眠。

此时手机响起,上级指挥部通知晨起解除隔离。我半是喜悦半是忧心。尽管解封早在预料之中,前期做了不少准备,但这么长一段时间的辗转挣扎,忽成瓷瓶内画,不论多么豁达坚忍,都无法遏止内心的焦虑。

我突然懂得了杨老师的话,摸到自己写作中紊乱的脉息。万事万物同枝而不同叶,防疫如此,小说也这般,都是一扇人性的气窗,惟其如此才令人心神跌宕。人生犹如一场棋局,生活就是与命运漫长的对弈,不论表象如何,都会照见人性波澜迭起。

凌晨大雪,满地琼瑶,解封的大街人车汹涌……

一本杂志的编辑跟作者的故事纷繁,于他们却像生活日常一样云淡风轻。但某个作者历诸多教诲,留下编著往来笔记,必有潜移默化。

《啄木鸟》杂志创刊已整整四十周年,我读着她,并让人通过她读到我的文字,也近三十年……与有荣焉,幸甚至哉。蓦然回望,一切就如笔记里的“密码”词条。我捧着笔记,想着接下来如何一改“密码”风格,把它写工整。或许吧,却不确定。

责任编辑/季伟