人书俱老书界楷模

提起田树苌先生,作为书界晚生后学,无人不敬仰,缘于他的才情,缘于他的人品,缘于他的格局。在追随先生的这些年里,我逐渐地走进了他的书法人生,被他的治学精神与人格魅力深深感染着。

树苌先生1944年生于山西祁县,这是黄土高原上一块地肥水美又底蕴深厚的地方,历史上曾出现过政治家王允、诗人王维、词人温庭筠等大家。明清以来,以晋商文化享誉全国,民间乡里读书收藏之风盛行。他的父亲是一位远近闻名的中医,母亲是一位擅长文艺的教师,可谓书香之家,文脉有续。先生于山西艺术学院毕业后以其特有的书法才华被书界前辈看中,调入山西省书法研究会,成为筹备山西省书法家协会的第一个专职书法工作者。不久后,书法研究会发展为山西省书法家协会,田先生就是组建工作的最早参与者。省书协成立后,组织上的工作,事无巨细都落在了他的肩上。之后,他在书协岗位上,一千就是几十年,最终成为山西书法事业的引领者。退休后,他继续奉献着自己,与各文化社团和广大书友打成一片,直至今日,成为大家心中灵魂性的人物。

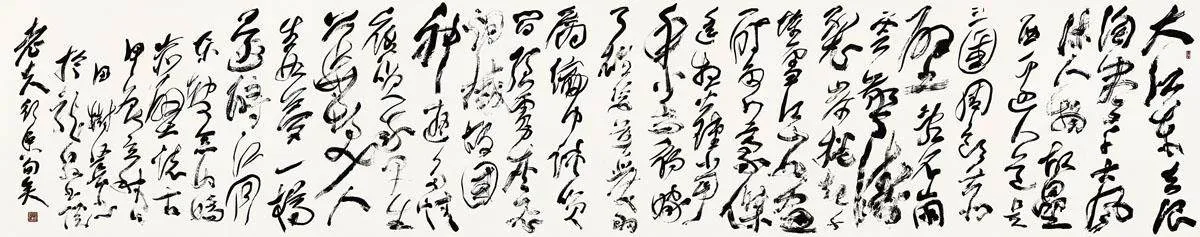

树苌先生的学书之路入道早、起点高、取法宽,他爱学习、善学习、有思想、敢突破。青少年时期涉猎书法,就从颜真卿楷书及魏碑《郑文公》入手,打下了坚实的基本功。殊不知当时的书法启蒙,能同时关注到颜体和魏碑的,尚属凤毛麟角。老一辈的书家,大多或颜或柳,或碑或帖,偏守一家,一生泥执,而树苌先生却反其道,博涉多取,不论古今书法,一旦发现感兴趣的东西,就转身伏案,援笔临池。长年的勤奋,加之深厚的文化积淀和美术素养,先生在书道上突飞猛进。同时,他还大量阅读和研究古今各种书论、文学、美学和哲学的典籍,结合实践,坐卧思索,每于豁然开朗之时,多有妙手偶得之作。他经常说,面对大量古代经典,要化各大家之长为我所用,可见他是用理悟人生的思想高度,来理解书法学习的方法论。这种思想高度,决定了他在书法领域非凡的开创性,因为他从不满足于现状,而是不断地转换、融合取法对象,熔古铸新。他对古人有所悟,会取舍,善于抓住本质,对当代书风也不步其形式,而是保持自己独特的思考。所以他是能涵盖古人,又具有现代意识的书法家。从他的大量作品来看,以往半个多世纪的书法苦功和他感悟书道的境界都一—化为活法,步入了书法妙境。

一个人的文化底蕴、思想见识、综合修养、人生阅历,决定着他艺术的高度。树苌先生学书能做到博见广临,能融会贯通而从不茫然,他熟识中国书法发展史和文艺理论史,能沿着中国书法发展脉络追本溯源,从碑帖本源上探究碑帖融合的方式和方法。树苌先生首先是一个思想者,一个传统知识分子,对待创新,他更多的是在向内求索,而不流于外在形式。他深入践行傅山“四宁四毋”的审美主张,书法成就深深地植根于他独特而深邃的书学思想,例如“北人当学北碑”“博涉多优”“书不入古,必坠恶道”“我写我心”“古人为宾我为主”“意胜于法”等等,这都是他多年书法实践总结出来的“金科玉律”,对后学者影响深远。

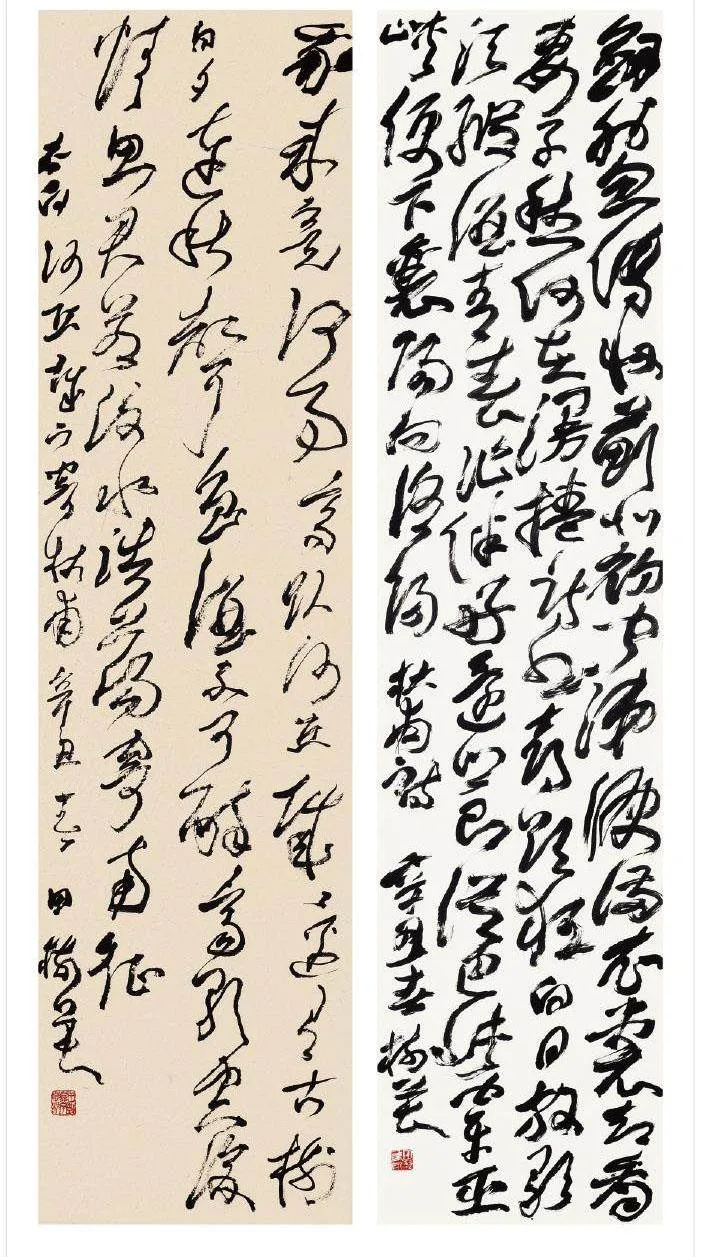

树苌先生的书法艺术特色最重要的在于精神意气的表现。他常常强调“书法是一种表现性艺术”,因此于诸书体中,他最钟情于草书,他的草书也最能“达其情性,形其哀乐”。他取法广博,几乎对草书史上所有的知名法帖都进行了深入研习,其中的经典更是心追手摹、笔耕不辍,从张芝古法到“二王”经典,从“颠张醉素”到徐渭王铎,从黄山谷到傅青主……当然也包括现当代本土的、外地的书坛前辈,然后从干门万派中抽取出草书的本质、草书的精神,为我所用。

提到树苌先生的草书,总会给人以浓烈的傅山印象。山西书家总有一种难以割舍的傅山情节。傅山最精妙之作,真是“同自然之妙,有非力运之能成”,腾蛟起凤,金蛇狂舞,出神入化,不见端倪。与傅山的恣肆抒情、自由挥洒相比,同时期的王铎则显得理性多,也更显得老成持重一些。然而傅山亦有不及王铎之处,就像李白较之杜甫的诗歌一样,有许多是“不工”的,显得粗头乱服,傅山极度自然和自由的书写状态所导致的粗疏之处难免令人叹息。连绵不断的圆圈线形多少有些单调。那么,傅山草书的现代意义是不是需要在这块傅山故乡的土地上再深入挖掘呢?树苌先生在这一领域里不断实践、上下求索,他是扎根北碑来表现草书艺术的,这是他独立之精神。由于他长期浸淫于碑版,形成了线条“中实”的行笔习惯。在纵情书写的过程中,他常常指、腕、臂、肘并用,笔压得下,但不滞笔,提得起,又能铺毫着力,随放乍起,灵动活泼。他在流动的线条中抒情,是通过对碑的磨砺,预先将骨力练好了,创作中自然地融入行草的血肉中,才最终形成了苍茫而圆融的线质。先生将汉魏体格化入傅山的逸气与率真,行成“碑”化了的草书,这一点与傅山迥异。傅山时期的书家们,仅从审美主张和文字字形上去融会金石碑版,而树苌先生则从书写技法中主动融合碑帖,逐步将“碑意”发于毫端,自然而然“内化”了。

然而,树苌先生既没有一味地在碑派的雕饰中徘徊,也没有固执地发扬傅山草书的率意狂放,几十年的探索实践,他就是在这个“两难”的领域里不断深耕,习北碑而不匠,写傅山而不滑。最终百炼钢终成绕指柔,融合归一,达到了“不激不厉,风规自远”之境,在草书领域里找到了一条不同于时风的自由之路。这也许是我们这个时代对傅山草书精神的延续,也是碑学书风走过几百年来又赋予它自由浪漫精神的探索。厚重高古的气象,独立自由的人格,在先生身上完美合一,在中华民族走向伟大复兴的今天,这无疑是一种植根于民族沃土的文化自信。

树苌先生为人宽和,从艺真诚,性情率直,襟怀坦荡。他有度量、有阅历,擅作画,能诗文,有着深厚的文学素养,超凡的人格魅力,年久历深,洒脱无为的老庄思想在其作品中时有流露,正如刘熙载在《书概》中曾言;“书者,如也,如其学,如其才,如睡其志。总之曰,如其人而已。”近年来,先生之笔墨已不露痕迹,而是举重若轻,笔随意到。如今年过八十的树苌先生依然善饮,每有微醺之境,还能让自己陶醉其中,无为无我,佳作天成。虽然已是有较高威望的老艺术家了,但他对待艺术创作并没有自我“固化”,没有教条化、程式化的个人习气,他仍然在探索,在认定的艺术理念和审美取向下,继续汲古纳新,反复在经典中寻找新的灵感,努力让每—件作品完成一次新的创造,知行合一,为道日行,难能可贵!他追求的是震撼心灵而非博人眼球,在这个伟大的时代,他以“舍我其准”的责任和担当,立足书法本体,勇敢探索创新,推动书法事业更进一步。唯愿先生心安体适,健康快乐,为中国书法史献上一份大礼。