寻迹未央宫

飞机越过秦岭,俯瞰一重重山峦,总能看到其间被冲蚀出一道道沟壑;连缀起来,应该包括了穿越秦岭的四条古道:子午道、傥骆道、褒斜道、陈仓道。秦岭是中华大地南北分界线,本来平时南坡多云而北坡敞亮,但今天反倒是关中明显多云。飞机压得很低才能看到关中景象,大地平坦如砥,甚至看不到缓坡,跟我顺着垄海铁路乘坐火车东来的印象有些差别,不过总归是郁郁葱葱,阡陌纵横;加上越来越密集的楼群,让人明显感觉到这块土地上萌动的生机。只是看到在大地上流淌的河流都非常狭窄,渭河亦如是,其流量甚至比不上南方湘江的一条普通支流,与关中“母亲河”的地位很不匹配,这条“母亲河”似乎不堪重负,输出了过多的乳汁而变得纤瘦异常,或者也体现了这块土地的坚韧品格。

就是这片关中大地,历史上拥有一千余年的大一统王朝建都史,绝对称得上中华文明发祥地之一。

6月21日,到达西安的第一站,就是走访未央宫遗址公园,即大汉王朝最重要的皇宫所在地。上次到西安距今差不多九年了,也是盛夏,在大明宫遗址已经是“二进宫”,再前往未央宫;却因为同行的妻子身体不济与遗址擦肩而过,最终没能“进宫”。这次同样拖妻携女到达西安,结果还是我独自一人来到了这个公园。

花了点时间,才摸到西门,这是章城门遗址,需要穿过皀河。皀河由漕运河演变而来,据说后来成了城市排污河,污染亦非常严重;现在水清流急,不知是否因为作为未央宫的濠沟配套而刻意做了处理。进入公园,前方即为西宫门街,足有二十来米宽,视野开阔。午后的阳光依旧热烈,我只能在北侧林荫小道上行走,柳树和槐树笔直成行。大道两侧都种了观赏作物,绿油油的,非常空旷,若到开花季节一定很有气势,景区都喜欢玩这一招。极目所见,看不到什么建筑遗迹和土台,让人感觉到时间穿越后的地老天荒……

长生无极,长乐未央。未央宫,是西汉初期继长乐宫后建成的又一座皇宫,惠帝及以后的西汉皇帝大多在此居住办公。未央宫位于汉长安城西南角,与东南角长乐宫的围墙大约相隔一里路,中间横亘着一个武库。浏览汉长安城地图,除了南边这两个主要宫殿,还有东北的明光宫,西北的桂宫和北宫,皇家宫殿挤挤攘攘,在城内就占去三分之二的地盘;剩下三分之一地盘上,还有东市西市,大量官署衙门。可见,汉王朝都城中的地盘都让位给了皇权,赋予上层人物以尽可能充裕的空间;而当时有二十余万京都平民,其中包括从六国都城迁来的十余万贵族,他们都只能在夹缝中求生存,如草芥一般活着。

沿西宫门街约摸走了1公里路,才看到真正的遗址,首先映入眼帘的是明渠。渠中已无流水,铺垫着鹅卵石,通向宫城西南的沧池。沧池应该是未央宫的蓄水之地,也是宫苑游赏之地,地势低洼,这时只剩下了一点点湿地,周边仍旧是高低起伏的空地,种着花草,还有人在花草丛中工作。沿小径继续东行,很快就来到中轴线上,草丛中规则地铺垫着一些石基石础,很像一个遗址,石块上还镌刻有“建章宫”3个大字。可是建章宫位于西城外的上林苑,上林苑横跨三百余里,建章宫为上林苑主要宫殿。在这未央宫内,哪可能还有个建章宫存在,二者相隔总归有三四里路。可见这遗址公园的布局,追求的是古地名堆砌的效应。

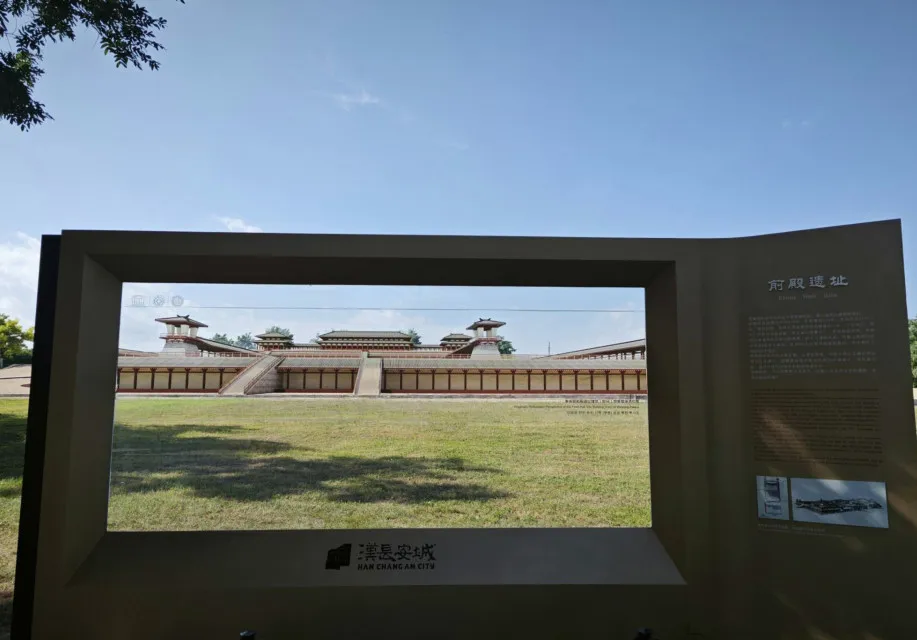

往北,是一个广场,即前殿组群部分。前殿分为3级台阶,位于最南方的这广场非常空旷,却密密麻麻树起了土红色“大汉”幡旗,迎风飘扬,为空旷的遗址烘托出一些当年气氛。再往北,立着两个阙柱,有青铜质感,只是迎合了现代审美,可能是得到了一些青铜文物的灵感,而与西汉宫殿的质朴有一定距离。两阙之间,为中心大道,通往前殿至高处,当然已经看不到一丁点建筑墙垣,也无一处石柱或者其他石构件。最高处,为高出平地20米的台基,据说这就是龙首原的最高处。前殿不知当时是否另有称呼,绝对是未央宫的中心,也是帝国的中心,朝会就在这里展开。

浏览复原的宫殿图,得知前殿原本为三重,是朝会或议政的大殿组群,跟紫禁城的前朝一样,却是依山就势逐级上升。当年的情景,那该是何等的气派;官员上朝要逐级而上,就像登上九天,让人感觉到皇权的威严。皇帝稳坐最高处呼风唤雨,主宰着帝国命运,牵系着九州生灵。如今,金碧辉煌的大殿和一应帝王将相都已经烟消云散,三层台阶剩下光秃秃的黄土,宫殿气象全无,就像作为一介平民的我,很轻松就登上了这个巅峰。为保护遗址,也适当搭建了一些栈道或栈台,从高处向南延伸,为的是让目前这状况能存留得更为长久。

高台北面即为陡坡,再北面是后宫,“前朝”留给“后宫”是一个高耸的背影;在此朝会的皇帝一回头,就可看到自己的安乐窝,眷恋的人儿都在后方遥望自己。站在高台上,基本可以看到未央宫遗址全貌,也大致能看到汉长安城遗址的样貌,还能看到四周现代化的高楼正在向此进逼。该遗址,俨然成了一个时代的浓缩,古代和现代在各自地盘上相峙对立。总之,帝国的权力曾经附着于此,如今却像拔了毛的凤凰,再也抖不出一身光鲜羽衣,只能让今人找到一个俯瞰角度,或可审视一番东方权力的嬗递过程……

北面为椒房殿,应该还会附带众多建筑群,皇帝的寝殿应该也在这一带,相当于紫禁城的后宫。前往椒房殿,还得退回到二级台阶,才有小道拐过去。如今,椒房殿遗址也只是用了数层砖块大致垒砌出墙垣,也不知是否原貌。宫城西北,是与椒房殿呼应的少府和中央官署。少府为宫殿管理机构,中央官署恐怕也是为宫廷服务,当然也都有办公性质,汇聚了大量官员,可见未央宫也有部分官署功能。再往北,还有天禄阁和石渠阁,为皇家档案馆和图书馆。

在公园内,更多的建筑遗址一时弄不清是何功能,有何名称,如今只能以冷冰冰的数字标注。公园北沿除了现代办公机构,似乎还有村落和厂房,没有被完全清理。在改造成公园之前,该遗址想必已被村落和厂房残食,毕竟汉长安城已经沦落为郊区,密集的屋舍对原貌存在很大损伤。中国是人口大国,人们总是见缝插针地开拓生活空间。

在这里,我还在期待见到高耸的汉武帝塑像,上次寻迹而来时远远就看到过这塑像。其实,塑像在汉长安城遗址的东墙清明门一带,更靠近长乐宫,是我的记忆搭错了地方,在空阔的遗址中,内心更加失落。

每一个王朝,都会选择皇城,建设宫殿。大秦咸阳宫被项羽一把火烧了,没留下宫殿;刘邦在娄敬和张良建议下,仍旧定都关中。关中虽然没有中原那么物产丰饶,但是四关锁钥的地形更有利于守江山,因而中国封建社会前半叶几个大一统王朝基本都在关中定都。偶尔出得关中,也只因为收成不好,粮食紧张,临时性搬迁到紧邻关中的洛阳;这样才能保证江山永固,不至于受到太多威胁。项羽不听劝告,鼠目寸光,执拗地要回到老家彭城建都,最终四面受敌,西楚国覆灭,刘邦笑到了最后。

并不喜欢铺张的刘邦在前线跟项羽拼命,委托丞相萧何在后方建宫。萧何在大秦兴乐宫遗址基础上建成了长乐宫。刘邦回来时看到的长乐宫太过庞大,难免不责怪,何以如此奢侈?萧何回答,非壮丽无以立威!刘邦方才转怒为喜。在他平定项羽之后,又在秦章台宫遗址上建起了未央宫。不过,西汉前期一直休养生息,韬光养晦;到了汉武帝,他个性张扬,开始大建宫殿。明光宫、建章宫、桂宫、北宫,甚至拓展了上林苑;他在位时穷兵黩武,耗光了西汉前期的积蓄。虽然在历史上多有开疆拓土,声名赫赫,但是西汉王朝事实上自他开始国运下行。到王莽纂汉,长安城在各路势力追逐下最终被烧毁。再到光武中兴汉室,都城东迁,长安成了废都。但是,此后宫殿还时有修建,在五胡十六国以及南北朝时期,未央宫仍旧成为很多朝廷的重要宫殿。即使到了隋唐,长安城东移,未央宫还时不时派上用场,时不时用来驻军。

唐末,朱温逼昭宗东迁而烧毁长安城,这里就再没有恢复元气,关中大地从此沉寂了下来,封建社会下半叶再没能成为都城。元代词人张养浩经行潼关,在散曲中发出这样的感慨:伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土;兴,百姓苦;亡,百姓苦。

是的,王朝的循环,就是一个无穷折腾的过程。项羽也好,朱温也好,任你对前朝有多么地憎恨,火烧宫殿;换一个地方建都,同样又会建起一个壮丽无比的宫殿,最终折腾的还是百姓。王侯蝼蚁,终将成尘;一代代权贵和英雄,都已经溶解在关中的茫茫黄土中。只有渭河还在静静地浸润着这块土地,不断为黄土地输送养分,直至变得羸弱纤瘦。在王朝循环中,“民贵君轻”的观念虽然不断有人提出来,无奈集权思想根深蒂固。直到现代文明兴起,民主之风东渐,民众才开始得到真正的尊重,滥用民力的时代一去不复返。这样,才能更好地调动民众的积极性和创造力,让东方文明变得更加多元。一如渭河,最终汇入黄河,再东流入海,势不可挡,社会潮流亦如黄河之浪滚滚向前。