保梅岭的月光

1

那年七月的一天,我们从昌江县出发,穿越保梅岭到白沙县,去寻找传说中的九死还魂草。

保梅岭是霸王岭的余脉,山的这边是昌江县城,另一边是白沙县邦溪镇。两县以保梅岭为界。山下散布许多美孚黎村落。以前常有村民上山打猎,采集野蜂蜜。自封山后,人迹罕至,茅草竹藤蔓延,遮蔽了山路;猎枪被没收了,沿袭千年的走山习俗,与山路一同被人遗忘。

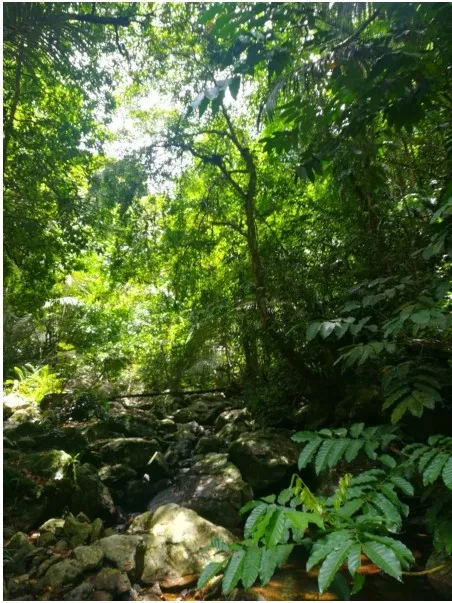

我们贴着一条无名小河,向上蜿蜒爬行。野竹篷,山芭蕉,密实扶疏,秋意盈盈;阳光穿过古木枯藤,投射到灰青色的岩石上;纤细的野芋,擎举宽敞的伞状扇叶;枯叶坠入巉岩深壑,从地底传回隆隆闷响。

山上河水丰沛,许多无名小溪,或匿身树后,或潜伏于草甸,像数不清的毛细血管,滋养着大地,它们齐齐汇入这条“风流谷”——有好事者,为这条河谷取的骚名。

当潺潺流水变成震耳欲聋的轰鸣,眼前赫然出现一道瀑布,从蓝天白云间奔驰而至,风驰电掣般坠落水潭。潭边古树斜横,青苔地衣贴着石壁,绿水光影变幻,蜻蜓蹁跹起舞。

天空湛蓝,霸王岭群峰巍然耸立。一泓湖水,像蓝宝石,镶嵌在群山之中,熠熠闪烁。

在大岩石边缘,趴伏一簇簇九死还魂草,像蜷缩的拳头,连成一片。它们密实的根部,几十根扎成一束,像坚韧的铁线,精巧地勾住石面,搂住稀薄的沙土。在瀑幕水雾的喧腾中,缓缓绽开笑脸,歌唱它们九死一生的生命旅程。

再往上是野山,无人区。林间骤然暗淡,樟树、木棉、荔枝树、大榕树、母生树、棕红色的胭脂树,三四人合抱,各自圈出一片领地,要做起自己的王。

我们循着卫星地图,摸索上行。路上的野果树随处可见,愈来愈多,杨桃树、桃金娘、青橄榄……绿色、橘黄色、酱紫色,挂在枝头,熟透后,纷纷坠落,噗噗掉在草丛,滚入小溪,在浅溪拐角处漂浮一层,红艳艳,弥漫着浆果熟透发酵的醇香。黑斑蝴蝶扑闪着花斑羽翼,鸟儿兴奋地在枝头跳跃歌唱。大家快来吃吧,太多了,多得吃不完。这漫山遍野的野果,没有主人,啊不,它们有主人——它们的主人是谁?是猕猴、野猪、山猫,还是毛鸡、山鹧鸪、孔雀雉?

高大的野橄榄树,蓊郁葱茏,聚起一伞清凉。青榄像小精灵的眼,在树叶后忽闪。我们砍一根竹子,在末梢豁开一个口子,绑上一节横棍,伸上树去,看准了,夹住一枝青榄,使劲一转,连叶带果,噼噼啪啪坠落下来,引起一阵快乐的欢呼声,大家伸手接,没接住,滚到草丛里。捡起来,往衣角一抹,塞进嘴里。青榄有一点苦涩,生津解渴,关键还填肚子。我们还摘到红心的石榴,金黄的番荔枝,树上熟透的果实,溢满浆汁,粘在我们嘴唇上,红一片,紫一片。

充沛的阳光,清澈的溪水,丰富甜美的果实。这里是霸王岭余脉,长臂猿的故乡。

2

我们收回难舍的目光,翻越海拔800多米的保梅岭。山的另一边叫邦溪河,与山南的风流谷分属不同水系。我们加快脚步,途中不再休息。前队不时传来劈砍灌木开路的声音。队伍突然停了下来,一道茂密的竹篱笆墙,横在眼前。藤蔓灌木在空中交错,一层层,叠压在竹篱笆上,像一座小山。没路了。领队派人下水,前去探路,希望溯溪一小段,绕过这道绿色堡垒。我们抓紧时间喝水,尚未感到危险来临。十分钟后探路队员回来,前面有断崖,水情复杂,走不了。再研究卫星地图,这条路没错呀。由于山上信号漂移,有时会产生三五十米的误差,不可逾越。水路走不了,就继续走陆路。前锋队员挥舞带弯头的长砍刀,抡向密不透风的竹林灌木丛。砍刀撕破沉闷的空气,溅起漫天草屑和碎叶。不出十分钟,一个前锋就筋疲力尽,换人轮流上。队伍走走停停,忐忑不安的情绪开始蔓延,心里直犯嘀咕,谁都不说话。一切话语皆多余,需要的是行动。走了一天,队员疲惫至极,歪坐地上,喝水,又不敢大口喝。灌木丛茅草堆把山风遮挡,空气闷热。速干衣湿了干,干了湿,紧粘在肌肤上。蚊虫在耳畔嘤嘤嗡嗡,顾不上拍打。

前方传来劈砍声,混杂领队他们的商量声。他们可能也疑惑了吧。砍不完的山。这一个小时,才走一百多米,像蜗牛一样挪动。领队满头汗水,一脸肃穆,走回来,平静地说,往回走,重新开一条路。后队变前队,原地转身,队伍像一条被原始雨林吞没的长虫,不情愿地转身往回走——走回来时的山路。这条不通,就要另外开路,不确定性加大了。还有一种可能,我们真的迷路了。

在焦躁不安的等待中,夕阳坠到山后,天黑了。周围骤然冒出无数虫鸣声,古木的呼吸声,大地的喘息声,一种宽广而又充沛的生命意识,从大地深处觉醒了。

我们打开头灯。微弱的灯光,撕开夜的一小道口子,照出十数米,被吞噬,消失在古木错杂的魅影后。前队传来领队的传话,调男队员到前队,换下体力消耗过大的前锋。面面相觑后,队形默默调整着,男队员上前。领队不让我上,说今晚我负责收队,跟我耳语,不能让一个队员掉队。当时我愣住了,但没有犹豫,点头应承。

户外活动有句老话,宁做前锋开路,不做殿后收队。今晚夜徒,收队的责任重大。

一个女驴友回头弱弱地问,还有多久能走到山下。我无言以对,我也想知道啊。快了,我随口应付着。心里揣度,今晚只要能下到山底,就属幸运了。

前队传来好消息,找到一条路了。

黑暗中,头灯忽闪,大家精神为之一振,身子像重新上紧发条,开动了。不需看地下,队友走过的,就是路,不须担心。“低头——低头——”前面横亘一道城墙般的刺蓬篱笆,顶上覆盖灌木藤条,地底下现出一个洞,高不及1米。钻过去。这就是传说中的山猪洞,皮厚肉糙的山猪走过的路。我们在黑暗甬道里缓缓蠕动。地上年深日久的腐殖土、层层叠叠的枯叶堆,泛起一股酸腐的气味,混合动物粪便的骚味,熏得你一阵眩晕。我们不顾一切地向前爬行。

前面一片银白,像洒了一层银粉,水银泻地般,浸没枯枝落叶。我们爬出洞口,直起身子。月盘悬在保梅岭之巅,清辉洒在树梢上,落在我们头上肩上。银色月光下,尘埃和草尖纷纷扬起,虫子扇动羽翼,散发细微的光泽。原本杂乱的山野,经过露水的洗礼,变得安详、井然有序了。

3

像是突出重围,重获新生,我们加快下山步伐。忽然脚下一松,我知道是鞋带松了,只要不影响快走,就不管它。我押后,不能停顿。糟糕,另一边鞋带也松了,不利索了。遇到一条小溪,三四米宽,深不过膝盖。溪边有一块石头,我抓紧机会蹲下来系鞋带。我以为大家会在河边停留,休整一下。当我整好鞋子,抬起头,脑袋嗡地炸了,怎么回事,人都没了,冷汗倏地冒出。他们走得那么快,不见影了,不合常理。只听到河水咕咕流淌。我跳起来,大喊:等一等我!声音被黑暗吞没,传不远。我快步蹚过小溪。黑夜这个怪兽,把一切光亮和声音都吞噬了,吐出一串咕噜噜的声音。

这帮家伙,只顾自己走,一不留神,连那个拖后腿的新队友也跑没影儿了。

越急越乱,不知何时,夹在左肩上的对讲机也掉了,掉在哪里?在大山里,手机没信号,对讲机是与领队联系的唯一通道。不行,我得往回走,先找对讲机。借助头灯和微弱的月光,在草丛中搜索。这时,只要同频道有人说话,发出嚓嚓电流声,循着声音很容易找到。但是,没有。草丛中有微光闪烁,忙趋前蹲下查看,是一块石头。沮丧。我清楚地察觉时间在快速流逝,秒针从这个刻度移到下一个刻度,一秒一秒,一刻都不停歇。看不见的山路,在夜里延伸,引向无底的黑暗。不敢再找了——找不到对讲机,又掉了队,就两头不靠了。想想有些害怕。等到领队发现我掉队,又联系不上我,在茫茫大山的黑夜,他们只能在山脚下等我,不可能再上山,那时我只能自救了。负责殿后的掉了队,将成为户外圈子的笑谈。我往前紧跑几步,猛地打住,前面是黑魆魆的树林,宛若一堵阴森的城垒,数点萤火虫如磷火漂浮。哪里是路?山上本来就没有路,跟在队友身后就是路,脱离队伍就没了路。往左走,往右走,都可以,可我不敢走了,万一走错,再想走回原地就难了。

大山愈发黑暗浓重,空气里弥漫一丝诡异的酒味,一股浆液的腥膻气,一会儿稀,一会儿稠,粘在凉飕飕的肌肤上,像有一根湿舌头舔向你,黏糊糊,迷瞪瞪。

我戳在原地,迈不开步。我仰起脖子,扯开嗓子嘶喊:有人吗?等等我!树丫上孤独的夜鸮,嘿嘿窃笑。我取下哨子猛吹,尖厉的哨音刺穿浓稠的夜幕。伙伴们,你们在哪里?别走那么快。我压制住蹦蹦狂乱的心,不能慌,冷静,冷静。倏忽听到身后有窸窣脚步声,喘息声,轻轻的叹息声。奇怪,我不是殿后吗?还有谁落在身后吗?黑黝黝的大山,密密丛丛,还有谁呢?

悚然想起,今天是七月,七月登山,犯了大忌。手臂上激起一层鸡皮疙瘩,不敢再想了。

一阵岚风从山谷吹来,稀释了空气中沉闷的草烟味,吹来一阵清淡的番荔枝味。

这时,左前方猛地划过一道亮光,像一道圣光!划过我的眼帘,我只要一束,一个方向。可能是队友听到喊声,或者发现我掉队,停下脚步,一回头,光柱穿过头顶树梢,划出一条线。喜悦充溢心间,我向那个方向追去,几乎跑起来,不顾不管,黑暗中的杂草灌木,什么都拦不住我。

我终于又跟上队伍。仍是殿后。大家像什么都没发生,继续前行,也可能习以为常。殿后的怎么会掉队?只有我知道经历了什么。

月盘独步中天,将光华洒在银粉粉的山野上。蝉鸣蛙声鸟叫,汇成一曲绿色乐章。

后来我想,如果那晚真的掉队了,也没啥,不走了。独自摸黑下山太危险。

就近找一棵大树,橄榄树,爬上树干,抱住树杈,嚼着触手可及的青榄,在草木鸟兽的歌声中,在奶白色的腥膻味里,沉入紫色的梦乡。我做了一个美妙的梦。长尾巴的小精灵,提着豆大的灯笼,登上旋转舞台;在琥珀色的木笛声中,在番荔枝炸裂的微醺里,山猫拉开深紫色的帷幕,一场舞台剧上演了。

一个肩背木弓的青年猎人,追逐一只美丽的坡鹿,奔走在绿影幢幢的山路上……

一个个黑影在树下徘徊,四下里张望。它们是敏捷的豹猫,敏锐的果子狸,粗野的山猪,还是披着花衣裳的山鹧鸪、孔雀雉?它们嘀嘀咕咕商量一番,又都溜走了。

清晨,浓稠的白雾,挂在惺忪的树梢上;沐浴后的鸟儿,顾盼流连,鸣啭清灵。我像一片轻盈的鸟羽,在树叶间飘荡。一只小猕猴,拽着长树藤,凌空荡悠过来,它轻拍树干,在我耳畔说:去吃早了,你这个懒虫。