从绵竹地区民间绘画活动情况看绵竹年画生发的土壤

摘 要:作为中国四大年画之一的绵竹年画独安于西南一隅,反而靠着手绘年画的传统雄踞一方,成为西南地区年画生产中心。形成这种发展成就的除了依靠天府之国富甲一方的经济优势,更重要的则是绵竹及其周边地区民间绘画土壤的浸润为手绘年画的发展提供了可能。本文试图从绵竹及其周边地区现存寺观壁画等民间绘画图像出发,讨论该地区民间绘画历史和民间绘画行业的活动情况如何影响绵竹年画,以及在民间绘画整体性语境下,绵竹年画与其他各民间绘画形式的交融共生状态,以求展现绵竹年画生发的民间绘画土壤。

关键词:绵竹年画;民间绘画整体性;手绘年画

中图分类号:J218 文献标识码:A 文章编号:2096-7357(2024)23-00-03

道释文化的兴盛、平民文化发展以及民间画工群体的壮大,造就了四川历史上繁荣的民间美术。尤其以寺观壁画等为主的民间绘画历史,为包括绵竹在内的四川地区留下了丰富的绘画遗产,造就了众多技艺高超的画师,在创作方式、内容上都深层次影响了绵竹年画的发展。除此之外,作为民间绘画的创作主体,画工群体的活动情况也构成了绵竹民间绘画土壤的重要部分。画工的多重身份使绵竹年画与其他民间绘画之间形成了相互借鉴互相滋养的良性循环,通常认为年画艺人就是指专业从事年画生产的画工,事实上,古代活跃于绵竹年画市场的画工们并不局限于年画绘制这一项工作。他们在各大绘画领域频繁转换,这在某种程度上很难根据绘画种类来准确判断画工的具体身份。也正因如此,各类绘画创作相互渗透,在绵竹民间绘画市场中形成了复杂的影响关系,构成了既相对独立又彼此融合的民间绘画生态,这种互动关系在无形之中为绵竹年画的发展提供了相对宽松的创作环境。

从整体环境来讲,各民间绘画共同服务于绵竹当地的民俗活动及日常生活,他们之间在自身发展的同时又或多或少地与其他品类在创作方式、创作者、题材、用途上相互影响相互补充,造就了民间绘画的整体性特征。目前部分学者将应不同场合时段,如节日庆典、风俗信仰、习惯等而生的门神画、风俗画、灯画均纳入广义“年画”范畴。这样的概念架构也刚好对应了绵竹年画与其他各民间绘画之间的密切联系,即在与其他民间绘画的相互影响下,绵竹年画在用途和表现能力上已涵盖当地大部分民间绘画需求,从而使当地大量民间绘画都以所谓“年画”的形式展现给大众,也侧面回应了绵竹年画如何得以在肥厚的民间绘画土壤中壮大自身的问题。

一、繁荣悠久的民间绘画传统

成都“沃野千里,土壤膏腴”,又有几朝行都之利,自古便是经济文化繁荣之地,在此影响下,成都、绵竹等地以寺观壁画为主的民间绘画得到极大发展。在数量上,四川地区古代壁画数量众多,且古籍中记载的画师数量庞大。唐代佛道文化空前发展,一时间佛教寺庙大规模修建,四川地区相继修建了静德精舍、龙兴寺、大圣慈寺等寺庙,广泛分布于成都、绵阳、遂宁等地区,而以成都为中心的绘有壁画的佛寺据载有不下20座。安史之乱后西蜀独安于一方,玄宗、僖宗于此避难时,“当时随驾以画待诏者,皆奇工,古成都诸郡寺宇所存诸佛、菩萨、罗汉等像之处,虽天下能号为古迹多者,画无如此地所有矣。”[1]

作为西蜀佛道教绘画中心的成都“画多名笔,散在诸寺观”,紧邻成都的绵竹及周边地区自然深受影响。据《益州名画录》记载,五代时期绵竹画家姜道隐“不务农桑,唯画是好”,常为绵竹、成都等地的寺观作道释画,“宋王赵公于净众寺创一禅院,请道隐于长老方丈画山水松石数堵。……今绵竹县山观寺,多有画壁见存。”此外蜀中唐、五代也有画家参与绘制了绵竹县庚除观等地壁画。从寺观壁画来看,绵竹地区庙宇众多,据嘉庆年间《绵竹县志》记载中统计,当时仅县内寺观即有147座,至民国时期已达252座,其中既有祥符寺、三溪寺等于元朝修建继而在明清重修的,也有严仙观、广化院等大量寺观在明清时始建[2]。据《绵竹县志》记载,现存祥符寺、广化院等寺观中都曾绘制过大量彩绘壁画,被聘请到寺观彩绘、塑像的多为绵竹本土或周边画家[3]。

承袭着蜀郡画坛的辉煌,除了画师人数众多,绵竹周边民间画师的绘画水平也颇为深厚。离绵竹不远的梓潼玛瑙寺虽已被火灾焚毁,但据卢丕丞、敬永金《在山东潍坊植根追述》(《梓潼文史资料选集第7辑》)一文对梓潼玛瑙寺壁画的记述:“此壁画为《送子天王图》,笔墨遒劲、圆润,浅深晕染,敷粉简淡,风格稀疏,民国以来,一致传为唐吴道子所画。1964年,省美协会员梓潼县文化馆龚学渊等同志……始在建筑物中发现了……‘梓潼县城东关秦贵及徒八人绘’,说明此画是明代民间艺人所作。”[4]这些民间艺人的画作从笔墨、设色来看都具有一定水平,以至于能乱吴道子真迹,足见当时绵竹及周边地区民间绘画已具备相当高的绘制水准。道释画家荟萃蜀地,他们创作的壁画便成为后人临摹学习的范本,而这些范本必然也会对年画创作产生影响。在绵竹及周边地区现存的诸多寺观中仍能找到许多壁画与绵竹年画的相似之处[5]。例如,在人物身体肌肉的刻画方面,绵竹年画惯用线条层层堆叠出大块面的肌肉,再加以晕染,显得人物孔武有力,绵竹年画《魁星点斗》中对魁星肌肉的表现即如此,这与绵阳鱼泉寺、蓬溪慧严寺等壁画中的人物形象高度吻合。

在绘画技巧上,绵竹年画也呈现出吸收壁画技巧的痕迹。其中,沥粉工艺是壁画绘制方式的一种,明清时期在全国各地广泛运用,又以四川地区尤为盛行。如今四川地区的广汉龙居寺、新都龙藏寺、广元觉苑寺等寺观中都还能辨认出沥粉工艺的痕迹。无独有偶,这一技艺也逐渐流行于绵竹年画中,并延续至今成为绵竹年画的特色技艺。除了流传至今的纸本挤粉年画,现藏于绵竹年画博物馆的咸丰年间木板落地门神挤粉年画,虽然损毁严重,但突出的白色线条依然清晰可辨,从这幅修复后的挤粉年画中,仍可以一窥其与沥粉壁画的渊源。甚至如今绵竹年画中“明挂”讲求的勾线环节,也是来源于壁画“沥粉”装饰法。可见,历代留存下来的寺观壁画不但为绵竹年画的内容和形式提供了可借鉴的范本,也在参与壁画绘制的过程中培养了大批民间绘画人才。

二、交融发达的民间绘画行业

年画“创作者”群体的活动环境和背景也是年画发展环境的重要组成部分。由于手绘年画比木版套印年画有着更强的可塑性,更容易受其他绘画形式影响,因而民间画工本身的职业流动所形成的各绘画行业相互交融情形也为绵竹年画吸收其他绘画形式,拓展自身题材范畴提供了可能。

自唐宋始,各地区常有民间画家设摊卖画,一个画工大多同时创作年画、书刊插图、道释画等诸多品类。由于当地民风质朴,庙会、灯会、祭祀等各类风俗活动盛行,灯画、寿木装饰画等民间绘画类型在明清时期的绵竹地区也有极大需求,而这些多样的需求很大程度上都由同一批画工来满足。首先,“傅兴发”“云鹤斋”等画店的出现表明画师们并非只有年画绘制唯一一项业务,而是把绘画技艺作为谋生手段,除了日常门神、画条制作,还广泛活动于周边地区的各大寺观、会馆,画店和作坊也常年供应岁时杂画、灯屏画、扇面画等品类。清末绵竹年画艺人张学源、邓朋先等都被称为民间绘画的“能手”,要承担的绘画品种非常多样,大到寺观壁画,小到年画、灯画[6]。其次,年画店的经营活动是季节性、流动性的。画工根据一年中不同的风俗庆典特点从事不同的美术活动。再者,在年画与其他民间绘画创作的影响关系上,表现为由其他绘画形式影响年画,再到两者相互影响的趋势。张学源这类民间画工大多从事彩绘壁画出身,在学习壁画的基础之上开展年画创作。据悉邓朋先的师傅马贵和沈元彰是即安县、绵阳一带的彩绘艺人,据张学源的儿子张先富回忆,当时在庙堂里学壁画甚至是艺人们学画必不可少的环节。此外,清末年画师王天保在长期活动于绵竹周边庙堂壁画绘制的同时也进行年画创作,他的门神线稿一经出稿,便成为各大年画作坊争相效仿的刻板母本。从邓朋先等人的从业经历来看,他们的共同特点是在画庙堂彩绘之外,年节之时也为庙会、灯会提供符合需求的绘画作品。因而这一时期绵竹及其周边地区的寺观壁画与绵竹年画在视觉上有着极高的相似性。

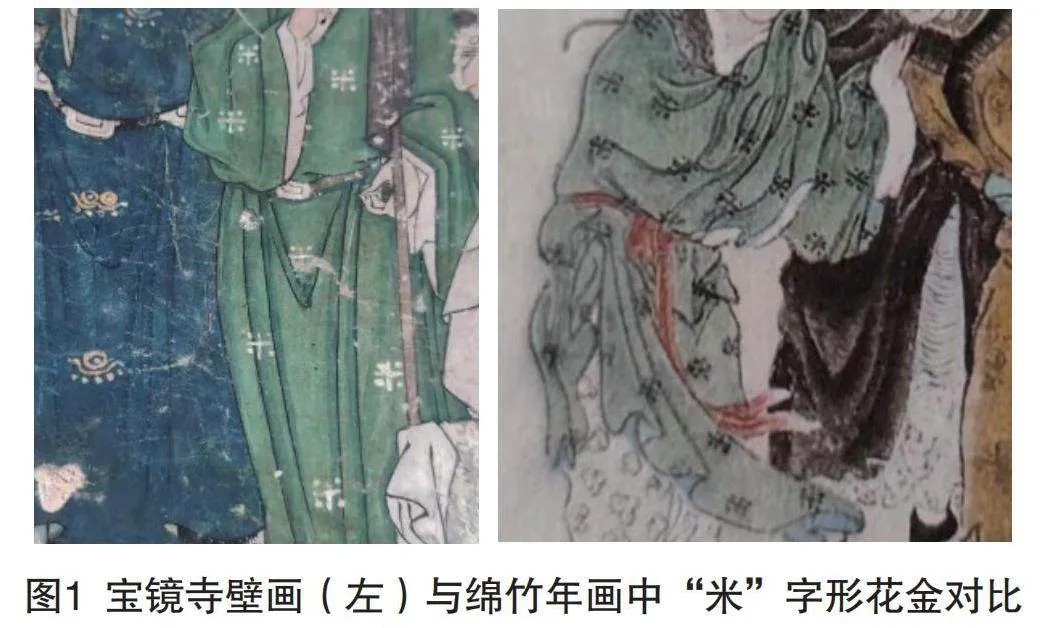

距离绵竹不远的罗江宝镜寺现存有九十余幅清代壁画,其从形式上与绵竹年画如出一辙。在人物方面,绵竹门神画的诸多人物吸收了川剧的造型技巧,门神的背后添加四把靠旗,参照了戏曲舞台亮相模式而使人物造型具备动态美感。而宝镜寺壁画中的戏曲人物亦是如此,且同样对人物身长比例进行压缩,“英雄无项,美人无肩”的年画特征在宝镜寺壁画中也得到了体现。此外其服饰、帽冠边缘用白色线条勾勒,也与绵竹年画中的“明展明挂”有异曲同工之处。最为明显之处,罗江宝镜寺中清代壁画上的人物服饰上的图案,不论是“团寿”纹装饰还是“米”字形花金图案,都与绵竹年画中的形式近乎相同。

值得一提的是,在民间艺术中,各种艺术形式总是这样那样地联系着,从来没有孤立的存在,仅从宝镜寺壁画与绵竹年画的对比来看也很难分清两者的影响和先后关系。可以肯定的是,与其说这一时期包括壁画在内的民间绘画对年画处于持续的单向影响阶段,不如说年画与其他民间绘画相互影响相互促进。加之行会制度“伏羲会”的组织管理,更促进了绵竹画工之间的竞争、交流及众多画坊的发展。

三、民间绘画整体性

从地区民间绘画的整体性出发,讨论广义“年画”概念下的绵竹年画,为进一步认识绵竹年画与当地民间绘画行业的关系提供了一些启发。虽然各类民间绘画有其自身相对独立的艺术语言和风格,但在某一区域的整体民俗影响下,加之艺术发展的互渗性,其界限并非泾渭分明,而是长期处于变动不居、互相渗透的状态。由此所形成的民间绘画的共同特征便形成出民间绘画内部结构上的整体性,这些民间绘画内部各门类彼此紧密联系,它们用途广、内容多,但在创作技法、图像、创作者、用途等方面却具有相当的一致性。从图像、用途来看,神案年画《魁星图》作为儒释道融合的产物,上绘魁星、文昌帝君、儒释道三尊以及四值功曹等内容,常用于民间祭祀仪式之中,与水陆画的用途、形制一脉相承,绵竹年画、神案年画在一定程度上行使了水陆画在当地社会中的功能。类似的还有灶王年画这类神像画,也是继承其初期形态灶王纸马的基本用途和形制发展而来。而从创作者角度来看,清代绵竹年画众多,如庙堂壁画、佛道画、水陆画、风俗画等均出自画店画师之手。同样的经历和环境,使得这一时期的各类民间绘画互相借鉴、互相影响,呈现出整体性的特征。

另一方面,对民间绘画种类的个中界定本就是学术界在特定历史条件下出于研究需要,根据各绘画种类、功能、制作方式的不同所制定的权宜性称呼。甚至在民间,不同地区所形成的不同称谓也常指向同一绘画类型。进一步来说,从学界对于民间美术种类的划分依据也可看出,目前很难用单一的标准来对各品类绘画进行具体的划分。因为民间绘画种类内部结构的复杂性、多重性使得现有任何一种民间绘画的概念都无法涵盖这一绘画的所有特征或实际用途。因此,我们不必纠结于年画概念的纯粹性,只要充分考虑民间绘画的整体性特征,那么“年画”这一概念所呈现出的混合性以及涵盖范围的广阔性也就趋于合理了。

综上所述,绵竹年画在发展演变过程中不断吸纳壁画、灯画等画种的表现形式和用途。对于民间社会而言,绵竹年画与其他民间绘画在技巧上还是用途上,甚至是创作者方面本身就存在诸多关联,并且这种相互间的内在关联并非人为刻意造就的,因此,民众对它们之间的界限自然也难以厘清。随着绵竹年画不断吸纳其他民间绘画的元素和品类,其规模不断壮大,进而承载了社会民俗生活的各方面。无论是作为辟邪的门画、装饰用的卷轴画或是节庆用的灯画,它都能十分贴切地在合适的场景发挥用途,充分满足不同受众的需要。民间既然把趋吉避凶的门画看作年画,《迎春图》这类风俗画也可被纳入年画的范畴。由此看来,绵竹年画从需求到创作,从生产到消费的整个过程都离不开民间绘画整体性的影响。可以说,所谓绵竹年画和其他民间绘画在古民间本就未曾进行详细区分,绵竹年画在当地能得到广泛发展,是其自身在与其他民间绘画的交融中日益成熟的结果。

四、结束语

纵观绵竹年画发展历程,其正是在历代民间艺术的濡染中生根发芽,而本土各类民间绘画种类的相互交融赋予了民间绘画的整体性特征,为绵竹年画题材、形式、用途的拓展提供了良好的民间绘画生态环境。绵竹年画便凭借着强大的传承能力和广泛的包容性,在保留自身艺术特色的同时不断将各类绘画形式吸收内化,成为当时民间绘画生命力的见证。

参考文献:

[1]杨慎,撰.全蜀艺文志[M].刘琳,校.北京:线装书局,2003.

[2][清]刘庆远,沈心如,纂.绵竹县志.卷九[M].道光二十九年.

[3]四川省绵竹县志编撰委员会.绵竹县志[Z].成都:四川科学技术出版社,1992.

[4]梓潼文史资料选集:第7辑(内部资料)[G].中国人民政治协商会议梓潼县委员会文史资料研究委员会,1989.

[5]曾繁森.四川佛寺壁画艺术[M].成都:四川美术出版社,2016.

[6]范小平.绵竹木板年画[M].成都:四川人民出版社,2007.