从规模经济看宏观政策之变

当前宏观经济面临的主要问题是需求相对于供给不足,表现为价格整体偏弱,就业、企业盈利承压。另一方面,近年来中国经济在供给侧的提升有目共睹,例如绿色产业在全球处于领先位置。如何来理解这个反差对经济运行和宏观政策的含义?一个流行的观点是由于绿色产业占GDP比重低于房地产业,因此绿色产业的增长无法弥补房地产下行。2023年中国包含部分绿色产业的高技术制造业增加值占GDP比重约为5.0%,低于房地产业增加值占GDP比重(5.9%)。加上间接的影响,尤其是房地产与债务的关联,其对经济的影响更大。这是一个似是而非的比较。房地产从需求侧拉动经济,但在供给侧对其他行业反而具有紧缩效应,而绿色产业同时从供给和需求两侧来拉动经济。

从规模不经济到规模新经济

针对需求相对供给不足的两方面原因,宏观政策应对是不一样的。对于前者,宏观政策注重结构性改革来缩小收入和财富差距;对于后者,宏观政策强调增加货币供给来满足人们增加的货币需求,以避免实际利率(风险资产溢价)上升太多。

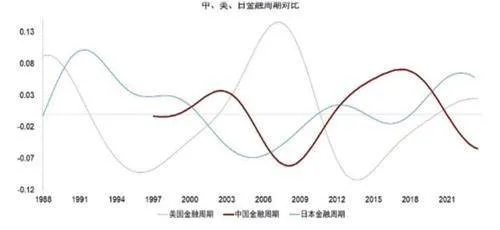

货币供给方面的机制与规模(不)经济有关联,明斯基在凯恩斯的货币理论的基础上把现代货币体系描述为一个货币金字塔。在金字塔顶层是外生的政府货币(基础货币),其货币性最强,其投放往往与财政或者准财政行为联系在一起,在中间的是内生货币,即银行信贷创造的货币,在底层的是私人部门之间的负债。土地的规模不经济使得其所有者在收入分配中占有优势,在金融层面的一个体现就是其土地作为抵押品的角色,房地产与信贷相辅相成,内生货币的扩张与收缩使得经济波动具有很强的顺周期性,被称为金融周期。

目前中国处在金融周期下行阶段(见图),房地产和信贷下行相互叠加带来紧缩压力,导致整体需求不足。表面上看,这是个需求不足的问题,与供给无关。实际上,从供给的角度来看,土地作为一项生产要素,其价格是企业生产和商业运营中固定成本的一部分,土地价格的上涨意味着其他行业成本的增加,经济结构的失衡导致总体生产效率下降,金融周期的繁荣是不可持续的。在金融周期下半场,房地产价格与租金下跌降低了其他行业的成本,对供给有改善作用,但会加大需求相对于供给不足的程度。

从地缘经济看规模经济

如何理解规模经济在国际贸易与分工的角色?首先,传统上认为,发达国家和发展中国家之间的贸易依托于资源禀赋带来的比较优势,发展中国家劳动力价格低廉,而发达国家资本价格相对较低,因此前者生产劳动密集型产品,后者生产资本密集型产品,进而双方产生贸易。同时,拥有自然资源的国家与其他国家开展资源品贸易。其次是交易成本,比如关税、非关税等保护主义措施。第三,一个没有被充分重视的因素是规模经济效应。例如,美国、欧洲、日本的发展水平接近、劳动力成本接近,但这些经济体之间存在大量的贸易,这是分工实现规模经济效应在国际贸易中的体现。中国在规模经济方面具有优势,虽然中国劳动力成本已经显著上升,超过了不少发展中国家,但中国是最大的制造业国家。这种规模经济效应不仅存在于制造业中,公共服务也有同样的特征,使用的人数越多,则每个人承担的成本越低,使得中国的基础设施发展水平较高,这降低了物流成本,增加中国制造业的竞争力。

从经济学逻辑来讲,中国的规模经济提升了全球的供给能力,是正面的贡献。但地缘政治和地缘经济冲突是日益重要的挑战,针对中国的绿色产业的保护主义是近期的一个突出例子。欧盟在近两年里相继宣布针对中国的电动车和风电产品展开反补贴调查,美国与欧盟也屡次提到中国新能源产业发展对国际贸易的影响,尤其是针对中国的电动车征收关税。从更广层面来看,中国作为全球最大的制造业中心,未来相当长的时间将面临地缘竞争对需求的抑制。外部需求压力不一定体现在贸易顺差的减少,也可能体现在中国产品的价格下行压力。表面看净出口对经济增长的贡献不降,但贸易条件恶化带来负面的收入效应加剧国内需求不足。

提振需求是宏观政策的当务之急

在金融周期下半场,房地产市场下行和相关债务紧缩压力导致需求疲软,而绿色转型的快速发展则通过技术进步和效率提升推高了供给,中国经济因此面临国内有效需求不足的问题。从外部来看,地缘政治与地缘经济冲突在未来相当长时间内将继续抑制需求,进一步加剧总需求不足的问题。

需求不足不仅是个周期问题,也影响中国的规模经济潜力,尤其是创新功能的发挥。跨周期的需求缺口,尤其消费需求的不足对分工和规模化生产形成制约,影响规模经济的潜力。创新不仅依靠供给侧资源投入,也需要最终消费需求的驱动力,大规模与多样化的消费需求促进创新和内生增长。

图:中国处在金融周期下行阶段抑制需求,改善供给

面对超越短周期波动的总需求不足问题,宏观政策框架和机制亟需转型,以更充分发挥中国经济的大国规模优势,实现可持续的经济增长。

增加财政的自动稳定器功能,改变货币投放方式

从逆周期和跨周期(兼顾结构调整)调节的有效性看,宏观政策机制需要转型,关键在于两个方面。

一是要增强财政的自动稳定器作用。和发达国家相比,中国的财政运行的自动稳定器作用不足或者说缺少,增加了政策应对周期波动的时滞与不确定性。在收入端,大部分税收来自具有累退属性的间接税而不是具有累进属性的直接税,在支出端具有逆周期属性的社会保障支出不足,在融资端,地方政府在相当程度上依赖具有顺周期性特征的土地收入(其背后是顺周期的银行信贷),而具有逆周期特征的国债(政府债券)的作用不足。结合当前稳增长和新一轮财政税收制度改革,转型的着力点在于加强社会保障制度的力度和普惠性,辅之以融资端增加国债发行,长远来讲,增加具有累进属性的直接税,降低具有累退属性的增值税等间接税。

宏观政策机制转型的第二方面在于货币投放方式的转变,降低对信贷投放货币的依赖,增加财政投放货币的比重。信贷具有顺周期性,M2增速大幅下降主要反映了信贷需求的疲弱,财政则天然具有逆周期性,国债及相关的基础货币投放增加非政府部门的净资产,当前形势下,财政扩张尤其有助于降低地方债务负担对总需求的抑制作用。看远一点,这种调整有助于降低土地的规模不经济的作用,促进规模经济效应与创新发展。(本文有删减)