千年莆仙戏,古韵万里长

莆仙戏源于唐,兴于宋,盛于明清,是中国现存最古老的南戏剧种之一。早在唐代,福建就已经盛行民间百戏。南宋时期,在宋南戏、杂剧的影响下,福建莆田、仙游一带出现了将歌舞念白综合起来演绎故事的兴化杂剧。明代初年,兴化杂剧受南戏“四大声腔”——海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔的影响,形成了独具特色的“兴化腔”,从而演化为兴化戏。明清时期,兴化戏达到了发展的全盛期。1954年,兴化戏正式改称莆仙戏。

南戏遗韵今犹在

莆仙戏至今仍保留不少宋元南戏的音乐元素,因此被誉为“宋元南戏的活化石”。莆仙戏现存传统剧目5000多个,其中《王魁》《张协状元》《刘知远》《蔡伯喈(jie)》等剧目在一定程度上保留了南戏的艺术特征。莆仙戏还保留着1000多支古老的唱腔曲牌,其中,与宋元南戏曲牌名目相同的有140多支,是不折不扣的南戏遗响。

非遗加油站

莆仙戏有很多曲牌名与古词调名相同,既有浓郁的乡土风情,也有悠长的诗情画意,让我们来感受一下吧!

数字趣:一封书、二古欢、三登乐、四朝元、五更里、六州歌头、七兄弟、八声甘州、九如歌、十杯酒、十二栏杆、三十六送、斗百花、千秋岁、万木生花

方向趣:东风第一枝、西江月、南乡子、北台桩、上小楼、江中水、下山虎

叠字趣:朝朝欢、叨叨令、步步娇、声声慢、缕缕金、节节高、喜盈盈

七彩趣:青歌、红纳袄、皂罗袍、金不换、满江红、白萍香、烛影摇红

自然风韵趣:一江风、探春令、月影斜、艳阳天、雨霖铃、烟落霞、驻云飞、醉东风

升平乐趣:农家乐、渔家乐、清平乐、普天乐、庆有余、醉太平

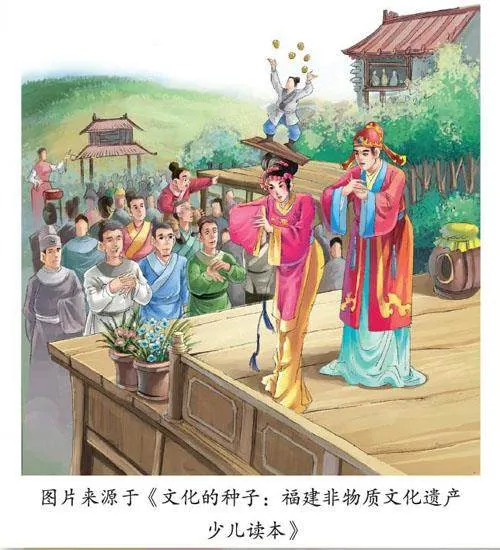

地方特色领风骚

莆仙戏的特色主要表现在唱腔、乐器、表演、服装、行当和Pfit5WYvU6XLt+Ipgudbbg==妆容等方面。演绎莆仙戏所使用的兴化腔和促胡、四胡、筚篥(bi li)、八角琴等乐器都具有浓厚的地方特色。演奏技法上,有时还会采用“石狮压鼓”,即视情节需要调换位置、改变音色。

在表演时,莆仙戏有一些具有鲜明地方色彩的程序动作,如牵步蛇、雀鸟跳、扫地裙、摸田螺、七下溜等。而在服装上,莆仙戏的戏衫和京剧大同小异,主要有蟒袍、补袍、靠、女袄、瓦衫、军背心等。

莆仙戏在行当上沿袭了南戏旧规,原来只有生、旦、贴生、则旦、靓妆(净)、末、丑等7个角色,后来又增添了不少角色。不同角色对于妆容的要求也不同,生、旦角色涂脂抹粉,其他角色(包括老旦)则不抹粉,只涂胭脂,角色形象的区别主要在眉毛的画法。

非遗加油站

如果你稍加留意,就会发现,在莆仙戏的戏棚后台角落都供奉着雷海青像。你知道为什么吗?事实上,包括莆仙戏在内的我国许多南方古老剧种,如梨园戏、闽剧、汉剧、越剧,各剧团戏班都把雷海青尊为祖师。

相传,唐玄宗曾命雷海青领宫廷梨园子弟到“梅妃”的家乡莆田,寅出。演出受到民众的热烈欢迎和喜爱,对莆田百戏的发展、莆仙戏的形成起到了很大的推动作用。安史之乱时,雷海青不幸被俘。在反贼安禄山的庆功宴上,他宁死不肯奏乐,并用琵琶怒击安禄山,最后惨遭杀害。为了纪念雷海青,直到今天,每一个莆仙戏班都供奉着他的像。雷海青高尚的品格和出众的演技,也成为千百年来莆仙戏艺人做人、做戏的榜样。

2006年5月20日,莆仙戏经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。莆仙戏《踏伞行》选段还曾亮相央视春晚舞台,征服了无数观众,也让越来越多人认识到莆仙戏这个古老的戏种,领略到其独特的魅力。莆仙戏也在一代代人的传承中,赓(geng)续绵延,生生不息。