“非遗+”视域下莱西木偶戏创新发展路径研究

[摘 要]莱西木偶戏作为青岛市的省级非物质文化遗产项目,在第五代传承人姜玉涛的多年努力下,已形成具有地方特色的剧目、持续创新的木偶制作技艺、独具魅力的审美体验等传承优势,但仍存在成型IP打造欠缺、资本运营模式不完善、高质量剧作稀缺等问题。针对这些问题,莱西木偶戏相关主体需在非遗传承的框架下审视莱西木偶戏,积极探索将其与演艺产业、影视产业、文旅产业、教育产业、文创产业、博物馆产业等融合互动发展的路径,打造以莱西木偶戏成熟IP为核心的“莱西木偶戏+”全域产业融合发展新模式,构建与新质生产力相适应的产业新体系,从而实现莱西木偶戏的有效保护与高质量发展。

[关键词]莱西木偶戏;非物质文化遗产;IP打造;创新发展;姜玉涛

[中图分类号]C953 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2024)03-0094-13

Research on the innovative development path of Laixi Puppetry from the perspective of“intangible cultural heritage +”

Abstract:As a provincial intangible cultural heritage project in Qingdao,Laixi Puppetry has developed its heritage advantages,such as local characteristics,continuous innovative puppet-making skills and unique aesthetic experience under the efforts of the fifth generation inheritor Jiang Yutao for many years. However,there are still some challenges,such as the lack of forming IP,imperfect capital operation mode and the scarcity of high-quality dramas. In response to these problems,the relevant subjects of Laixi Puppetry need to examine Laixi Puppetry in a non-inherited framework,actively explore paths to integrate and interact with the performing arts industry,film and television industry,cultural tourism industry,education industry,cultural and creative industries and museum industry,etc.,and create a new model of integrated development of whole industry of“Laixi Puppetry+”with the mature IP of Laixi Puppetry as the core. It is suggested to build a new industrial system that aligns with the new quality productive forces,so as to realize the effective protection and high-quality development of Laixi Puppetry.

Key words:Laixi Puppetry;intangible cultural heritage;IP creation;innovative development;Jiang Yutao

2020年10月习近平总书记在广东考察时强调指出:“要加强非物质文化遗产保护和传承,积极培养传承人,让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩。”[1]作为山东省、青岛市非物质文化遗产的代表性项目,莱西木偶戏理当承担起“绽放出更加迷人的光彩”这一时代重托。而将莱西木偶戏置于非遗传承语境下,审视其传承优势,探究其发展困境,进而提出未来发展策略,不仅因应莱西木偶戏进一步绽放光彩的时代之需,也必将有助于促动地方非遗传承和文旅经济健康发展,加快构建与新质生产力相适应的产业新体系。

一、莱西木偶戏研究综述

(一)木偶戏相关研究成果

木偶戏,古称“傀儡戏”或“傀儡子”,是一种由民间艺人操作木偶以演绎故事的戏曲形式,其历史源远流长,可追溯至先秦时期。历经长期的演变与发展,木偶戏已成为深受人们喜爱的民间艺术形式之一。

20世纪20年代以来,部分学者开始对木偶戏进行初步研究,对木偶戏的起源及历史源流进行了详细的资料考证,探索其发展脉络[2-5]。随后,学者们对木偶戏进行了更为系统的研究,详细阐述了我国木偶戏的艺术特征、种类流派、剧本创作、表演造型、舞台装置等[6]。

进入21世纪,随着我国对非物质文化遗产保护重视程度的不断提升,关于木偶戏研究的成果日益增多,许多学者对不同地域木偶戏的历史发展进行了更深入的研究[7-9]。侯莉深入分析了我国木偶戏从宋朝到清朝时期的演进历程[10]。段杨波论述了巫术的偶人是木偶戏的起源之一,揭示了木偶戏深厚的文化根基[11]。罗佳对比分析了川北大木偶与资中中型木偶在历史渊源、造型设计、制作工艺等方面的共性和差异[12]。黄文君从造型、语言、表演、音乐和空间五个方面探讨木偶戏表演的拟人化特征,并提出木偶戏艺术表演创新和发展的有效途径[13]。刘彩霞、王丽丹等、董隽、聂楠等、李敏分别分析了不同地域木偶戏的历史流变,艺术特色,当下的保护传承方法、传播策略等[14-18]。

综上,现有木偶戏研究已取得一定成果,研究主题围绕剧种的历史源流、艺术特色、造型工艺、保护传承等展开,但在跨学科、跨领域、跨行业的综合研究方面仍有较大的探索空间。

(二)莱西木偶戏相关研究成果

莱西木偶属于杖头木偶,其戏曲形式俗称“撮头戏”。2007年,莱西木偶戏被列入莱西市第一批非物质文化遗产名录,2008年9月被列入青岛市第二批非物质文化遗产名录,2021年被列入山东省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

张轩探讨了莱西木偶戏的演变历程、制作与表演、艺术特征与文化价值,并对其传承现状与发展路径进行了分析[19]。黄李娜从追溯傀儡的源头出发,深入挖掘了木偶及木偶戏的文化起源,指出莱西岱墅汉墓的大木偶的随葬意义是为墓主玩赏傀儡挽歌之用[20]。戈梅娜论述了莱西木偶戏的价值和发展现状[21]。王欣等简要记述了莱西木偶戏的艺术特征和生存情况[22]。曹晓贝将姜玉涛与莱西木偶戏相结合,以人物纪录片的形式展现了莱西木偶艺术及其背后的人物,从而挖掘有价值的文化资源,更好地展现了非遗传承人的生活现状[23]。

目前莱西木偶戏的相关研究相对较少,虽已涉及其历史渊源、艺术特色及传承现状,但仍存在视野单一、跨学科研究不足、产业融合、创新发展策略探索不够深入等问题,亟待后续研究拓宽研究视角,深化实践分析。

为此,笔者于2023年7月23日、8月2日以及2024年5月27日三赴莱西进行考察、调研,对莱西木偶艺术团团长姜玉涛先生进行了两次访谈①,以全面梳理莱西木偶戏的发展现状,并深入探讨其面临的困境,为本文所论及的问题和提出的解决方案提供立论基础。本文以莱西木偶戏为研究对象,运用田野调查法和文献分析法,在非遗传承的视域下剖析莱西木偶戏的历史流变、艺术特征及其传承价值,为构建以莱西木偶戏成熟IP为核心的“莱西木偶戏+”全域产业融合发展新模式提供多元合理的参考建议,以促进莱西木偶戏的有效传承与高质量发展。

二、莱西木偶戏的历史流变、艺术特征及传承价值

(一)莱西木偶戏的历史流变

莱西木偶戏作为我国非物质文化遗产的重要组成部分,其发展历史源远流长。长期以来,起源于清代中期的扬州木偶戏被认为是我国杖头木偶戏的最佳代表,其发源地泰兴广陵镇也因此被称为中国木偶之乡。虽然与同属杖头木偶戏的扬州木偶戏相较,莱西木偶戏一脉起源相对较晚,但其与木偶的历史渊源却更加深厚。

1978年,莱西县(今莱西市)岱墅汉墓出土了一件高达193厘米的大木偶。此木偶属于西汉时期,肢体由13段木条组成,四肢关节可活动,能立、能坐、能跪,是迄今为止世界上年代最久、个头最大、保存最完好的木偶实物,属国家一级文物,被称为“天下第一偶”。它的问世在社会各界都引发了极大的关注。经考证,莱西出土的这尊木偶是我国古代机关木偶之祖,莱西也因此被认为是木偶戏的重要发源地。

唐人杜佑在《通典》中考证曰:“《窟磊子》,亦曰《魁磊子》,作偶人以戏,善歌舞。本丧家乐也,汉末始用之嘉会。北齐后主高纬尤所好。高丽之国亦有之。”[24]至东汉末年,木偶戏逐渐从宫廷走向民间,成为大众娱乐的一部分。随着社会经济的发展、手工业的繁荣以及娱乐业的兴起,宋代成为我国古代木偶艺术发展的高峰期。在这一时期,木偶戏在民间广泛流传,深受人们喜爱。随着元杂剧、明传奇等艺术样式的兴起,木偶戏进一步融入民间生活,并得到了文人和富豪的青睐,其演出形式和剧本内容也因此得到了极大的丰富和拓展。尽管当时尚未形成专门的演出场所和固定受众,但木偶戏已经与春社、祭祀等民俗活动紧密相连,找到了新的生存空间。到清代,木偶戏进一步与地方戏曲融合,形成了自己独特的艺术风格。

清朝同治年间,莱西木偶戏由第一代传承人倪明福带到后周格庄村,便在当地逐渐有了名气。旧时《莱阳县志》中有清末民初时期木偶戏的记录:“若帷薄张幕,傀儡出场,金革丝竹毕具,谓之大头子戏。”[25]说明木偶戏在当地已有相当的影响力。经过几代人的不懈努力和传承发展,第三代传承人与第四代传承人相继演出近70年,莱西木偶戏在胶东地区声名大噪,达到鼎盛。

然而,自20世纪20年代起,受战乱和“文革”影响,包括木偶戏在内的各种艺术形式遭到严重破坏,不少传统剧目和表演技巧在此期间失传。莱西木偶戏因此被迫中断演出长达40年,由盛转衰,陷入前所未有的低谷。同时,由于木偶戏的市场前景不佳,年轻人不愿学习和传承这一技艺,莱西木偶戏濒临失传的危险。

直到20世纪80年代,改革开放为木偶戏重新注入活力。这一时期,关于木偶戏的科研与演出活动逐渐增多,木偶戏在继承传统剧目的同时注重内容形式的创新和发展,演出也从传统剧院和乡村的田间地头逐步扩大到更广泛的受众中。

2006年,莱西文化部门在民间文化普查活动中偶然发现了73岁的倪奉先老人和他的木偶表演技艺,由此莱西相关部门开始对莱西木偶戏给予高度重视并做出对应保护、宣传工作。2008年,倪奉先组织人员恢复木偶戏演出,并将莱西木偶制作和表演技艺传授给姜玉涛、吕旭东、张文贤、李文学、封杰等人。2009年6月13日,莱西木偶戏在“莱西市文化遗产日活动暨非物质文化遗产项目展演”舞台上,通过吕剧《小姑贤》选段的演出使中断近40年的莱西木偶戏重返舞台。2012年,倪奉先去世,第五代传承人姜玉涛改组莱西木偶艺术团,开展“送戏下乡”“非遗进校园”“非遗大讲堂”等系列活动,受到群众和政府的高度评价。2013年,莱西成功申报“木偶艺术之乡”。2017年春节,莱西木偶戏第一次走出国门,参加了瑞典斯德哥尔摩中国文化中心举办的“欢乐春节”活动。2018年,莱西木偶被评为“最青岛文化符号”。2019年,莱西成功举办“偶动中国·乐在莱西—2019青岛(莱西)木偶文化艺术节”,将木偶艺术节纳入每年一届的常态性活动。至今,莱西木偶戏已在美国、意大利、西班牙、新西兰、乌克兰、日本、韩国等十多个国家演出,并引发热烈反响。

2023年12月,山东省文化和旅游厅公布第六批省级非物质文化遗产代表性传承人名单,姜玉涛赫然在列,标志着莱西木偶戏已成功走出国门、走向世界,成为青岛市和山东省的一张文化名片。在政府部门的扶持帮助下,莱西木偶戏在现代社会保持着良好的存续状态。

(二)莱西木偶戏独特的艺术特征

莱西木偶戏自诞生以来,创作主体通过不懈努力,始终致力于针对不同群体创作和演绎卓越的剧目,这一艺术形式在广大群众中得以扎根和传承。

莱西木偶戏在其发展历程中融合了文学、美术、戏曲、音乐、舞蹈、杂技、雕塑、编织等多种艺术元素,形成了自己独特的艺术风格。本文对莱西木偶戏艺术特征的分析,主要从制作工艺、表演技巧、人偶造型、剧目创作方面着手。

一是莱西木偶独特的制作工艺。莱西木偶是集雕、塑、绘、编等工艺于一体的综合性民间艺术形式,随着时代的发展,进一步融合了传统与创新,不仅保留了杖头木偶的经典韵味,还在材料运用、技术革新、结构创新、机关设计等方面展现了独特性与前瞻性。在木偶头部制作上,艺人们不仅承袭了传统的雕刻技艺,还融入了纸质翻模、泥塑成型、石膏模具等多元技法。尤为独特的是采用糨糊和纸条在泥稿阳模上糊制的外脱胎法,此法便捷高效,但因外形与原样存在一定误差,制作时要具备极高的细致度和精确性。木偶躯干的制作从早期由木板与命棍构成的十字架构,发展至现今广泛采用的笼式与纸质立体身腔,不仅减轻了木偶的重量,还增强了操作的灵活性与角色表现的生动性。对于四肢的制作,莱西木偶注重细节,尤其是活动手指的设计,能够细腻模拟真人的手部动作,极大拓展了表演的表达范围。莱西木偶在内部机关设计上也展现了精湛的技艺水平,通过对命棍、手扦及头部机关的精密设计与安装,实现了木偶五官的生动表达与复杂动作的灵活操控,与木偶本体完美融合,为表演增添了无限可能。

二是莱西木偶戏独特的表演技巧。莱西木偶戏的表演技巧体现在木偶操纵、舞台呈现等方面。在操纵技艺方面,莱西木偶戏强调操纵者与木偶之间的默契。操纵者需通过精准掌握站立姿势、命棍拿法、双扦子握法等基础技能,确保对木偶的全面掌控。特别是头部与五官的操纵,要求操纵者具备高度的敏感度与表现力,使木偶的表情生动传神。木偶手臂的操纵则是运用抖扦、漏扦、轮扦、推扦等多种手法,与剧情紧密配合,使得木偶的手势、持物,甚至是衣物摆动都富有生活气息与戏剧张力。首先,在舞台呈现上,莱西木偶戏根据剧情需要,赋予木偶角色以闪光、喷火、烟雾等炫酷特技,从而增强视觉效果;其次,设计制作相应的视频取代幕布作为表演背景,提升舞台的感染力和沉浸感;再次,将川剧变脸、京剧水袖舞、临高人偶戏、木偶杂技秀等其他剧种中的新奇元素引入莱西木偶戏中,使木偶表演更具观赏性;最后,在保留传统幕后木偶剧的同时,推出《三打白骨精》等人偶同台剧,演员与木偶身着相同衣物,在台上同步表演或进行互动,达到“人偶合一”的境界。

三是莱西木偶戏独特的人偶造型。木偶造型是木偶戏演出的物质基础,莱西木偶戏的人物造型具有假定性、夸张性和符号性的特点[19]。首先是假定性,每个木偶都是根据某一特定角色创作,观众可以通过木偶的独特造型,迅速捕捉到角色的神态特征,并据此推测角色身份。“木偶舞台形象全部都是预制的,要有多么美就有多么美,要多么丑就有多么丑,要有多么怪就有多么怪。它的假定性很强,可塑性很大。”[26]因此,木偶与其所塑造的角色之间形成了紧密的假定性关联,且在某种程度上超越了真人戏剧。其次是夸张性,莱西木偶在造型上融合了“神似”与“形似”的双重要素,不仅追求外形上的写实,还通过夸张的手法来强化角色特征。由于木偶面部表情变化的局限性,艺人们通过夸大木偶的脸部造型和服装配饰,使莱西木偶戏在有限的动势中展现出超脱现实的艺术张力和视觉冲击力,极大地丰富了角色的表现力和感染力。最后是符号性,木偶戏中人物角色的行当划分是艺术造型符号化的直观体现。行当是中国戏曲特有的表演体制,木偶戏中的角色行当划分与京剧、吕剧相似。此外,传统木偶头的脸谱图案也充满独特的符号性和地域色彩,为观众带来丰富的视觉享受和文化体验。

四是莱西木偶戏的剧目创作。莱西木偶戏在保留传统经典的同时,积极吸纳时代精神,创造出既反映历史深度,又贴近当代生活的新剧目。首先,在传统剧目上进行传承与转化。莱西木偶戏的传统剧目题材主要来源于民间生活故事、民间传说、历史小说片段等。姜玉涛在与师父倪奉先进行深入探讨后,将距离时代较远的剧目如《双拐骗》等尽数舍弃,而对《斩黄袍》《空城计》《捉放曹》《高老庄》《小姑贤》《三娘教子》等大家熟悉的以惩恶扬善、维持正义、追求幸福等为主题的剧目进行反复打磨与改进。其次,在声腔选择上,除原有的京剧之外,姜玉涛带领团队引入了柳子戏、吕剧等山东本土戏曲,凸显浓郁的地方戏特色。再次,针对本地儿童受众新编、拓展了《农夫与蛇新传》《白雪公主》《西游记外传》《司马光砸缸》《罗成拜师》《燕子冬妮》等深受小观众喜爱又颇具教育意义的七八个新剧目。最后,结合当地政府需求,积极创作时政剧。如与莱西市纪委合作反腐倡廉剧《八戒当官》,与莱西市禁毒委员会合作《毒诫》,为抗击新冠疫情而创作《对决》《代表月亮检测你》等。

(三)莱西木偶戏的传承价值

作为非物质文化遗产,莱西木偶戏不仅承载着丰富的历史文化信息,而且在审美、教育等方面展现了独特的价值,其对于提升民族文化自信、丰富民众精神生活、促进社会和谐进步具有深远意义。

一是历史文化价值。莱西木偶戏,这一古老而充满活力的民间传统艺术,不仅是莱西地区文化遗产的瑰宝,也是莱西地区社会历史的生动缩影。莱西岱墅汉墓中出土的大木偶,不仅是对莱西木偶悠久历史的实证,也揭示了木偶艺术与中国古代丧葬文化、宗教信仰及社会结构的深层关联,为学界研究中国古代社会提供了珍贵的历史资料。通过梳理莱西木偶戏在不同时期的兴衰变迁,能够窥见当时的社会风貌和文化氛围,为理解中国历史文化的连续性和多样性提供丰富视角。莱西木偶戏作为中华民族文化多样性的重要组成部分,有助于增强文化认同感和归属感。在全球化的今天,莱西木偶戏化身文化使者,不仅是莱西乃至山东的地方标识,更借助国际展示与交流活动,搭建起跨文化、跨国界的沟通桥梁,其国际影响力的提升有助于增强整个中华民族的文化软实力。因此,莱西木偶戏是中国悠久历史文化的生动载体,蕴含着深厚的历史文化价值。

二是审美价值。作为审美主体的人,其审美意识、审美趣味、审美观念等必然受到民族特色、文化传统、风俗习惯、文化教养等诸多因素的影响。莱西木偶戏作为一种重要的民间艺术遗产和休闲文化形式,融合了社会美、自然美与艺术美,构筑了一个既超越现实又映射现实的意象世界,让观赏者在沉浸其中时能够体验到审美享受与启迪,形成了莱西木偶戏独具地方特色的审美之维。莱西木偶戏在造型设计上追求个性、夸张与精美,为观众提供了独特的视觉享受。其机关的多样性赋予了木偶丰富的动态表现,增强了舞台表现力和艺术感染力,使表演更加引人入胜。从木偶的精细雕刻到服饰的匠心制作,每个细节都体现了匠人的精湛技艺和对美的追求,这些木偶不仅是表演道具,更是艺术品,展示了中国传统工艺的高超水平。莱西木偶戏不仅为观众带来了情景交融的审美愉悦和审美享受,还促进了个人审美趣味的提升和审美格调的培养,进而有助于构建积极健康的审美风尚。因此,莱西木偶戏不仅是一种艺术载体,更是审美教育的重要载体,对于提升公众的审美素养具有重要价值。

三是教育价值。莱西木偶戏受众广泛,是群众喜闻乐见的民间艺术,实现了雅俗共赏、老少皆宜的艺术普及。莱西木偶戏的传统剧目通常反映惩恶扬善、男女爱情、婚姻家庭等积极向上的主题,表达了劳动人民反抗压迫、追求家庭和睦的美好愿景,在发挥娱乐功能的同时发挥了重要的教化功能。针对青少年,莱西木偶艺术团积极推动莱西木偶戏进入校园和社区,为儿童开设木偶艺术特色课程,创编寓教于乐的木偶剧目,将其引入现代教育体系,引导青少年热爱并传承中华优秀传统文化。近年来,莱西木偶艺术团还积极结合当前的时政热点,将传统艺术与现代传播手段结合,打造莱西木偶戏短视频,在弘扬正能量、引领新风尚方面发挥了积极作用,为践行社会主义核心价值观作出了贡献。因此,莱西木偶戏通过其艺术化的表现手法,不仅为观众带来娱乐,更在潜移默化中传递着积极向上的价值观和社会伦理,充分体现了莱西木偶戏的教育价值。

三、莱西木偶戏当下非遗文化保护与发展的传统模式

莱西木偶戏当下的非遗文化保护与发展构建了一个围绕三大核心主体、依托传播与营销策略、面向广泛受众群体的循环互动模式(见图1)。通过这一模式的有效运作,莱西木偶戏得以在传承中发展、在发展中传承,为非遗文化的传承与创新提供了有益探索和借鉴。

(一)莱西木偶戏三大主体共同协作

莱西木偶戏的主体包括作为表演主体的传承人,作为经营主体的剧团,以及作为支持主体的国家和政府,这些主体共同构成了莱西木偶戏传承与发展的坚实力量。

1.创作主体:六代传承人赓续发展

据姜玉涛介绍,目前传承的莱西木偶戏,源自后周格庄木偶戏班谱系,自清朝同治时期以来,莱西木偶戏历经六代传承和发展。

清朝同治至光绪年间,山东省烟台市莱阳县周格庄村(1983年以前,莱西同属莱阳)倪明福(第一代)、倪尚宽(第二代)父子俩在莱阳县城及周边村庄表演木偶戏,深受百姓喜爱。1897—1965年,莱西木偶戏第三代传承人李德安(1881,师传)、李德明(1883,师传)、周之佐(1887,师传)、李玉章(1902,师传)等人组成了后周格庄木偶剧团,与第四代传承人倪奉先(李德安的外甥,1938,师传)、李恒文(1925,祖传)、李殿文(1930,祖传)、李山文(1937,祖传)、倪秀芳(1938,师传)、罗淑花(1938,师传)等人相继演出了近70年,名噪胶东。经历了40多年的中断期后,2008年,在莱西文化部门的支持下,倪奉先组织人员恢复木偶戏演出,并将莱西木偶制作和表演技艺传授给姜玉涛等人。为保证“血脉纯正”,我国大多数传统技艺、绝活都坚持“传内不传外”的原则。而倪奉先老人为了将莱西木偶戏传承下去,主动打破了这一规矩,将“家传”改为“师传”,在社会上找寻接班人。经多次考察和交流,倪奉先老人最终选定了既对艺术有着浓厚热情和独特见解,又具备商业头脑的姜玉涛。2012年,倪奉先去世,第五代传承人姜玉涛(1965,师传)改组莱西木偶艺术团,专业从事木偶戏的传承与发展工作,他革新木偶制作技艺、创新木偶戏表演内容,对木偶戏的活态传承及创新发展起到关键作用。姜玉涛收徒8人重点培养,包括展曼曼(1988,师传)在内的徒弟们是莱西木偶戏第六代传承人。展曼曼不断推进木偶艺术与时代接轨,融合科技元素,实现多元化发展,以适应市场和观众需求。同时,她积极推动莱西木偶戏走进校园,创作主题短视频来宣传社会主义核心价值观。

2.经营主体:从艺术剧团到现代文化传播公司

2008年,在莱西政府的扶持下,由8人组成的莱西木偶艺术团正式成立,但由于经费有限、知名度不高等问题,艺术团举步维艰。2012年,姜玉涛在成立青岛大汉偶歌文化传播有限公司后重新组建莱西木偶艺术团,并建立了集木偶制作、木偶表演、木偶体验等多功能于一体的莱西木偶艺术馆。目前,莱西木偶艺术团已实现木偶、服装、道具的自给自足,避免了外地采购的种种不便。据统计,剧团现有各种木偶人物和木偶动物共100余件,演出常规剧目30多个,平均每年演出50场,受众累计约100万人次(见表1)。

作为一种活态的非物质文化遗产,莱西木偶戏决不能闭门造车,而要走多方借鉴、研习提升之路。因此,姜玉涛始终坚持“开门办团,勤学苦练”的理念,把“转益多师,融会贯通”奉为准则,带领团队四处访学,积极向各方寻求指导与帮助。近年来,他们近距离学习观摩川剧的变脸特技、秦腔的喷火绝技、扬州木偶戏的耍佛珠绝活,深入钻研山西社火、潮汕英歌、福建游神、临沂扛阁等广受欢迎的兄弟民俗演艺形式,并与来自意大利的西西里木偶剧艺术家、韩国的青葱文化树木偶艺术团等联袂表演,同台交流。

此外,剧团积极参加各种读书会、观影会,经常探访青岛科技大学、青岛电影学院、山东文化产业职业学院等高校,聆听学界专家所做的与民俗艺术相关的讲座,并与动漫、表演、文化传播等相关专业的师生进行交流,从中汲取养料。在不断研习提升莱西木偶戏的过程中,剧团不仅进一步打开了眼界与思路,也更好地了解了行业高度和年轻观众的审美需求。

3.支持主体:国家和政府的政策与资金扶持

莱西木偶戏作为小众项目,初创阶段面临资金挑战。尽管剧团通过自身创收尽力维持运营,但其运转和持续发展高度依赖资本注入。青岛市各级政府展现出积极的扶持态度,每年给予5万元专项资金用于莱西木偶戏的传习、展示,为这一非物质文化遗产的维系与弘扬奠定了基础。同时,青岛市、莱西市文化和旅游局及非遗保护中心形成了多层次的支持体系,对莱西木偶戏的传承发展给予政策支持和资金补贴。如青岛市开展“乐在莱西”文艺汇演活动,扶持莱西木偶戏“送戏下乡”,增加了其演出频率,拓宽了观众基础。在此基础上,山东省文化和旅游厅推荐莱西木偶艺术团参加国际性文化交流活动,不仅肯定了莱西木偶艺术的文化价值,更为其铺设了一条通向世界舞台的道路。

在这样的背景下,剧团借助“非遗”身份,主动寻求与各级政府部门之间的合作。除了每年政府对省级非遗项目给予的扶持资金之外,进一步拓展政府购买服务,即每年由政府支付一定数额的资金,由木偶艺术团在政府指定的各项活动中以表演来完成服务。此外,剧团还申报政府的文化项目招标、艺术创作基金项目等,通过完成这些项目来获得资金补贴。剧团与政府之间展开合作,一方面可以帮助剧团解决实际的经济困难,另一方面,由于政府要求相对较高,剧团在完成项目的过程中或可实现艺术跃升。

(二)莱西木偶艺术团的现代企业经营与管理

一个剧团的长期发展离不开合适的经营管理方式,莱西木偶艺术团团长负责制和市场化运作的管理模式为地方木偶戏文化的传承发展提供了有益借鉴。

1.团长负责制

莱西木偶艺术团实行团长负责制,具有责任明确、效率高的特点。姜玉涛和展曼曼先后担任团长,作为剧团的总负责人,他们全面主持剧团的工作。姜玉涛原是一名商人,加入剧团后,他运用敏锐的商业思维和市场洞察力对莱西木偶戏进行了改革创新。展曼曼是一名研究生,自加入莱西木偶艺术团后,她专注于莱西木偶戏的传承和发展,对木偶剧表演、木偶制作等方面的改进取得显著成效,并结合现代视角,准确把握市场导向,推动莱西木偶戏与时代前沿接轨。在团长负责制的框架下,剧团内部形成了一套科学、合理的管理体系,确保各项工作的有序进行。同时,为了调动演员和管理人员的积极性和创造性,剧团建立了较为完善的激励和约束机制,为剧团的繁荣发展奠定了坚实基础。

2.市场化运作

在经营管理方面,莱西木偶艺术团积极推行市场化运作。2010年7月,姜玉涛主动出击,成功将莱西木偶戏引入青岛第20届国际啤酒节,成为开幕式演出的一大亮点,受到游客们的热烈追捧,莱西市木偶艺术团因此获得“最佳表演奖”。随着莱西木偶戏逐渐受到更多关注,演出邀请越来越多,姜玉涛敏锐地意识到其中蕴藏的市场价值。

首先,为了更贴合市场和观众需求,剧团在木偶戏剧目、表演风格、木偶制作技艺等方面持续进行自我调整和革新,以提升剧目的艺术性和观赏性。其次,剧团与各类文化机构密切合作,通过制作主题科教短视频、推动“木偶戏进校园”等系列活动的展开,使木偶戏艺术得到了更广泛的传播和推广。再次,剧团积极探索多元化的经营模式,如销售艺术品、开展研习讲学活动等,为剧团的发展提供经济支撑。市场化运作提升了莱西木偶艺术团传承和发展地方木偶戏文化的能力,实现了一定的经济效益和社会效益。

(三)莱西木偶戏的多元传播渠道

莱西木偶戏作为活态非物质文化遗产,其传承与发展离不开有效的记录与传播策略。在6z9hCmbTK+2J49fDmxgRL0Ie9zdCvvJLJxXk6PKjuaA=记录方面,姜玉涛使用摄像机记录演出和行程,至今已积攒下许多珍贵的影音资料,为日后宣传打下了坚实基础。在传播方面,利用节日活动、展览等,通过传统主流媒体和互联网新媒体宣传,加深公众对莱西木偶戏的了解和认识。

1.主流媒体

主流媒体因其广泛的覆盖面和公信力,在莱西木偶戏的传播中起到了举足轻重的作用。姜玉涛非常看重记者采访,《人民日报》《光明日报》《经济日报》、中央电视台等主流媒体均对莱西木偶戏进行过报道。这些报道不仅为莱西木偶戏提供了官方认证,还通过权威媒体的传播,将莱西木偶戏的魅力传递给全国乃至全球的观众。而在哔哩哔哩、优酷等主流视频网站上,涌现出《偶人—莱西木偶戏的传承与发展》《姜玉涛与莱西木偶》等相关视频,主流视频网站也成为展示莱西木偶戏的重要平台。这些新闻报道和影像记录,强有力地助推了莱西木偶戏的拓展传播,使得这一原本鲜为人知的小众艺术走出莱西,被更多人熟知和喜欢。

2.大众媒介

随着社交媒体的发展和互联网的普及,大众媒体成为莱西木偶戏传播的新阵地。剧团借助现代化的自媒体平台在网络空间大力推广莱西木偶戏,积极利用抖音等短视频平台发布剧团的表演片段、木偶制作工艺、幕后花絮等内容,吸引了大量网友的关注和点赞,让莱西木偶戏更加贴近观众,取得了较好的宣传效果。此外,剧团通过微信公众号、微博、小红书等社交媒体平台,与粉丝进行互动交流。这种双向互动的传播方式,不仅增强了粉丝的黏性,还激发了更多人对莱西木偶戏的兴趣和热情。剧团还应进一步完善官方媒体账号矩阵,加快内容更新,完善推广策略,以扩大莱西木偶戏的影响力和传播范围。

四、莱西木偶戏传承和发展中面临的困境

同第四代传承人时期相比,莱西木偶戏已有了质的飞跃和突破性的成就,但毋庸讳言,繁荣的表象背后仍存在一些严重限制其发展的隐忧,使莱西木偶戏始终难以形成“现象级”爆款传播,长期处于表面上很火、实则不温不火的尴尬境地。在非遗传承语境下,结合实地调研深入分析发现,以下三个方面是莱西木偶戏传承和发展中面临的主要困境。

(一)成型IP打造缺失

非物质文化遗产是一个地方历史与文化的印记,可以成为一座城市的名片与符号。莱西木偶戏这类综合了戏曲、音乐、舞蹈、杂技等多种艺术形式的非物质文化遗产,具有重要的历史意义和特殊的审美价值,以及得天独厚的艺术资源与故事背景,恰好可以从传统民间文化的角度来弥补青岛的文化缺失,是莱西市乃至青岛市范围内最便于打造成为顶流IP和最易于进行产业化开发的非物质文化遗产项目之一。近年来,莱西木偶戏以其悠久的历史和独特的表演形式吸引了国内外众多观众,已具备一定的出圈基础,但因目前环境、能力和条件等种种限制,其IP开发受阻。

首先,莱西木偶戏与城市整体气质不符。莱西木偶戏所处的青岛,是新兴的移民型国际化都市,其历史文化多集中于近现代,一向以新潮的海洋文化自我标榜。提及青岛,人们更多想到的是啤酒、海鲜、崂山等。在青岛前海一线主要景点的旅游摊位上,随处可见的是各种海洋食品、军舰模型等工艺品,以及“脸基尼”这样的网红纪念品,明信片上的图案也以山海风光为主。而这种多年形成的城市风貌,很难与民间乡土气息浓厚的木偶戏融为一体。文化上的疏离,导致近几年来莱西木偶戏以巡游、驻场演出等方式融入青岛的效果不佳,始终未能像海产品、贝雕工艺品那样成为青岛的代表性符号。其次,IP开发能力不足。IP的开发包括针对受众群体的特征、需求分析,对Logo、标语、吉祥物等标识的设计,对视频、动画、游戏等具有长期衍生能力内容的开发与制作,以及对于文具、玩具、饰品等衍生品的设计与开发诸多方面。莱西木偶艺术团是个只有几个人的小剧团,团员们终日忙于木偶制作、剧目编排、演出表演等,根本无暇顾及更多,且这些以表演为主要工作的团员们也不具备IP开发的意识与能力。再次,IP开发条件受限。作为县级市的莱西,距离青岛市中心城区较远。莱西市虽然倍加重视莱西木偶戏的传承与发展,但受到自身地理位置、经济实力、基础设施、能源资源条件等诸多限制,经常会感到心有余而力不足,在竭力把莱西木偶戏推举到如今的地位以后,已无力再去推动其突破瓶颈取得大繁荣大发展。而对青岛市而言,因要重点发展的非遗项目很多,对莱西木偶戏亦不免鞭长莫及。

(二)资本运营模式不完善

多数依靠小作坊和手工制作的非遗项目传承人,在面对大制造和流水线生产方式的竞争时,会感到力不从心,很多非遗项目因此难以维持生计。在传统工艺与现代生产模式之间的表面矛盾背后是资本运营方式的差异性造成的不可抗力。对于莱西木偶戏此类非实体产物的非遗项目来说,同剪纸、酿酒等实体产物的非遗项目相比,商品转化的属性更弱,商业价值更为隐形,盈利也因之更困难。缺少行之有效的资本运营模式,已成为限制莱西木偶戏传承与发展的另一障碍。

早在2006年,时任莱西市文物管理所的所长柳香奎通过民间文化普查找到了倪奉先老人,随即莱西市为挽救和保护这一濒临失传的传统民间艺术提供了资金扶持:“一件木偶3000多元,我们一次性给他买了十几件,因为老人根本没有资金来启动。”[27]时至今日,各级政府对非遗项目拨付的扶持资金十分有限,若是仅凭借“非遗”头衔依靠政府“救济”,连生计都难以维持。政府资助只是雪中送炭,而非锦上添花,只能保证莱西木偶戏“活下来”,却无法促动它“火起来”。

对于这类表演性的非遗项目,商业演出应是莱西木偶艺术团的主要创收途径。但作为身处县城的小众剧团,通过商演来实现创收实属不易。事实上,这种小戏在历史上就经常处于艰难求生的状态,以致民间流传着“七忙八闲九不挣钱”的说法。吊诡的是,莱西木偶戏发展至今仍未能打破这一魔咒,目前莱西木偶艺术团的成员只有7位。由于剧团的运营状况不佳,他们的平均月工资仅2000余元。这样的收入水平并不利于人才的引、育、留、用,“剧团发展不好—人员数量减少—剧目质量降低—剧团发展更差”的恶性循环由此形成。在访谈中,姜玉涛说起这些,禁不住感慨了一番:“剧团最困难的时候,我个人投进去30多万元资金,还是没法维持,最后只剩下两名团员。如今能发展到这个规模,知足了!”

作为非遗项目,不仅要存活,更要传承与发展。莱西木偶艺术团的日常运营尚且艰难,更遑论扩大剧团规模、建设木偶剧院、开发文创产品等。以推出一部新剧目为例,涉及剧本撰写、舞美设计、艺术指导、配音配乐、演员表演等诸多环节,任何一个环节都离不开资金的投入。姜玉涛曾在多个场合谈及,剧团计划推出一部四幕史诗木偶剧《大汉偶歌》,编创一部以莱西出土的西汉大木偶为主线的真人话剧。但完成具有艺术感染力和创新价值的创作,需要较为有效的商业运营模式,单靠莱西木偶艺术团的力量难以付诸实施。资本运营模式的欠缺在一定程度上影响了莱西木偶戏的创作和演出质量,对其发展与创新形成了阻碍。

(三)高质量剧作稀缺

与扬州木偶戏相较,莱西木偶戏在品牌影响力上有所欠缺。早在2005年,扬州木偶戏就已入列国家级非物质文化遗产,拥有多位省级以上的非遗传承人和一大批广受欢迎的高质量剧目。如颜育和她的以散花技艺著称的《天女散花》,华美霞和她的以水袖舞法出圈的《嫦娥奔月》,焦峰和他的以“反弹琵琶”走红的《琼花仙子》等等。这些非遗传承人的代表作质量上乘,拥有难以超越的绝活,扬州木偶戏因之确立了不可动摇的地位。莱西木偶戏则存在诸多不足。

首先,技艺绝活不够“绝”。如前文所述,莱西木偶戏借鉴了诸多剧种,也已将变脸、水袖等融入表演,但目前仍处于只能暂时吸引眼球的杂耍式表演,尚未形成无可超越的绝活或难以复制的巧技。因此,剧种还停留于仅可满足低幼年龄层观众的好奇心的日常表演,适于街头巷尾而非礼堂剧院,难以上升到可满足全年龄层受众审美需求的高雅艺术。其次,剧目深度不够深。无论是在艺术性还是在功能性上,当下莱西木偶戏的剧目与专业剧团创作的作品有明显差距,具体体现在剧目文本的趣味性、对话的合理性、故事的深刻度、价值观的承载量等方面。而这些与创作者的学习经历、创作感悟力、人生阅历等密不可分。莱西木偶艺术团中除了团长姜玉涛,其他团员都是二三十岁的年轻人,且都是非戏剧专业科班出身,在艺术创作、理念表达等方面存在较大的局限性,在价值观传递等方面也无法深挖,导致莱西木偶戏始终停留在简单叙事的层面,难以企及更高层次的艺术表达。再次,演员专业度不够高。扬州木偶戏的传承人颜育,之所以能将天女散花表演得令人叫绝,是因为她本身的表演功底十分深厚。作为经过多年专业舞蹈训练的国家一级演员,她举手投足间散发着艺术美感,当她将自己的表演经验与感悟注入木偶身上时,一切便都显得水到渠成。反观莱西木偶艺术团的演员们,几乎没有戏曲和舞蹈表演的功底,即使是第四代传承人倪奉先老人,也只是有着家传的操控木偶的能力,在戏曲、舞蹈表演中只是能够让木偶的各个部分动起来。从专业角度来讲,莱西木偶艺术团的演员们在表演的协调性、表现力、艺术感染力等方面都有待提高。

综上,莱西木偶戏在IP打造、资本运营和剧作质量等方面存在的不足,使得它缺少知名度、运作资金、高质量的代表性作品,其发展亦因之陷入困境。

五、“莱西木偶戏+”:全域产业融合发展模式的建构

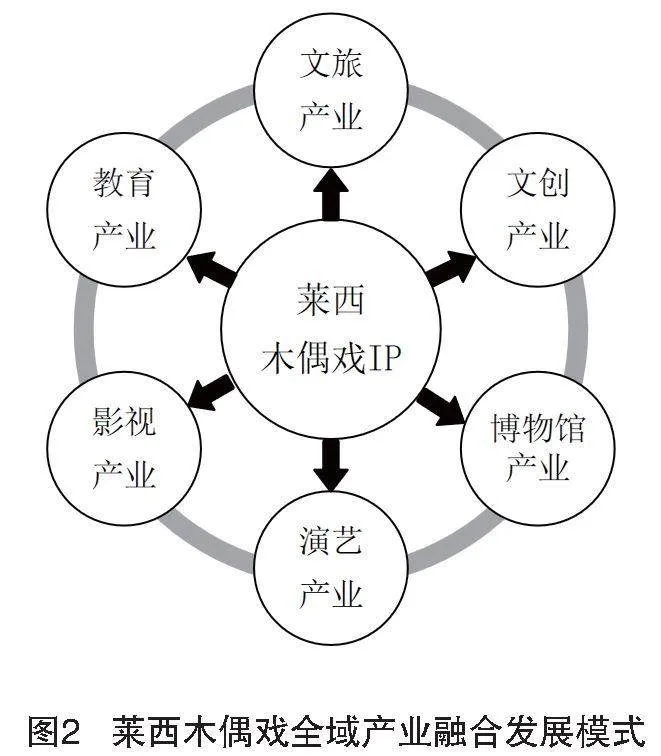

就当下的非遗传承而言,“融合”既是发展趋势,也是关键所在。产业融合能够推动产业结构调整,提升产业核心竞争力及附加值[28],而文化IP具有融通不同产业媒介的天然优势,具有很强的跨产业拓展潜力,可以渗透国民经济的各个行业[29]。莱西木偶戏单纯依靠剧目的表演,难以形成丰富的传承成果和全方位的传播效果。唯有完整而成熟的IP,构建以莱西木偶戏成熟IP打造为核心的“莱西木偶戏+”全域产业融合发展新模式(见图2),才能使其成为真正的文化符号。

(一)莱西木偶戏IP:莱西木偶戏全产业链的核心

在内容层面,莱西木偶戏在近年的发展中,虽对传统剧目进行了优化创新,并针对当地儿童受众拓展新剧目,但其艺术内涵与表现形式仍存在若干局限,剧情叙述往往趋于直白,缺乏深刻的文化内涵与思想性,限制了其艺术价值的提升。在形式层面,莱西木偶戏虽积极融合变脸、水袖等其他剧种的元素,但融合方式较为表层,表现形式也较为单一。因此,为打造精品化IP,需在深度融合与创新的基础上,深挖剧本内容,同时结合现代数字化技术,探索更为新颖、独特的舞台呈现方式,取长补短,形成独具特色的艺术风格。

首先,从文本入手提升质量。政府主管部门可借鉴扬州市设立市级木偶研究所的做法,设立“青岛市木偶研究所”“莱西木偶戏研究会”等,由专业人员对莱西木偶戏展开有组织的科研和有针对性的剧目创作,推出一批富有内涵的学术成果和高质量的剧本,从“一剧之本”着手,在剧目类型和文学质量上进行突破。其次,着力提升莱西木偶艺术团成员的业务能力。目前莱西木偶艺术团的成员皆非科班出身,这已成为表演艺术性提升的瓶颈。要突破这一瓶颈,一方面,剧团应积极邀请专家对团员们进行集中培训与实地指导,并选派团员到高校和其他剧团进行脱产学习,以提升团员的业务水平;另一方面,剧团可通过公开收徒或社会招聘的形式吸纳具有戏曲、舞蹈等专业背景的表演人才加入,有效弥补现有表演专业度不足的问题。再次,与高校师生合作提升艺术细节。莱西木偶艺术团应进一步与高校的表演、艺术设计、动画、影视类等相关专业师生展开合作,一方面邀请高校师生对木偶形象进行设计,包括相貌、妆容、发型、服饰等,为木偶设计带来灵感;另一方面,邀请高校师生利用动画、数字混音和影视特效技术,为剧目设计更具美感和艺术性的配音、配乐、舞美、舞台动态背景等,全面提升舞台效果。最后,请专业人员对莱西木偶进行IP形象设计,深入提取其文化精髓并结合现代审美趋势,打造出具有辨识度和富有吸引力的IP形象。同时,通过多渠道、多平台进行营销宣传和推广,提升IP形象的知名度和影响力。如此多管齐下,推动莱西木偶戏的剧作质量和演出水准得到质的跃升,拓深其文化内涵与艺术内蕴。

(二)“莱西木偶戏+”演艺产业:传统表演与现代舞台结合的视觉盛宴

木偶剧的最初状态是在街边杂耍卖艺,通过演出获得回报,让艺人能够养家糊口。姜玉涛注册了作为母体的青岛大汉偶歌文化传播有限公司后,又相继成立了莱西木偶艺术团、莱西木偶艺术馆,为莱西木偶戏的发展提供了坚实的平台。然而,时至今日,莱西木偶戏却以公益演出为主,几乎摒弃了其原有的商业属性。当然,这可以理解为是为了培养观众,提高知名度,但从长远来看,缺乏商业运作的支持,无疑会限制莱西木偶戏的持续发展和创新。

因此,在拥有一定的受众基础后,莱西木偶戏可以重新审视其商业价值和市场潜力,打造精品舞台剧,融入现代演艺产业。首先,莱西木偶戏应积极寻找表演舞台,走进剧院进行商演。剧院作为专业的演出场所,能够为莱西木偶戏提供更好的舞台效果和观众体验,提升莱西木偶戏的品牌形象和知名度。其次,可以形成诸如每周六晚的定期演出日程,让看木偶戏成为像看电影一样的文化消费方式,培养观众的消费习惯,提高莱西木偶戏的市场竞争力。可以根据莱西木偶戏的特色和剧情需求,打造独特的舞台布景和道具,结合现代舞美、音乐、灯光等元素,营造与剧情相匹配的舞台氛围,增强观众的沉浸感。最后,尝试与其他艺术形式如交响乐、现代舞、音乐剧等进行跨界合作,打造融合多元素的创新表演。

(三)“莱西木偶戏+”影视产业:经典剧目与时代精神交融的影像呈现

近年来,莱西木偶艺术团结合社会热点、时政,创作出多部反映时代精神的短视频作品,然而,在动漫影视方面莱西木偶戏仍缺乏有代表性和推广度的作品。

青岛拥有丰富的民间文学资源,如崂山民间故事、大珠山传说、徐福传说等,为动漫影视作品的创作提供了丰富的素材。1980年杨洁导演拍摄的《崂山道士》和1981年上海美术电影制片厂制作的木偶动画片《崂山道士》,成功将崂山民间故事搬上了银幕,使得崂山闻名中外。青岛市崂山区文化新闻出版局与青岛科技大学合作打造的“口述历史:崂山故事”系列纪录片,以及高密市与青岛科技大学传媒学院(原传播与动漫学院)合作制作的茂腔(首批国家级非物质文化遗产保护项目)《墙头记》,在市民中引起了良好的反响[30],为青岛民间故事和非遗文化的保护与传承留下了宝贵的影像资料。

莱西木偶戏可以将《斩皇袍》《小姑贤》等传统剧目改编成动漫电影,让这些经典剧目以全新的面貌呈现给观众,吸引更多年轻群体的关注。同时,深入挖掘青岛本地民间故事与神话传说中的精华,与高校师生展开合作,共同打造高接受度、高回看率、高艺术价值及商业价值的影视动漫精品,使其成为莱西木偶戏传承与发展的新载体。

(四)“莱西木偶戏+”文旅产业:非遗魅力与地方特色渗透的旅游体验

伴随人们生活水平的提高和对美好生活的追求,文旅产业呈现蓬勃发展的态势,从传统的观光游览向文化体验、精神享受、个性化服务等多元化方向转型升级,成为推动经济增长的重要力量。目前青岛市内的多处特色景点,如阿朵小镇、青岛里院、银鱼巷等,已开始植入汉服穿搭、手工扎染等传统文化体验。在这一背景下,莱西木偶戏应抓住机遇,积极融入文旅产业,打造具有鲜明特色的文旅主题活动。

首先,莱西木偶剧团可以定期举办木偶艺术节,汇聚国内外木偶艺术团体、高校学者及研究机构,共同交流探讨,展示齐鲁文化的独特魅力,推动文化旅游产业的深度融合。2019年莱西成功举办“偶动中国·乐在莱西—2019青岛(莱西)木偶文化艺术节”,扩大了莱西木偶戏的影响力和知名度。其次,莱西木偶戏应积极融入青岛的各大节庆活动,除春节、中秋节、端午节等传统佳节的晚会和庆祝活动外,具有地方特色的国际啤酒节、海洋节、果蔬采摘节等特色旅游活动同样是展示和宣传的良机。最后,莱西木偶戏应明确“扎根莱西,身居青岛,面向世界”发展定位,将青岛市中心城区作为“主战场”,而非守在莱西一隅。在青岛的著名景点、商业街区等“打卡地”设置木偶戏表演摊位或店铺,为游客提供观赏、制作、参与表演等互动体验环节,提升知名度,拉近与受众的距离。同时,借助互联网和新媒体平台,加大宣传力度,增强莱西木偶戏的影响力。

(五)“莱西木偶戏+”教育产业:文化传承与人才培养并重的教育模式

作为当地中小学的研学基地,莱西木偶艺术馆已成为连接传统文化与现代教育的桥梁。莱西木偶艺术团积极推动莱西木偶戏进校园、进社区,与莱西市实验小学、青岛九联小学、济南路中学等合作开设木偶艺术特色课程,创编寓教于乐的木偶剧目,引导青少年热爱并传承中华优秀传统文化。

首先,从培养小观众入手,通过组织中小学生到剧团进行研学、剧团到中小学校表演木偶戏等形式,拉近学生与木偶戏的距离。学生们可以从中学习木偶艺术的历史和相关技艺,提升对木偶戏的兴趣,树立正确的人生观、价值观,培养他们对非物质文化遗产的传承之心。通过学校教育,使莱西木偶戏传承能够后继有人,作为活态非遗文化在社区、校园等广大青少年当中得到继承和发扬。其次,提升传承人群的专业素养,定期举办培训班,邀请传承人到杭州、厦门等地参加非遗项目的系统学习,帮助传承人强化基础技能,拓宽视野,提升创新能力。再次,积极寻求与政府、学校等机构的合作,共建木偶实践教学基地和艺术人才专项培训班,开设校外选修课程或设立木偶艺术专业等,为莱西木偶艺术的传承培养更多新生力量。

通过研学活动、专项培训班、专业教育等,实现莱西木偶戏与教育产业的深度融合,为青少年提供了深入学习传统文化的宝贵平台,同时为莱西木偶艺术的传承和发展注入新的活力。

(六)“莱西木偶戏+”文创产业:木偶角色与时尚元素融合的创意产品

目前,莱西木偶剧团在文创衍生品开发方面尚显不足,唯一较为成型的衍生品是简易版的木偶,但是产品形式单一,外观造型上也缺乏足够的辨识度和视觉吸引力,难以成为莱西木偶戏的典型符号,更遑论形成长尾效应。

为推动莱西木偶戏与文创产业深度融合,剧团可以借鉴市场上成功的文创产品开发模式,如泡泡玛特、芭比娃娃等系列化产品,围绕木偶角色,开发一系列丰富多样的文创产品。对于小观众群体,剧团可以设计并批量制作可供木偶更换的各式服装、饰品,以及与之相关的绘本、贴纸等趣味性强,互动性高的产品。这些产品不仅能够满足孩子们对木偶角色装扮和故事探索的需求,还能够通过寓教于乐的方式,加深他们对莱西木偶戏的了解和喜爱。对于成年受众,剧团可以推出精美的帆布袋、书签、明信片、冰箱贴、文具等更具收藏价值和实用性的衍生产品,通过融入莱西木偶戏的经典元素和故事情节,加以独特的设计和精致的工艺,展现木偶文化的独特魅力和深厚底蕴,让更多人了解和喜爱这一传统艺术形式。

优质的文创产品将成为莱西木偶戏文化的重要载体,使莱西木偶戏能够更好地融入现代消费市场,实现文化价值的商业转化。

(七)“莱西木偶戏+”博物馆产业:静态展示与动态互动交织的沉浸探索

2012年,莱西木偶艺术馆开馆。莱西木偶艺术馆位于莱西市烟台路107号,面积200平方米,上下两层。一层展馆展有西汉大木偶复制品及木偶相关艺术品,供游客参观;二层分排练厅、制作间、储藏间等,供木偶戏艺人制作木偶、排练剧目、储藏道具之用。

莱西木偶戏的发展规划中,计划在莱西市洙河公园筹建420平方米的木偶艺术博物馆和木偶文化传习基地,设置木偶文化展示、木偶制作与表演、木偶文化体验、木偶艺术传习等功能,通过加强数字化建设和互动化体验,实现“莱西木偶戏”与博物馆产业的深度融合。

首先是数字化建设。建立云端数据库,将现有的文字、照片资料以及木偶戏的音视频资料、传承人的采访视频、木偶制作工艺视频等进行数字化存储,确保木偶戏艺术得到全方位保存;利用VR和AR技术,重现莱西木偶戏的经典场景,让游客切身感受木偶戏的魅力。其次是互动化体验,利用触摸屏、投影等多媒体设备,展示木偶戏的历史和制作过程,让游客通过互动方式深入了解木偶戏;在馆内设置制作工坊,游客可以在专业人员的指导下,亲手制作属于自己的木偶;在博物馆内设置古代戏台,提供古代戏服和道具,让游客进行角色扮演,通过场景再现的方式,增强参与感和体验感。最后是定期邀请专家学者、传承人等在博物馆内举办讲座和表演活动,增进游客对莱西木偶戏文化内涵和审美价值的了解。

在非遗传承的背景下,莱西木偶戏除了与演艺、影视、文旅、教育、文创和博物馆产业融合发展外,还可进一步扩展至娱乐、数字产业等领域,以实现全产业链的深度融合。在这种全面的产业融合推动下,莱西木偶戏将形成独特的IP产业发展新模式,为其传承提供坚实有力的支撑,并引领其迈向更高质量、更具活力的发展新阶段。

六、结语

莱西木偶戏兼具历史意义与艺术价值,发展潜力巨大,是值得打造成为一张文化名片的地方非遗项目。在非遗传承视域下,莱西木偶戏可以从IP打造、资本运营和质量提升方面寻求发展路径,其发展场域中的各个主体,包括地方政府、行业组织、高校师生以及莱西木偶艺术团自身,应围绕这三个方面积极行动起来,努力推动莱西木偶戏尽快形成竞争优势,焕发新活力,在避免被选择性淘汰的同时,走向适应性成长。

在探索构建以莱西木偶戏成熟IP为核心的“莱西木偶戏+”全域产业融合发展新模式时,各个主体应超越简单的融合和单一发展的思维框架,在动态演变的过程中精心打造一条完整的“莱西木偶戏+”创意产业链。这一产业链的各个环节应相互关联、相互促进,形成联动效应,构建循环经济发展模式,最终为莱西木偶戏的传承和发展提供更丰富、更多元化的方式和方法[31]。通过整合使用优质和新型生产要素,积极探索智能、融合、高效、绿色的发展路径,形成具有高水平、高能级的产业结构体系,为观众提供更高品质、更加丰富的产品和服务,展现传统艺术在新质生产力形成中的新活力[32]。

[参考文献]

姚望新.让民间艺术绽放更加迷人光彩[N].光明日报,2020-12-31(6).

李家瑞.中国傀儡戏考略[J].大公报戏剧,1929(4):12.

佟晶心.中国傀儡剧考[J].剧学月刊,1934(10):10.

孙楷第.傀儡戏考原[M].上海:上海杂志出版社,1952.

董每戡.说傀儡[J].文艺复兴(中国文学研究号),1948(12):205-211.

李昌敏.中国民间傀儡艺术[M].南昌:江西教育出版社,1989.

黄少龙,王景贤.泉州提线木偶戏[M].北京:文化艺术出版社,2012.

叶明生.“中国傀儡戏史”[J].戏剧文学,2017(4):149-156.

郭红军.上海木偶戏研究[M].上海:文汇出版社,2018.

侯莉.中国古代木偶戏史考述[D].北京:中国艺术研究院,2005.

段杨波.中国木偶戏源流[J].中华文化论坛,2011(4):47-50.

罗佳.川北大木偶与资中中型木偶造型设计比较研究[J].四川戏剧,2024(1):106-108.

黄文君.木偶戏表演的拟人化艺术特征[J].中国民族博览,2023(24):44-46.

刘彩霞.合阳提线木偶戏的历史、特征与保护传承[J].戏曲艺术,2024(2):126-132.

王丽丹,李明书.辽西木偶戏造型艺术特征与创新设计路径探析[J].中原工学院学报,2023(6):52-57.

董隽.浅谈闽西客家木偶戏文化价值和活态传承[J].中国民族博览,2023(18):61-63.

聂楠,阿地里·居玛吐尔地.新疆非物质文化遗产克拉玛依木偶戏传播路径研究[J].艺苑,2024(1):91-96.

李敏.扬州杖头木偶戏的传承发展轨迹简析[J].收藏,2023(10):171-173.

张轩.山东莱西木偶戏研究[D].南宁:广西民族大学,2023.

黄李娜.傀儡的起源与演变新记:兼论山东莱西“岱墅汉墓”大木偶的随葬意义[J].民族艺术,2020(6):117-125.

戈梅娜.莱西木偶戏浅谈[J].大众文艺,2014(8):47.

王欣,王勇森,柳香奎.人偶合一的莱西木偶戏[J].走向世界,2009(32):82-85.

曹晓贝.情景再现在人物纪录片中的应用研究[D].杭州:杭州师范大学,2023.

杜佑.通典·乐典[M].长春:时代文艺出版社,2008:173-174.

王丕煦.莱阳县志:卷2第9册[M].1933年版影印本. 2008:26.

沈继生.试谈木偶戏的艺术特点[J].福建戏剧,1985(2):62.

莱西木偶戏“复活”记[EB/OL].[2023-04-29]. https://www.qingdaonews.com/content/2012-04/29/content_9215859.htm.

范周.文旅融合的理论与实践[J].人民论坛·学术前沿,2019(11):43-49.

陈凤娣.文化IP赋能乡村产业融合发展的内在逻辑与路径思考[J].福建论坛(人文社会科学版),2022(5):29-38.

宋学宝.茂腔动画片《墙头记》高密播出[N].大众日报,2012-02-29(7).

邢崇,韩凌雯.青岛市非物质文化遗产与文化创意产业互动发展研究[J].青岛科技大学学报(社会科学版),2018(2):81-86.

徐建伟.加快构建与新质生产力相适应的产业新体系[EB/OL].[2024-02-12].学习时报,http://www.xinhuanet.com/politics/20231227/ d08d829d652a40dd97b78346cdaa515e/c.html.