网络极端情绪表达和传播的文化差异:辩证思维的影响

摘 要 网络舆论环境中, 极端情绪的表达和传播容易导致谣言泛滥、社会矛盾升级等一系列负面效应。文化心理学研究发现, 与西方文化相比, 中国和东亚文化鼓励辩证思维(Dialectical Thinking), 更容易接受矛盾的信息、观点和情感。这一文化差异可能影响个体的网络情绪和行为, 即辩证思维可能可以减少网络上极端情绪的表达和传播, 以及调控网络极端情绪导致的负面效应(如导致群体态度分裂)。这一构想力图结合中国民众的心理情绪特点为网络极端情绪的表达和传播规律提供理论解释, 以期为政府管理部门把握网民心理、调控民众心态提供科学依据。

关键词 网络情绪传播, 情绪表达, 极端情绪, 文化, 辩证思维

分类号 B849: C91

1 问题提出

根据《2023年全球数字报告》(Digital 2023 Global Overview Report)**显示, 目前全球有51.6亿互联网用户, 超过全球总人口的三分之二。第53次《中国互联网络发展状况统计报告》显示, 截至2023年12月, 我国网民规模达10.92亿人, 互联网普及率达77.5%。随着互联网的迅猛发展及其社会影响力的日益扩大, 网络空间已经成为人们获取信息、表达意见和社交互动的重要场所, 公众言论之活跃和网络情绪之亢奋达到了前所未有的高度。

一方面, 网络为公民参与社会议题、表达自身诉求提供了自由开放的平台, 促进了社会问题的反映和解决。另一方面, 近年来公众的情绪, 尤其是极端情绪在网络空间的非理性表达和传播也导致了谣言泛滥、网络暴力、社会矛盾升级等一系列负面效应, 并一定程度上危及社会的和谐稳定。研究表明, 在社交媒体上带有情绪的话题更容易获得关注和传播(Brady et al., 2017), 而极端负面情绪在网络的传播也可能助长虚假信息在网络上的泛滥(Vosoughi et al., 2018)。因此, 如何疏导网络极端情绪已经成为政府管理和科学研究都关注的热点问题。

公众作为网络行为的主体, 是网络极端情绪传播最根本的一环。人们在网络上选择极端情绪进行表达和传播的情绪心理和决策过程是怎样的, 会受到哪些心理因素(如思维方式、情感偏好、表达习惯等)的影响?这些问题还有待深入探究。本研究旨在考察网络情绪表达和传播可能存在的文化差异, 并以中国文化特有的辩证思维(Dialectical Thinking; Peng & Nisbett, 1999)为切入点, 探讨人们表达和传播网络极端情绪的心理机制和决策过程如何受到辩证思维的影响。在此基础上, 本研究进一步提出辩证思维可能对减少网络极端情绪表达和传播起到调控作用, 期望可以通过网民情绪调控降低网络极端情绪传播带来的负面影响, 促进理性平和社会心态的构建。

2 国内外研究进展及述评

2.1 网络情绪传播研究

情绪传播(Emotion Contagion, 也称作情绪感染)是指人们的情绪状态可以通过表达自身情绪来传递给他人, 使得他人也产生相似情绪的现象(Hess & Fischer, 2014)。传统的情绪心理学研究一般考察人们在直接接触和面对面交流过程中的情绪表达和传播规律(左世江 等, 2014)。近年来, 随着互联网的迅速发展, 越来越多的研究开始关注人们在网络分享和互动中发生的情绪表达和传播(Goldenberg & Gross, 2020)。

现有的网络情绪相关研究主要集中在通过对网民言论进行文本内容挖掘或情感分析, 来考察人们在网络上的情绪表达; 同时, 通过测量网络言论获得的关注度(如点赞、评论次数)和传播度(如转发次数), 或通过社会网络分析, 来考察情绪在网络上的传播模式和演化规律。大量研究发现, 情绪对网络上的言论表达和信息传播都起着关键性作用(Goldenberg & Gross, 2020)。

首先, 人们在网络上发布的内容会受到他们先前看过的情感信息的影响。例如, 2014年发表的一项研究发现, 通过Facebook的后台算法向用户推送积极或消极的情绪的内容会相应地影响这些用户随后发布的内容, 即接收到积极(消极)内容的用户会发布更多积极(消极)情绪(Kramer etal., 2014)。另外, 如上文提到, 研究发现带有情绪词汇或情感信息的内容更容易在社交网站上得到关注和传播, 如获得更多点赞和转发(Brady etal., 2017)。

其次, 网络情绪的表达和传播还会影响到人们后续的态度、决策和行为。除了上文提到的带有情绪的言论可以获得更多的关注度和参与度(黄璐 等, 2016), 网络情绪的传播常常会伴随谣言散播、群体极化、政治分裂等现象(见综述Iandoli et al., 2021)。例如, 研究发现, 比起真实信息, 谣言等虚假信息的评论中带有更多表达恐惧、反感、惊奇等情绪的词汇, 而此类情绪化表达则可能是这些虚假信息得到更多转发的原因(Vosoughi et al., 2018)。在网络舆论事件当中, 情绪化言论的表达及其传播往往使得人们的立场和观点更加极端, 从而可能导致群体内同质性升高、群体间更分裂的现象(Crockett, 2017)。

2.2 网络中极端情绪的传播

现有研究中, 极端情绪一般通过测量网络言论当中情绪的极性(Valence, 也称作效价, 即情绪是积极还是消极)以及情绪的强度(Intensity)来衡量。研究发现, 无论是积极情绪还是消极情绪, 随着信息内容的情绪强度增大(即情绪更极端), 信息获得点赞和转发的概率都会更高(Fan et al., 2016; Goldenberg & Gross, 2020; Schöne et al., 2021, 2023)。因此, 学者提出, 网络情绪的表达越激烈、极端, 情绪在网络的传播就会越迅速、广泛, 导致情绪在网络舆论环境中发酵(Goldenberg & Willer, 2023)。

在极端情绪的影响方面, 最新研究表明, 即使立场相同, 人们也会更倾向于选择表达极端情绪的个体作为自己的社交对象, 从而导致群体极化现象(Goldenberg et al., 2022)。同时, 也有研究通过Google Books Ngram数据对1850~2019年的英文和西班牙文书籍进行考察, 发现约从2007开始, 情绪相关的词汇急剧增加而事实性相关的词汇急剧减少, 表明人们的情绪化(非理性化)表达可能有加剧的趋势(Scheffer et al., 2021)。另外, 最新研究发现, 过度解读和放大信息当中的情绪强度是网络上政治态度极化的机制之一(Brady et al., 2023)。总体而言, 现有研究发现表明, 表达极端情绪的言论在网络上传播得更快, 而极端情绪的传播则会带来一些负面后果。

2.3 现有网络情绪传播研究存在的问题

虽然学术界已有较多关于网络情绪传播的研究, 但目前仍存在许多不足之处。首先, 现有研究大多关注于宏观理论和现象层面, 着重描述和分析网络传播的过程和演化规律, 缺乏从微观领域的心理学角度来深入剖析网民参与网络情绪传播的内在动因和决策过程, 例如个体的心理特质(如动机、价值观等)如何影响网络情绪的表达和传播。

其次, 目前国际学术界对网络情绪传播的研究多数基于西方文化和政治情景, 研究的对象和数据主要源于美国、英国等西方国家。这些发现和结论不一定适用于其他社会的网络情绪现象。

最后, 针对中国文化和国情的研究还相对缺乏。国内结合情绪心理学考察网络情绪传播的普遍性规律的理论和实证研究相对较少, 多数研究局限于对某特定舆论事件的分析和讨论或在应用领域对数据现象进行描述(王佳佳, 邱小燕, 2021; 张晓辉 等, 2022; 张亚明 等, 2023)。

针对上述局限, 本研究结合心理学对情绪和文化的理论构建, 探讨网络情绪的表达和传播可能存在的文化差异, 并聚焦根植于中国和东亚文化特有的辩证思维, 构建辩证思维对网络情绪表达和传播的作用机制的理论模型。

3 理论建构

3.1 文化在辩证思维上的差异

文化心理学研究发现, 不同社会和文化下的个体因受到各自文化传统和价值观的影响, 会在认知、情绪和行为上均表现出差异性(Spencer- Rodgers et al., 2010)。与本研究关注的极端情绪直接相关的, 是人们在认识世界和事物的方式上存在的差异。研究表明, 中国和东亚文化下的人们受到古代中国儒、释、道思想的影响, 认知世界和事物的方式具有“辩证”思维的特点(Dialectical Thinking, 或Naïve Dialecticism, Peng & Nisbett, 1999), 强调变化、整体性和矛盾性, 认为世间事物的状态是不断变化的, 事物内部的矛盾和冲突可以和谐地共存, 而且事物之间存在普遍联系(Peng & Nisbett, 1999)。例如中国古语“祸兮福所倚, 福兮祸所伏”, 就强调事物的积极和消极属性可能相互依存、转化。与之相反, 西方欧美文化根植于古希腊智慧, 认知方式倾向于“线性”思维(Linear Thinking)。这种思维模式强调事物内部的一致性和稳定性, 即使有矛盾和冲突也是暂时的, 最后会被整合和解决(Peng & Nisbett, 1999)。例如, 早期西方心理学理论就将积极情绪和消极情绪构建在两个完全相反的极端, 认为情绪的两种极性一定是对立的, 不可能同时存在(Russell, 1980)。

大量研究发现受到文化影响的辩证思维和线性思维体现了个体在认识世界和其本质的朴素认识论, 对个体的认知、情绪和行为都有着广泛影响。关于自我认知的研究发现, 低辩证思维的欧美人倾向于对自我和内群体成员有积极的评价, 而东亚人受到辩证思维的影响, 对自我和内群体成员经常有着既积极又消极的矛盾的评价(Ma- Kellams et al., 2011; Spencer-Rodgers et al., 2009)。还有研究发现, 辩证思维可以影响个体的创造性思维和行为表现(Chua et al., 2022; Paletz & Peng, 2009; Yang et al., 2010)。由于辩证思维能力较高的人比辩证思维能力较低的人更容易承认和接受表面上的矛盾, 辩证思维能力较高的人在应对不同压力事件时, 往往表现出更大的应对灵活性(Cheng, 2009)。下面我们将重点论述与本研究相关的辩证思维对个体情绪的影响。

3.2 辩证思维对极端情绪的影响

如上文提到, 在网络情绪研究当中, 情绪的极端程度一般通过分别对积极或消极情绪的强度来进行测量。单一效价的积极情绪或消极情绪的强度越大, 则越极化。在情绪心理学研究当中, 没有针对“极化情绪”提出心理学概念和意义。但是, 在情绪心理学研究中, 有一系列研究针对“混合情绪”这种情绪现象进行考察, 并提出相应的心理学概念和理论。

混合情绪(Balanced Emotion/Mixed Emotion, 也有研究称为Emotional Complexity), 是指人们能同时体验到积极和消极这两种矛盾情绪的特定情绪体验(Larsen et al., 2001)。研究发现, 当人们面对一些复杂的社会情境时, 由于情境本身对个体同时有着积极和消极的意义, 个体就会体验到混合情绪。例如, 大学生面临毕业, 对校园的不舍和对新生活的憧憬会使他们体验到既难过又充满希望的混合情绪体验(Ersner-Hershfield et al., 2008)。混合情绪的概念强调, 相反效价的积极和消极情绪并非“非此即彼”, 而是可以共存。对于混合情绪的操作化定义, 学界一般通过个体分别报告的积极和消极情绪的强度得分, 计算出情绪的混合程度。例如, 其中一个广泛使用的混合情绪指标是积极情绪和消极情绪得分的差值绝对值, |PA−NA|, 该数值越小, 表明个体体验到的积极情绪和消极情绪的程度相当, 情绪体验更混合, 而该数值越大, 即代表个体的情绪体验偏向积极或消极一方, 情绪体验越不混合(其他计算指标见综述Grossmann et al., 2016)。

基于这些研究对极端情绪和混合情绪的定义和理解, 本研究将极端情绪与混合情绪定义为一对相反的概念, 情绪的极化程度越高(即单一的积极情绪或消极情绪强度大), 意味着情绪的混合程度越低(即积极和消极情绪的共存程度越低)。如果个体同时体验到积极和消极情绪, 其情绪体验更混合, 更不极端。对于这种同时体验到积极和消极情绪的体验, 无论积极、消极情绪强度的高低, 都属于混合情绪体验(Miyamoto et al., 2010)。下面将对混合情绪及辨证思维的相关研究进行介绍, 并以此作为本研究关注的极端情绪的理论和方法依据。

大量跨文化研究对于个体的混合情绪体验进行了考察, 发现相比西方文化, 在东亚文化下人们的混合情绪体验更为普遍(Spencer-Rodgers etal., 2010)。例如, Schimmack等人(2002)通过问卷调查发现辩证思维水平高的人们会有更多混合情绪体验, 而Spencer-Roger等人(2010)发现实验操控辩证思维也会增加个体的混合情绪体验。研究进一步发现, 导致混合情绪上的文化差异的一个关键因素就是东西方文化在辩证/线性思维上的差异。东亚人的认知倾向“辩证”思维特点, 强调事物的变化和矛盾, 矛盾的事物、现象可以和谐地存在(Peng & Nisbett, 1999)。这种对明显的矛盾事物的接纳观点使得东方文化的人们更可能同时考虑事件的不同方面, 从而体验到矛盾的、相反效价的情绪。受到线性模式的影响, 西方文化个体倾向于从情绪事件的单一方面进行评价和分析, 并且认为混合情绪体验只有在少数情况下才会出现(Goetz et al., 2008)。因此, 除了一些特定的情境会使西方文化个体体验到混合情绪, (如上文提到的毕业、搬家), 在其他大多数事件下, 西方个体体验的情绪效价都是单一的, 而不是混合的。

3.3 辩证思维如何影响网络情绪的表达和传播

虽然上述提到有比较多研究考察了辩证思维如何影响混合情绪从而导致情绪的文化差异, 但这些研究主要关注的是个体的主观混合情绪体验。这种主观情绪体验是否会被个体表达, 是否会在网络上得到传播, 是否也会受到文化价值观、辩证思维的影响, 据我们所知, 还没有研究对这些问题进行考察。因此, 本研究重点关注个体在网络上是否会表达和传播混合情绪, 以及这些行为是否会受到辩证思维的影响。

人们在认知、情感和行为上存在文化差异是因为文化的影响广泛存在于人们的隐性认知和思维系统中(Hong et al., 2000)。因此, 我们认为个体在网络上的心理和行为也应受到其基础认知和思维系统的影响, 导致人们在网络上的情绪表达和传播产生一定的文化差异。中国和东亚文化的辩证思维特点则会影响人们在网络上表达和传播极端情绪, 具体表现在情绪的主观体验、表达规范和选择偏好三个方面。

在情绪体验方面, 辩证思维通过影响个体对情绪事件的认知评价来影响个体的情绪体验。上文提到, 前人研究发现东亚文化下的个体因为受到辩证思维的影响, 更能接受矛盾的信息和观点, 容易对同一事件或事物有着相反的评价。这种影响对个体在网络上遇到情绪事件时对事件的认知和判断应该一致。Lu等人(2017)发现在群体冲突中, 正是对群体事件的辩证的认知评价导致了中国人体验到更多的混合情绪。因此, 本研究预期辩证思维也会影响个体在遇到网络情绪事件时的体验, 导致他们更容易体验到混合情绪, 而非单纯的强烈的积极情绪或消极情绪。人们的情绪表达是自身情绪体验的外显行为表现(Gross & John, 1998)。如果东亚文化下的个体的情绪体验更混合而非极端, 那么他们也可能更少地在网络上表达极端情绪。

在情绪表达方面, 出于对文化认同、获得社会接纳的动机, 人们表达自身情绪的方式也会受到社会文化规范的影响(Social Norms, Hochschild, 1983)。关注情绪表达的研究发现, 西方文化鼓励个体自由和开放地表达和分享自身情绪; 而东亚文化则更强调克制的情绪表达, 以免自由开放的情绪表达伤害他人的感受或引起不必要的人际冲突。例如, 表达强烈快乐可能引起他人妒忌, 表达强烈的悲伤也可能影响他人(Butler et al., 2007)。在如今即时社交软件迅猛发展和全民高度参与的网络环境下, 人们在网络上言论的曝光程度可能比现实生活更高, 一言一行都可能受到他人的关注。因此, 出于通过遵循社会规范来避免他人谴责、获得社会认同的动机, 人们可能会更加服从文化规范。Hsu等人(2021)对美国人和日本人在社交媒体平台推特(Twitter)中的情绪类型进行了对比, 发现两个国家的推特用户都倾向于在社交媒体上发布更多与他们文化价值观相符合的情感内容, 表明个体出于文化认同动机, 在网络上的情感表达也遵循自身社会文化对于情感和行为的表达规范。因此, 与西方文化相比, 东亚文化所鼓励的隐忍克制的情绪表达方式也可能会使人们更少地在网络上表达极端情绪。

在情绪选择偏好方面, 研究表明, 东亚文化下的人们不仅体验到更多混合情绪, 也更接受自身的混合情绪, 不会刻意减少这种矛盾体验; 但是, 西方个体则多数认为混合情绪是不合理的存在, 倾向于尽量消除这种情绪体验, 将其统一成单纯的积极情绪或消极情绪(Goetz et al., 2008; Lu et al., 2020)。例如, 网络情绪研究就发现, 美国推特用户接触到矛盾、冲突的观点后, 会令他们更加坚持原来的观点、政治立场更加极化(Bail et al., 2018)。

另外, Tsai (2007)的一系列研究也发现东亚文化下的个体更偏好冷静平和(低唤醒情绪, Low arousal emotion), 并且倾向选择舒缓的音乐、低强度的运动等活动来体验和维持平静平和的情绪状态; 而西方人则希望最大化积极情绪, 认为热情快乐是最理想的情绪体验(高唤醒情绪, High arousal emotion), 更喜欢能带来刺激体验的产品或行为活动来获得高昂的情绪体验(Sims et al., 2015)。因此, 在网络情绪传播中, 东亚文化对混合情绪、低唤醒情绪的偏好也可能会使东亚文化下的个体比西方个体更回避带有极端情绪的言论, 并更少选择极端情绪进行传播。

4 研究构想

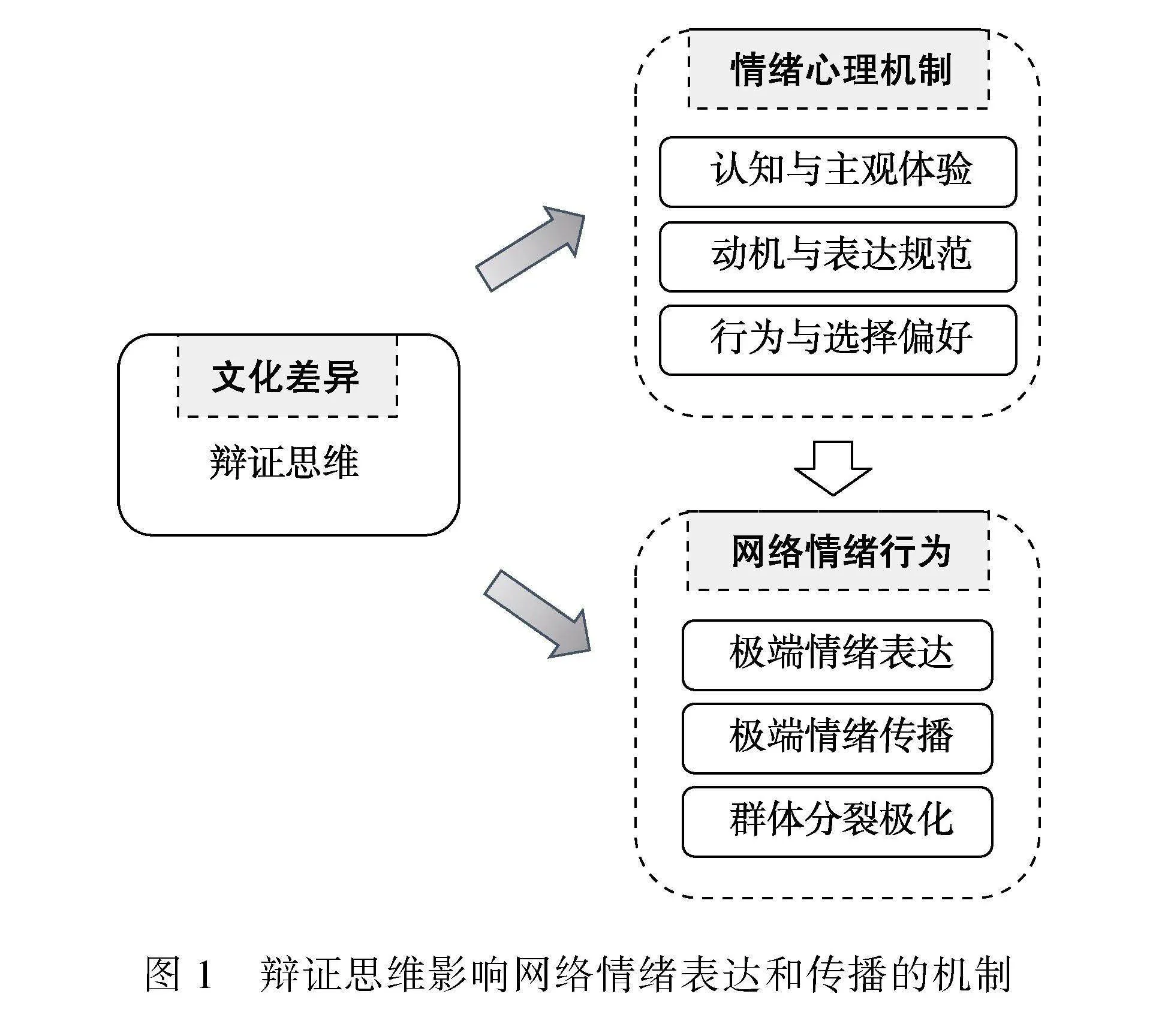

基于上述对情绪跨文化研究的梳理和论证, 本研究提出:在西方文化的网络环境下, 人们更容易体验和表达极端情绪, 而且带有极端情绪的内容也更容易获得关注和传播; 但是, 在中国和东亚地区, 人们因受到辩证思维的影响而更偏好低强度的情绪而非极端情绪, 会更少地在社交媒体表达极端情绪及选择极端情绪进行传播。为检验这一假设, 本研究主要围绕以下研究内容展开(研究内容框架见图1)。

(1)通过大数据分析, 考察不同文化下网络极端情绪表达和传播的特点和规律。相比西方国家, 网络极端情绪在辩证思维水平高的中国及东亚地区是否更少地被表达和传播。

(2)考察辩证思维如何影响网络极端情绪的表达和传播, 其中包括考察辩证思维对个体的极端情绪体验、社会文化规范遵循以及极端情绪的偏好和关注三个方面的影响。

(3)辩证思维能否对网络极端情绪表达和传播进行调控, 以及能否通过减少极端情绪传播而起到减轻群体态度分裂的积极作用。

4.1 研究1:网络情绪表达和传播的文化差异

研究1将在推特上抓取美国和日本用户数据信息并对信息内容进行分析, 分别以美国和日本代表低和高辩证思维文化(Schimmack et al., 2002)。由于研究1的目的是初步明确网络极端情绪表达和传播是否存在文化差异, 所以暂时不把诱发网络情绪的事件内容或具体议题纳入考虑。为排除不同国家在不同时段发生的社会事件的影响, 参考Hsu等人(2021)的研究, 我们将采取随机方式对社交平台的言论数据进行抓取。我们将在过去一年的每一个小时随机抽取100条推文或微博。我们将通过Python软件包tweepy和Twitter Application Programming Interface (API)来获取推特数据。

获取数据后, 我们会用情感分析工具SentiStrength (Thelwall, 2017)对信息的情感内容进行分析, 从而获得每条信息的极性和强度得分。参考前人研究(见Hui et al., 2009), 我们将通过积极情绪和消极情绪得分的相关性、两个得分的差值绝对值、同时含有积极情绪和消极情绪的推文数量等不同指标作为极端情绪指标, 来比较极端情绪表达的文化差异。在极端情绪传播上, 以推文的点赞次数和转推次数作为情绪传播的两个指标。然后, 我们会通过多层线性模型(Multi-level Linear Model)来分析极端情绪对信息的点赞和转发数量的预测力, 考察不同文化下极端情绪的传播度。

4.2 研究2:辩证思维影响网络情绪表达和传播的机制

研究2通过标准化问卷和实验室研究进行进一步探究。研究2包含两个研究2a和2b, 研究2a关注情绪表达, 研究2b关注情绪传播。

4.2.1 研究2a

研究2a先通过问卷来测量美国和中国网民的辩证思维水平, 来比较两个国家的网民在辩证思维水平、极端情绪体验和情绪表达内容上的差异, 并检验辩证思维与极端情绪体验、情绪表达的关系。参与者需要先填写辩证思维测量问卷(Dialectical Self Scale; Spencer-Rodgers et al., 2018), 并报告他们当前的情绪感受作为情绪的基线水平(情绪评价量表, Affect Evaluation Scale, Tsai, 2007)。然后, 参与者将会随机分配到不同的情绪诱发组。情绪事件将采用前人使用的具有跨文化普适性的道德情绪性事件来诱发个体的情绪。情绪诱发任务后, 所有参与者需要再次报告自己当前的情绪体验。

如上文提到, 在网络发布内容可能引起更多的外界反馈, 人们在社交媒体上表达自己的观点和情感时可能需要更加谨慎, 有更强烈的迎合社会期待的动机。因此, 比起现实生活中的情绪表达和分享, 在社交媒体上的情绪表达和分享可能更需要符合社会文化规范, 从而更多地受到文化的影响。为检验这一心理机制, 研究2a的参与者在情绪诱发任务后将会被随机分配到不同的表达组。在私下分享组, 参与者要求将自己对事件的感受写下来并私信给自己的一位好友进行分享; 在社交媒体分享组, 参与者要求将自己对事件的感受写下来并发表到一个虚拟的社交媒体账户上进行分享。对于参与者分享的内容, 我们将另外招募评分者对内容的情绪极性和强度(从而计算出分享内容的情绪极端程度)、点赞和转发意愿进行评分。我们预期对比人们在社交媒体情景下发布的情绪信息和私下分享情绪信息的区别, 人们在社交媒体情景下发布的内容会比私下分享的内容更受文化规范的影响, 中美两国网民会表现出更大的文化差异。

4.2.2 研究2b

研究2b通过实验室操控个体的辩证思维, 考察操控对极端情绪传播决策的影响, 并提供因果证据。考察网络情绪传播的前沿研究发现, 情绪相关内容更容易在网络扩散的心理机制之一是与情绪相关的词更容易捕获到人们的注意(Brady etal., 2020)。眼动追踪技术考察视觉注意分配是研究个体对情绪信息注意的一种重要手段(Isaacowitz et al., 2008)。前人也通过眼动追踪技术发现当人们认为某种情绪对他们更有意义时, 他们会更多地关注这种情绪(Fung et al., 2019; Fung et al., 2021)。参考这些研究, 研究2b将通过眼动追踪考察人们对极端情绪信息的注意偏好是否为他们选择极端情绪进行传播的机制之一。

研究2b的参与者到达实验室完成眼动校准后, 将被随机分配到辩证思维启动组和线性思维启动组。在辩证思维启动组, 参与者需要读一篇科普文章, 文章内容将介绍辩证思维及其在帮助人们解决问题、获得成功方面的优越性; 而在线性思维启动组, 文章将介绍线性思维及其优越性。前人研究已经证明这种范式在不同文化群体当中都能有效诱发参与者的辩证思维和线性思维(Lu et al., 2020)。阅读文章后, 参与者需要列举3个日常生活中的例子来支持文章的观点, 以检验参与者是否受到文章观点的影响, 即实验操控是否成功。

然后, 眼动实验部分将采用Morel等人(2014)的自由观看眼动追踪范式, 通过Eprime进行编程以及眼动仪EyeLink 1000 Eye Tracker捕获参与者对不同的社交媒体短文本的注意信息。短文本信息刺激将根据Brady等人(2020)的材料进行改编。参与者将会观看40个按随机次序显示的文本刺激(消极和积极刺激各20个)。每个刺激由一个极端情绪短文本和一个非极端情绪短文本配对同时出现, 两种文本出现在屏幕中的位置将作平衡控制。自由观看后, 所有刺激会再次出现, 参与者需要在两个文本中选择一个进行点赞和转发。

参考前人对情绪信息注意的眼动研究(Isaacowitz et al., 2008), 我们将采用兴趣区(AOI, area of interesting)分析法分析眼动数据。具体而言, 实验将设置文本内容区域为AOI, 获取AOI内的平均注视持续时间(AFD, average fixation duration)并进行分析。我们将计算同一试次(Trial)中两种短文本AFD的比值均值作为结果变量, 极端情绪文本AFD与非极端情绪文本AFD的比值越高代表个体对极端情绪信息的关注越多。

4.3 研究3:启动辩证思维对情绪表达传播的影响

4.3.1 研究3a

研究3a通过在社交媒体用户中启动辩证思维(Alter & Kwan, 2009)和现场实验, 检验辩证思维能否减少人们在社交媒体上表达和传播极端情绪。如上文提到, 极端情绪表达和传播会加剧政治态度分裂(Iandoli et al., 2021)。研究3预测, 日常辩证思维启动的调控作用不仅体现在使个体更少地表达、关注和传播极端情绪的内容, 还会在对外群体的态度上表现出来, 如改善对外群体的态度。参与者将被随机分配到辩证思维启动组和控制组, 参与为期20天的调查。与实验2b相似, 在辩证思维操控组, 参与者需要先阅读关于辩证思维的文章, 然后需要在每天早上记录一件可以支持辩证思维文章的生活事件, 以加深启动效果。在控制组, 参与者先阅读一篇普通科普文章, 然后在每天早上只需要记录发生在昨天的一件普通事件。Alter和Kwan (2009)的研究表明, 辩证思维在美国人当中也可以启动。

同时, 参考Bail等人(2018)的现场实验研究, 在为期20天的调查中, 两组参与者需要关注一个关于安乐死合法化的讨论社区。这个社区实际上是一个虚拟讨论社区, 讨论组和发现均为实验人员虚构, 将会在20天内每天随机发布6条言论。言论将从社交媒体网络上发布的内容进行选择和改编, 包括极端情绪程度高、中、低的言论各40条(情绪极性和立场作平衡控制)。参与者需要每天在前一天的6条言论中选择两条进行点赞和评论。另外, 我们将在参与者开始20天之后再次测量他们对事件的态度和对外群体的态度, 作为群体态度变化的测量指标。对比参与者对外群体态度的前测和后测, 我们预期在控制组, 参与者在调查后对外群体的态度会有所恶化, 但是在辩证思维调控组, 参与者对外群体的态度恶化程度会减轻。

4.3.2 研究3b

结合研究3a的研究结果, 研究3b将通过主体建模仿真技术(Agent-Based Modeling and Simulation)考察极端情绪传播策略对复杂人际网络中的群体分裂演化的作用后果(Jackson et al., 2017)。研究3b和3a的区别在于, 研究3a的参与者只需要单向对一个虚拟社区里面的个体进行关注或评论, 这些虚拟个体不会与参与者发生互动和关联; 而研究3b通过建模仿真, 可以允许主体之间发生互动, 模拟真实网络环境当中极端情绪在复杂和动态的互动中对群体态度分裂的影响过程和结果。

研究3b通过Netlogo仿真软件, 构造主体规模为120的全耦合无标度网络。我们假设主体在互联网上可以充分分享信息和互动, 因此使用全耦合网络, 使得网络中任意两个节点都可以相连接。初始观点设置将参考研究3a的120名参与者的前测观点值。在整个交互过程中, t为每个交互试次。由于情绪策略传播和时间的交互作用显著, 随着时间推移, 情绪传播策略对群体态度的影响是非线性的。因此, 我们将参考Goldenberg等人(2023)的研究, 设置主体i的态度值在每一次与另外的潜在主体j交互过程中的情绪选择策略系数和态度更新系数。

情绪测量系数将根据研究3a的结果计算和设置。我们会模拟个体使用不同情绪选择策略对于人际网络分裂的影响, 对比5种情绪选择策略下的网络演化过程, 分别是辩证思维组真实决策、控制组真实决策、随机策略、极端情绪策略和非极端情绪策略。辩证思维决策和控制组决策的系数会使用实验3a中的真实数据计算得出, 随机、极端和非极端情绪策略的系数会通过模拟获得。对于随机策略组, 主体会从6条言论中随机选择2个网络内新的主体发生联系; 对于极端情绪策略组, 主体会从6条言论中选择2个极端情绪的言论主体发生联系; 对于非极端策略组, 主体会从6条言论中选择2个非极端情绪的言论主体发生联系。

与研究3a的20天调查相一致, 我们将对实验重复模拟20Trials, 仿真时长为1000回合。在每个模拟试次后, 我们通过同配系数(Assortativity Coefficient, Newman, 2003)来测量网络所有主体节点间的关系, 同配系数范围值为−1到1, 越倾向于1代表网络中具有相同态度的主体联系紧密、持不同态度的主体之间不紧密(即“物以类聚”, 网络中的正反两方呈现分裂状态), 而越倾向于−1代表持有不同态度的主体联系更多、网络更紧密(即“异类相吸”)。为了考察主体网络结构随着时间推移发生的动态变化, 每一个试次, 我们会通过对数增长模型(logarithmic growth model)对试次进行转换处理, 然后考察策略与时间试次之间的交互作用。

我们预期控制组真实决策、模拟极端情绪选择策略会与辩证思维组真实决策、非极端情绪策略有显著差异, 即前面两种策略会导致整个网络的同配系数更高, 表明极端情绪策略会导致群体间态度更分裂, 但是非极端情绪策略和辩证思维决策则可缓解这种负面效应。

5 总结与展望

综上所述, 本研究旨在结合大数据分析、问卷测量、眼动追踪和心理启动等手段, 探究辩证思维对网络极端情绪的表达和传播的影响。本研究期望实现三个子目标。第一, 通过大数据分析比较网络极端情绪表达和传播的跨文化差异性, 揭示和总结出中国网络环境下极端情绪表达和传播的特点和规律。第二, 通过心理行为研究解释辩证思维影响极端情绪表达和传播的作用原理和心理机制, 即辩证思维减少个体对极端情绪的体验、表达和偏好。第三, 基于上述两点, 通过现场实验和建模仿真技术检验辩证思维作为一种心理调控手段在现实网络环境中减少网络极端情绪表达和传播的有效性。

5.1 理论意义

目前, 在网络情绪传播的研究中, 传播学、信息学等学科的研究多关注网络情感信息的传播模式、网络特征和演化规律等, 考察个体在网络中的情感心理和决策过程的研究还处于初步探索阶段(Goldenberg & Willer, 2023)。而考察这些过程如何受到个体认知方式、文化价值观等心理因素影响的研究则更少。本研究关注网络情绪现象可能存在的文化差异, 结合人们受文化影响的辩证思维方式, 从个体的情绪体验、情绪表达规范、情绪偏好选择等心理机制深入考察辩证思维的作用原理。这为网络情绪传播研究提供出了心理学视角, 在解释网络极端情绪传播现象方面丰富了现有的网络情绪理论。

另外, 本研究为网络情绪研究提出基于中国文化背景的创新性理论和实证依据, 有助于丰富情绪领域的跨文化研究。2021年, 美国社交媒体公司Facebook被爆出通过向用户推送仇恨、愤怒、分裂等内容来吸引用户以保持用户对平台的关注和参与的丑闻, 在世界范围引起轩然大波(Goldenberg & Gross, 2020)。如何减少公众对网络极端情绪的关注、表达和传播并不是中国网络舆论管理的特有问题, 而是全球性问题。本研究关注文化的影响, 提出并探索中国传统文化中的辩证思维减少网络极端情绪表达和传播的可能性, 并通过多种方法对其进行检验。这将为兼顾中国文化背景、中国文化回答全球议题的可能性提供理论依据和实证价值。

5.2 应用意义创新

对于如何进行网络舆情的疏导和治理, 过往大多数的研究和讨论更多关注于网络信息监管、主流媒体引导和制定法律法规等宏观层面的调控手段, 缺乏针对民众情绪的直接干预和调控策略(Pinus et al., 2023)。

首先, 对于公众来说, 本研究有助于培养网民理性, 提高公众自身对网络极端言论和情绪的应对能力。网络上海量信息的堆积和一些极端言论的传播容易使情绪在网络中被渲染和发酵, 导致公众情绪失控、心理失衡和行为失德。辩证思维是广泛根植于我国民众思想中的一种思维模式。本研究结合这一心理特点, 提出辩证思维可作为一种减少极端情绪表达和传播的心理调控方式, 是一种自我主导、切实易行的手段, 同时也体现出公众作为情绪的主体在应对复杂网络环境的主观能动性。公众可以通过辩证思维自主进行心理调节, 辩证客观地认识事实真相, 理性克制地表达情绪和需求, 从而避免自身情绪极化和心理行为失控等负面后果。

其次, 本研究有助于政府管理部门和决策者更好地把握网民心理、管理网络舆情。把握网络情绪传播规律是政府部门科学、高效地管理网络舆情的基础。本研究聚焦我国国情和文化背景, 有助于政府管理部门和决策者了解我国民众在网络上表达情绪、传播情绪信息的心理和行为规律。政府相关部门可以从宣传和教育入手, 鼓励民众通过辩证思维进行自我调适, 理性地表达个人情绪、有选择地传播情绪信息, 从而形成政府和公众共同参与构建理性平和的网络舆论环境的良好局面。

参考文献

黄璐, 吴娜, 游志麒, 刘光大, 周宗奎. (2016). 情绪体验与社交网站使用行为的关系:基于新浪微博的研究. 中国临床心理学杂志, 24(3), 409−412.

王佳佳, 邱小燕. (2021). 网络谣言与恐慌情绪并行传播相互影响研究. 情报杂志, 40(4), 199−206.

张晓辉, 陈锐, 黄颖. (2022). 重大突发事件中国际社交网络平台情绪传播研究. 新闻爱好者, (4), 26−30.

张亚明, 苏妍嫄, 赵桂茹, 郭晓宇. (2023). 双重情绪交叉感染下重大疫情网络舆情传播研究. 系统仿真学报, 35(12), 2582−2593.

中国互联网络信息中心. (2023). 中国互联网络发展状况统计报告. https://cnnic.cn/NMediaFile/2023/0908/MAIN 1694151810549M3LV0UWOAV.pdf

左世江, 王芳, 石霞飞, 张啸. (2014). 简单情绪感染及其研究困境. 心理科学进展, 22(5), 791−801.

Alter, A. L., & Kwan, V. S. (2009). Cultural sharing in a global village: Evidence for extracultural cognition in European Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 96(4), 742−760. https://doi.org/10.1037/a0014036

Bail, C. A., Argyle, L. P., Brown, T. W., Bumpus, J. P., Chen, H., Hunzaker, M. B. F., Lee, J., Mann, M., Merhout, F., & Volfovsky, A. (2018). Exposure to opposing views on social media can increase political polarization. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(37), 9216−9221. https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115.

Brady, W. J., Gantman, A. P., & Van Bavel, J. J. (2020). Attentional capture helps explain why moral and emotional content go viral. Journal of Experimental Psychology: General, 149(4), 746−756. https://doi.org/10.1037/xge0000673

Brady, W. J., McLoughlin, K. L., Torres, M. P., Luo, K. F., Gendron, M., & Crockett, M. J. (2023). Overperception of moral outrage in online social networks inflates beliefs about intergroup hostility. Nature Human Behaviour, 7(6), 917−927. https://doi.org/10.1038/s41562-023-01582-0

Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A. & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(28), 7313−7318. https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114

Butler, E. A., Lee, T. L., & Gross, J. J. (2007). Emotion regulation and culture: Are the social consequences of emotion suppression culture-specific? Emotion, 7(1), 30− 48. https://doi.org/10.1037/1528-3542.7.1.30

Cheng, C. (2009). Dialectical thinking and coping flexibility: A multimethod approach. Journal of Personality, 77(2), 471−494. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2008.00555.x

Chua, R. Y., Lim, J. H., & Wiruchnipawan, W. (2022). Unlocking the creativity potential of dialectical thinking: Field investigations of the comparative effects of transformational and transactional leadership styles. The Journal of Creative Behavior, 56(2), 258−273. https://doi.org/10.1002/ jocb.528

Crockett, M. J. (2017). Moral outrage in the digital age. Nature Human Behavior, 1(11), 769−771. https://doi.org/ 10.1038/s41562-017-0213-3

Ersner-Hershfield, H., Mikels, J. A., Sullivan, S. J., & Carstensen, L. L. (2008). Poignancy: Mixed emotional experience in the face of meaningful endings. Journal of Personality and Social Psychology, 94(1), 158−167. https://doi.org/10.1037/0022-3514.94.1.158

Fan, R., Xu, K. E., & Zhao, J. (2016). Higher contagion and weaker ties mean anger spreads faster than joy in social media. arXiv preprint arXiv. https://arxiv.org/pdf/1608. 03656.pdf

Fung, H. H., Lu, M., & Ho, O. T. (2021). The role of instrumentality of emotion in the age-related positivity effect. Emotion, 21(1), 52−60. https://doi.org/10.1037/ emo0000696

Fung, H. H., Lu, M., & Isaacowitz, D. M. (2019). Aging and attention: Meaningfulness may be more important than valence. Psychology and Aging, 34(1), 85−90. https://doi. org/10.1037/pag0000304

Goetz, J. L., Spencer-Rodgers, J., & Peng, K. (2008). Dialectical emotions: How cultural epistemologies influence the experience and regulation of emotional complexity. In R. M. Sorrentino & S. Yamaguchi (Eds.), Handbook of motivation and cognition across cultures (pp. 517−539). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373694-9. 00022-2

Goldenberg, A., Abruzzo, J. M., Huang, Z., Schöne, J., Bailey, D., Willer, R., ... Gross, J. J. (2023). Homophily and acrophily as drivers of political segregation. Nature Human Behaviour, 7(2), 219−230. https://doi.org/10.1038/ s41562-022-01474-9

Goldenberg, A., & Gross, J. J. (2020). Digital emotion contagion. Trends in Cognitive Sciences, 24(4), 316−328. https://doi.org/10.1016/j.tics.2020.01.009

Goldenberg, A., Schöne, J., Huang, Z., Sweeny, T. D., Ong, D. C., Brady, T. F., ... Gross, J. J. (2022). Amplification in the evaluation of multiple emotional expressions over time. Nature Human Behaviour, 6(10), 1408−1416. https://doi. org/10/gswx4d

Goldenberg, A., & Willer, R. (2023). Amplification of emotion on social media. Nature Human Behaviour, 7(6), 845−846. https://doi.org/10.1038/s41562-023-01604-x

Gross, J. J., & John, O. P. (1998). Mapping the domain of expressivity: Multimethod evidence for a hierarchical model. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1), 170−191. https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.1.170

Grossmann, I., Huynh, A. C., & Ellsworth, P. C. (2016). Emotional complexity: Clarifying definitions and cultural correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 111(6), 895−916. https://doi.org/10.1037/pspp0000084

Hess, U., & Fischer, A. H. (2014). Emotional mimicry: Why and when we mimic emotions. Social and Personality Psychology Compass, 8(2), 45−57. https://doi.org/10.1111/ spc3.12083

Hochschild, A. (1983). Comment on Kemper’s “Social constructionist and positivist approaches to the sociology of emotions”. American Journal of Sociology, 89(2), 432−434. https://doi.org/10.1086/227874

Hong, Y. Y., Morris, M. W., Chiu, C. Y., & Benet-Martínez, V. (2000). Multicultural minds: A dynamic constructivist approach to culture and cognition. American Psychologist, 55(7), 709−720. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.7. 709

Hsu, T. W., Niiya, Y., Thelwall, M., Ko, M., Knutson, B., & Tsai, J. L. (2021). Social media users produce more affect that supports cultural values, but are more influenced by affect that violates cultural values. Journal of Personality and Social Psychology, 121(5), 969−983. https://doi.org/ 10.1037/pspa0000282

Hui, C. M., Fok, H. K., & Bond, M. H. (2009). Who feels more ambivalence? Linking dialectical thinking to mixed emotions. Personality and Individual Differences, 46(4), 493−498. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.11.022

Iandoli, L., Primario, S., & Zollo, G. (2021). The impact of group polarization on the quality of online debate in social media: A systematic literature review. Technological Forecasting and Social Change, 170, 120924. https://doi. org/10.1016/j.techfore.2021.120924

Isaacowitz, D. M., Toner, K., Goren, D., & Wilson, H. R. (2008). Looking while unhappy: Mood-congruent gaze in young adults, positive gaze in older adults. Psychological Science, 19(9), 848−853. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9280.2008.02167.x

Jackson, J. C., Rand, D., Lewis, K., Norton, M. I., & Gray, K. (2017). Agent-based modeling: A guide for social psychologists. Social Psychological and Personality Science, 8(4), 387−395. https://doi.org/10.1177/19485506 17691100

Kramer, A. D., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(24), 8788−8790. https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111

Larsen, J. T., McGraw, A. P., & Cacioppo, J. T. (2001). Can people feel happy and sad at the same time? Journal of Personality and Social Psychology, 81(4), 684−696. https://doi.org/10.1037/0022-3514.81.4.684

Lu, M., Hamamura, T., Doosje, B., Suzuki, S., & Takemura, K. (2017). Culture and group-based emotions: Could group-based emotions be dialectical? Cognition and Emotion, 31(5), 937−949. https://doi.org/10.1080/02699931. 2016.1185394

Lu, M., Yang, X., Fung, H. H., & Hamamura, T. (2020). Is positive emotion an amplifier or a buffer? It depends: Dialectical thinking moderates the impact of positive emotion on intergroup conflicts. Emotion, 20(4), 700−712. http://dx.doi.org/10.1037/emo0000572

Ma-Kellams, C., Spencer-Rodgers, J., & Peng, K. (2011). I am against us? Unpacking cultural differences in ingroup favoritism via dialecticism. Personality & Social Psychology Bulletin, 37(1), 15−27. https://doi.org/10.1177/ 0146167210388193

Miyamoto, Y., Uchida, Y., & Ellsworth, P. C. (2010). Culture and mixed emotions: Co-occurrence of positive and negative emotions in Japan and the United States. Emotion, 10(3), 404−415. https://doi.org/10.1037/a0018430

Morel, S., George, N., Foucher, A., Chammat, M., & Dubal, S. (2014). ERP evidence for an early emotional bias towards happy faces in trait anxiety. Biological Psychology, 99, 183−192. https://doi.org/10/f53xjq

Newman, M. E. J. (2003). Mixing patterns in networks. Physical Review E, 67(2), 026126. https://doi.org/10/cf25g9

Paletz, S. B., & Peng, K. (2009). Problem finding and contradiction: Examining the relationship between naive dialectical thinking, ethnicity, and creativity. Creativity Research Journal, 21(2−3), 139−151. https://doi.org/10. 1080/10400410902858683

Peng, K., & Nisbett, R. E. (1999). Culture, dialectics, and reasoning about contradiction. American Psychologist, 54(9), 741−754. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.9.741

Pinus, M., Halperin, E., Cao, Y., Coman, A., Gross, J., & Goldenberg, A. (2023). Emotion regulation contagion. https://doi.org/10.31219/osf.io/km6r4

Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39(6), 1161−1178. https://doi.org/10.1037/h0077714

Scheffer, M., van de Leemput, I., Weinans, E., & Bollen, J. (2021). The rise and fall of rationality in language. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(51), e2107848118. https://doi.org/10.1073/pnas.2107848118

Schimmack, U., Oishi, S., & Diener, E. (2002). Cultural influences on the relation between pleasant emotions and unpleasant emotions: Asian dialectic philosophies or individualism-collectivism? Cognition and Emotion, 16(6), 705−719. https://doi.org/10.1080/02699930143000590

Schöne, J. P., Garcia, D., Parkinson, B., & Goldenberg, A. (2023). Negative expressions are shared more on Twitter for public figures than for ordinary users. PNAS Nexus, 2(7), 1−11. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad219

Schöne, J. P., Parkinson, B., & Goldenberg, A. (2021). Negativity spreads more than positivity on Twitter after both positive and negative political situations. Affective Science, 2(4), 379−390. https://doi.org/10.1007/s42761- 021-00057-7

Sims, T., Tsai, J. L., Jiang, D., Wang, Y., Fung, H. H., & Zhang, X. (2015). Wanting to maximize the positive and minimize the negative: Implications for mixed affective experience in American and Chinese contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 109(2), 292−315. https://doi.org/10.1037/a0039276

Spencer-Rodgers, J., Anderson, E., Ma-Kellams, C., Wang, C., & Peng, K. (2018). What is dialectical thinking? Conceptualization and measurement. In J. Spencer- Rodgers & K. Peng (Eds.), The psychological and cultural foundations of East Asian cognition: Contradiction, change, and holism (pp. 1−34). Oxford University Press.

Spencer-Rodgers, J., Boucher, H. C., Mori, S. C., Wang, L., & Peng, K. (2009). The dialectical self-concept: Contradiction, change, and holism in east Asian cultures. Personality and Social Psychology Bulletin, 35(1), 29−44. https://doi.org/10.1177/0146167208325772

Spencer-Rodgers, J., Peng, K., & Wang, L. (2010). Dialecticism and the co-occurrence of positive and negative emotions across cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41(1), 109−115. https://doi.org/10.1177/ 0022022109349508

Thelwall, M. (2017). The heart and soul of the web? Sentiment strength detection in the social web with SentiStrength. In J. A. Holyst (Eds), Cyberemotions: Collective emotions in cyberspace (pp. 119−134). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/ 978-3-319-43639-5_7

Tsai, J. L. (2007). Ideal affect: Cultural causes and behavioral consequences. Perspectives on Psychological Science, 2(3), 242−259. https://doi.org/10.1111/j.1745- 6916.2007.00043.x

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146−1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Yang, C. C., Wan, C. S., & Chiou, W. B. (2010). Dialectical thinking and creativity among young adults: A postformal operations perspective. Psychological Reports, 106(1), 79−92. https://doi.org/10.2466/PR0.106.1.79-92

Cultural differences in the expression and contagion of polarized

emotions in social media: The role of dialectical thinking

LU Minjie1,2, WANG Suyi1,2, CHEN Xiaoyuan3

(1 Department of Psychology, Faculty of Arts and Sciences, Beijing Normal University at Zhuhai, Zhuhai 519087, China)

(2 Beijing Key Laboratory of Applied Experimental Psychology, National Demonstration Center for Experimental Psychology Education (Beijing Normal University), Faculty of Psychology, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

(3 Department of Psychology, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510006, China)

Abstract: Research have found that digital emotion contagion, polarized emotion in particular, was associated with adverse outcomes, such as spread of fake news, political segregation, etc. This project aims to examine whether dialectical thinking, a thinking style that is more prevalent among East Asian cultures than Western cultures, can decrease the expression and contagion of polarized emotions on social media. This project may deepen the understandings of digital emotion contagion process from a cross-cultural perspective. In addition, this project can provide practical implications for policy makers to develop interventions for cultivating a peaceful and rational social mentality.

Keywords: digital emotion contagion, emotion expression, polarized emotion, culture, dialectical thinking